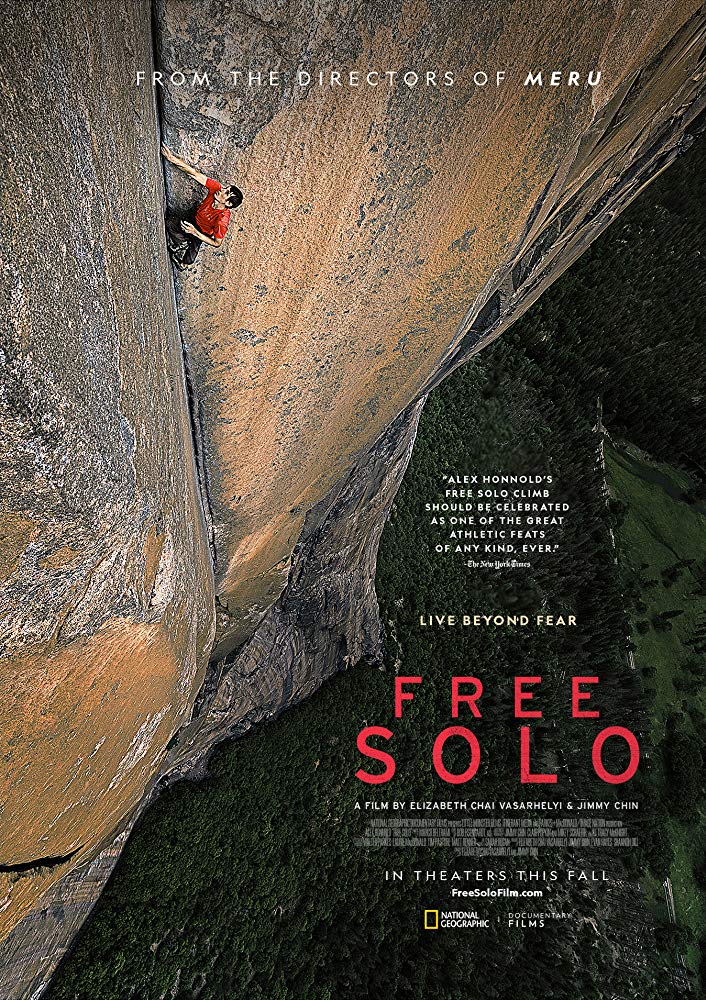

L’escalade en solo intégral (« free solo ») est une technique d’alpinisme dans laquelle le grimpeur n’utilise aucune technique d’assurance.

L’escalade en solo intégral (« free solo ») est une technique d’alpinisme dans laquelle le grimpeur n’utilise aucune technique d’assurance.

Né en 1985, Axel Honnold est un des grimpeurs professionnels les plus célèbres au monde. Il a gravi en solo intégral plusieurs voies parmi les plus dangereuses au monde.

En 2017, il s’attaque à El Capitan dans le parc de Yosemite, une paroi verticale de neuf cent mètres de haut.

Jimmy Chin, un grimpeur professionnel lui aussi, le réalisateur de Meru, un documentaire Netflix, l’a filmé. Oscar 2019 du meilleur documentaire, diffusé sur National Geographic, il est inédit en salles.

Free Solo raconte une ascension époustouflante. Il le fait avec des images à couper le souffle. On imagine qu’elles ont été tournées par des drones avant d’apprendre qu’ils sont interdits dans le parc national de Yosemite. Ces images vertigineuses ont été tournées soit par des professionnels encordés, soit par des mini-caméras disséminées tout le long du parcours, soit par un hélicoptère à très haute altitude avec un zoom surpuissant.

Mais Free Solo n’est pas seulement l’histoire d’une ascension. C’est aussi le portrait d’un homme étonnant. Axel Honnold ne paie pas de mine. Il n’a pas la carrure d’un surhomme ou la musculature d’un bodybuilder. Sec comme une trique, il n’a pas non plus une technique qui défie les lois de la gravité, comme Patrick Edlinger, la star des années quatre vingts qui se suspendait aux parois verticales des calanques de Cassis par l’auriculaire.

Axel Honnold n’en est pas moins un homme hors du commun dont les ascensions trompe-la-mort nous laissent le souffle court et les mains moites. Un scanner révèle un complexe amygdalien original qui inhibe le circuit de la peur. Des tests de QI signalent une intelligence hors du commun qui lui permet une analyse fine du risque.

Le père d’Axel Honnold était, selon sa mère, affecté du syndrome d’Asperger. Axel lui-même était enfant d’une grande timidité. C’est cette timidité d’ailleurs qui l’a poussé très jeune vers la pratique solitaire de l’escalade.

La caméra, qui se fait indiscrète sans jamais être impudique, suit Axel dans sa vie quotidienne. Elle nous fait vivre au jour le jour sa vie de couple avec la charmante Sanni McCandless, une Californienne aussi belle que saine. Le couple est attendrissant : Axel est tout entier tendu vers la pratique de son art. Sanni l’adore et l’appuie. Mais cet amour le déconcentre autant qu’il l’épanouit.

On comprend à la fin de ce documentaire enthousiasmant que Axel Honnold aura révélé deux défis : la montagne et l’Autre.

Saeed et Milad sont deux jeunes Syriens pris dans le feu de la guerre civile. L’un est en école d’ingénieur, l’autre aux Beaux-Arts. En 2011, ils décident de s’engager aux côtés des opposants au régime de Assad.

Saeed et Milad sont deux jeunes Syriens pris dans le feu de la guerre civile. L’un est en école d’ingénieur, l’autre aux Beaux-Arts. En 2011, ils décident de s’engager aux côtés des opposants au régime de Assad. On avait laissé les époux Verneuil il y a cinq ans encaisser, non sans mal, l’annonce par leurs quatre filles de leurs mariages quasi-simultanés avec un Juif, un Arabe, un Noir et un Chinois. Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ? a enregistré un tel succès (plus de douze millions d’entrées soit le troisième film français le plus populaire du siècle derrière Bienvenue chez les Ch’tis et Intouchables) que le tournage d’une suite s’imposait. L’entreprise n’était guère risquée et s’avère payante : le deuxième opus dépasse les six millions d’entrées et pourrait en engranger sept.

On avait laissé les époux Verneuil il y a cinq ans encaisser, non sans mal, l’annonce par leurs quatre filles de leurs mariages quasi-simultanés avec un Juif, un Arabe, un Noir et un Chinois. Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ? a enregistré un tel succès (plus de douze millions d’entrées soit le troisième film français le plus populaire du siècle derrière Bienvenue chez les Ch’tis et Intouchables) que le tournage d’une suite s’imposait. L’entreprise n’était guère risquée et s’avère payante : le deuxième opus dépasse les six millions d’entrées et pourrait en engranger sept. Tish a dix-neuf ans, Fonny trois de plus. Amis depuis l’enfance, ils s’aiment d’un amour infini. Mais l’Amérique des années soixante-dix n’est pas douce aux Noirs. Fonny est emprisonné pour un viol qu’il n’a pas commis. Épaulée par ses parents et par sa sœur, Trish, qui attend un enfant, tente de l’innocenter.

Tish a dix-neuf ans, Fonny trois de plus. Amis depuis l’enfance, ils s’aiment d’un amour infini. Mais l’Amérique des années soixante-dix n’est pas douce aux Noirs. Fonny est emprisonné pour un viol qu’il n’a pas commis. Épaulée par ses parents et par sa sœur, Trish, qui attend un enfant, tente de l’innocenter. Née en 1873 dans un petit village de Bourgogne, Gabrielle-Sidonie Colette rencontre encore adolescente Willy, un écrivain parisien à succès et un homme à femmes. Elle l’épouse à vingt ans à peine et s’installe avec lui à Paris. Pour soutenir un train de vie dispendieux, Willy fait travailler autour de lui plusieurs nègres qui rédigent des ouvrages qu’il signe de son nom. Il convainc son épouse de raconter ses souvenirs d’enfance. Claudine à l’école, publié sous le nom de Willy, connaît un succès retentissant qui appelle vite une suite.

Née en 1873 dans un petit village de Bourgogne, Gabrielle-Sidonie Colette rencontre encore adolescente Willy, un écrivain parisien à succès et un homme à femmes. Elle l’épouse à vingt ans à peine et s’installe avec lui à Paris. Pour soutenir un train de vie dispendieux, Willy fait travailler autour de lui plusieurs nègres qui rédigent des ouvrages qu’il signe de son nom. Il convainc son épouse de raconter ses souvenirs d’enfance. Claudine à l’école, publié sous le nom de Willy, connaît un succès retentissant qui appelle vite une suite. À Crozon en Bretagne existe une bibliothèque des livres refusés qui rassemble des manuscrits recalés par les éditeurs. Une jeune directrice de collection parisienne (Alice Isaaz) y déniche un roman qu’elle fait publier et qui remporte un éclatant succès.

À Crozon en Bretagne existe une bibliothèque des livres refusés qui rassemble des manuscrits recalés par les éditeurs. Une jeune directrice de collection parisienne (Alice Isaaz) y déniche un roman qu’elle fait publier et qui remporte un éclatant succès. De 1973 à 1985, trois opposants politiques à la dictature uruguayenne ont été mis au secret, sans procès. Compañeros raconte les conditions inhumaines de leur détention et la force d’âme qu’ils ont manifestée pour ne pas sombrer dans la folie.

De 1973 à 1985, trois opposants politiques à la dictature uruguayenne ont été mis au secret, sans procès. Compañeros raconte les conditions inhumaines de leur détention et la force d’âme qu’ils ont manifestée pour ne pas sombrer dans la folie. Taupin (Gérard Depardieu), ancien taulard, et Foster (Christian Clavier), grand bourgeois en manteau en poil de chameau, se rencontrent au milieu d’un carrefour embouteillé. Taupin et Foster sont les deux acteurs d’un film en train de se tourner suivant un scénario en train de s’écrire.

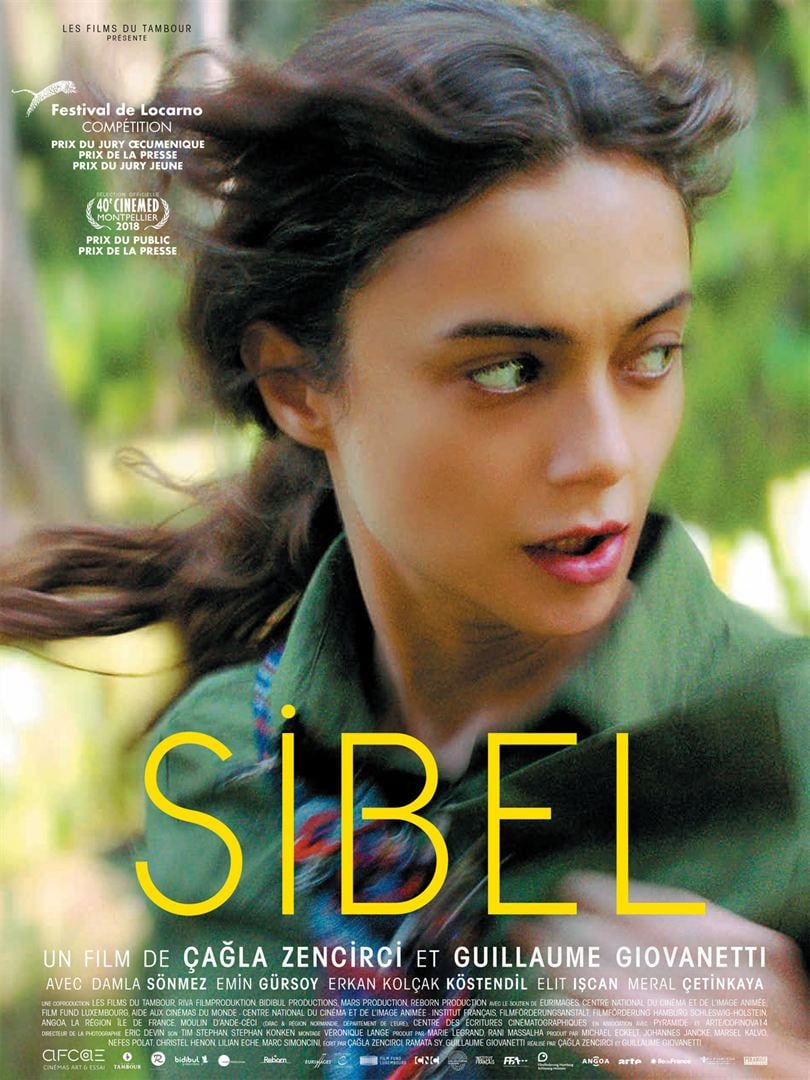

Taupin (Gérard Depardieu), ancien taulard, et Foster (Christian Clavier), grand bourgeois en manteau en poil de chameau, se rencontrent au milieu d’un carrefour embouteillé. Taupin et Foster sont les deux acteurs d’un film en train de se tourner suivant un scénario en train de s’écrire. Depuis l’âge de cinq ans, Sibel est muette. Pour communiquer, elle s’exprime avec la langue sifflée qu’utilisent les habitants de son village. Son handicap la maintient à distance des membres de la communauté et lui autorise une liberté que les autres femmes n’ont pas.

Depuis l’âge de cinq ans, Sibel est muette. Pour communiquer, elle s’exprime avec la langue sifflée qu’utilisent les habitants de son village. Son handicap la maintient à distance des membres de la communauté et lui autorise une liberté que les autres femmes n’ont pas. Héloïse (Sandrine Kiberlain), la quarantaine bien entamée, élève seule ses trois enfants depuis son divorce. Ses deux aînés ont déjà quitté le nid familial. Et c’est au tour de Jade (Thaïs Alessandrin), sa benjamine, son « bébé », de le faire. Pour cette maman poule follement attachée à ses enfants, le choc s’annonce rude.

Héloïse (Sandrine Kiberlain), la quarantaine bien entamée, élève seule ses trois enfants depuis son divorce. Ses deux aînés ont déjà quitté le nid familial. Et c’est au tour de Jade (Thaïs Alessandrin), sa benjamine, son « bébé », de le faire. Pour cette maman poule follement attachée à ses enfants, le choc s’annonce rude.