Irene, la petite quarantaine, ne sait plus où donner de la tête. Sa maison tombe en ruines. Sa sœur se réfugie chez elle pour fuir un mari violent. Ses quatre enfants s’agitent, chahutent et se bousculent du matin au soir. Et son aîné va quitter le foyer pour s’engager en Allemagne dans un club de handball professionnel.

Irene, la petite quarantaine, ne sait plus où donner de la tête. Sa maison tombe en ruines. Sa sœur se réfugie chez elle pour fuir un mari violent. Ses quatre enfants s’agitent, chahutent et se bousculent du matin au soir. Et son aîné va quitter le foyer pour s’engager en Allemagne dans un club de handball professionnel.

Il est frappant de voir combien le cinéma brésilien s’intéresse à la famille. Les Bonnes manières (2017), Aquarius (2016), Une second mère (2015), Une famille brésilienne (2008) : autant de films qui, quand ils parlent d’amour, évoquent l’amour maternel. Est-ce à dire que la famille occupe au Brésil une place plus centrale qu’en Europe ? que la mère y est plus importante qu’en France ?

La Vie comme elle vient est d’une étonnante justesse. Pourtant il en aurait fallu d’un rien pour sombrer dans la mièvrerie ou dans l’insignifiance. La Vie comme elle vient réussit à maintenir l’intérêt sans raconter grand-chose : une sortie à la plage, un barbecue dominical, une cérémonie de remise de diplôme… La seule tension qui sous-tend le film est celle, bien ténue, qui entoure le destin du fils. Partira ? partira pas ? On sait par avance qu’il partira et que sa mère en aura le cœur brisé. On sait même par avance qu’elle est suffisamment forte, suffisamment solaire pour s’en remettre. Cette absence de suspense, loin de nuire au film, lui donne une énergie et une tendresse revigorantes.

Il le doit pour beaucoup à son héroïne, Karine Teles. Son compagnon à la ville, Gustavo Pizzi, est derrière la caméra. C’est son premier film. Ils ont écrit ensemble le scénario à quatre mains. Leurs enfants jouent le rôle des trois benjamins. Quelle est la part d’autobiographie dans cette joyeuse smala ? On n’en sait rien. Et c’est très bien ainsi…

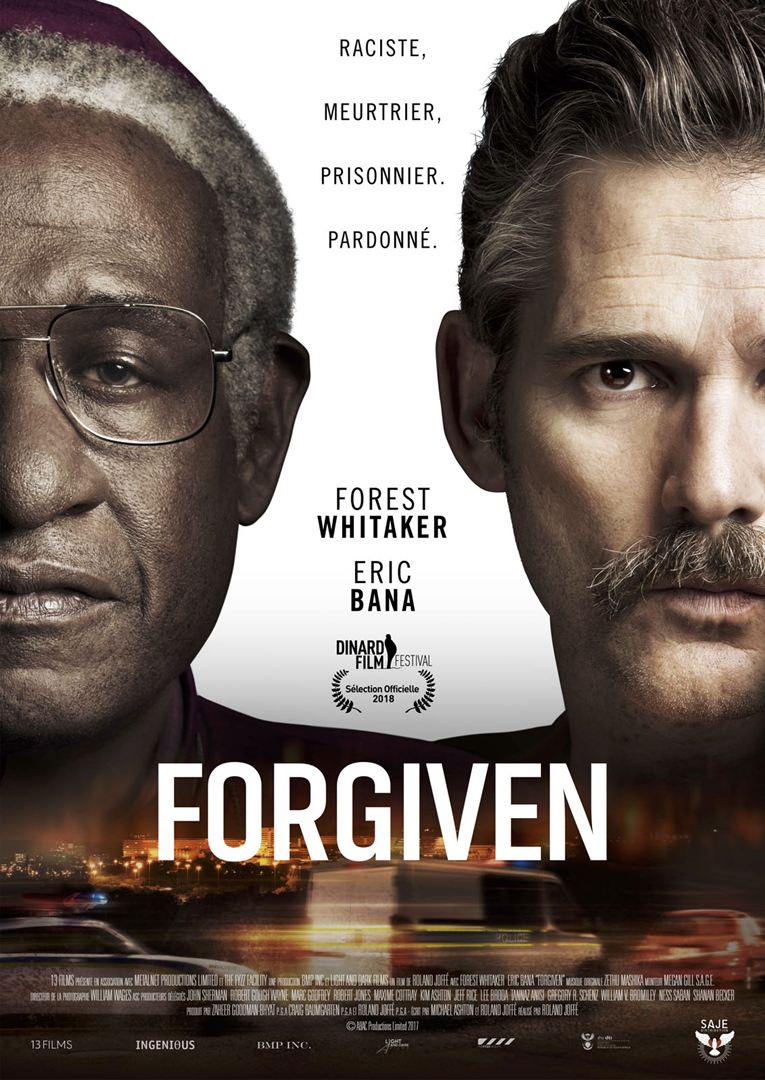

Au sortir de l’apartheid, le président Mandela a chargé l’archevêque Desmond Tutu (Forest Whitaker) de présider la Commission Vérité et Réconciliation. Son principe : obtenir des criminels leur confession sincère en échange de leur amnistie.

Au sortir de l’apartheid, le président Mandela a chargé l’archevêque Desmond Tutu (Forest Whitaker) de présider la Commission Vérité et Réconciliation. Son principe : obtenir des criminels leur confession sincère en échange de leur amnistie. Carlitos cache une âme démoniaque derrière un visage d’ange. Fils unique, choyé par ses parents qui se désespèrent de son indolence, il n’a qu’un seul loisir et un seul talent : s’introduire dans les riches demeures de Buenos Aires et y voler bijoux et biens de valeurs pour en faire cadeau autour de lui.

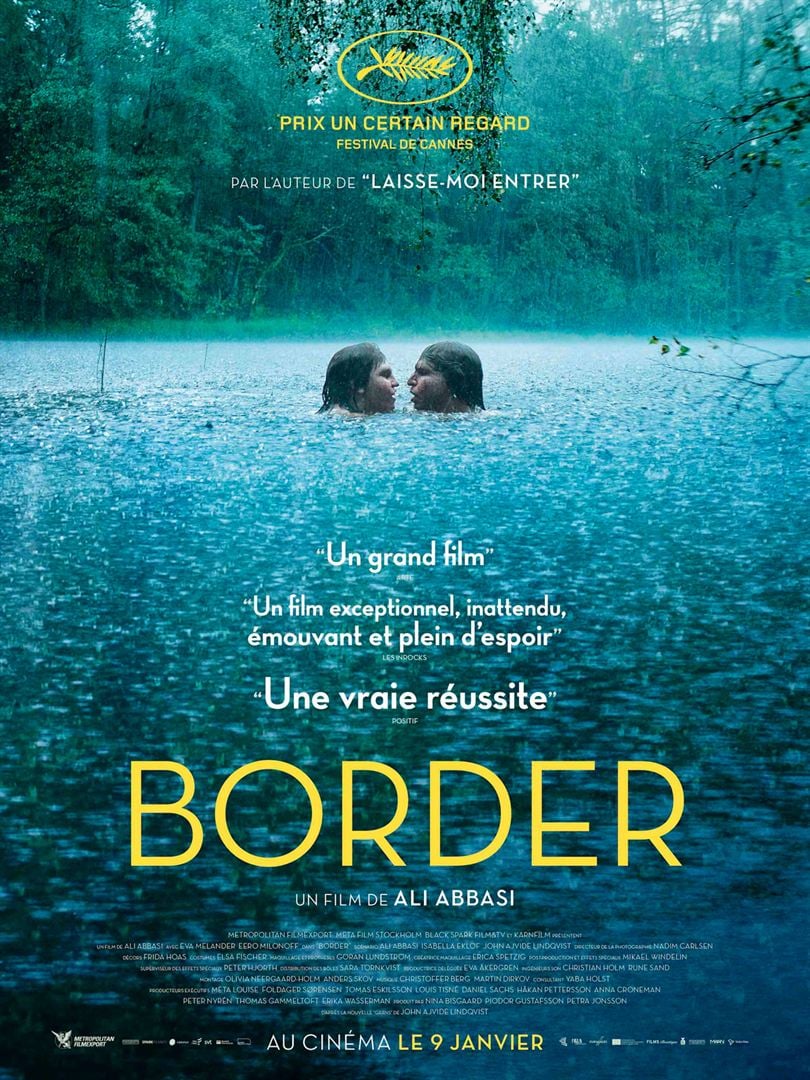

Carlitos cache une âme démoniaque derrière un visage d’ange. Fils unique, choyé par ses parents qui se désespèrent de son indolence, il n’a qu’un seul loisir et un seul talent : s’introduire dans les riches demeures de Buenos Aires et y voler bijoux et biens de valeurs pour en faire cadeau autour de lui. Tina travaille aux douanes suédoises. Son odorat surdéveloppé fait d’elle une redoutable policière ; mais sa laideur la maintient en marge de la société. Un jour elle est confrontée à Vore, un homme qui lui ressemble sur bien des points.

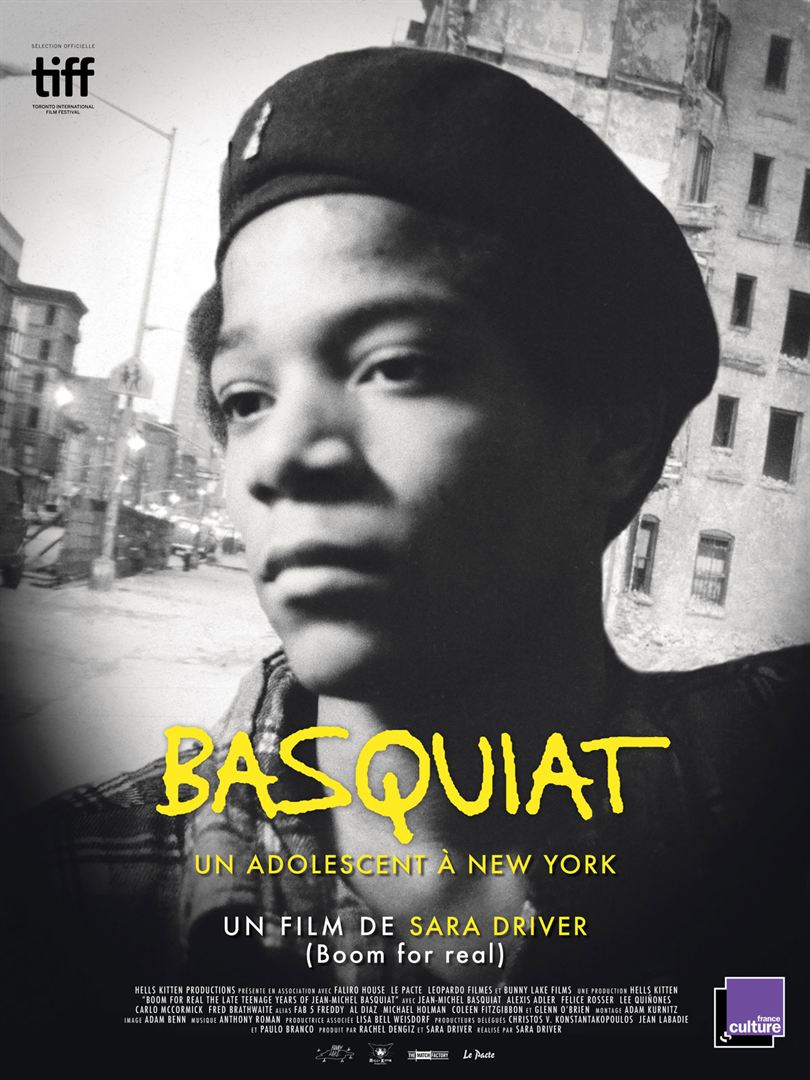

Tina travaille aux douanes suédoises. Son odorat surdéveloppé fait d’elle une redoutable policière ; mais sa laideur la maintient en marge de la société. Un jour elle est confrontée à Vore, un homme qui lui ressemble sur bien des points. Comme son sous-titre l’annonce, Basquiat nous fait revivre l’adolescence du jeune artiste né en 1960 qui, dès 1976, dans une métropole en plein chaos, commence à graffer sur les murs du Lower East Side sous le pseudonyme SAMO (« Same Old Shit »). L’adolescent en rupture de ban vit dans la rue, squatte chez des amis, vend des T-shirts ou des cartes postales de sa fabrication.

Comme son sous-titre l’annonce, Basquiat nous fait revivre l’adolescence du jeune artiste né en 1960 qui, dès 1976, dans une métropole en plein chaos, commence à graffer sur les murs du Lower East Side sous le pseudonyme SAMO (« Same Old Shit »). L’adolescent en rupture de ban vit dans la rue, squatte chez des amis, vend des T-shirts ou des cartes postales de sa fabrication. Tout se délite autour de Chela, une grande bourgeoise déshéritée. Pour éponger ses dettes, son argenterie est mise à l’encan. Mais cela n’évitera pas à Carmela, sa compagne de longue date, d’aller passer quelques mois en prison pour fraude, ainsi que la loi paraguayenne le prévoit pour les payeurs indélicats.

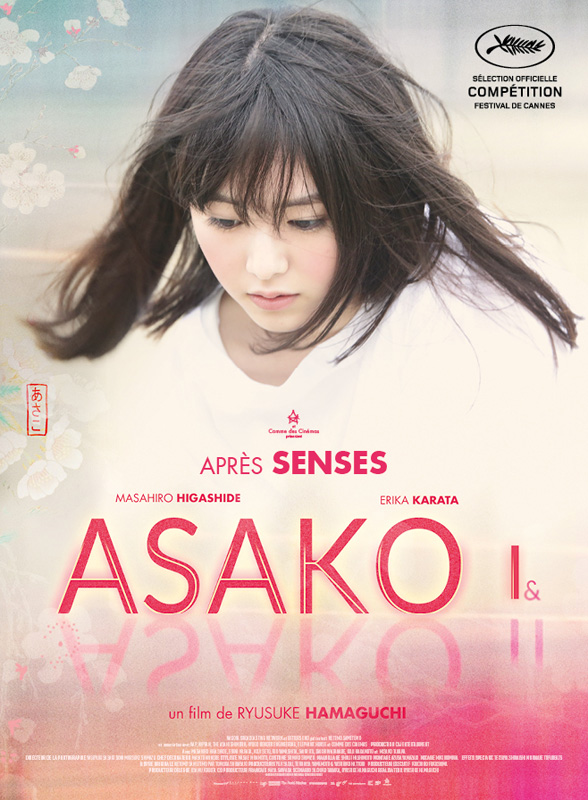

Tout se délite autour de Chela, une grande bourgeoise déshéritée. Pour éponger ses dettes, son argenterie est mise à l’encan. Mais cela n’évitera pas à Carmela, sa compagne de longue date, d’aller passer quelques mois en prison pour fraude, ainsi que la loi paraguayenne le prévoit pour les payeurs indélicats. Asako, une jeune Japonaise timide à peine sortie de l’adolescence, rencontre dans une galerie d’art Baku, un garçon au charme ténébreux. Elle en tombe instantanément amoureuse. Mais, trompant sa confiance, Baku la quitte sans un mot d’explication après quelques semaines de vie commune.

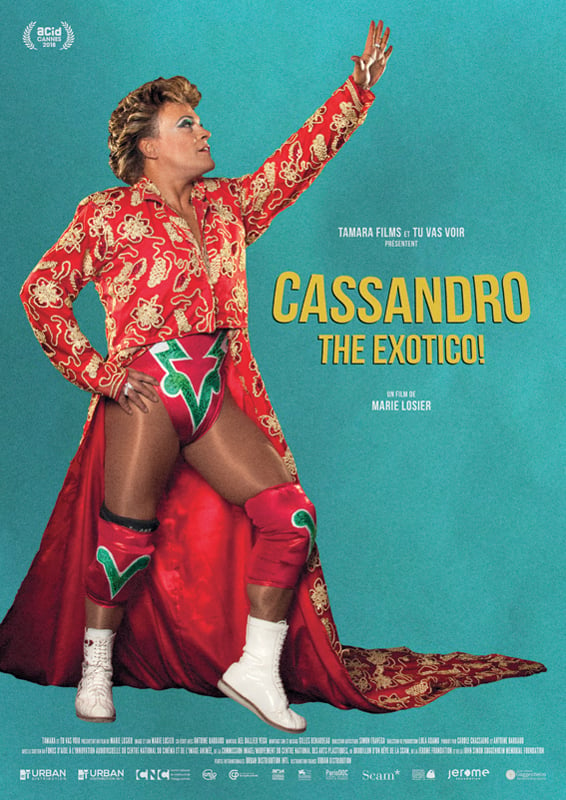

Asako, une jeune Japonaise timide à peine sortie de l’adolescence, rencontre dans une galerie d’art Baku, un garçon au charme ténébreux. Elle en tombe instantanément amoureuse. Mais, trompant sa confiance, Baku la quitte sans un mot d’explication après quelques semaines de vie commune. Au Mexique, la Lucha libre est un sport national. Les catcheurs combattent masqués. Les Exoticos ont le visage découvert et, pour tourner en ridicule les homosexuels, se travestissent. Retournant à leur profit ce travestissement ridicule, quelques homosexuels sont devenus célèbres. Parmi eux Saul Armendariz, alias Cassandro. Il pratique la Lucha libre depuis son enfance. Il a été trois fois champion du monde. Mais à quarante ans passés, son corps le rattrape.

Au Mexique, la Lucha libre est un sport national. Les catcheurs combattent masqués. Les Exoticos ont le visage découvert et, pour tourner en ridicule les homosexuels, se travestissent. Retournant à leur profit ce travestissement ridicule, quelques homosexuels sont devenus célèbres. Parmi eux Saul Armendariz, alias Cassandro. Il pratique la Lucha libre depuis son enfance. Il a été trois fois champion du monde. Mais à quarante ans passés, son corps le rattrape. Abel (Louis Garrel) vit paisiblement en couple avec Marianne (Laetitia Casta) avant d’apprendre brutalement de sa bouche qu’elle est enceinte de son meilleur ami Paul et qu’elle s’apprête à l’épouser.

Abel (Louis Garrel) vit paisiblement en couple avec Marianne (Laetitia Casta) avant d’apprendre brutalement de sa bouche qu’elle est enceinte de son meilleur ami Paul et qu’elle s’apprête à l’épouser. L’inspecteur Fergan arrive d’Istanbul sur la petite île de Büyükada dans la mer de Marmara. Un crime vient d’y être commis sur la personne de Lady Winsley, une romancière américaine.

L’inspecteur Fergan arrive d’Istanbul sur la petite île de Büyükada dans la mer de Marmara. Un crime vient d’y être commis sur la personne de Lady Winsley, une romancière américaine.