Arthur alias Aquaman (Jason Momoa) est un sang mêlé : le fils d’un gardien de phare (Temuera Morisson) et de la reine de l’Atlantide (Nicole Kidman).

Arthur alias Aquaman (Jason Momoa) est un sang mêlé : le fils d’un gardien de phare (Temuera Morisson) et de la reine de l’Atlantide (Nicole Kidman).

Quand son demi-frère, le roi Orm (Patrick Wilson), se met en tête de coaliser les royaumes des Sept Mers et de lancer une guerre meurtrière contre les Surfaciens, le vizir Vulko (Patrick Defoe) décide de convaincre Arthur de réclamer ses droits au trône afin de garantir la paix. Mais pour ce faire, Arthur, accompagné de la princesse Mera (Amber Heard), la fille du roi Nereus (Dolph Lundgren), doit d’abord retrouver le trident du roi Atlan.

Super-héros DC, déjà aperçu dans dans Batman v Superman : L’Aube de la justice et Justice League de Zack Snyder, l’homme-poisson Aquaman, au nom de détartrant WC, tient le haut de l’affiche du dernier blockbuster de la Warner.

Comme Wonder Woman l’an dernier, Aquaman met en scène un héros entre deux mondes, le monde contemporain et un au-delà merveilleux. Il joue sur le comique de situation qui naît de la rencontre de ces deux univers. Il convoque, dans un improbable brouet steampunk quelques grandes figures de la mythologie : on a ainsi droit en quelques plans trop courts à l’engloutissement de l’Atlantide. Comme dans un James Bond, les héros font le tour du monde, passant des sables du Sahara qui recouvrent une cité engloutie à un petit village de Sicile, réveillé de sa torpeur estivale par la furie dévastatrice d’un combat épique entre Aquaman et ses poursuivants.

Mais surtout Aquaman est une énorme machine de guerre à plus de deux cents millions de dollars qui nous en met plein les yeux et les oreilles. On y voit défiler des stars sur le retour qui acceptent d’entacher leur filmographie en échange d’un chèque qu’on imagine rondelet. On y voit surtout, pendant plus de deux heures, une succession crescendo de scènes exonérées de tout réalisme par l’apesanteur qui règne dans les grands fonds.

Les enfants adoreront. Quant aux autres….

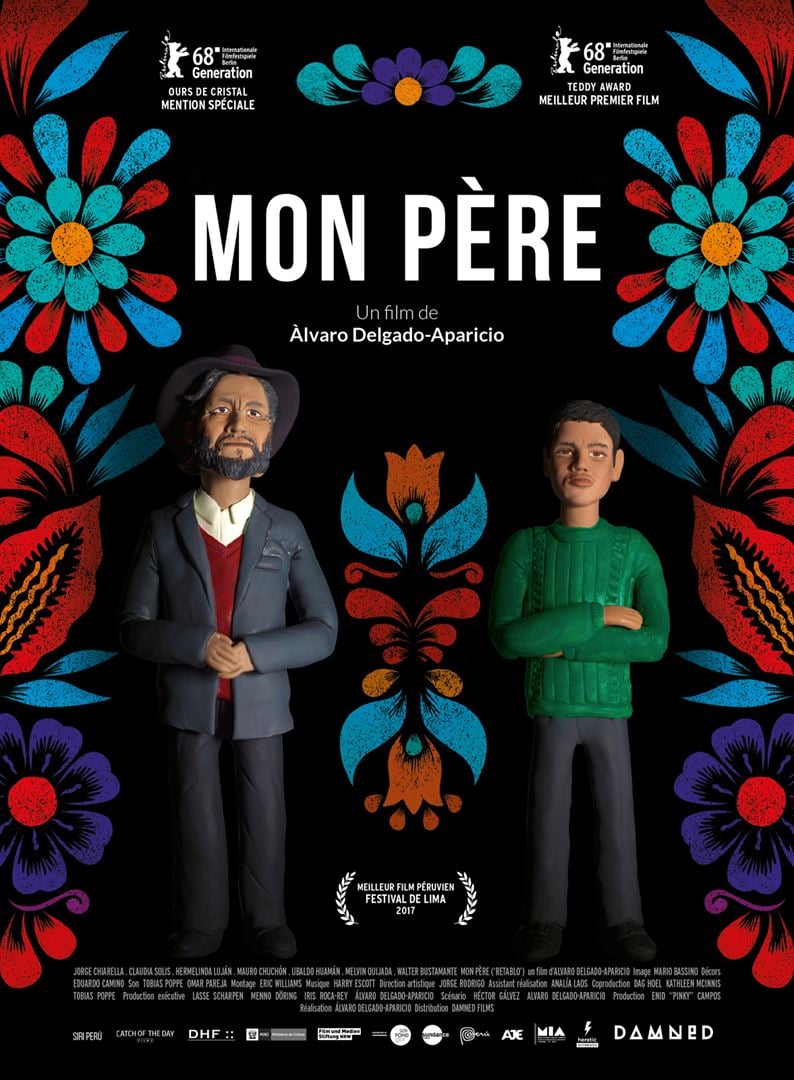

Dans les Andes péruviennes, Noé initie Segundo, son fils, à son métier : il construit des retables peuplés de figurines, faites de plâtre et de pommes de terre, censées représenter des scènes de la vie quotidienne.

Dans les Andes péruviennes, Noé initie Segundo, son fils, à son métier : il construit des retables peuplés de figurines, faites de plâtre et de pommes de terre, censées représenter des scènes de la vie quotidienne. Amanda et Jake ont quitté l’Illinois en voiture pour la Californie. Ils arrivent à Los Angeles et espèrent y commencer une vie ensemble. Mais hélas, les déconvenues s’accumulent sur leur chemin. Ils se fâchent avec la tante d’Amanda qui les héberge et juge Jake de haut. L’entretien d’Amanda pour un emploi dans une maison de disques tourne au fiasco. Leur voiture mal garée est emmenée à la fourrière et ne leur sera restituée qu’en échange d’une amende qui assèche leurs maigres économies.

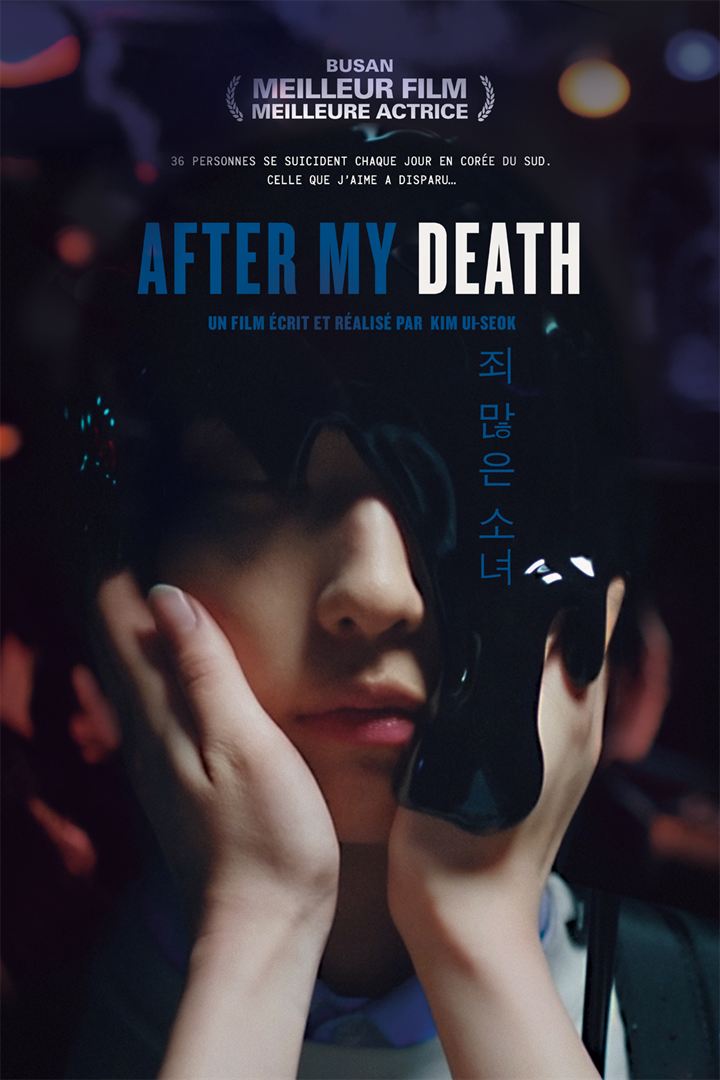

Amanda et Jake ont quitté l’Illinois en voiture pour la Californie. Ils arrivent à Los Angeles et espèrent y commencer une vie ensemble. Mais hélas, les déconvenues s’accumulent sur leur chemin. Ils se fâchent avec la tante d’Amanda qui les héberge et juge Jake de haut. L’entretien d’Amanda pour un emploi dans une maison de disques tourne au fiasco. Leur voiture mal garée est emmenée à la fourrière et ne leur sera restituée qu’en échange d’une amende qui assèche leurs maigres économies. Kyung-min, une jeune lycéenne, disparaît mystérieusement. La police suspecte un suicide. Young-hee, une camarade, est la dernière à l’avoir vue vivante. La police, la mère de la disparue, ses amies d’école l’accablent de reproches.

Kyung-min, une jeune lycéenne, disparaît mystérieusement. La police suspecte un suicide. Young-hee, une camarade, est la dernière à l’avoir vue vivante. La police, la mère de la disparue, ses amies d’école l’accablent de reproches. Après avoir une nouvelle fois réussi à déjouer la vigilance de ses gardiens, Eugène-François Vidocq (Vincent Cassel) s’est échappé du bagne de Toulon. Il est l’évadé le plus célèbre de la France de Napoléon. Mais la clandestinité lui est devenue insupportable. Arrêté pour un crime qu’il n’a pas commis, il propose au chef de la sûreté (Patrick Chesnais) un marché : il accepte de mettre sa connaissance du crime au service de la police en échange de sa lettre de grâce.

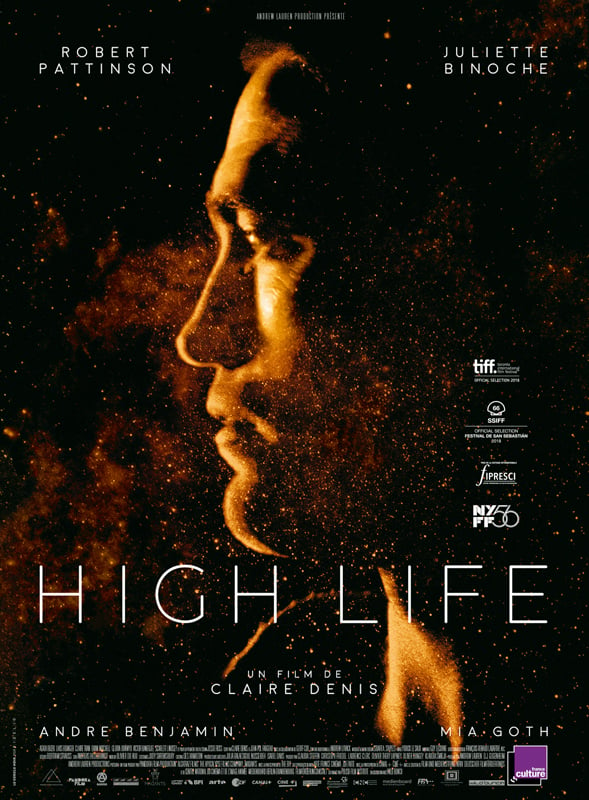

Après avoir une nouvelle fois réussi à déjouer la vigilance de ses gardiens, Eugène-François Vidocq (Vincent Cassel) s’est échappé du bagne de Toulon. Il est l’évadé le plus célèbre de la France de Napoléon. Mais la clandestinité lui est devenue insupportable. Arrêté pour un crime qu’il n’a pas commis, il propose au chef de la sûreté (Patrick Chesnais) un marché : il accepte de mettre sa connaissance du crime au service de la police en échange de sa lettre de grâce. L’action de High Life se déroule dans une navette spatiale projetée aux marges de notre univers. On comprend que son équipage a été constitué de repris de justice dont la condamnation à mort a été commuée pour participer à cette mission probablement sans retour. Ils sont accompagnés d’une doctoresse (Juliette Binoche) qui travaille sur la reproduction humaine.

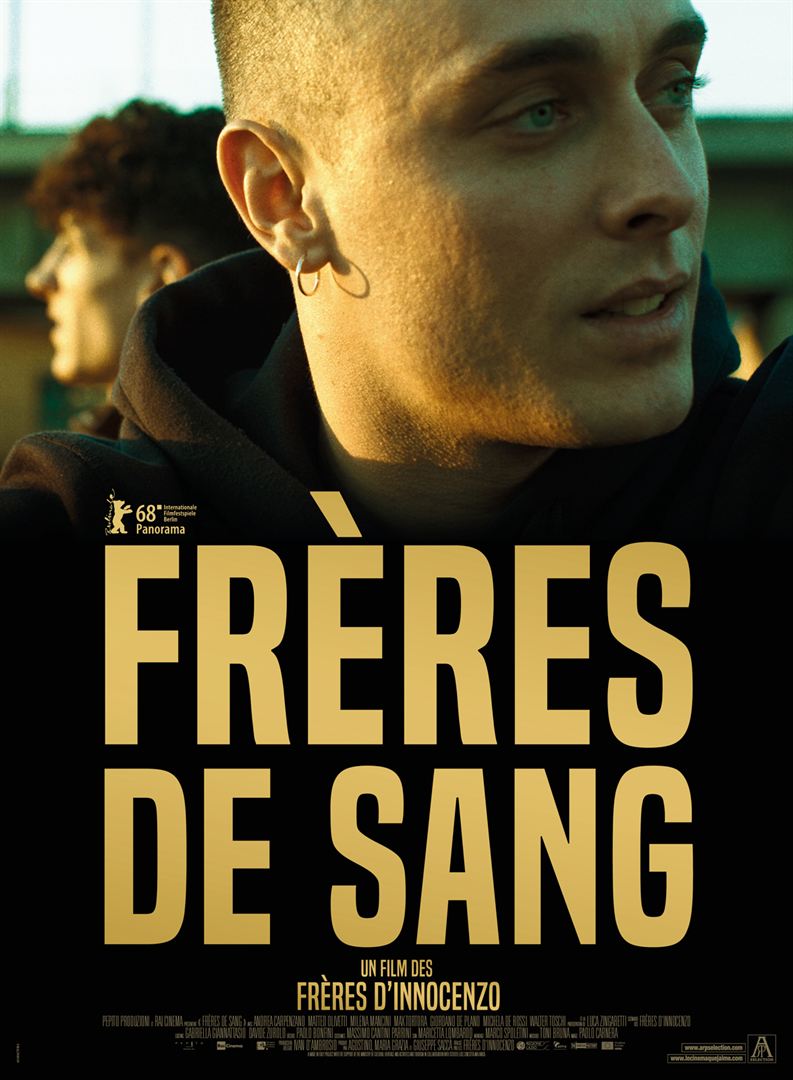

L’action de High Life se déroule dans une navette spatiale projetée aux marges de notre univers. On comprend que son équipage a été constitué de repris de justice dont la condamnation à mort a été commuée pour participer à cette mission probablement sans retour. Ils sont accompagnés d’une doctoresse (Juliette Binoche) qui travaille sur la reproduction humaine. Manolo et Mirko ne savent pas que faire de leurs vingt ans. Vaguement inscrits dans un lycée hôtelier, ils tuent le temps en discutant et en roulant dans la banlieue de Rome. Mais une nuit, alors qu’ils ont bu plus que de raison, ils fauchent un piéton et le laissent pour mort.

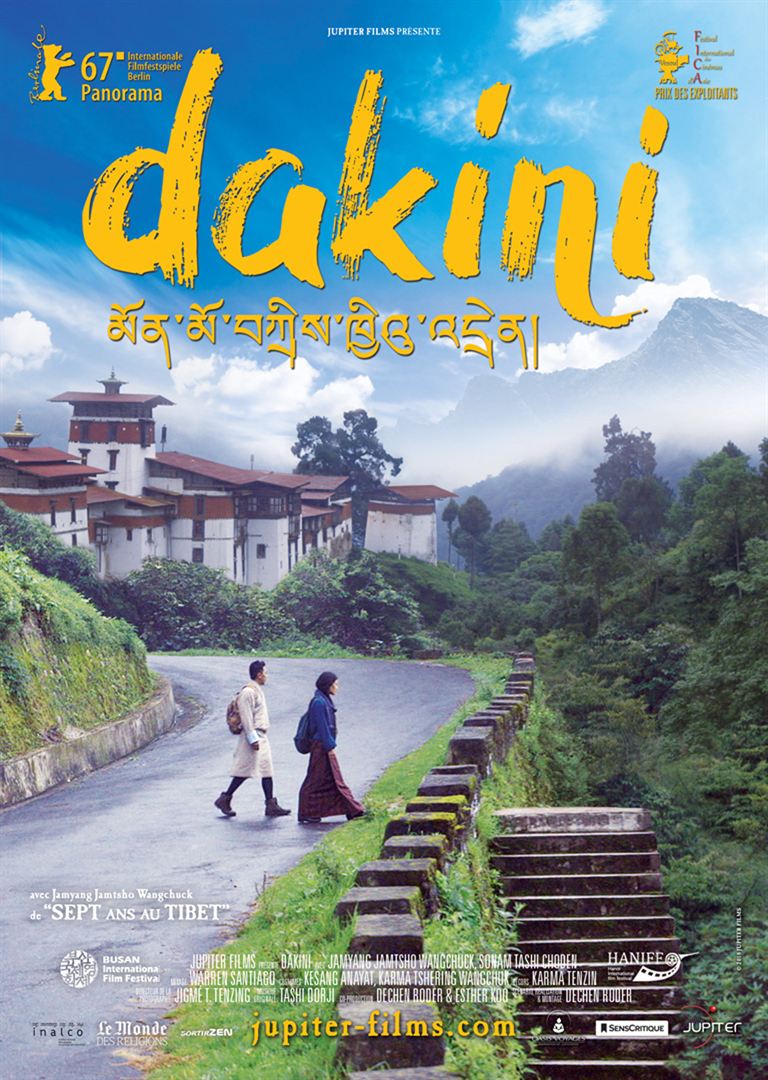

Manolo et Mirko ne savent pas que faire de leurs vingt ans. Vaguement inscrits dans un lycée hôtelier, ils tuent le temps en discutant et en roulant dans la banlieue de Rome. Mais une nuit, alors qu’ils ont bu plus que de raison, ils fauchent un piéton et le laissent pour mort. Dans les montagnes du Bhoutan, une nonne boudhiste vient de disparaître. Le détective Kinley est chargé de l’enquête. Les villageois accusent Choden, une femme aussi belle que mystérieuse. Sa fuite dans la forêt semble signer sa culpabilité. Kinley part à ses trousses. Mais Choden est une « dakini », mi-femme mi déesse, qui a la capacité de dialoguer avec l’au-delà.

Dans les montagnes du Bhoutan, une nonne boudhiste vient de disparaître. Le détective Kinley est chargé de l’enquête. Les villageois accusent Choden, une femme aussi belle que mystérieuse. Sa fuite dans la forêt semble signer sa culpabilité. Kinley part à ses trousses. Mais Choden est une « dakini », mi-femme mi déesse, qui a la capacité de dialoguer avec l’au-delà. Élisa est à l’âge de tous les commencements. Elle est sur le point de quitter la maison familiale, une ferme perdue dans les montagnes du Vercors, pour poursuivre ses études à Montpellier en colocation avec sa meilleure amie. Mais Élisa a une sœur aînée, Manon, lourdement handicapée. Et quand leur mère abandonne le foyer, Élisa se sent obligée de seconder son père dans l’attention de chaque instant que Manon exige.

Élisa est à l’âge de tous les commencements. Elle est sur le point de quitter la maison familiale, une ferme perdue dans les montagnes du Vercors, pour poursuivre ses études à Montpellier en colocation avec sa meilleure amie. Mais Élisa a une sœur aînée, Manon, lourdement handicapée. Et quand leur mère abandonne le foyer, Élisa se sent obligée de seconder son père dans l’attention de chaque instant que Manon exige. À Tunis de nos jours. Sami est fils unique. Il prépare son bac. Il est l’enfant chéri de Riad et de Sazli, un couple déjà âgé dont on comprend qu’il a eu Sami sur le tard.

À Tunis de nos jours. Sami est fils unique. Il prépare son bac. Il est l’enfant chéri de Riad et de Sazli, un couple déjà âgé dont on comprend qu’il a eu Sami sur le tard.