En 2045, l’humanité se morfond dans des villes surpeuplées et polluées. Pour échapper au quotidien, les habitants se réfugient dans des mondes parallèles. L’Oasis est le plus populaire. L’inventeur de cette réalité virtuelle vient de mourir à la tête d’une immense fortune. Il propose de la céder à qui trouvera « l’œuf de Pâques » qu’il a caché dans un recoin du jeu.

En 2045, l’humanité se morfond dans des villes surpeuplées et polluées. Pour échapper au quotidien, les habitants se réfugient dans des mondes parallèles. L’Oasis est le plus populaire. L’inventeur de cette réalité virtuelle vient de mourir à la tête d’une immense fortune. Il propose de la céder à qui trouvera « l’œuf de Pâques » qu’il a caché dans un recoin du jeu.

Wade Watts est un jeune orphelin qui, sous les traits de Parzival, joue régulièrement. Avec quelques amis virtuels, Aech, le colosse bricoleur, Art3mis, la jolie motarde, Daito, le samouraï et Sho, le guerrier ninja, il se lance dans la quête de l’œuf de Pâques. Mais Sorrento, le puissant directeur de la multinationale IOS , entend bien mettre la main sur le magot le premier.

Ready Player One a été accueilli par des louanges dithyrambiques. Du Monde à Libération, en passant par Télérama et Les Inrocks, la critique fait preuve d’un unanimisme suspect. Et les spectateurs ont réservé un accueil triomphal à Ready Player One qui a fait près d’un million d’entrées en France durant sa première semaine d’exploitation.

Les critiques ont salué en particulier, dans des articles qui résonnaient parfois comme autant d’éloges funèbres, le génie de Steven Spielberg. Nul doute qu’il mérite ses éloges au regard de son impressionnante filmographie qui accumule les chefs d’œuvre et les succès. Cette filmographie compte deux veines principales. La première, à laquelle Spielberg semblait s’être abonné ces dernières années, sont les grands films sérieux tournés avec un classicisme efficace : Pentagon Papers, Le Pont des Espions, Lincoln, Cheval de guerre, Munich, Il faut sauver le soldat Ryan, La Liste Schindler… La seconde, qu’il semblait au contraire avoir abandonnée, est destinée à un public plus jeune : E.T., Indiana Jones et ses suites, Jurassic Park… Ready Player One marquerait le retour de Spielberg à cette veine.

Et c’est bien là, à mon sens que le bât blesse. Car Ready Player One veut jouer sur les deux tableaux. D’un côté les références nostalgiques aux 80ies, aux jeunes années de Steven Spielberg (né en 1948… et qui n’était donc plus si jeune que cela) qu’on imagine volontiers fasciné par les premiers jeux Atari, par les films de Kubrick et les tubes de Van Halen, les Bee Gees, A-ha, Depeche Mode. De l’autre le film de science fiction, gonflé jusqu’à la gorge d’effets spéciaux et de combats épiques.

Ni l’un ni l’autre ne m’ont séduit. Je hais les années quatre-vingt – quand bien même elles coïncidèrent avec le vert paradis de mes amours enfantines – ses coloris marronnasses, ses musiques pop trop sucrées. Je hais les jeux vidéo d’hier et d’aujourd’hui auquel je n’ai jamais rien compris et auxquels je n’ai pas vraiment joué. J’ai trouvé par exemple la course automobile dont je lis qu’elle est « à couper le souffle » ennuyeuse à mourir, puis les allers-retours incessants entre le monde réel et l’univers virtuel d’Oasis incompréhensibles.

Que dire de l’histoire manichéenne au possible (un méchant très méchant dont on sait par avance que les sinistres machinations seront déjouées par des gentils très gentils) sinon qu’elle est d’une platitude achevée ? Cette chasse au trésor, découpée en trois étapes (trois clés doivent être découvertes pour accéder à l’œuf), fait irrésistiblement penser aux scénarios des jeux vidéo où il faut relever un défi pour accéder au niveau supérieur. Quant à la composition ethniquement équilibrée du « clan » de Wade/Perzival et à la romance téléphonée qui se noue entre le héros et la jolie motarde – dont les traits rappellent ceux des Minimoys de Luc Besson – soupirs…

La bande-annonce

Au terme d’un long voyage automobile dans la Norvège enneigée, Roos, la trentaine, photographe professionnelle, rejoint Louise, sa mère, une ancienne concertiste, et Bengt, son jeune demi-frère passionné d’acoustique. Entre la pianiste et la jeune femme, la tension est palpable, nourrie de rancœurs et de non-dits. Roos a un secret à partager dont elle tarde à s’ouvrir.

Au terme d’un long voyage automobile dans la Norvège enneigée, Roos, la trentaine, photographe professionnelle, rejoint Louise, sa mère, une ancienne concertiste, et Bengt, son jeune demi-frère passionné d’acoustique. Entre la pianiste et la jeune femme, la tension est palpable, nourrie de rancœurs et de non-dits. Roos a un secret à partager dont elle tarde à s’ouvrir.

Milla et Léo sont à peine sortis de l’enfance. Ils vivent d’amour et d’eau fraîche en périphérie d’une petite ville côtière du bord de la Manche. Ils y squattent un pavillon abandonné. Ils rient. Ils lisent. Ils volent leur nourriture. Ils écoutent en boucle Add it up du groupe folk punk Violent Femmes. Leo trouve à s’employer sur un chalutier. Milla est enceinte.

Milla et Léo sont à peine sortis de l’enfance. Ils vivent d’amour et d’eau fraîche en périphérie d’une petite ville côtière du bord de la Manche. Ils y squattent un pavillon abandonné. Ils rient. Ils lisent. Ils volent leur nourriture. Ils écoutent en boucle Add it up du groupe folk punk Violent Femmes. Leo trouve à s’employer sur un chalutier. Milla est enceinte. Tara a tout pour être heureuse : un mari aimant, deux bambins débordants de vie. Mais Tara s’ennuie. Tara étouffe. Cette jolie trentenaire, femme au foyer, ne supporte plus son mari, son égoïsme. Elle a beau chérir ses deux jeunes enfants, elle ne supporte plus leurs cris et la vie asservissante à laquelle ils la condamnent.

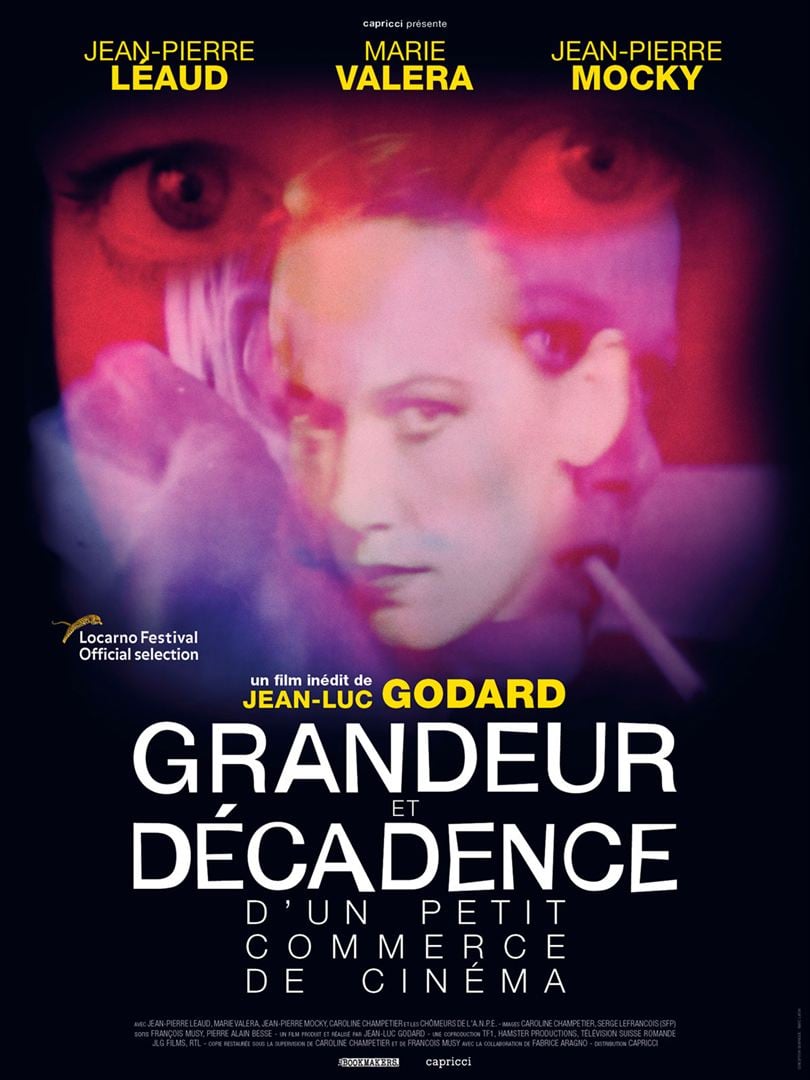

Tara a tout pour être heureuse : un mari aimant, deux bambins débordants de vie. Mais Tara s’ennuie. Tara étouffe. Cette jolie trentenaire, femme au foyer, ne supporte plus son mari, son égoïsme. Elle a beau chérir ses deux jeunes enfants, elle ne supporte plus leurs cris et la vie asservissante à laquelle ils la condamnent. Tandis que le producteur Jean Almeyreda (Jean-Pierre Mocky) s’échine à renflouer sa société, le réalisateur Gaspard Bazin (Jean-Pierre Léaud) fait passer des auditions. Entre eux, Eurydice (Marie Valéra), la femme de Almeyreda et l’actrice de Bazin.

Tandis que le producteur Jean Almeyreda (Jean-Pierre Mocky) s’échine à renflouer sa société, le réalisateur Gaspard Bazin (Jean-Pierre Léaud) fait passer des auditions. Entre eux, Eurydice (Marie Valéra), la femme de Almeyreda et l’actrice de Bazin. Hervé Pierre-Gustave alias HPG est un hardeur qui veut faire sortir le porno du ghetto. En 1999, il signe HPG, son vit, son œuvre … tout un programme. En 2012, il confiait au documentariste Raphaël Siboni les milliers d’heures de making-of de ses tournages X. Le documentaire qui en fut tiré – si j’ose dire – s’intitulait Il n’y a pas de rapport sexuel.

Hervé Pierre-Gustave alias HPG est un hardeur qui veut faire sortir le porno du ghetto. En 1999, il signe HPG, son vit, son œuvre … tout un programme. En 2012, il confiait au documentariste Raphaël Siboni les milliers d’heures de making-of de ses tournages X. Le documentaire qui en fut tiré – si j’ose dire – s’intitulait Il n’y a pas de rapport sexuel. La vingtaine, Étienne monte à Paris poursuivre ses études de cinéma. Il laisse derrière lui Lucie, sa petite amie, dont sa nouvelle vie va lentement mais sûrement l’éloigner. Il partage un appartement avec Valentina puis avec Annabelle, qui préfère aux bancs de l’université l’ambiance militante des luttes prolétariennes et dont il tombe amoureux. Il se fait des amis à Paris VIII, en classe de cinéma, Jean-Noël, un fidèle second, toujours de bonne humeur, et surtout Mathias qui embrasse une conception intransigeante de son art au risque de se mettre ses camarades à dos.

La vingtaine, Étienne monte à Paris poursuivre ses études de cinéma. Il laisse derrière lui Lucie, sa petite amie, dont sa nouvelle vie va lentement mais sûrement l’éloigner. Il partage un appartement avec Valentina puis avec Annabelle, qui préfère aux bancs de l’université l’ambiance militante des luttes prolétariennes et dont il tombe amoureux. Il se fait des amis à Paris VIII, en classe de cinéma, Jean-Noël, un fidèle second, toujours de bonne humeur, et surtout Mathias qui embrasse une conception intransigeante de son art au risque de se mettre ses camarades à dos. En 2045, l’humanité se morfond dans des villes surpeuplées et polluées. Pour échapper au quotidien, les habitants se réfugient dans des mondes parallèles. L’Oasis est le plus populaire. L’inventeur de cette réalité virtuelle vient de mourir à la tête d’une immense fortune. Il propose de la céder à qui trouvera « l’œuf de Pâques » qu’il a caché dans un recoin du jeu.

En 2045, l’humanité se morfond dans des villes surpeuplées et polluées. Pour échapper au quotidien, les habitants se réfugient dans des mondes parallèles. L’Oasis est le plus populaire. L’inventeur de cette réalité virtuelle vient de mourir à la tête d’une immense fortune. Il propose de la céder à qui trouvera « l’œuf de Pâques » qu’il a caché dans un recoin du jeu. Le soir du 28 février 1953, après de copieuses libations en compagnie de Malenkov, Béria, Khrouchtchev et Molotov, Joseph Staline, le tout puissant secrétaire général de l’Union soviétique, est victime d’une attaque cérébrale. Son corps, trempé d’urine, est découvert au matin par sa gouvernante. Sa garde rapprochée accourt. Personne n’ose toucher le corps de peur de commettre un acte fatal qui lui serait immédiatement reproché. Les meilleurs docteurs, dont Staline redoutait qu’ils attentent à sa vie, ont été déportés au goulag.

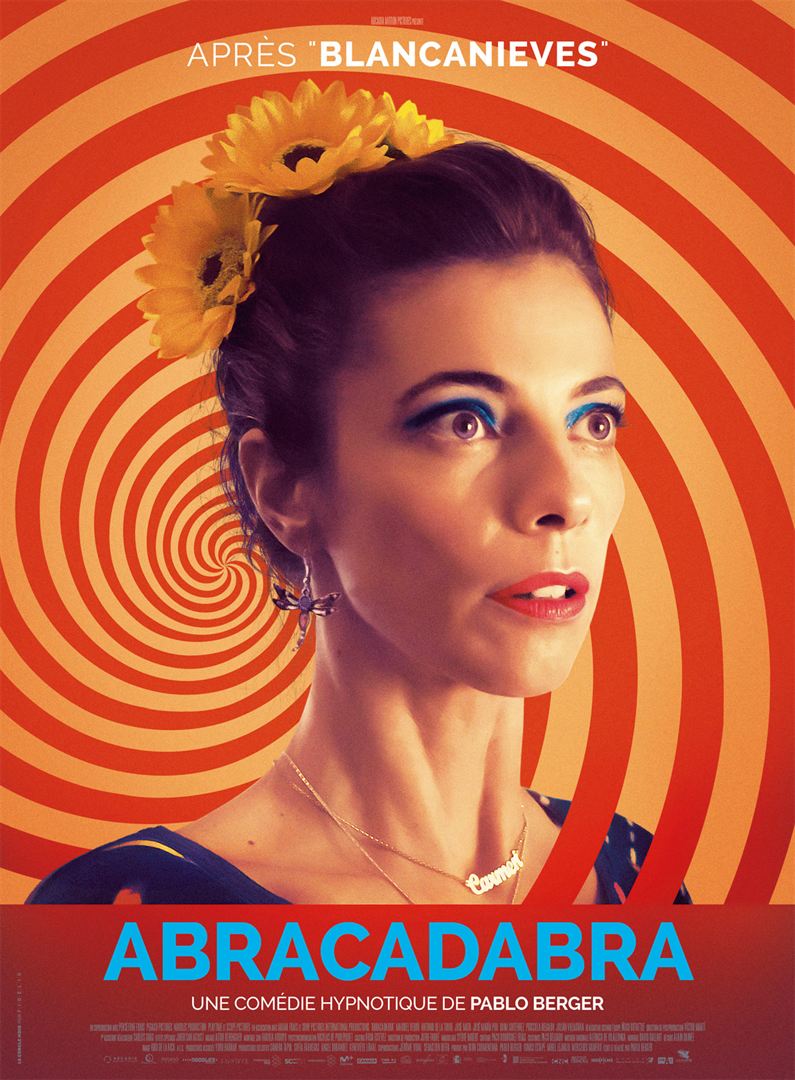

Le soir du 28 février 1953, après de copieuses libations en compagnie de Malenkov, Béria, Khrouchtchev et Molotov, Joseph Staline, le tout puissant secrétaire général de l’Union soviétique, est victime d’une attaque cérébrale. Son corps, trempé d’urine, est découvert au matin par sa gouvernante. Sa garde rapprochée accourt. Personne n’ose toucher le corps de peur de commettre un acte fatal qui lui serait immédiatement reproché. Les meilleurs docteurs, dont Staline redoutait qu’ils attentent à sa vie, ont été déportés au goulag. À Madrid, de nos jours, Carmen est mariée à Carlos, un grutier qui passe son temps à regarder le foot à la télé et à l’agonir d’injures. Jusqu’au jour où Carlos est hypnotisé et change du tout au tout. Le butor devient un mari aimant, excellent danseur, qui passe l’aspirateur et apporte à sa femme le petit déjeuner au lit.

À Madrid, de nos jours, Carmen est mariée à Carlos, un grutier qui passe son temps à regarder le foot à la télé et à l’agonir d’injures. Jusqu’au jour où Carlos est hypnotisé et change du tout au tout. Le butor devient un mari aimant, excellent danseur, qui passe l’aspirateur et apporte à sa femme le petit déjeuner au lit. Moll (Jessie Buckley) étouffe. Elle n’en peut plus de Jersey, l’île battue par les vents, trop petite et trop sage, où elle a grandi. Elle n’en peut plus de son travail de guide touristique. Elle n’en peut plus de de son père atteint d’Alzheimer qui nécessite des soins de chaque instant, de sa mère qui surveille chacune de ses sorties, de sa sœur qui affiche fièrement sa félicité conjugale au bras d’un pilote de ligne.

Moll (Jessie Buckley) étouffe. Elle n’en peut plus de Jersey, l’île battue par les vents, trop petite et trop sage, où elle a grandi. Elle n’en peut plus de son travail de guide touristique. Elle n’en peut plus de de son père atteint d’Alzheimer qui nécessite des soins de chaque instant, de sa mère qui surveille chacune de ses sorties, de sa sœur qui affiche fièrement sa félicité conjugale au bras d’un pilote de ligne.