Le capitaine André Laurent (Jean Gabin) commande Le Cyclone, un remorqueur basé à Brest qui secourt les navires en perdition en haute mer. Sa femme Yvonne (Madeleine Renaud) lui cache la grave maladie qui la ronge. À l’occasion d’une opération de sauvetage, le capitaine Laurent rencontre Catherine (Michèle Morgan) et en tombe éperdument amoureux au point de délaisser et sa femme et son équipage.

Le capitaine André Laurent (Jean Gabin) commande Le Cyclone, un remorqueur basé à Brest qui secourt les navires en perdition en haute mer. Sa femme Yvonne (Madeleine Renaud) lui cache la grave maladie qui la ronge. À l’occasion d’une opération de sauvetage, le capitaine Laurent rencontre Catherine (Michèle Morgan) et en tombe éperdument amoureux au point de délaisser et sa femme et son équipage.

Remorques est un grand classique du cinéma français dont l’entrée en guerre de la France en septembre 1939 et la mobilisation de Gabin (qui obtiendra une permission spéciale pour achever ce film) et de Grémillon avaient retardé de deux ans le tournage : réalisation de Jean Grémillon, dialogues de Jacques Prévert (qui avait déjà signé pour Gabin ceux de Quai des Brumes et de Le Jour se lève), scénario de André Cayatte inspiré d’un livre de Roger Vercel (qui avait décroché le Goncourt quelques années plus tôt pour Capitaine Conan). Et Gabin-Morgan le couple le plus photogénique de l’époque qui répète à l’identique la scène mythique de Quai des brumes : « T’as de beaux yeux tu sais / Embrassez moi ». On a tous vu, sans l’identifier toujours, leur photo sur la plage du Vougot à Guissény, les cheveux battus par les vents.

Remorques s’inscrit volontiers dans une veine naturaliste – comme le cinéma de Renoir qui filmait la vie du rail dans La Bête humaine. Ici c’est la vie ô combien héroïque des sauveteurs en mer que Grémillon entend dépeindre, une activité qui perdure jusqu’à nos jours dans le port de Brest avec le remorqueur Abeille Bourbon. Mais les moyens de l’époque – qui reconstituent une tempête aux studios de Billancourt avec des maquettes dérisoires noyées dans un seau d’eau – prêtent aujourd’hui à sourire à supposer qu’elles aient semblé crédibles aux spectateurs de l’époque.

Remorques a donc vieilli. Mais il a bien vieilli. Ses artifices désuets, ses personnages mélodramatiques portent la marque d’une époque révolue. Remorques enchantera les cinéphiles qui aiment les films de cette époque. Pas sûr en revanche qu’il enthousiasme les autres.

Une petite leçon de rattrapage pour ceux qui, en janvier 1994, ne s’intéressaient pas au patinage artistique et/ou n’avaient pas encore atteint l’âge de raison : à quelques semaines des Jeux olympiques de Lillehammer, la patineuse Nancy Kerrigan était tabassée. Une autre patineuse, Tonya Harding, elle aussi en lice pour la qualification aux J.O., fut accusée d’avoir fomentée cette agression.

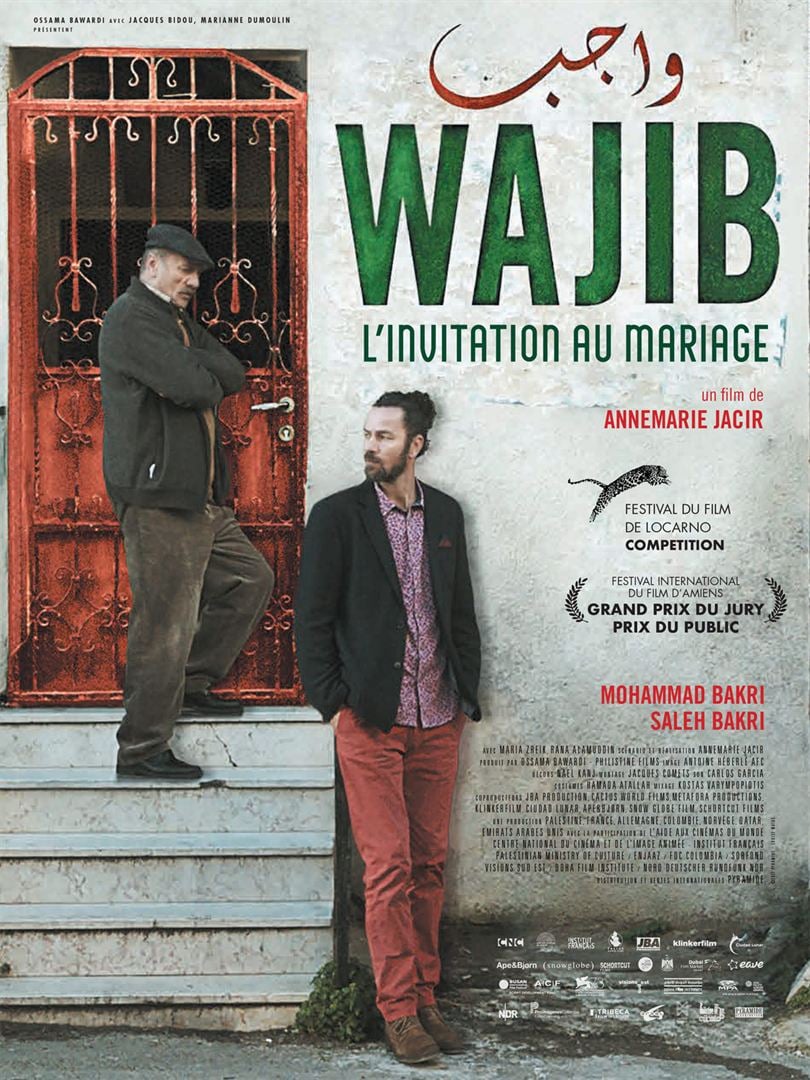

Une petite leçon de rattrapage pour ceux qui, en janvier 1994, ne s’intéressaient pas au patinage artistique et/ou n’avaient pas encore atteint l’âge de raison : à quelques semaines des Jeux olympiques de Lillehammer, la patineuse Nancy Kerrigan était tabassée. Une autre patineuse, Tonya Harding, elle aussi en lice pour la qualification aux J.O., fut accusée d’avoir fomentée cette agression. Un père marie sa fille. Comme le veut l’usage en Palestine, il sillonne Nazareth pour remettre en mains propres aux invités les invitations à la cérémonie. Son fils l’accompagne, qui a choisi le chemin de l’exil.

Un père marie sa fille. Comme le veut l’usage en Palestine, il sillonne Nazareth pour remettre en mains propres aux invités les invitations à la cérémonie. Son fils l’accompagne, qui a choisi le chemin de l’exil. C’est l’histoire d’un homme-poisson que des méchants ont emprisonné et que des gentils veulent libérer.

C’est l’histoire d’un homme-poisson que des méchants ont emprisonné et que des gentils veulent libérer. Samia a fui son son pays pour gagner la France. Elle y retrouve Imed, un ami de son frère, qui lui offre l’hospitalité. Samia, qui vit dans la peur d’être arrêtée et expulsée, trouve un travail chez Laila, une riche bourgeoise, qui vient de perdre son époux. Laila prend Samia sous son aile. Mais Imed se montre vite jaloux.

Samia a fui son son pays pour gagner la France. Elle y retrouve Imed, un ami de son frère, qui lui offre l’hospitalité. Samia, qui vit dans la peur d’être arrêtée et expulsée, trouve un travail chez Laila, une riche bourgeoise, qui vient de perdre son époux. Laila prend Samia sous son aile. Mais Imed se montre vite jaloux. Gino Costa, un vagabond, descend d’un camion et pénètre dans une station service dans la plaine du Pô. Elle est tenue par Bragana, un vieux barbon, marié à Giovanna, une femme trop jeune pour lui. Entre Gino et Giovanna, c’est le coup de foudre. Sous prétexte de donner un coup de main à Bragana, Gino se fait embaucher. Mais dès que le mari a le dos tourné, il rejoint sa femme.

Gino Costa, un vagabond, descend d’un camion et pénètre dans une station service dans la plaine du Pô. Elle est tenue par Bragana, un vieux barbon, marié à Giovanna, une femme trop jeune pour lui. Entre Gino et Giovanna, c’est le coup de foudre. Sous prétexte de donner un coup de main à Bragana, Gino se fait embaucher. Mais dès que le mari a le dos tourné, il rejoint sa femme. L’Archipel est un centre d’hébergement en plein Paris qui accueille, dans les anciens locaux de l’Institut national de la protection intellectuelle, avant leur réfection, des familles étrangères. Les frères Zambeaux y ont posé leur caméra, s’attachant notamment à deux pré-ados d’une douzaine d’années, Djibi et Ange. Djibi vit avec sa mère immigrée du Sénégal ; Ange est seule avec son père. Grâce aux ateliers d’écriture et de chant qui leur sont proposés, Djibi et Ange créent un peu de beauté et d’espoir.

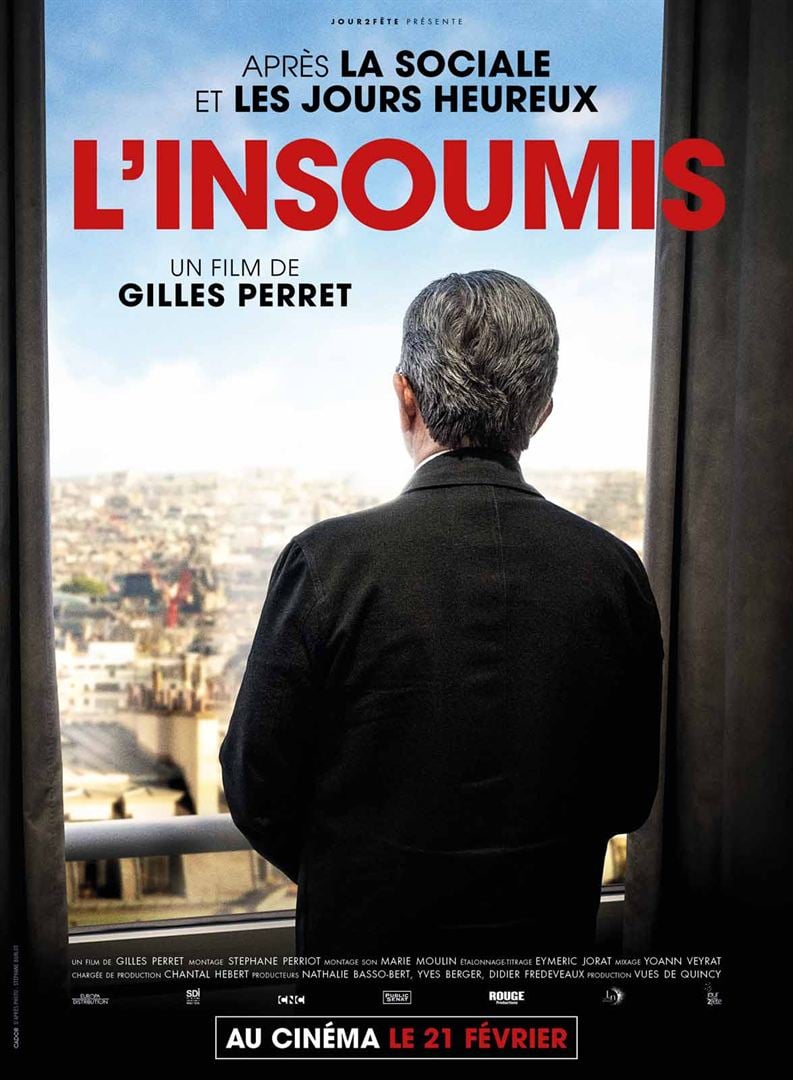

L’Archipel est un centre d’hébergement en plein Paris qui accueille, dans les anciens locaux de l’Institut national de la protection intellectuelle, avant leur réfection, des familles étrangères. Les frères Zambeaux y ont posé leur caméra, s’attachant notamment à deux pré-ados d’une douzaine d’années, Djibi et Ange. Djibi vit avec sa mère immigrée du Sénégal ; Ange est seule avec son père. Grâce aux ateliers d’écriture et de chant qui leur sont proposés, Djibi et Ange créent un peu de beauté et d’espoir. Gilles Perret, savoyard revendiqué, s’est fait une réputation de documentariste sérieux et engagé en traitant à bras le corps des sujets austères : l’histoire industrielle (De mémoire d’ouvriers, 2011), la mise en œuvre du programme du Conseil national de la Résistance (Les Jours heureux, 2012), la création de la Sécurité sociale (

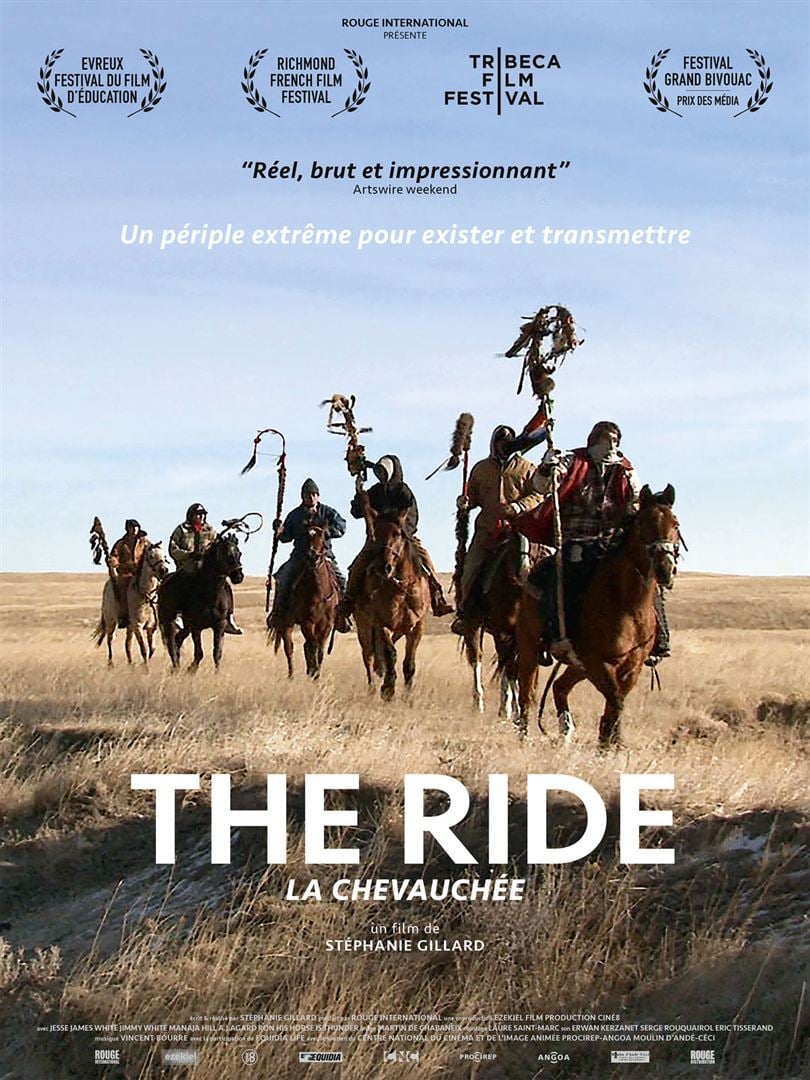

Gilles Perret, savoyard revendiqué, s’est fait une réputation de documentariste sérieux et engagé en traitant à bras le corps des sujets austères : l’histoire industrielle (De mémoire d’ouvriers, 2011), la mise en œuvre du programme du Conseil national de la Résistance (Les Jours heureux, 2012), la création de la Sécurité sociale ( En décembre 1890, trois cents Sioux lakota sont massacrés par le 7ème de cavalerie à Wounded Knee. Pour entretenir leur mémoire, leurs descendants entreprennent chaque année une chevauchée commémoratives de plusieurs de centaines de kilomètres à travers les plaines enneigées du Dakota. La documentariste Stéphanie Gillard les a suivis.

En décembre 1890, trois cents Sioux lakota sont massacrés par le 7ème de cavalerie à Wounded Knee. Pour entretenir leur mémoire, leurs descendants entreprennent chaque année une chevauchée commémoratives de plusieurs de centaines de kilomètres à travers les plaines enneigées du Dakota. La documentariste Stéphanie Gillard les a suivis. Reporter de guerre, traumatisé par la mort de son photographe en Syrie, Jacques Mayano (Vincent Lindon) est mystérieusement convoqué au Vatican. On lui propose d’y présider une commission d’enquête canonique. Une jeune novice (Galatea Bellugi), dans les Alpes françaises, prétend avoir vu apparaître la Vierge. Couvée par un prêtre en rupture de ban (Patrick d’Assumçao), cette jeune orpheline élevée en foyer qui vient de rejoindre un couvent de moniales avait seize ans à peine au moment des faits. Des pèlerins affluent en masse sur les lieux de l’apparition, inquiétant à la fois les autorités civiles et religieuses.

Reporter de guerre, traumatisé par la mort de son photographe en Syrie, Jacques Mayano (Vincent Lindon) est mystérieusement convoqué au Vatican. On lui propose d’y présider une commission d’enquête canonique. Une jeune novice (Galatea Bellugi), dans les Alpes françaises, prétend avoir vu apparaître la Vierge. Couvée par un prêtre en rupture de ban (Patrick d’Assumçao), cette jeune orpheline élevée en foyer qui vient de rejoindre un couvent de moniales avait seize ans à peine au moment des faits. Des pèlerins affluent en masse sur les lieux de l’apparition, inquiétant à la fois les autorités civiles et religieuses.