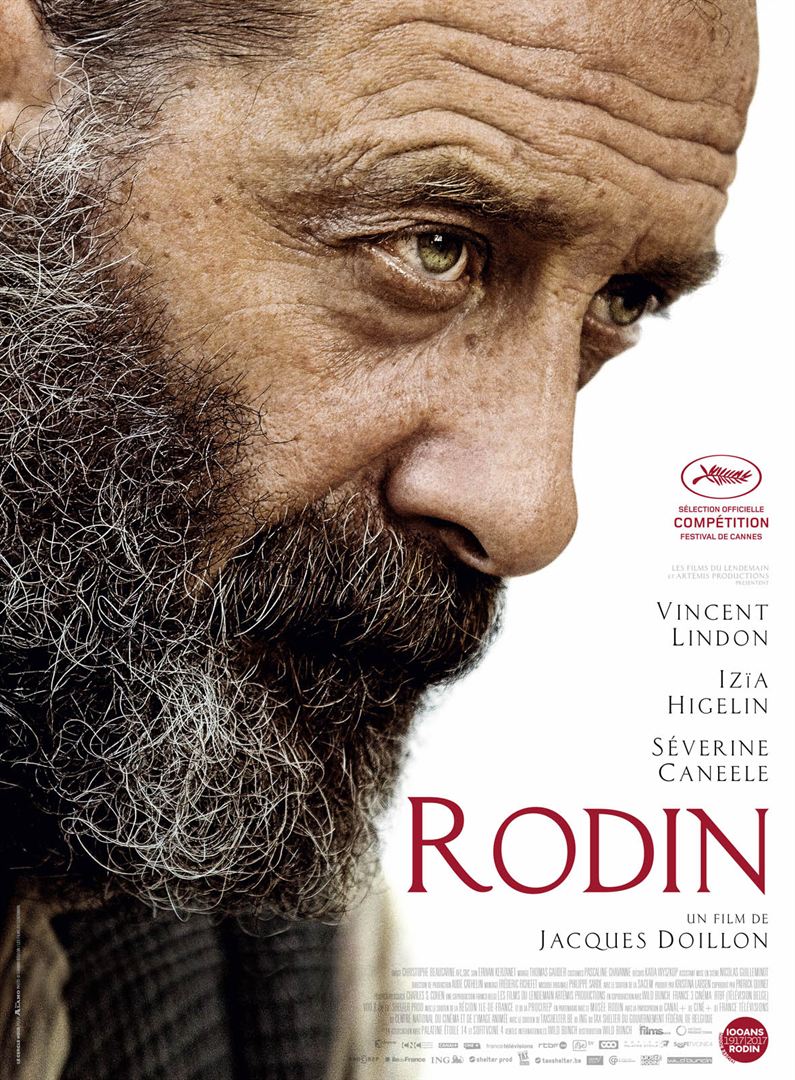

Vingt ans dans la vie de l’illustre sculpteur. De 1880 où l’État lui passe commande de La porte de l’Enfer – qu’il n’achèvera jamais – à l’achèvement du Monument à Balzac en 1900 qui fera scandale. Ces vingt ans, ce sont ceux aussi de la rencontre, de l’idylle puis de la rupture avec Camille Claudel, sa plus brillante élève.

Vingt ans dans la vie de l’illustre sculpteur. De 1880 où l’État lui passe commande de La porte de l’Enfer – qu’il n’achèvera jamais – à l’achèvement du Monument à Balzac en 1900 qui fera scandale. Ces vingt ans, ce sont ceux aussi de la rencontre, de l’idylle puis de la rupture avec Camille Claudel, sa plus brillante élève.

Les biopics ont décidément la côte. Pas une semaine sans qu’il en sorte un nouveau : Pablo Neruda, Dalida, Jackie Kennedy, Paula Modersohn-Becker, Django Reinhardt, Emily Dickinson, Lou-Andreas Salome, Winston Churchill … Où diable s’arrêtera cette veine biographique qui produit à la chaîne des œuvres auxquelles je ne trouve guère d’intérêt ?

L’autre défaut rédhibitoire Rodin est qu’il succède à Camille Claudel, l’un des films les plus iconiques des années 80, apogée de la carrière de la « reine » Adjani, couronné d’innombrables récompenses, entouré de l’aura de film-culte. Je n’ai pas revu Camille Claudel depuis sa sortie – au 14-juillet Odéon, dans une salle qui a été depuis longtemps rebaptisée ; mais j’en garde un souvenir indépassable. Peut-être ce souvenir est-il excessif. Peut-être Camille Claudel m’apparaîtrait-il aujourd’hui démodé. Mais c’est à l’aune de ce souvenir que j’ai vu Rodin. Et Rodin n’est pas de taille à se battre contre un souvenir.

Certes on comprend ce qui a attiré Jacques Doillon dans l’œuvre du maître. Il a voulu le filmer au travail, la main dans la glaise, obnubilé par une impossible quête de perfection. Vincent Lindon se glisse dans les habits trop larges de l’artiste enfiévré. Mais ce qu’il gagne en passion pour son art, il le perd en humanité. Le Rodin de Lindon n’est pas un être de sang, c’est une statue. Aucune étincelle ne jaillit entre Camille Claudel (Izia Higelin est pourtant excellente) et lui. On me rétorquera que tel était peut-être le dessein du réalisateur et scénariste. Mais alors, pourquoi avoir traité de cette dimension là de la vie du sculpteur ? pourquoi ne pas s’être contenté de le filmer sculptant ?

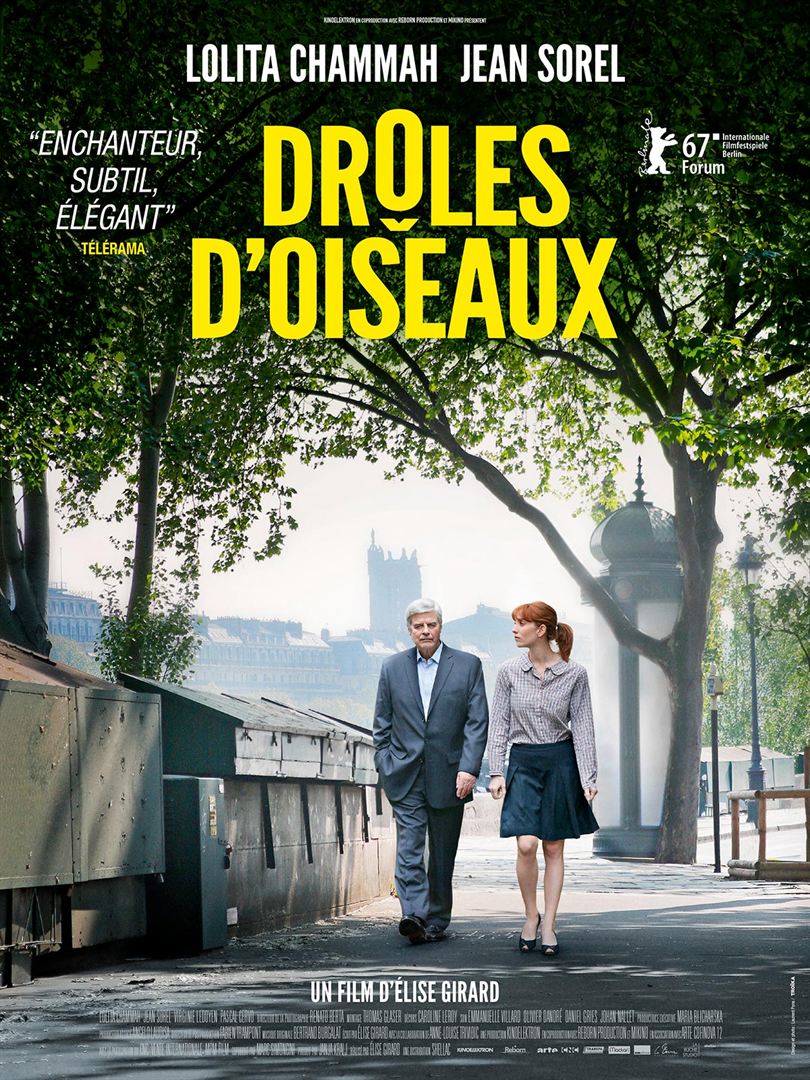

Viviane, dite Mavie (Lolita Chammah), a vingt ans et débarque à Paris. Elle s’installe sur le divan du salon d’une amie (Virginie Ledoyen) qui s’envoie bruyamment en l’air dans sa chambre avec son copain du moment. Pressée de déménager, Viviane répond à une annonce qui lui propose, en échange d’une chambre, quelques heures de travail dans une librairie. Elle y fait la connaissance de Georges (Jean Sorel), un libraire bougon dont elle se rapproche bientôt…

Viviane, dite Mavie (Lolita Chammah), a vingt ans et débarque à Paris. Elle s’installe sur le divan du salon d’une amie (Virginie Ledoyen) qui s’envoie bruyamment en l’air dans sa chambre avec son copain du moment. Pressée de déménager, Viviane répond à une annonce qui lui propose, en échange d’une chambre, quelques heures de travail dans une librairie. Elle y fait la connaissance de Georges (Jean Sorel), un libraire bougon dont elle se rapproche bientôt… Alice Racine (Noomi Rapace) travaille sous couverture pour la CIA à Londres. Elle reste traumatisée par un attentat terroriste commis quelques années plus tôt à Paris qu’elle n’a pas su déjouer. Elle y était alors en poste auprès de Eric Lasch (Michael Douglas). Elle n’a pas pour autant perdu la confiance de son directeur (John Malkovich) qui lui confie une mission délicate : infiltrer un réseau djihadiste pour déjouer une attaque terroriste imminente visant des ressortissants américains sur le sol britannique.

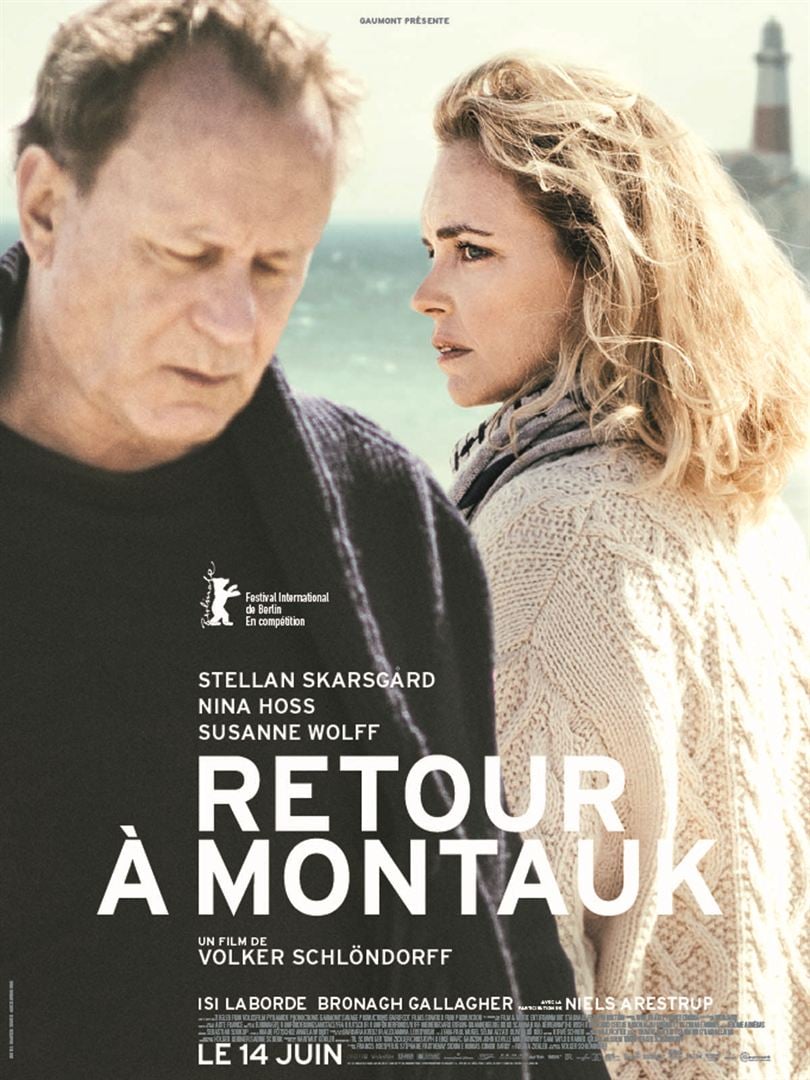

Alice Racine (Noomi Rapace) travaille sous couverture pour la CIA à Londres. Elle reste traumatisée par un attentat terroriste commis quelques années plus tôt à Paris qu’elle n’a pas su déjouer. Elle y était alors en poste auprès de Eric Lasch (Michael Douglas). Elle n’a pas pour autant perdu la confiance de son directeur (John Malkovich) qui lui confie une mission délicate : infiltrer un réseau djihadiste pour déjouer une attaque terroriste imminente visant des ressortissants américains sur le sol britannique. Max est un écrivain renommé. Il est marié à Clara, une femme plus jeune que lui qui l’aide dans son travail. Il est de passage à New York pour la sortie de son dernier roman. Il y évoque, sur un mode autobiographique, l’amour d’une femme disparue. Cette femme, c’est Rebecca, une Allemande qu’il a rencontrée et aimée à New York dix-sept ans plus tôt. Max veut à tout prix la revoir.

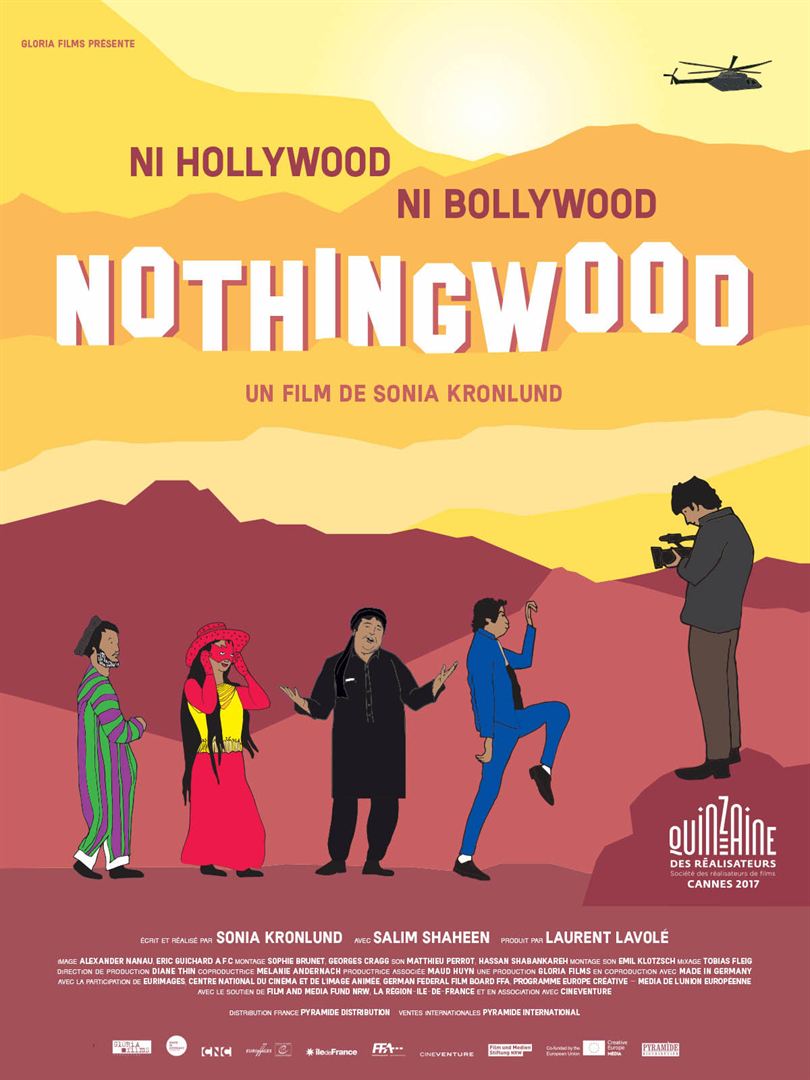

Max est un écrivain renommé. Il est marié à Clara, une femme plus jeune que lui qui l’aide dans son travail. Il est de passage à New York pour la sortie de son dernier roman. Il y évoque, sur un mode autobiographique, l’amour d’une femme disparue. Cette femme, c’est Rebecca, une Allemande qu’il a rencontrée et aimée à New York dix-sept ans plus tôt. Max veut à tout prix la revoir. Qui connaît le cinéma afghan ? Personne. Et pour cause : il n’y existe aucune industrie cinématographique. Ni Hollywood. Ni Bollywood. Rien. Rien … sauf Salim Shaheem, un auteur de série Z qui, avec trois bouts de ficelle filme à la chaîne des romances, des drames, des comédies musicales plus ou moins autobiographiques.

Qui connaît le cinéma afghan ? Personne. Et pour cause : il n’y existe aucune industrie cinématographique. Ni Hollywood. Ni Bollywood. Rien. Rien … sauf Salim Shaheem, un auteur de série Z qui, avec trois bouts de ficelle filme à la chaîne des romances, des drames, des comédies musicales plus ou moins autobiographiques. Roya est une actrice reconnue à Dacca. Depuis douze ans, elle joue au théâtre Nandini, l’héroïne de la pièce « Les Lauriers-roses rouges » du grand dramaturge bengali Rabindranath Tagore. Son mari, un riche homme d’affaires, la presse d’interrompre sa carrière pour avoir un enfant. Mais Roya veut approfondir son art et faire de Nandini une héroïne plus moderne, à mille lieux du classicisme engoncé dans lequel son metteur en scène l’oblige à jouer. Elle va s’inspirer de l’expérience de sa bonne, Moyna, qui après être tombée enceinte et avoir quitté le service de Roya, travaille dans des conditions misérables dans l’industrie textile.

Roya est une actrice reconnue à Dacca. Depuis douze ans, elle joue au théâtre Nandini, l’héroïne de la pièce « Les Lauriers-roses rouges » du grand dramaturge bengali Rabindranath Tagore. Son mari, un riche homme d’affaires, la presse d’interrompre sa carrière pour avoir un enfant. Mais Roya veut approfondir son art et faire de Nandini une héroïne plus moderne, à mille lieux du classicisme engoncé dans lequel son metteur en scène l’oblige à jouer. Elle va s’inspirer de l’expérience de sa bonne, Moyna, qui après être tombée enceinte et avoir quitté le service de Roya, travaille dans des conditions misérables dans l’industrie textile. Savez-vous ce qu’est un coxeur ? C’est la profession qu’exerce Ladji dans la capitale malienne. Debout sur le marchepied d’un minibus, il harangue les clients, encaisse le prix de leur trajet, guide le chauffeur en fonction des arrêts demandés.

Savez-vous ce qu’est un coxeur ? C’est la profession qu’exerce Ladji dans la capitale malienne. Debout sur le marchepied d’un minibus, il harangue les clients, encaisse le prix de leur trajet, guide le chauffeur en fonction des arrêts demandés. Boston 1978. Dans une usine désaffectée, des trafiquants d’armes ont rendez-vous avec des combattants de l’IRA. Mais rien ne se passe comme prévu. Et le rendez-vous tourne vite au jeu de massacre.

Boston 1978. Dans une usine désaffectée, des trafiquants d’armes ont rendez-vous avec des combattants de l’IRA. Mais rien ne se passe comme prévu. Et le rendez-vous tourne vite au jeu de massacre. À la veille de déclencher l’opération Overlord en Normandie, Churchill hésite. Responsable en 1915 du désastre de Gallipoli en Turquie, il ne veut pas une seconde fois être responsable d’une boucherie.

À la veille de déclencher l’opération Overlord en Normandie, Churchill hésite. Responsable en 1915 du désastre de Gallipoli en Turquie, il ne veut pas une seconde fois être responsable d’une boucherie. Wonder Woman est un infâme brouet décérébré dont je ne comprends pas le succès chez un public de plus de quatorze ans.

Wonder Woman est un infâme brouet décérébré dont je ne comprends pas le succès chez un public de plus de quatorze ans.