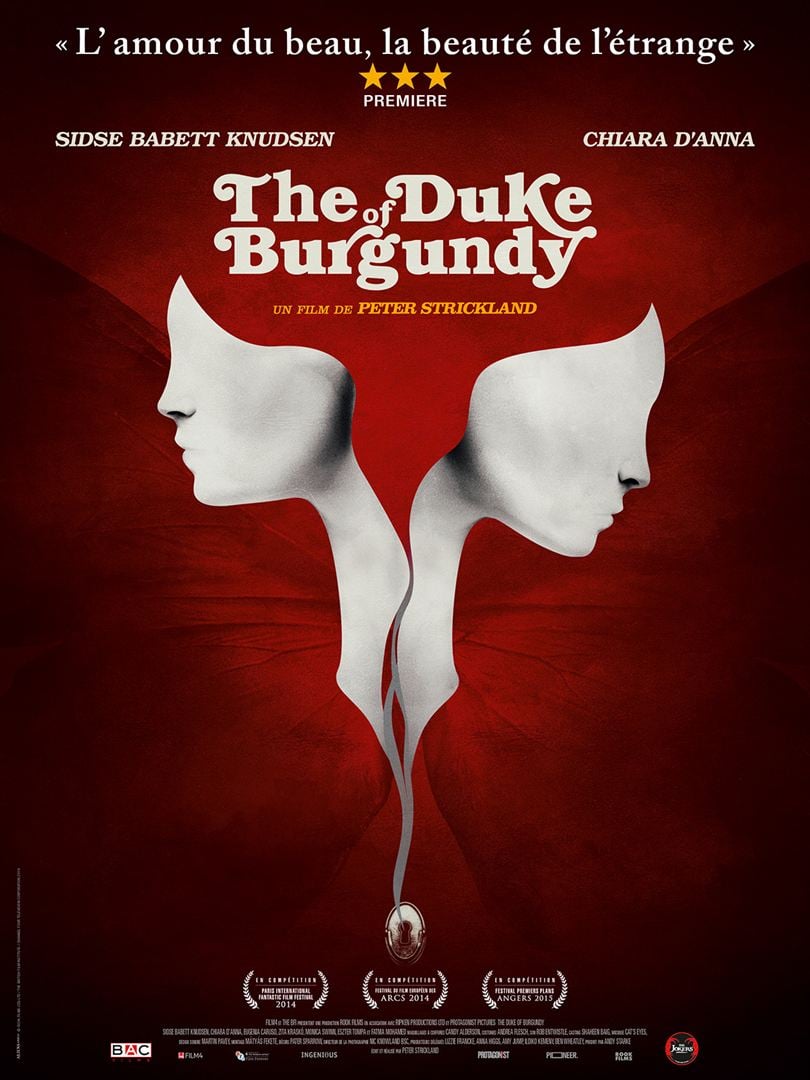

The Duke of Burgundy traite – comme son titre ne l’indique pas – de la relation sadomasochiste qui unit une lépidoptériste et sa jeune collaboratrice

The Duke of Burgundy traite – comme son titre ne l’indique pas – de la relation sadomasochiste qui unit une lépidoptériste et sa jeune collaboratrice

A première vue, on dirait du porno chic. Dans une grande demeure hors du temps, Cynthia, une maîtresse sévère et raffinée accueille Evelyn, une domestique timide et en retard, lui ordonne de laver son linge et la menace de la punir si elle le fait mal.

Mais à regarder de plus près, on s’éloigne des canons de Marc Dorcel – même si les deux actrices (Sidse Babett Knudsen, la Première ministre de Borgen en Domina sévère, et Chiara D’Anna en soumise plus manipulatrice qu’il n’y paraît) le sont.

Peter Strickland interroge le sado-masochisme, toujours menacé de sombrer dans le ridicule. Comment ne pas éclater de rire en entendant « I just… might tie you up

and use you as my chair for the afternoon. » ?! Mais comment ne pas aussi, dans le même temps, être troublé ?

Dans un mouvement très hégélien, la dominatrice est asservie par les pulsions de son esclave. Evelyn, la soumise, exige de sa maîtresse des scenarii toujours plus compliqués dont Cynthia, qui aspire à une relation plus spontanée, se lasse.

Le sadomasochisme est-il une impasse ou une issue de secours ? C’était la question posée par Lune de fiel de Brückner/Polanski. La fin du film donne, à sa façon, une réponse. Autrement plus intelligente que Cinquante nuances …

Sentiments ambigus devant l’avant-dernier Pixar encensé par une critique dithyrambique.

Sentiments ambigus devant l’avant-dernier Pixar encensé par une critique dithyrambique. Une femme à l’ouest un gamin en quête de mère = un sujet qu’on a vu dix fois.

Une femme à l’ouest un gamin en quête de mère = un sujet qu’on a vu dix fois. J’ai vu à l’été 2015 à sa sortie dans une salle déserte ce film en mal de spectateurs.

J’ai vu à l’été 2015 à sa sortie dans une salle déserte ce film en mal de spectateurs. Get Out nous est arrivé d’Amérique précédé d’une réputation élogieuse. Film à petit budget, carton au box office, Get Out a battu des recors de rentabilité.

Get Out nous est arrivé d’Amérique précédé d’une réputation élogieuse. Film à petit budget, carton au box office, Get Out a battu des recors de rentabilité. Un beau matin, Pierre quitte Paul. Pourquoi ? pour quoi ? Il prend la route à bord de son Alfa Roméo avec pour seul guide une application Internet qui lui permet de faire des rencontres d’un soir. Utilisant la même application, son amant part à sa recherche.

Un beau matin, Pierre quitte Paul. Pourquoi ? pour quoi ? Il prend la route à bord de son Alfa Roméo avec pour seul guide une application Internet qui lui permet de faire des rencontres d’un soir. Utilisant la même application, son amant part à sa recherche. Edward Yang est décédé en 2007. Avec Hou Hsiao-Hsien et Tsai min-Lang, il avait incarné la Nouvelle vague du cinéma taïwanais. Son œuvre reste méconnu, mis à part Yi Yi, son dernier film. Taipei Story, son deuxième film, daté de 1985, était resté inédit en France jusqu’à sa sortie sur nos écrans le mois dernier.

Edward Yang est décédé en 2007. Avec Hou Hsiao-Hsien et Tsai min-Lang, il avait incarné la Nouvelle vague du cinéma taïwanais. Son œuvre reste méconnu, mis à part Yi Yi, son dernier film. Taipei Story, son deuxième film, daté de 1985, était resté inédit en France jusqu’à sa sortie sur nos écrans le mois dernier. Dans une petite ville du nord-est de la Roumanie, Victor Purice exploite le cinéma Dacia. Avec deux employées, il essaie contre vents et marées de remplir sa salle.

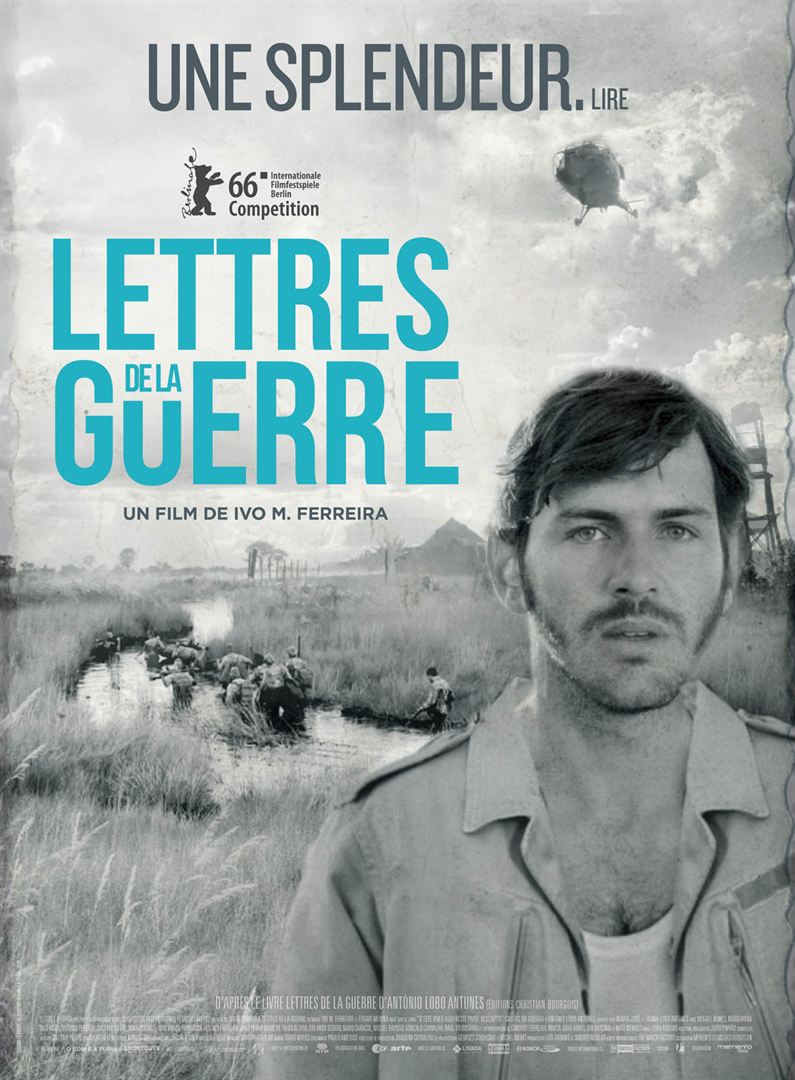

Dans une petite ville du nord-est de la Roumanie, Victor Purice exploite le cinéma Dacia. Avec deux employées, il essaie contre vents et marées de remplir sa salle. L’écrivain Antonio Lobo Antunes a été enrôlé en Angola en 1971, durant la dernière guerre de décolonisation livrée par le Portugal salazariste. À cette occasion, il a écrit chaque jour à sa femme des lettres qui viennent d’être publiées en recueil.

L’écrivain Antonio Lobo Antunes a été enrôlé en Angola en 1971, durant la dernière guerre de décolonisation livrée par le Portugal salazariste. À cette occasion, il a écrit chaque jour à sa femme des lettres qui viennent d’être publiées en recueil. La belle occasion a la simplicité d’un conte.

La belle occasion a la simplicité d’un conte.