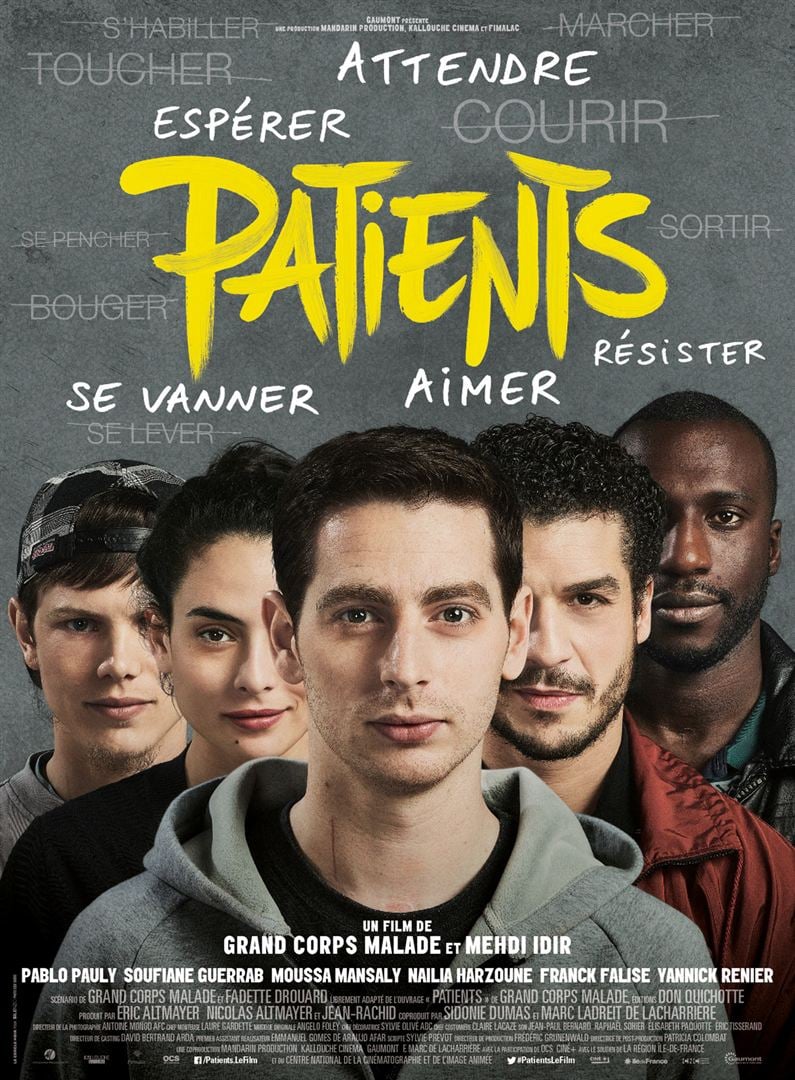

Benjamin, la vingtaine, plonge dans une piscine à moitié vide et s’y brise les cervicales. « Tétraplégique incomplet », il est placé en centre de rééducation.

Benjamin, la vingtaine, plonge dans une piscine à moitié vide et s’y brise les cervicales. « Tétraplégique incomplet », il est placé en centre de rééducation.

Le système de soins français est en train de devenir une star de cinéma. Après La Maladie de Sachs en 1999, Le Scaphandre et le papillon en 2007, l’excellent Hippocrate en 2014, Médecin de campagne, Réparer les vivants et La Fille de Brest ont l’an passé eu la médecine comme sujet principal.

A la différence de ces films, Patients s’intéresse aux malades plus qu’aux soignants. Ceux-ci ont bien sûr leur place parmi les rôles secondaires : un médecin chef autoritaire, un kinésithérapeute compréhensif, une infirmière maladroite et un aide soignant insupportable à force de bonne humeur matinale et bruyante (« Alors, Benjamin, il a bien dormi ? il veut que je lui allume la télé ? il prendra du café ou du chocolat ce matin ? »). Mais Ben et sa bande d’amis sont, comme l’annonce l’affiche, les personnages principaux du film.

Farid est en fauteuil depuis l’enfance, Steeve n’accepte pas son état, Toussaint désespère de son manque de progrès, Samia cache les causes de l’accident qui l’ont clouée dans un fauteuil. Autour de Ben se constitue une petite communauté d’amis qui ne se sont pas choisis mais qui traversent ensemble les mêmes épreuves. Leur objectif n’est pas tant de guérir ; car certains savent qu’ils ne le pourront pas. Leur souci principal est de « niquer des heures », de passer un temps qui, comme en prison, s’étend sans sens. Patients, on l’avait compris, est un titre à double entrée.

Ce film est l’adaptation du roman éponyme de Grand corps malade. De son vrai nom Fabien Marsaud, le slammeur français y relatait son séjour en centre de rééducation. Une chronique à hauteur de fauteuil roulant. Sans sentimentalisme ni apitoiement. Avec l’humour comme seule arme pour déminer les situations les plus embarrassantes et les plus déprimantes. Car on se vanne beaucoup, avec un mélange de tendresse et de cruauté, comme dans La Haine, L’Esquive ou Divines.

Patients séduit par son refus du sensationnalisme. Ben est un jeune homme chanceux dans son malheur. Des parents aimants se relaient à son chevet. Ses amis ne l’oublient pas. Sa situation médicale est bien meilleure que celle de ses congénères : il fait de rapides progrès et peut espérer marcher à nouveau. Surtout, il bénéficie d’un accompagnement médical qui frappe par son luxe : séances de rééducation en gymnase, en piscine, personnel médical attentif, lieux de vie spacieux et accueillants…

La romance qui se noue entre Ben et Samia et la façon surprenante dont elle évolue témoignent de l’intelligence et de la sensibilité de ce film qui réussit à émouvoir avec le sourire.

En 2029, les mutants ont quasiment tous été exterminés. Logan (Hugh Jackman) survit misérablement comme chauffeur de limousine, rongé par l’alcool et la maladie. Avec l’aide de Caliban, il cache le professeur Xavier (Patrick Stewart), de l’autre côté de la frontière mexicaine. Mais une infirmière le retrouve et lui confie une enfant dotée de superpouvoirs semblables au sien que les scientifiques de Alkali Transigen veulent à tout prix kidnapper.

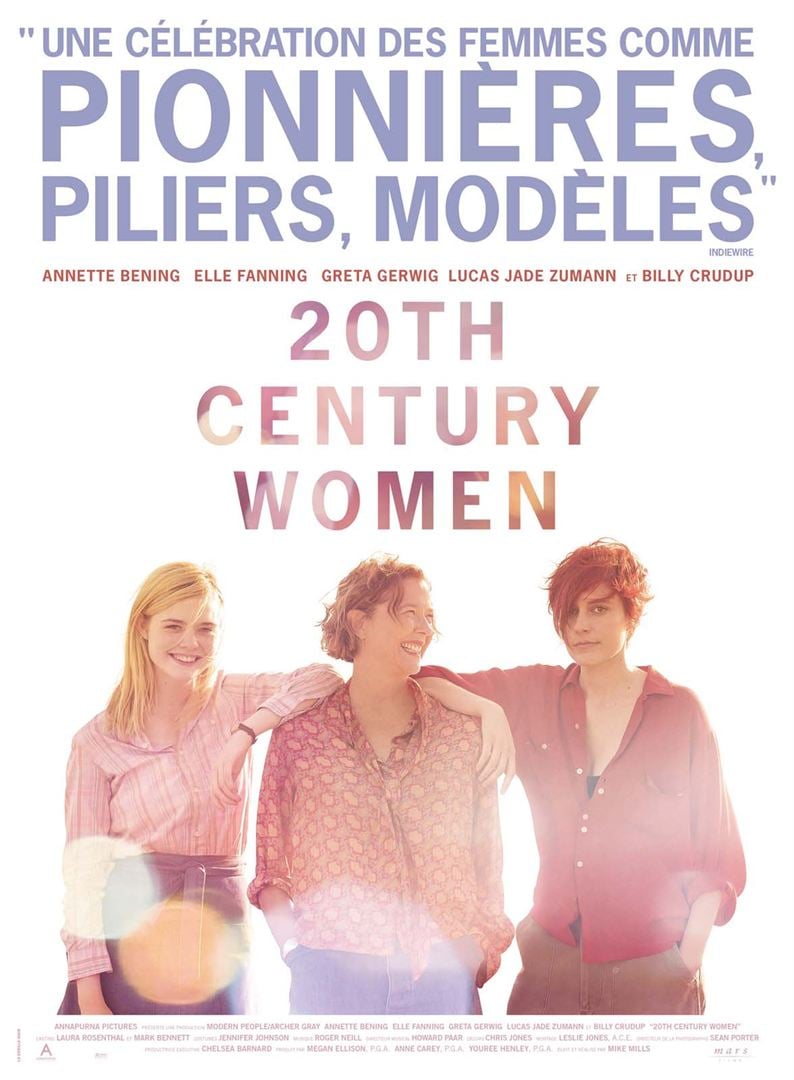

En 2029, les mutants ont quasiment tous été exterminés. Logan (Hugh Jackman) survit misérablement comme chauffeur de limousine, rongé par l’alcool et la maladie. Avec l’aide de Caliban, il cache le professeur Xavier (Patrick Stewart), de l’autre côté de la frontière mexicaine. Mais une infirmière le retrouve et lui confie une enfant dotée de superpouvoirs semblables au sien que les scientifiques de Alkali Transigen veulent à tout prix kidnapper. En 1979, à Santa Barbara en Californie, Dorothea (Annette Bening), la cinquantaine, élève seule son fils Jamie. Elle loue dans sa grande maison deux chambres, l’une à Abbie (Greta Gerwig), une photographe punk, l’autre à William (Billy Crudup), un bricoleur-né. Une jeune voisine, Julie (Elle Fanning), s’est quasiment installée à demeure.

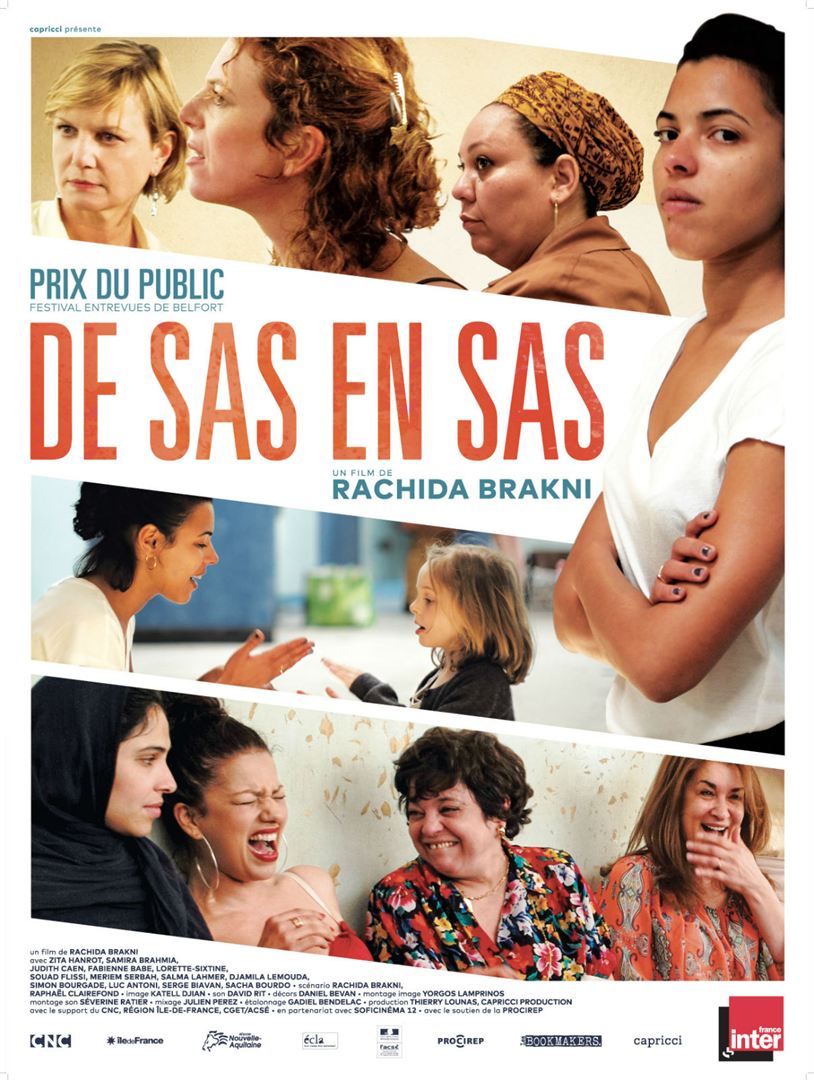

En 1979, à Santa Barbara en Californie, Dorothea (Annette Bening), la cinquantaine, élève seule son fils Jamie. Elle loue dans sa grande maison deux chambres, l’une à Abbie (Greta Gerwig), une photographe punk, l’autre à William (Billy Crudup), un bricoleur-né. Une jeune voisine, Julie (Elle Fanning), s’est quasiment installée à demeure. Fatma, sa fille Nora, Judith, Marlène, Houria, Sonia, sont des mères, des sœurs, des épouses de détenus, qui viennent leur rendre visite un jour de canicule.

Fatma, sa fille Nora, Judith, Marlène, Houria, Sonia, sont des mères, des sœurs, des épouses de détenus, qui viennent leur rendre visite un jour de canicule.

Trois adolescentes sont kidnappées et séquestrées. Leur gardien est affecté de graves troubles de la personnalité.

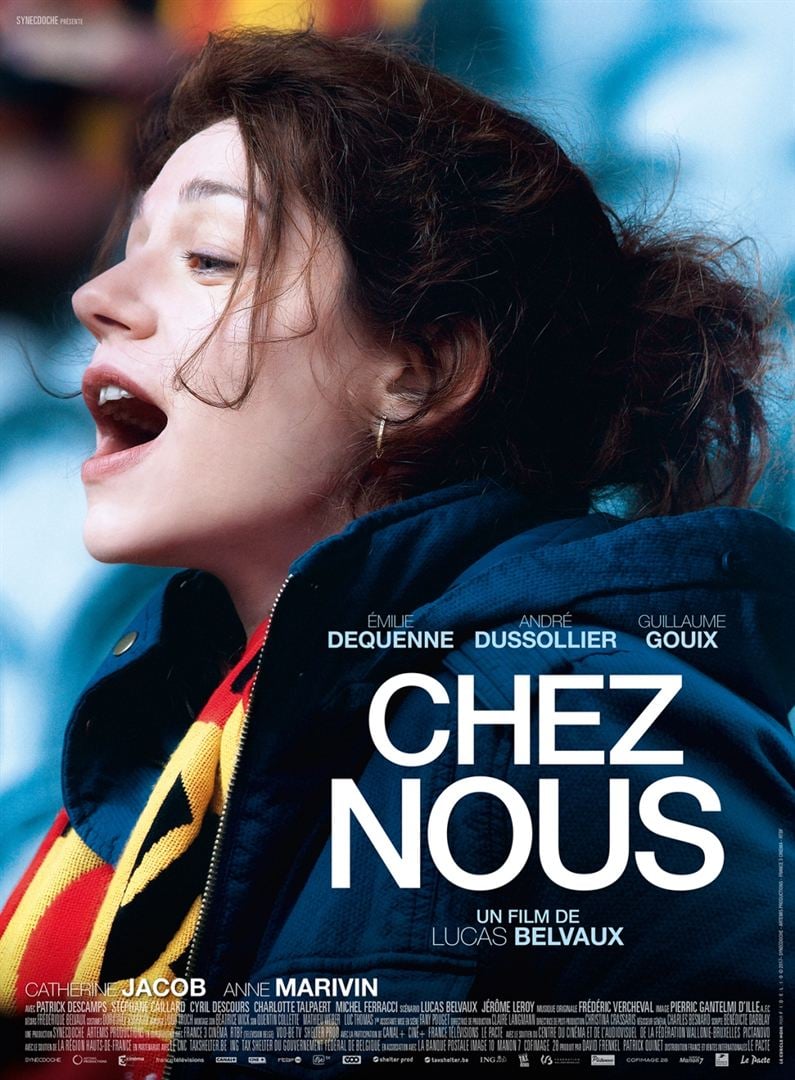

Trois adolescentes sont kidnappées et séquestrées. Leur gardien est affecté de graves troubles de la personnalité. Dans le Pas-de-Calais, au pied des terrils, Pauline (Emilie Dequenne) déploie une infatigable énergie pour exercer la profession d’infirmière à domicile, élever seule ses deux enfants et s’occuper d’un père malade et ancien communiste. Sa popularité auprès des petites gens conduit le docteur Berthier (André Dussolier), un cadre du Bloc, à lui proposer de prendre la tête de liste aux prochaines élections municipales.

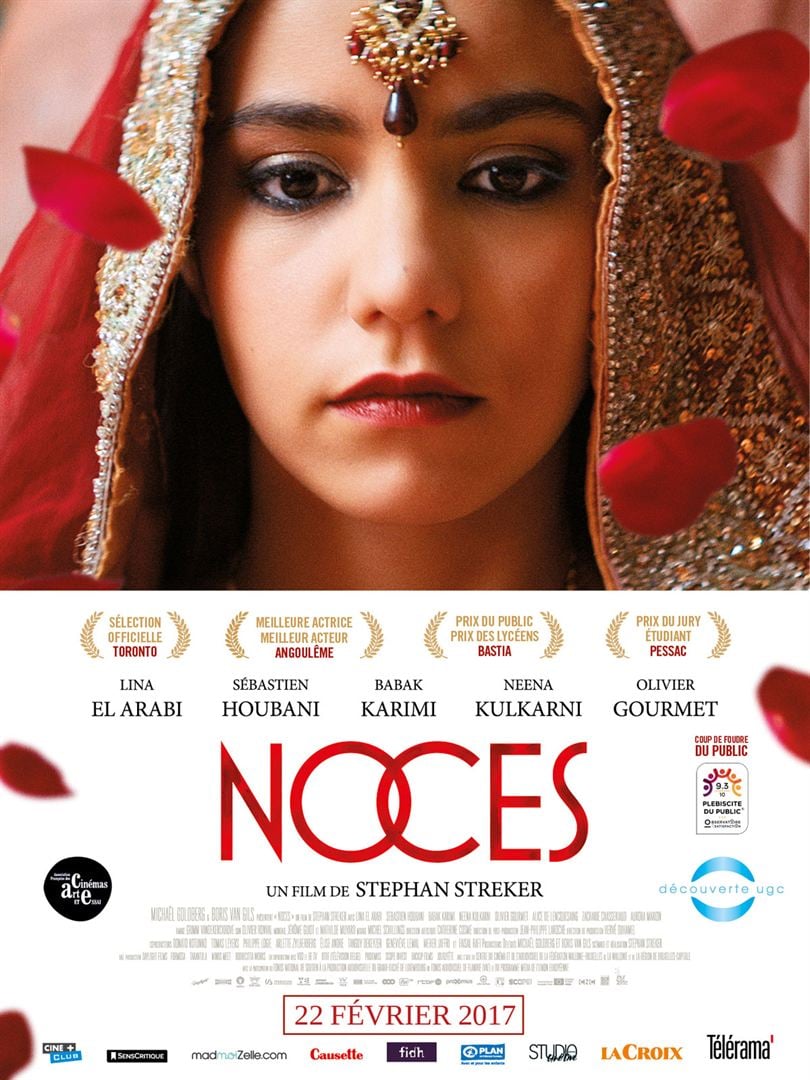

Dans le Pas-de-Calais, au pied des terrils, Pauline (Emilie Dequenne) déploie une infatigable énergie pour exercer la profession d’infirmière à domicile, élever seule ses deux enfants et s’occuper d’un père malade et ancien communiste. Sa popularité auprès des petites gens conduit le docteur Berthier (André Dussolier), un cadre du Bloc, à lui proposer de prendre la tête de liste aux prochaines élections municipales. Zahira a dix-huit ans. Elle vit en Belgique avec son père, sa mère, son frère aîné et sa sœur cadette encore adolescente. À cheval entre deux cultures, elle est à l’aise dans l’une comme dans l’autre : elle fait ses cinq prières chez elle et n’est pas la dernière à s’amuser et à sortir avec ses amis du lycée.

Zahira a dix-huit ans. Elle vit en Belgique avec son père, sa mère, son frère aîné et sa sœur cadette encore adolescente. À cheval entre deux cultures, elle est à l’aise dans l’une comme dans l’autre : elle fait ses cinq prières chez elle et n’est pas la dernière à s’amuser et à sortir avec ses amis du lycée. Saroo, cinq ans, se perd dans un train qui l’emmène à des milliers de kilomètres de chez lui. Il se retrouve à Calcutta sans famille. Recueilli dans un orphelinat, il est adopté par une famille australienne. Vingt ans plus tard, il plonge dans ses souvenirs pour retrouver ses origines.

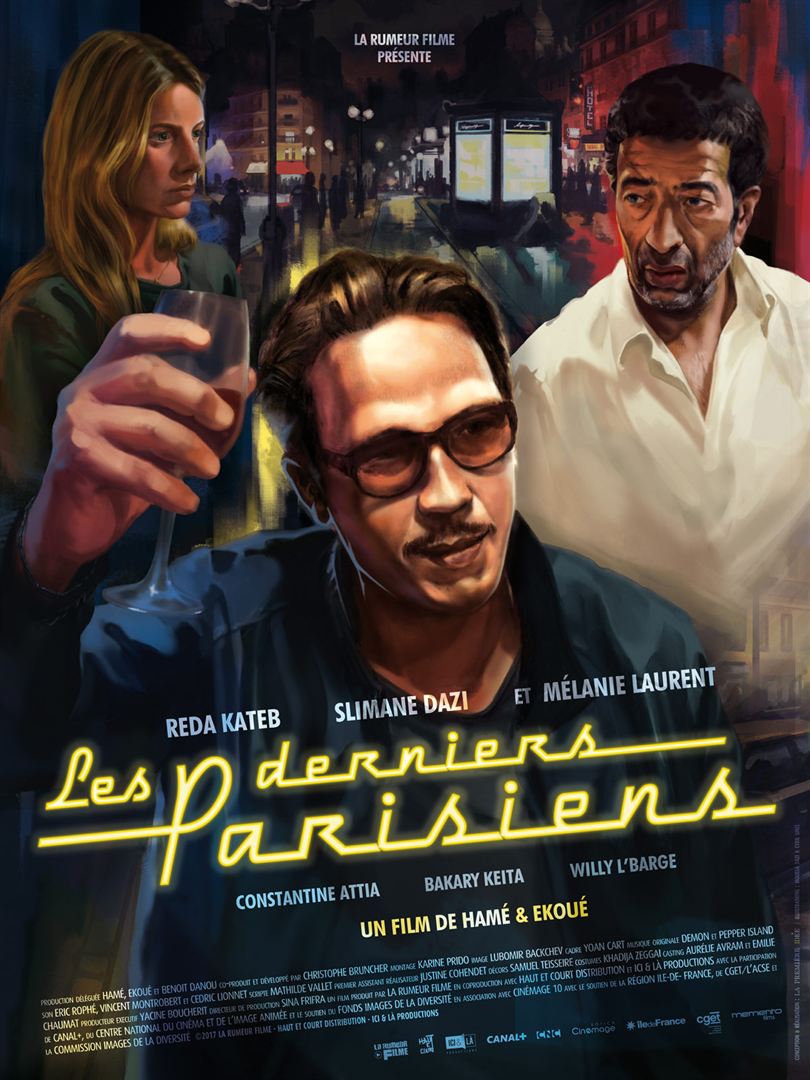

Saroo, cinq ans, se perd dans un train qui l’emmène à des milliers de kilomètres de chez lui. Il se retrouve à Calcutta sans famille. Recueilli dans un orphelinat, il est adopté par une famille australienne. Vingt ans plus tard, il plonge dans ses souvenirs pour retrouver ses origines. Nas (Reda Kateb) vient de sortir de prison. Son frère aîné, Arezki (Slimane Dazi), gère un bar à Pigalle. Nas aimerait lui donner une autre dimension et en faire un haut lieu de la nuit.

Nas (Reda Kateb) vient de sortir de prison. Son frère aîné, Arezki (Slimane Dazi), gère un bar à Pigalle. Nas aimerait lui donner une autre dimension et en faire un haut lieu de la nuit.