Toute l’action de Presence se déroule dans une spacieuse maison géorgienne à deux étages d’une banlieue huppée. Elle est filmée en caméra subjective à travers les yeux de l’occupant des lieux : un fantôme, un esprit. Il voit s’installer une famille typiquement américaine. La mère (Lucy Liu passée à la postérité il y a un quart de siècle grâce à ses rôles dans Charlie et ses drôles de dames et Kill Bill) porte la culotte, l’oreille rivée à son portable, embarquée dans des magouilles pas claires dont le père (Chris Sullivan) s’inquiète légitimement. Le fils aîné espère entrer dans une bonne université grâce à ses résultats en sport. La cadette, Chloé, se remet difficilement du brusque décès de sa meilleure amie. Elle seule sent confusément la présence d’un esprit dans les murs.

Toute l’action de Presence se déroule dans une spacieuse maison géorgienne à deux étages d’une banlieue huppée. Elle est filmée en caméra subjective à travers les yeux de l’occupant des lieux : un fantôme, un esprit. Il voit s’installer une famille typiquement américaine. La mère (Lucy Liu passée à la postérité il y a un quart de siècle grâce à ses rôles dans Charlie et ses drôles de dames et Kill Bill) porte la culotte, l’oreille rivée à son portable, embarquée dans des magouilles pas claires dont le père (Chris Sullivan) s’inquiète légitimement. Le fils aîné espère entrer dans une bonne université grâce à ses résultats en sport. La cadette, Chloé, se remet difficilement du brusque décès de sa meilleure amie. Elle seule sent confusément la présence d’un esprit dans les murs.

Steven Soderbergh est décidément un réalisateur hors pair. Il décroche à vingt-six ans à peine la Palme d’or avec son premier film, Sexe, Mensonges et Vidéo. Il devient avec Quentin Tarantino le fer de lance du cinéma américain. Pendant toute sa carrière, il alterne des films grand public (Erin Brockovich, Traffic, Ocean’s Eleven, Solaris…) et des oeuvres plus confidentielles à la limite de l’expérimentation. Il s’est même payé le luxe d’annoncer sa retraite… avant de revenir sur sa décision.

Ce touche-à-tout de génie a fait son miel d’un scénario écrit par David Koepp (le scénariste des Jurassic Park, des Indiana Jones, des Mission impossible…). On imagine volontiers ce qui l’a attiré dans ce récit raconté par les yeux d’un spectre, dans un espace clos dont il ne peut s’échapper. S’attribuant les fonctions de chef opérateur, Soderbergh a lui-même tenu la caméra pendant tout le film, s’amusant à tourner des plans-séquences décoiffants qui courent d’un étage à l’autre.

Le résultat n’est toutefois qu’à moitié convaincant. Presence tient tout entier dans la promesse sur laquelle il est construit : le tour de force d’une histoire filmée du point de vue d’un fantôme. La forme l’emporte sur le fond qui se révèle tout compte fait assez décevant. Les états d’âme de Chloé et la liaison toxique qu’elle entretient avec Ryan, un camarade de lycée de son frère, ne sont pas très intéressants. Quant à l’épilogue, il a pour seule qualité mais aussi pour énorme défaut, de donner la clé de l’énigme sur laquelle tout le film était construit : Presence aurait eu peut-être plus de sel si l’identité de son principal protagoniste nous était restée cachée.

Les films sur la Seconde Guerre mondiale sont légion ; mais rares sont ceux qui choisissent de se focaliser sur les chefs nazis. La Chute (2004), sur les derniers jours d’Hitler dans le bunker de Berlin, fait exception ; l’interprétation de Bruno Ganz a durablement marqué les esprits.

Les films sur la Seconde Guerre mondiale sont légion ; mais rares sont ceux qui choisissent de se focaliser sur les chefs nazis. La Chute (2004), sur les derniers jours d’Hitler dans le bunker de Berlin, fait exception ; l’interprétation de Bruno Ganz a durablement marqué les esprits. Nour (Ayoub Gretaa) a quitté le Maroc pour la France au début des années 90. Sans papiers, il vit avec une bande d’amis de petits trafics sous la menace permanente d’une reconduite. Il fait la connaissance de Serge (Grégoire Colin), un commissaire de police, qui, au mépris de toutes les règles, le prend sous sa protection. Nour devient l’intime du commissaire et de sa femme, Noémie (Anna Mouglalis).

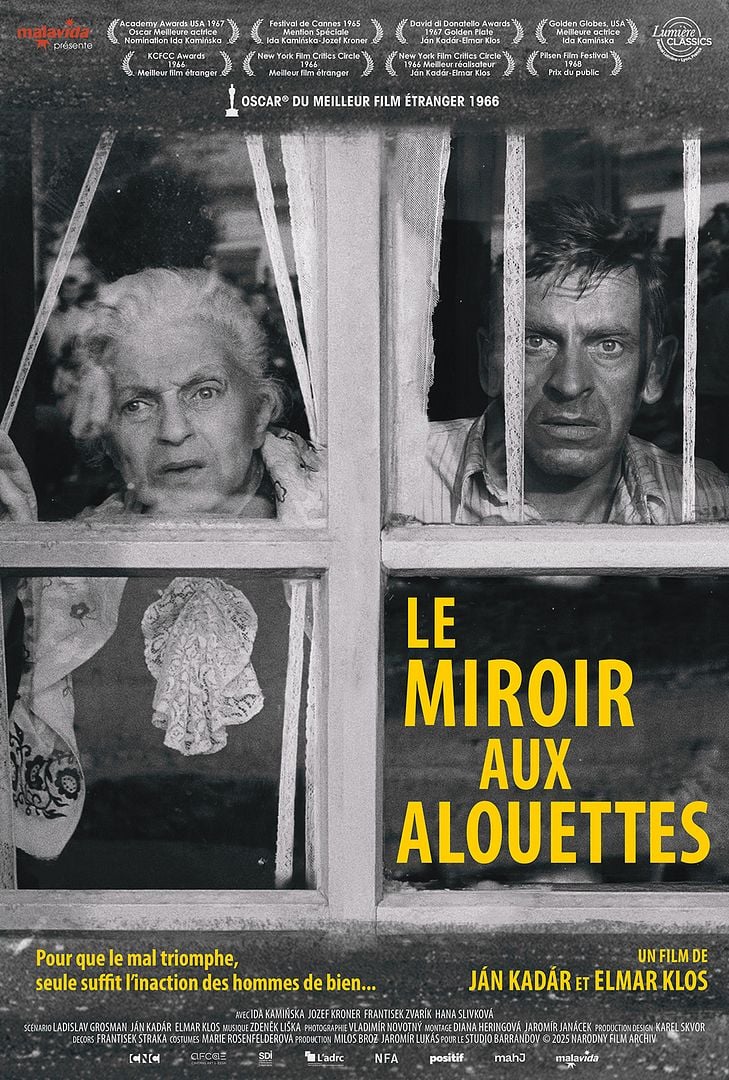

Nour (Ayoub Gretaa) a quitté le Maroc pour la France au début des années 90. Sans papiers, il vit avec une bande d’amis de petits trafics sous la menace permanente d’une reconduite. Il fait la connaissance de Serge (Grégoire Colin), un commissaire de police, qui, au mépris de toutes les règles, le prend sous sa protection. Nour devient l’intime du commissaire et de sa femme, Noémie (Anna Mouglalis). En 1942, dans la Slovaquie occupée, Tono, un honnête menuisier, accepte sous la pression de sa femme qui le pousse à s’élever, le mandat que lui confie son beau-frère, chef de la milice locale : en vertu des nouvelles lois d’aryanisation, il prend en gérance la mercerie d’une vieille Juive, Mme Lautmannova. mais la vieille femme, sourde et à moitié sénile, se trompe sur les intentions de Tono. Elle le prend pour son apprenti et le traite comme tel. Tono renonce à rétablir la vérité. Commence entre la mercière et le menuisier une relation qui se fracassera sur l’ordre de déportation de tous les Juifs du village.

En 1942, dans la Slovaquie occupée, Tono, un honnête menuisier, accepte sous la pression de sa femme qui le pousse à s’élever, le mandat que lui confie son beau-frère, chef de la milice locale : en vertu des nouvelles lois d’aryanisation, il prend en gérance la mercerie d’une vieille Juive, Mme Lautmannova. mais la vieille femme, sourde et à moitié sénile, se trompe sur les intentions de Tono. Elle le prend pour son apprenti et le traite comme tel. Tono renonce à rétablir la vérité. Commence entre la mercière et le menuisier une relation qui se fracassera sur l’ordre de déportation de tous les Juifs du village. Mahin vit à Téhéran. Veuve depuis de longues années, séparée de ses enfants partis vivre à l’étranger, elle ne supporte plus la solitude de son grand appartement en rez-de-jardin. Un beau jour, elle fait la connaissance de Faramarz, un ancien militaire devenu chauffeur de taxi. Entre les deux septuagénaires esseulés, le courant passe immédiatement.

Mahin vit à Téhéran. Veuve depuis de longues années, séparée de ses enfants partis vivre à l’étranger, elle ne supporte plus la solitude de son grand appartement en rez-de-jardin. Un beau jour, elle fait la connaissance de Faramarz, un ancien militaire devenu chauffeur de taxi. Entre les deux septuagénaires esseulés, le courant passe immédiatement. Inquiet d’une tache qu’un premier IRM a révélée, le célèbre essayiste Fabrice Toussaint (Denis Podalydès) en passe un deuxième dans un grand hôpital parisien. Il y croise le professeur Augustin Masset qui lui fait visiter le service de soins palliatifs qu’il dirige. Il lui raconte les patients qui y ont défilé. Entre l’homme de lettres et le médecin pétri d’humanisme, une amitié se noue.

Inquiet d’une tache qu’un premier IRM a révélée, le célèbre essayiste Fabrice Toussaint (Denis Podalydès) en passe un deuxième dans un grand hôpital parisien. Il y croise le professeur Augustin Masset qui lui fait visiter le service de soins palliatifs qu’il dirige. Il lui raconte les patients qui y ont défilé. Entre l’homme de lettres et le médecin pétri d’humanisme, une amitié se noue. L’architecte László Tóth (Adrien Brody), formé au Bauhaus, fuit l’Allemagne où il fut interné pendant la Seconde Guerre mondiale pour les Etats-Unis. Il est accueilli à Philadelphie par son cousin, Attila, et par sa femme avant de se brouiller avec eux. La riche famille des Van Burren le prend sous sa coupe après qu’il a rénové leur bibliothèque et lui confie la responsabilité d’un projet titanesque.

L’architecte László Tóth (Adrien Brody), formé au Bauhaus, fuit l’Allemagne où il fut interné pendant la Seconde Guerre mondiale pour les Etats-Unis. Il est accueilli à Philadelphie par son cousin, Attila, et par sa femme avant de se brouiller avec eux. La riche famille des Van Burren le prend sous sa coupe après qu’il a rénové leur bibliothèque et lui confie la responsabilité d’un projet titanesque. Le 5 septembre 1972, à Munich, un commando palestinien a pénétré dans le village olympique et y a pris en otage des athlètes israéliens. L’événement a marqué les esprits. Il a endeuillé les Jeux olympiques. Il a visé des Juifs alors que l’organisation des Jeux à Munich visait à effacer le souvenir sinistre des Jeux de 1936 à Berlin. Cette action retentissante a vulgarisé un mode d’action qui hélas est devenu de plus en plus fréquent dans les années suivantes : le terrorisme.

Le 5 septembre 1972, à Munich, un commando palestinien a pénétré dans le village olympique et y a pris en otage des athlètes israéliens. L’événement a marqué les esprits. Il a endeuillé les Jeux olympiques. Il a visé des Juifs alors que l’organisation des Jeux à Munich visait à effacer le souvenir sinistre des Jeux de 1936 à Berlin. Cette action retentissante a vulgarisé un mode d’action qui hélas est devenu de plus en plus fréquent dans les années suivantes : le terrorisme.

Obstétricienne dans un petit hôpital au fin fond de la Géorgie, Nina voit sa responsabilité mise en cause après le décès d’un nouveau-né. Une enquête administrative est confiée à l’un de ses collègues qui se révèle avoir été son amant. Parallèlement, Nina se déplace dans les campagnes et y pratique des avortements clandestins lorsque les délais légaux de l’IVG sont dépassés.

Obstétricienne dans un petit hôpital au fin fond de la Géorgie, Nina voit sa responsabilité mise en cause après le décès d’un nouveau-né. Une enquête administrative est confiée à l’un de ses collègues qui se révèle avoir été son amant. Parallèlement, Nina se déplace dans les campagnes et y pratique des avortements clandestins lorsque les délais légaux de l’IVG sont dépassés.