Eva vit seule à Bruxelles. Elle fuit sa sœur qui s’inquiète de son état et repousse les avances du photographe auprès duquel elle travaille. Elle décide de retourner dans son village natal où se tient une célébration. Dans le coffre de sa voiture, elle embarque un bloc de glace.

Eva vit seule à Bruxelles. Elle fuit sa sœur qui s’inquiète de son état et repousse les avances du photographe auprès duquel elle travaille. Elle décide de retourner dans son village natal où se tient une célébration. Dans le coffre de sa voiture, elle embarque un bloc de glace.

Débâcle est le premier film de Veerle Baetens, une actrice belge devenue célèbre grâce à son rôle dans Alabama Monroe (2013). Elle passe derrière la caméra pour adapter le livre à succès de Lize Spit sorti en 2011. Débâcle vient de recevoir le prix du meilleur film flamand à la dernière cérémonie des Magritte.

Débâcle joue sur deux temporalités : d’une part le retour au pays natal d’Eva adulte, d’autre part les souvenirs qui reviennent par bribes de son adolescence, l’époque où elle formait avec Tim et Laurens un trio indissoluble. En évoquant la mort accidentelle du frère aîné de Tim, l’intrigue nous entraîne sur une fausse piste. On imagine un temps que les circonstances de cette mort tragique constitueront la clé du film. Mais il n’en est rien. L’histoire de ces adolescents prend une autre bifurcation, dans laquelle une énigme racontée par Eva jouera un rôle crucial.

Tout bien considéré, le sujet de Débâcle se résume à pas grand-chose. C’est peut-être la faiblesse principale du film. Mais le talent des scénaristes et de la réalisatrice est de faire lentement monter la pression. Tout l’intérêt de Débâcle résidant dans ce lent dévoilement, la critique est condamnée à se taire. Tout au plus peut-elle dire qu’il y est question de l’amitié qui unit des enfants aussi bien que de la violence qu’ils sont capables de s’infliger et des traces indélébiles que ces traumatismes laissent.

La fin de Débâcle est glaçante. Mais j’en ai déjà trop dit.

Elyas (Roschdy Zem) était chuteur opérationnel dans les forces spéciales. Revenu à la vie civile après une mission éprouvante en Afghanistan, il n’a pas récupéré des traumatismes qu’il y a subis et souffre désormais d’une sévère paranoïa. Un ancien compagnon d’armes (Dimitri Storoge) lui propose un contrat a priori sans risques : servir de garde du corps à un riche prince moyen-oriental, accompagné de sa femme et de sa fille. Mais cette mission va se révéler plus périlleuse que prévu.

Elyas (Roschdy Zem) était chuteur opérationnel dans les forces spéciales. Revenu à la vie civile après une mission éprouvante en Afghanistan, il n’a pas récupéré des traumatismes qu’il y a subis et souffre désormais d’une sévère paranoïa. Un ancien compagnon d’armes (Dimitri Storoge) lui propose un contrat a priori sans risques : servir de garde du corps à un riche prince moyen-oriental, accompagné de sa femme et de sa fille. Mais cette mission va se révéler plus périlleuse que prévu. Lucie (Isabelle Huppert), la soixantaine, travaille à la police de Perpignan. Elle peine à se remettre du suicide de son mari, policier lui aussi, survenu un an plus tôt. Un jeune couple et leur ravissante gamine viennent de s’installer dans le pavillon voisin du sien. Julia (Hafsia Herzi) est enseignante ; Yann (Nahuel Pérez Biscayart) est un artiste qui se révèle activiste anti-fa, partisan de l’action violente, sous le coup de plusieurs condamnations judiciaires. Lucie est écartelée entre l’amitié qu’elle ressent pour ses voisins et la réserve que sa profession lui impose.

Lucie (Isabelle Huppert), la soixantaine, travaille à la police de Perpignan. Elle peine à se remettre du suicide de son mari, policier lui aussi, survenu un an plus tôt. Un jeune couple et leur ravissante gamine viennent de s’installer dans le pavillon voisin du sien. Julia (Hafsia Herzi) est enseignante ; Yann (Nahuel Pérez Biscayart) est un artiste qui se révèle activiste anti-fa, partisan de l’action violente, sous le coup de plusieurs condamnations judiciaires. Lucie est écartelée entre l’amitié qu’elle ressent pour ses voisins et la réserve que sa profession lui impose. Eva (Sidse Babett Knudsen) est une gardienne de prison qui aime son travail, pourtant ingrat, et l’exerce avec le plus d’humanité possible. Son comportement change du tout au tout à l’arrivée d’un nouveau prisonnier, Mikkel, incarcéré dans le quartier de haute sécurité où Eva réussit à se faire muter.

Eva (Sidse Babett Knudsen) est une gardienne de prison qui aime son travail, pourtant ingrat, et l’exerce avec le plus d’humanité possible. Son comportement change du tout au tout à l’arrivée d’un nouveau prisonnier, Mikkel, incarcéré dans le quartier de haute sécurité où Eva réussit à se faire muter. À la mort de son mari, un gardien de la paix tué lors de manifestations, Santosh (Shahana Goswami, héroïne de

À la mort de son mari, un gardien de la paix tué lors de manifestations, Santosh (Shahana Goswami, héroïne de  En 1948, en Charente-Maritime, deux frères, âgés de six ans à peine, s’enfuient de l’orphelinat qui les hébergeait de peur d’être accusés d’un crime qu’ils n’ont pas commis. Ils se réfugient dans les bois et y survivent pendant six ans.

En 1948, en Charente-Maritime, deux frères, âgés de six ans à peine, s’enfuient de l’orphelinat qui les hébergeait de peur d’être accusés d’un crime qu’ils n’ont pas commis. Ils se réfugient dans les bois et y survivent pendant six ans. Julia vient de perdre sa compagne, Barby. Les deux femmes tenaient ensemble un restaurant. Elles élevaient ensemble León, le fils de Barby. Malgré les liens si forts qui l’unissent à cet enfant, Julia n’a aucun droit sur lui. Elle doit céder la place à la mère de Barby et au père de León.

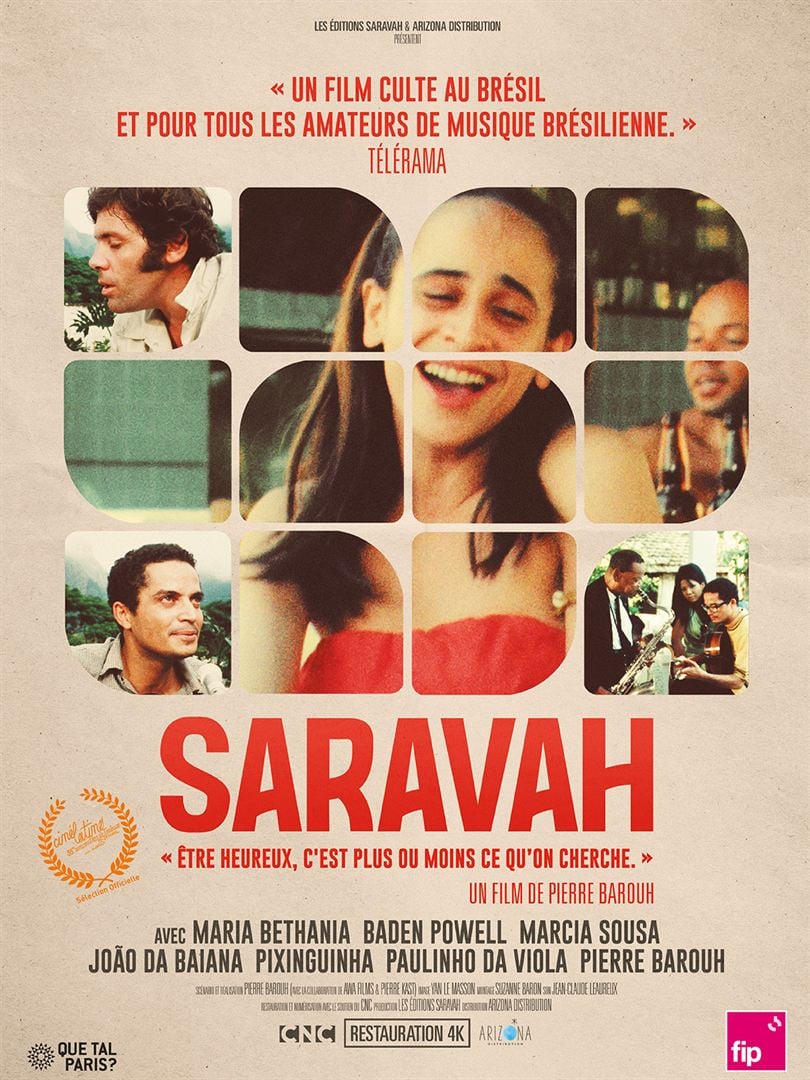

Julia vient de perdre sa compagne, Barby. Les deux femmes tenaient ensemble un restaurant. Elles élevaient ensemble León, le fils de Barby. Malgré les liens si forts qui l’unissent à cet enfant, Julia n’a aucun droit sur lui. Elle doit céder la place à la mère de Barby et au père de León. « Saravah n’est pas un documentaire mais un document » écrit l’éditeur Patrick Frémeaux. C’est l’oeuvre de Pierre Barouh, un musicien français né en 1934. Il composa La Bicyclette pour Yves Montand et interpréta Un homme et une femme sur une composition de Francis Lai. Durant ce tournage il rencontra Anouk Aimée à laquelle il fut marié pendant trois ans. Il fonda en 1965 le label Saravah qui fit découvrir la bossa nova en France et émerger les talents de Jacques Higelin ou de Brigitte Fontaine. En voix off, au début du film, il se présente comme « le plus Brésilien des Français » et adresse au spectateur une invitation qui ne se refuse pas : l’emmener en voyage au Brésil.

« Saravah n’est pas un documentaire mais un document » écrit l’éditeur Patrick Frémeaux. C’est l’oeuvre de Pierre Barouh, un musicien français né en 1934. Il composa La Bicyclette pour Yves Montand et interpréta Un homme et une femme sur une composition de Francis Lai. Durant ce tournage il rencontra Anouk Aimée à laquelle il fut marié pendant trois ans. Il fonda en 1965 le label Saravah qui fit découvrir la bossa nova en France et émerger les talents de Jacques Higelin ou de Brigitte Fontaine. En voix off, au début du film, il se présente comme « le plus Brésilien des Français » et adresse au spectateur une invitation qui ne se refuse pas : l’emmener en voyage au Brésil. Deux amis homosexuels, Démosthène, bloc de virilité velue sculpté dans le marbre de l’Attique, et Nikitas, androgyne aux cheveux mauves, passent l’après-midi sur une plage naturiste près d’Athènes. Ils réfléchissent au film drôle, sexy, grec et à petit budget qu’ils pourraient réaliser pour un producteur français. Ce film raconterait les événements qui se sont déroulés deux étés plus tôt, lorsque le couple formé par Démosthène et son compagnon de l’époque, Panos, a éclaté, laissant l’amant esseulé en compagnie de Carmen, le chihuahua recueilli par Panos.

Deux amis homosexuels, Démosthène, bloc de virilité velue sculpté dans le marbre de l’Attique, et Nikitas, androgyne aux cheveux mauves, passent l’après-midi sur une plage naturiste près d’Athènes. Ils réfléchissent au film drôle, sexy, grec et à petit budget qu’ils pourraient réaliser pour un producteur français. Ce film raconterait les événements qui se sont déroulés deux étés plus tôt, lorsque le couple formé par Démosthène et son compagnon de l’époque, Panos, a éclaté, laissant l’amant esseulé en compagnie de Carmen, le chihuahua recueilli par Panos. La réalisatrice Eléonore Saintagnan part vers la mer sur un coup de tête. Une panne automobile l’oblige à interrompre son voyage et à s’installer dans un camping, au bord d’un lac, en Bretagne. Une légende liée au saint-patron du coin, Corentin, y circule autour d’un mystérieux poisson qui hanterait les fonds du lac. Avec sa caméra et son micro, Eléonore Saintagnan filme ce qui l’entoure : un vieil Américain, chanteur de country, à la recherche de sa fille, une mère de famille qui élève quelques poules, un tatoueur, un couple de vieux retraités…

La réalisatrice Eléonore Saintagnan part vers la mer sur un coup de tête. Une panne automobile l’oblige à interrompre son voyage et à s’installer dans un camping, au bord d’un lac, en Bretagne. Une légende liée au saint-patron du coin, Corentin, y circule autour d’un mystérieux poisson qui hanterait les fonds du lac. Avec sa caméra et son micro, Eléonore Saintagnan filme ce qui l’entoure : un vieil Américain, chanteur de country, à la recherche de sa fille, une mère de famille qui élève quelques poules, un tatoueur, un couple de vieux retraités…