Nora (Noée Abita) vit encore chez ses parents et n’a jamais eu de relation amoureuse. Elle travaille auprès d’un brillant avocat d’affaires parisien (François Morel à contre-emploi) qui l’envoie sans préavis à Arras assister un client en garde à vue bientôt accusé d’homicide. Pour la jeune avocate, dont c’est la première affaire, le bizutage est rude : la culpabilité de son client, dont elle était pourtant convaincue de l’innocence, se révèle peu à peu tandis que Nora se rapproche dangereusement, au risque de violer la procédure, du brigadier de police (Anders Danielsen Lie) chargé de l’enquête.

Nora (Noée Abita) vit encore chez ses parents et n’a jamais eu de relation amoureuse. Elle travaille auprès d’un brillant avocat d’affaires parisien (François Morel à contre-emploi) qui l’envoie sans préavis à Arras assister un client en garde à vue bientôt accusé d’homicide. Pour la jeune avocate, dont c’est la première affaire, le bizutage est rude : la culpabilité de son client, dont elle était pourtant convaincue de l’innocence, se révèle peu à peu tandis que Nora se rapproche dangereusement, au risque de violer la procédure, du brigadier de police (Anders Danielsen Lie) chargé de l’enquête.

On voit ces temps-ci se multiplier les films mettant en scène des jeunes femmes qui, à l’heure de basculer dans l’âge adulte, font brutalement le double apprentissage de la vie professionnelle et amoureuse : Rebecca Marder dans De grandes espérances, Louise Chevillotte (qui fait une apparition trop brève ici) dans Le Tableau volé, Ella Rumpf dans Le Théorème de Marguerite, Suzanne Jouannet dans La Voie royale, Anaïs Demoustier dans Alice et le Maire, Nadia Tersezkiewicz dans Les Amandiers, Alice Isaaz dans Vivants…. au point de constituer un nouveau sous-genre.

Première Affaire a le défaut de se rajouter à cette liste déjà longue qui risque de devenir un peu répétitive. Mais il le fait avec un talent qu’il faut lui reconnaître. Sa réussite doit beaucoup à son actrice principale, Noée Abita, découverte dans Slalom. Sa voix melliflue et sa mine boudeuse peuvent certes irriter ; elle n’en incarne pas moins à la perfection cette jeune femme qui peine à trouver sa voie.

Le problème de Première Affaire est de brasser beaucoup (trop) de sujets. Le principal, qu’annonce son affiche, est vite délaissé. Il était pourtant passionnant. Mais Première Affaire ne se focalise pas sur ce sujet là. Il en explore bien d’autres. Le premier, dont il se délestera là aussi trop vite est le pur polar : le jeune Jordan Blesy (Alexis Neises, plus neuneu que nécessaire) est-il coupable du crime dont on l’accuse ? Le deuxième est l’histoire d’amour qui se noue entre l’avocate (naïve) et le (beau) policier : la « première affaire » évoquée par le titre renvoie peut-être à cette première passion amoureuse à laquelle Nora risque de se brûler les ailes en y compromettant sa carrière. Enfin, troisième registre narratif, le film évoque la famille de Nora – avec une mention spéciale à sa mère interprétée par Saadia Bentaïeb en immigrée algérienne obligée de fuir son pays pendant la décennie noire – et sa difficulté à couper le cordon ombilical.

C’est beaucoup, c’est trop pour un film dont j’aurais aimé, déformation professionnelle oblige, qu’il se concentre sur son sujet principal : les dilemmes moraux posés à l’avocat, le soutien inconditionnel qu’il doit à son client, la répugnance à le défendre quand sa culpabilité ne fait guère de doute, les risques de le faire libérer alors qu’il constitue un danger pour la société….

Diego est vénézuélien et urbaniste ; Elena est espagnole et danseuse. Ils quittent ensemble Barcelone pour Miami où ils ont décidé de s’installer et d’entamer une nouvelle vie. Leurs visas sont en règle. Pourtant, à l’escale de Newark, au moment de rentrer sur le territoire américain, le service de l’immigration les intercepte pour procéder à des « investigations complémentaires ».

Diego est vénézuélien et urbaniste ; Elena est espagnole et danseuse. Ils quittent ensemble Barcelone pour Miami où ils ont décidé de s’installer et d’entamer une nouvelle vie. Leurs visas sont en règle. Pourtant, à l’escale de Newark, au moment de rentrer sur le territoire américain, le service de l’immigration les intercepte pour procéder à des « investigations complémentaires ». Shlomi a dix-huit ans et accomplit son service militaire. Sans l’avoir vraiment prémédité, il déserte l’unité combattante dans laquelle il est engagé à Gaza pour revenir à Tel Aviv y dire adieu à sa copine qui émigre au Canada le lendemain.

Shlomi a dix-huit ans et accomplit son service militaire. Sans l’avoir vraiment prémédité, il déserte l’unité combattante dans laquelle il est engagé à Gaza pour revenir à Tel Aviv y dire adieu à sa copine qui émigre au Canada le lendemain. En 2012, le commissaire européen à la santé, le Maltais John Dalli (Bernard Campan), démissionne de son poste suite à la publication d’un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) l’accusant de trafic d’influence. Suspectant un coup fourré de l’industrie du tabac, l’eurodéputé José Bové (Bouli Lanners), aidé de son assistant parlementaire (Thomas Vdb) et d’une jeune stagiaire débrouillarde (Céleste Brunnquell) va mener l’enquête et révéler que Dalli, qui s’apprêtait à faire voter une directive imposant le paquet de tabac neutre, a été victime d’un piège.

En 2012, le commissaire européen à la santé, le Maltais John Dalli (Bernard Campan), démissionne de son poste suite à la publication d’un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) l’accusant de trafic d’influence. Suspectant un coup fourré de l’industrie du tabac, l’eurodéputé José Bové (Bouli Lanners), aidé de son assistant parlementaire (Thomas Vdb) et d’une jeune stagiaire débrouillarde (Céleste Brunnquell) va mener l’enquête et révéler que Dalli, qui s’apprêtait à faire voter une directive imposant le paquet de tabac neutre, a été victime d’un piège. Guru a vingt-cinq ans. Tanguy malgré lui, il est coincé dans la maison familiale, entre son père, sa mère et sa tante – dont son père a fait sa seconde épouse au grand dam de la première. Il aimerait pouvoir gagner un peu d’indépendance en s’installant sur la terrasse ; mais une cousine l’a déjà préemptée qui souhaite en faire son cabinet dentaire. La seule solution pour Guru : se marier. Mais avec qui ?

Guru a vingt-cinq ans. Tanguy malgré lui, il est coincé dans la maison familiale, entre son père, sa mère et sa tante – dont son père a fait sa seconde épouse au grand dam de la première. Il aimerait pouvoir gagner un peu d’indépendance en s’installant sur la terrasse ; mais une cousine l’a déjà préemptée qui souhaite en faire son cabinet dentaire. La seule solution pour Guru : se marier. Mais avec qui ? Une botaniste s’est installée seule dans une île déserte pour y observer des plantes rares. Nous sommes au large de la Cornouaille, en avril 1973. Rien ne vient troubler la morne répétition des jours. Mais ce train-train quotidien se dérègle mystérieusement.

Une botaniste s’est installée seule dans une île déserte pour y observer des plantes rares. Nous sommes au large de la Cornouaille, en avril 1973. Rien ne vient troubler la morne répétition des jours. Mais ce train-train quotidien se dérègle mystérieusement. Une petite cabane isolée au cœur de la forêt, au bord d’un lac minuscule. C’est un sauna à fumée au fin fond de l’Estonie. Les femmes s’y retrouvent, hiver comme été, à l’abri du regard des hommes. Elles s’y lavent, s’y soignent, s’y détendent. Elles y parlent aussi.

Une petite cabane isolée au cœur de la forêt, au bord d’un lac minuscule. C’est un sauna à fumée au fin fond de l’Estonie. Les femmes s’y retrouvent, hiver comme été, à l’abri du regard des hommes. Elles s’y lavent, s’y soignent, s’y détendent. Elles y parlent aussi. André Masson (Alex Lutz) est un brillant commissaire-priseur employé par une des plus prestigieuses sociétés de vente aux enchères, Scottie’s – allusion transparente à Christie’s. Une avocate de province (Nora Hamzawi) le contacte. Le nouveau propriétaire d’un modeste pavillon de la banlieue de Mulhouse y a découvert une toile. S’agit-il d’un faux ou de Tournesols fanés de Schiele peint en 1914 et spolié en 1939 ? André Masson et son ex-femme (Léa Drucker) font le déplacement en Alsace pour en avoir le cœur net.

André Masson (Alex Lutz) est un brillant commissaire-priseur employé par une des plus prestigieuses sociétés de vente aux enchères, Scottie’s – allusion transparente à Christie’s. Une avocate de province (Nora Hamzawi) le contacte. Le nouveau propriétaire d’un modeste pavillon de la banlieue de Mulhouse y a découvert une toile. S’agit-il d’un faux ou de Tournesols fanés de Schiele peint en 1914 et spolié en 1939 ? André Masson et son ex-femme (Léa Drucker) font le déplacement en Alsace pour en avoir le cœur net. C’est l’été dans le Nordeste brésilien à la fin des années 90. Tamara, qui bientôt partira à Brasilia suivre des études d’architecture, et son frère aîné Vitinho traînent avec une bande d’adolescents de leur âge au bord de la plage. Une autre adolescente gravite en marge du groupe, d’un milieu modeste, qui circule à vélo et vend le poisson pêché par son père. Une cicatrice lui barre le thorax. La rumeur l’a surnommée « sans cœur ».

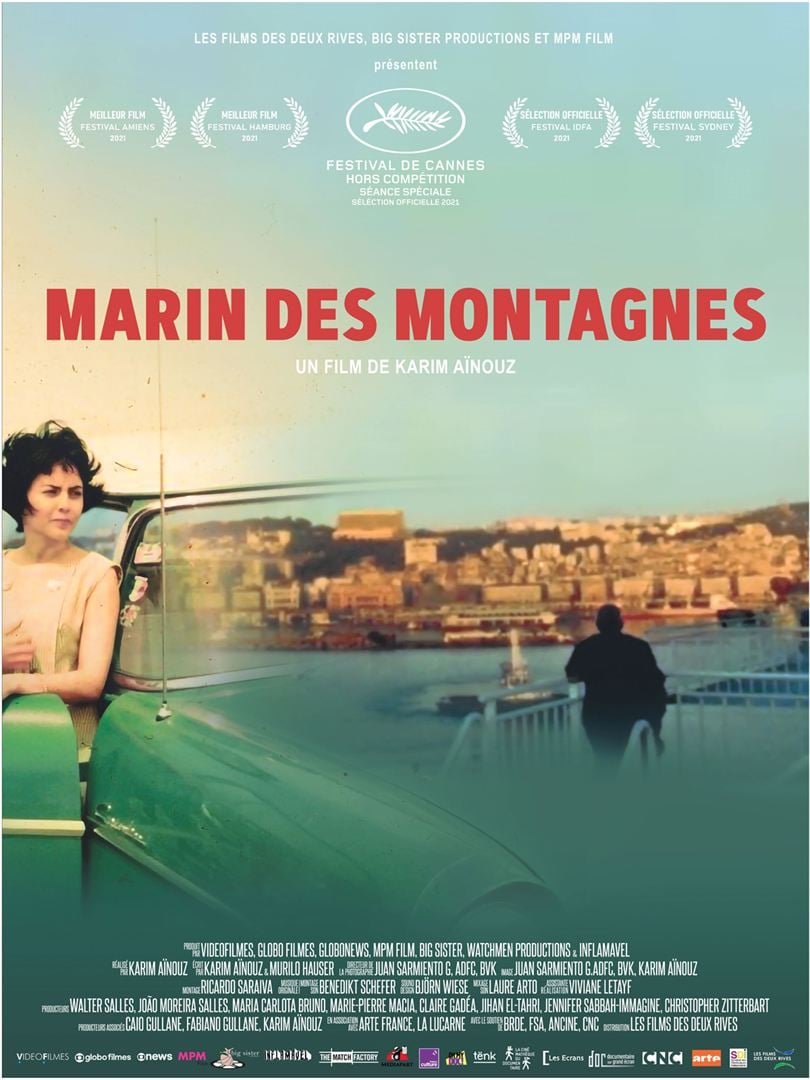

C’est l’été dans le Nordeste brésilien à la fin des années 90. Tamara, qui bientôt partira à Brasilia suivre des études d’architecture, et son frère aîné Vitinho traînent avec une bande d’adolescents de leur âge au bord de la plage. Une autre adolescente gravite en marge du groupe, d’un milieu modeste, qui circule à vélo et vend le poisson pêché par son père. Une cicatrice lui barre le thorax. La rumeur l’a surnommée « sans cœur ». Le réalisateur Karim Aïnouz (Madame Sata,

Le réalisateur Karim Aïnouz (Madame Sata,