Pour avoir été trompée la veille de son mariage, Aya (Nina Mélo, l’infirmière de Nina, la série de France 2) dit non à son promis et quitte l’Afrique pour l’Asie. Elle part refaire sa vie en Chine dont elle apprend vite la langue. Elle travaille dans la boutique de M. Cai (Han Chang) qui y vend le thé qu’il cultive sur sa plantation. Entre la jeune femme en rupture de ban et l’homme mûr qui porte depuis son expatriation au Cap-Vert un secret trop lourd pour lui se noue un lien mêlé de respect et d’affection.

Pour avoir été trompée la veille de son mariage, Aya (Nina Mélo, l’infirmière de Nina, la série de France 2) dit non à son promis et quitte l’Afrique pour l’Asie. Elle part refaire sa vie en Chine dont elle apprend vite la langue. Elle travaille dans la boutique de M. Cai (Han Chang) qui y vend le thé qu’il cultive sur sa plantation. Entre la jeune femme en rupture de ban et l’homme mûr qui porte depuis son expatriation au Cap-Vert un secret trop lourd pour lui se noue un lien mêlé de respect et d’affection.

Il aura fallu attendre près de dix ans pour que le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako tourne son nouveau film. Le succès étonnant de Timbuktu, César 2015 du meilleur film, nommé aux Oscars, aurait dû lui ouvrir bien des portes. L’a-t-il au contraire inhibé ?

Abderrahmane Sissako choisit de situer l’intrigue de Black Tea à Canton (même s’il a tourné à Taïwan). Le lieu est fascinant qui voit se rencontrer deux univers qu’on n’associe pas spontanément, la Chine et l’Afrique, alors qu’on sait, sans remonter à l’expédition de l’amiral Zheng He sur les côtes africaines au début du XVème siècle, l’importance que la Chine occupe désormais en Afrique, au point d’y concurrencer les vieilles puissances coloniales (voir sur ce point le chapitre 5.2.1.2. de La France en Afrique). C’est à ma connaissance la première fois que le cinéma en fait son argument principal.

C’eût pu être un documentaire sur « Chocolate City », le quartier africain de Canton où les commerçants africains viennent faire leur marché, qu’il s’agisse de thé, de niqabs ou de lingerie coquine, et où les Chinois achètent des produits importés, s’initient au twerk et se font tresser les cheveux. C’est hélas une fiction un peu trop artificielle, aux éclairages millimétrés qui tombent sur la tête des protagonistes, une sorte de Wong Kar-wai afro-asiatique.

Aya, qui change de coiffure et de tenue à chaque scène comme si elle participait à un défilé de mode, parle le cantonais avec une aisance admirable. Mais ses expressions se réduisent au seul sourire pâmé que lui arrache la dégustation d’une tasse de thé. On se croirait dans une pub pour Dammann Frères.

L’intrigue, digne d’un mauvais roman-photo, au lieu de se focaliser sur Aya, s’éparpille. Elle fait la part belle à l’autre protagoniste, M. Cai, avec lequel on s’embarque pour un flashback et/ou un rêve éveillé à Mindelo, dans le nord de l’archipel du Cap-Vert. Une scène le confronte à ses beaux-parents qui accumulent les clichés racistes sur les Africains, au grand dam du fils de M. Cai et de M. Cai lui-même. Ces réactions là auraient mérité de plus amples développements : comment les Africains sont-ils accueillis en Chine ? y sont-ils victimes de racisme ? Mais, là encore, un documentaire eût mieux convenu que cette fade bluette interraciale.

Jack Beauregard (Henry Fonda) est un cowboy vieillissant qui aspire à aller finir ses jours en Europe après s’être acquitté d’une dernière mission : venger la mort de son frère. Personne (Terence Hill) est un jeune pistolero éperdu d’admiration pour son aîné, qui essaie de le convaincre d’accomplir un dernier exploit avant de tirer sa révérence : affronter la Horde sauvage, une bande de cent-cinq gangsters sans visage qui sèment la terreur dans la région.

Jack Beauregard (Henry Fonda) est un cowboy vieillissant qui aspire à aller finir ses jours en Europe après s’être acquitté d’une dernière mission : venger la mort de son frère. Personne (Terence Hill) est un jeune pistolero éperdu d’admiration pour son aîné, qui essaie de le convaincre d’accomplir un dernier exploit avant de tirer sa révérence : affronter la Horde sauvage, une bande de cent-cinq gangsters sans visage qui sèment la terreur dans la région. Ce documentaire québécois traite d’un sujet d’une brûlante actualité hélas : la misogynie en ligne. Il prend l’exemple du cyberharcèlement subi par quatre femmes : une étudiante canadienne victime d’un camarade de classe, une élue locale du Vermont afro-américaine violemment prise à partie par des internautes suprémacistes blancs, une bloggeuse française féministe et la présidente de la Chambre des députés d’Italie.

Ce documentaire québécois traite d’un sujet d’une brûlante actualité hélas : la misogynie en ligne. Il prend l’exemple du cyberharcèlement subi par quatre femmes : une étudiante canadienne victime d’un camarade de classe, une élue locale du Vermont afro-américaine violemment prise à partie par des internautes suprémacistes blancs, une bloggeuse française féministe et la présidente de la Chambre des députés d’Italie. Carla Nowak (Leonie Benesch, des faux airs d’Isabelle Huppert) vient de prendre un poste d’enseignante dans un collège. Une série de vols y ont été commis. L’enquête pour trouver le coupable et les moyens déployés pour l’identifier vont semer la discorde parmi les professeurs, les élèves et leurs parents.

Carla Nowak (Leonie Benesch, des faux airs d’Isabelle Huppert) vient de prendre un poste d’enseignante dans un collège. Une série de vols y ont été commis. L’enquête pour trouver le coupable et les moyens déployés pour l’identifier vont semer la discorde parmi les professeurs, les élèves et leurs parents. Maddalena Cecconi (Anna Magnani) vit chichement dans une cité HLM de la banlieue de Rome avec Spartaco, son mari, et Maria, sa fille unique âgée de cinq ans à peine. Elle nourrit pour elle un rêve : en faire une star de cinéma. Elle la présente au casting lancé par les studios de Cinecittà pour le prochain film d’un grand réalisateur. Mais, Maddalena et sa fille vont rencontrer d’amères désillusions.

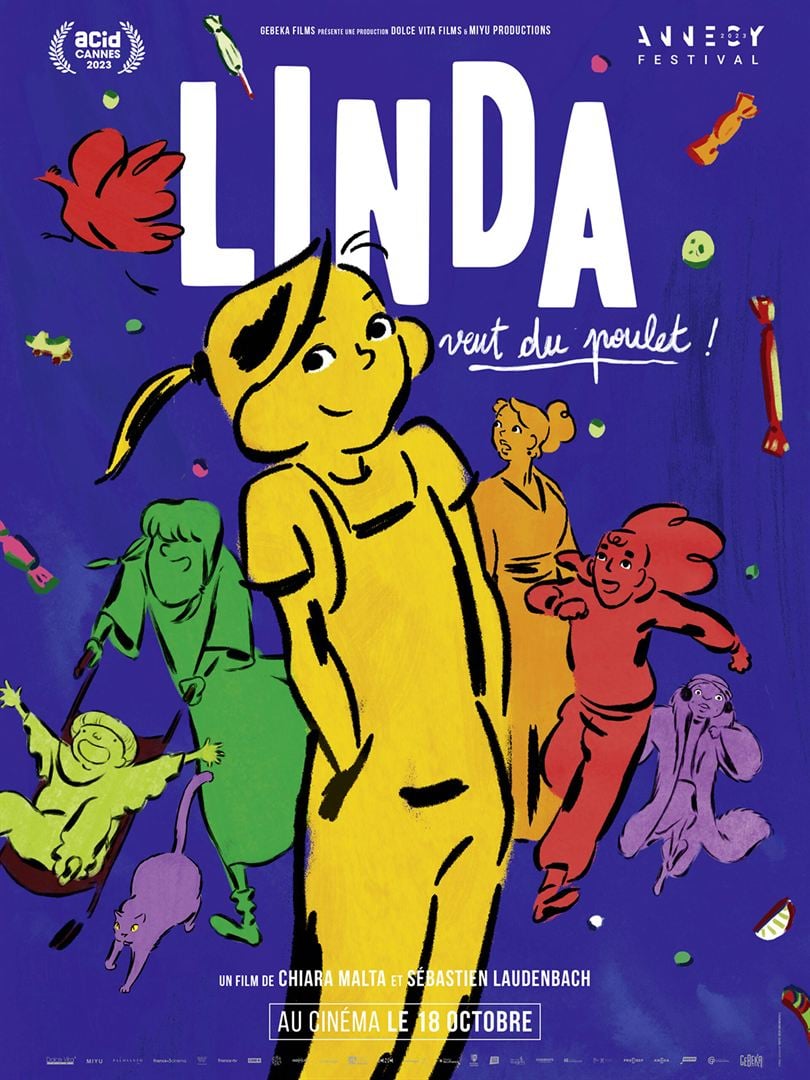

Maddalena Cecconi (Anna Magnani) vit chichement dans une cité HLM de la banlieue de Rome avec Spartaco, son mari, et Maria, sa fille unique âgée de cinq ans à peine. Elle nourrit pour elle un rêve : en faire une star de cinéma. Elle la présente au casting lancé par les studios de Cinecittà pour le prochain film d’un grand réalisateur. Mais, Maddalena et sa fille vont rencontrer d’amères désillusions. Linda a huit ans. Depuis la mort de son père, Paulette, sa mère, l’élève seule. Injustement punie par elle qui, pour se faire pardonner, lui promet de lui passer tous ses désirs, Linda réclame un poulet aux poivrons, souvenir nostalgique de la cuisine que lui mitonnait son père. Mais c’est la grève générale et tous les magasins sont fermés. Pour trouver un poulet, Paulette et Linda se lancent dans une folle odyssée.

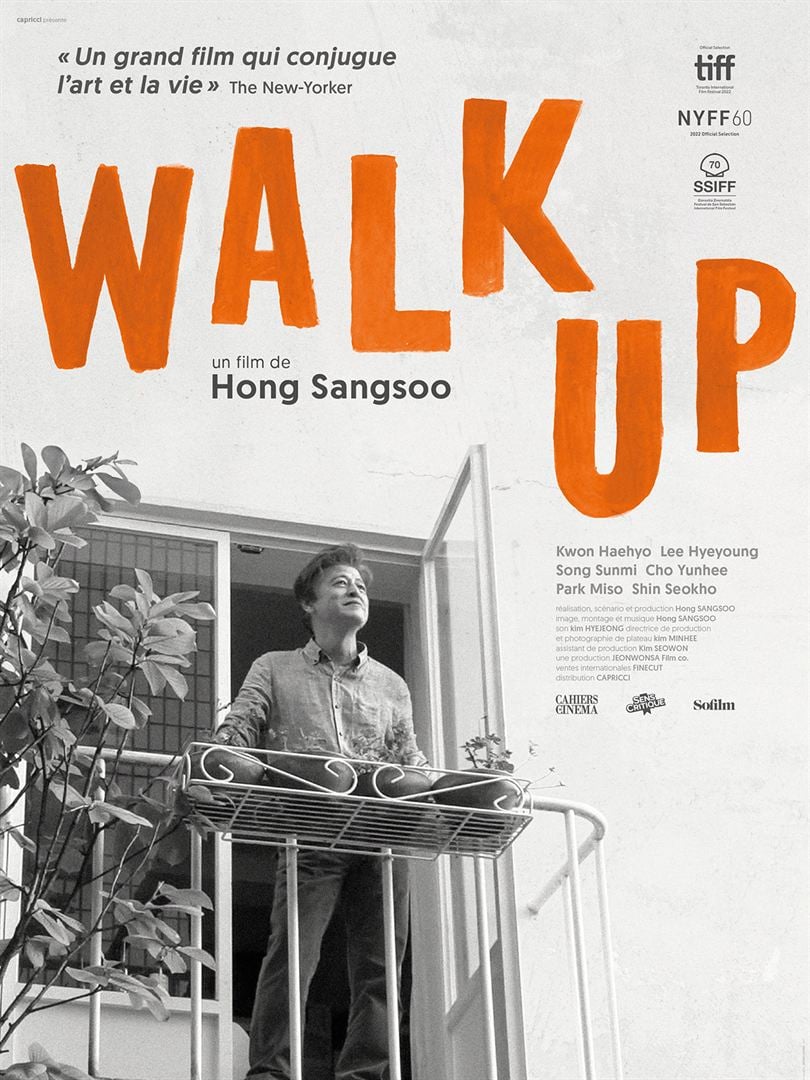

Linda a huit ans. Depuis la mort de son père, Paulette, sa mère, l’élève seule. Injustement punie par elle qui, pour se faire pardonner, lui promet de lui passer tous ses désirs, Linda réclame un poulet aux poivrons, souvenir nostalgique de la cuisine que lui mitonnait son père. Mais c’est la grève générale et tous les magasins sont fermés. Pour trouver un poulet, Paulette et Linda se lancent dans une folle odyssée. Byungsoo, un réalisateur de cinéma d’une certaine notoriété, amène sa fille rendre visite à une amie de longue date. Architecte d’intérieur, elle est propriétaire d’un petit immeuble de trois étages dans un quartier huppé de Séoul. Byungsso espère qu’elle acceptera de prendre sa fille en stage. Le repas qu’ils partagent est interrompu par l’appel téléphonique de son producteur.

Byungsoo, un réalisateur de cinéma d’une certaine notoriété, amène sa fille rendre visite à une amie de longue date. Architecte d’intérieur, elle est propriétaire d’un petit immeuble de trois étages dans un quartier huppé de Séoul. Byungsso espère qu’elle acceptera de prendre sa fille en stage. Le repas qu’ils partagent est interrompu par l’appel téléphonique de son producteur. Asmae El Moudir est née en 1990 au Maroc. Elle a grandi à Casablanca avant de faire des études de cinéma et de devenir documentariste. Elle a entrepris de reconstituer en miniature le quartier de son enfance, avec des figurines en argile fabriquées par son père et des costumes confectionnés par sa mère. La confrontation de sa famille à cette reconstitution est l’occasion d’exhumer des souvenirs enfouis.

Asmae El Moudir est née en 1990 au Maroc. Elle a grandi à Casablanca avant de faire des études de cinéma et de devenir documentariste. Elle a entrepris de reconstituer en miniature le quartier de son enfance, avec des figurines en argile fabriquées par son père et des costumes confectionnés par sa mère. La confrontation de sa famille à cette reconstitution est l’occasion d’exhumer des souvenirs enfouis. Coco est un petit garçon androgyne de huit ans et a bien du mal à savoir qui il est, garçon ou fille. Il passe l’été avec sa mère, son frère et sa sœur au Pays basque chez sa grand-mère maternelle. Tandis que la famille prépare activement le baptême d’un cousin, Coco va à la piscine, entretient les ruches de sa grand-tante, assiste sa mère dans son atelier de sculpture…

Coco est un petit garçon androgyne de huit ans et a bien du mal à savoir qui il est, garçon ou fille. Il passe l’été avec sa mère, son frère et sa sœur au Pays basque chez sa grand-mère maternelle. Tandis que la famille prépare activement le baptême d’un cousin, Coco va à la piscine, entretient les ruches de sa grand-tante, assiste sa mère dans son atelier de sculpture… Madame de Sévigné fut une observatrice acérée de la vie à la Cour de Louis XIV. Sa correspondance, qui n’avait pas vocation à être rendue publique, en porte le témoignage et acquit très vite une célébrité méritée.

Madame de Sévigné fut une observatrice acérée de la vie à la Cour de Louis XIV. Sa correspondance, qui n’avait pas vocation à être rendue publique, en porte le témoignage et acquit très vite une célébrité méritée.