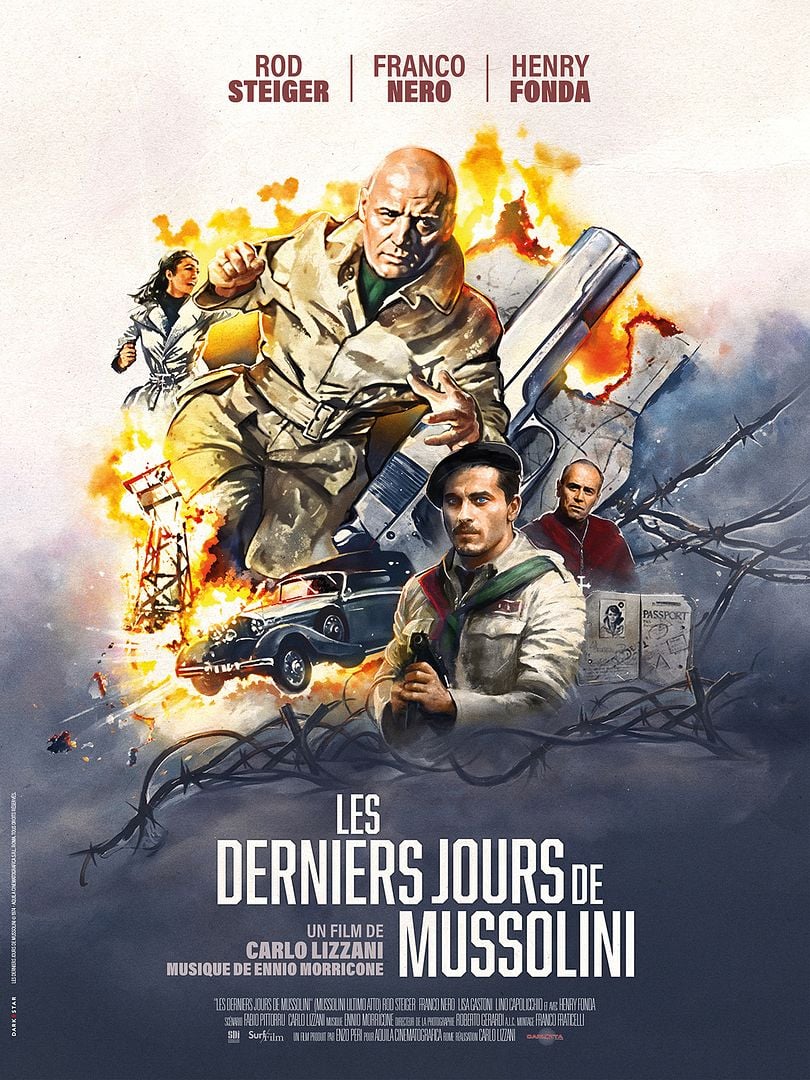

Les Derniers Jours de Mussolini est un film qui raconte avec une fidélité documentaire la fuite désespérée du Duce dans les Alpes italiennes et sa mort brutale.

Depuis 1943, le débarquement des alliés en Sicile, et sa destitution par le roi, la situation du Duce n’avait cessé de se détériorer. Il s’était replié dans le nord de l’Italie, à la tête d’un Etat fantoche, la république socialiste de Salò, sous la coupe des Allemands. En avril 1945, alors que l’Allemagne nazie s’effondre, la situation devient intenable pour Mussolini. Les forces alliées font une percée depuis le Sud (opération Grapeshot) et les partisans communistes descendent des montagnes et prennent les villes.

Plusieurs options s’offrent à Mussolini (Rod Steiger), retranché à Milan depuis le 18 avril : poursuivre le combat depuis les Alpes italiennes, une hypothèse vite écartée faute de troupes prêtes à le soutenir, passer en Suisse, se rendre aux Américains qui lui ont promis la vie sauve à condition qu’il accepte d’être jugé, voire négocier avec Churchill sa reddition en échange de son soutien contre la menace communiste. Le cardinal de Milan (Henry Fonda) qui craint un bain de sang propose sa médiation. Elle échoue. Mussolini quitte la ville, accompagné d’un dernier quarteron de fidèles et de sa maîtresse Clara Petacci (Lisa Gastoni). Intercepté par un barrage de partisans, il doit passer une capote allemande et se cacher dans un blindé. C’est là que les partisans, quelques kilomètres plus loin, le démasquent et l’arrêtent. Placé sous haute surveillance dans un village sur les bords du lac de Côme, il y est fusillé le lendemain par le colonel Valerio (Franco Nero) avec Clara Petacci qui avait exigé de l’accompagner dans la mort.

Ces faits chaotiques sont fidèlement relatés dans cette fiction qui ressort sur les écrans. Ce n’est pas un chef d’œuvre. Le film a mal vieilli, qui porte la marque du déclin inexorable que vivait alors Cinecittà. Il n’en a pas moins un double mérite. Le premier, on l’a dit, est sa fidélité aux faits, qui éclaire une des pages les plus chaotiques et, en ce qui me concerne, des plus mal connues de la Seconde Guerre mondiale. Le second est de raconter la chute d’un tyran. La cour qui l’entoure se débande inexorablement. Elle le nourrit de promesses irréalistes et l’abandonne progressivement à son triste sort.

Je pensais que le film se terminerait par l’atroce image de la dépouille de Mussolini, pendue par les pieds sur une place de Milan le lendemain de sa mort. On ne la verra pas. Tant pis ou tant mieux…

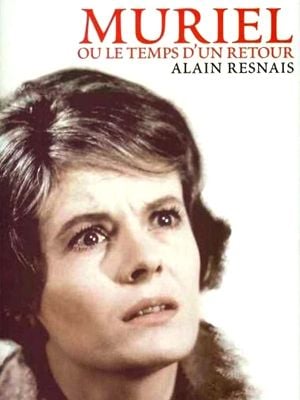

À Boulogne-sur-mer à l’automne 1962, une veuve, antiquaire de profession, Hélène Aughain (Delphine Seyrig), la quarantaine, s’apprête à retrouver Alphonse Noyard (Jean-Pierre Kérien), un homme qu’elle a failli épouser vingt ans plus tôt. L’homme, élégant et séducteur, arrive à la gare de Boulogne avec Françoise (Nita Klein) une actrice débutante qu’il présente comme sa nièce. Il prétend avoir tenu un établissement en Algérie. Hélène partage son appartement avec son beau-fils, Bernard Aughain (Jean-Baptiste Thierée) qui vient d’achever son service militaire en Algérie et en est revenu avec des pulsions suicidaires.

À Boulogne-sur-mer à l’automne 1962, une veuve, antiquaire de profession, Hélène Aughain (Delphine Seyrig), la quarantaine, s’apprête à retrouver Alphonse Noyard (Jean-Pierre Kérien), un homme qu’elle a failli épouser vingt ans plus tôt. L’homme, élégant et séducteur, arrive à la gare de Boulogne avec Françoise (Nita Klein) une actrice débutante qu’il présente comme sa nièce. Il prétend avoir tenu un établissement en Algérie. Hélène partage son appartement avec son beau-fils, Bernard Aughain (Jean-Baptiste Thierée) qui vient d’achever son service militaire en Algérie et en est revenu avec des pulsions suicidaires.

Jeunes militants pacifistes, Arthur et Anne Hope ont fait exploser en 1971 une usine produisant du napalm, blessant accidentellement un gardien. Traqués par le FBI depuis une dizaine d’années, ils fuient la police, avec leurs deux enfants, régulièrement obligés de changer de résidence et d’identités.

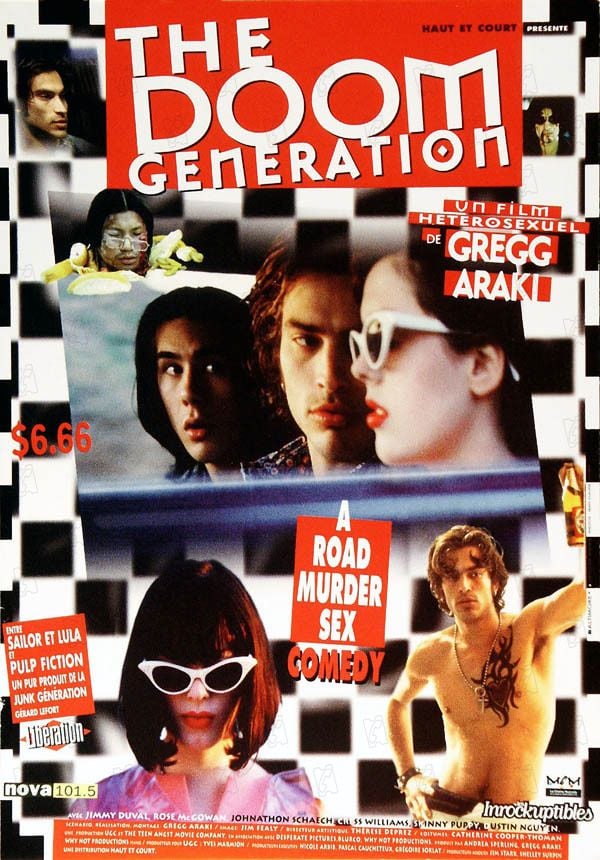

Jeunes militants pacifistes, Arthur et Anne Hope ont fait exploser en 1971 une usine produisant du napalm, blessant accidentellement un gardien. Traqués par le FBI depuis une dizaine d’années, ils fuient la police, avec leurs deux enfants, régulièrement obligés de changer de résidence et d’identités. Un jeune couple, Jordan (James Duval) et Amy (Rose McGowan), croise sur sa route un ange diabolique, Xavier (Jonathan Schaech) qui l’entraîne dans un road movie meurtrier.

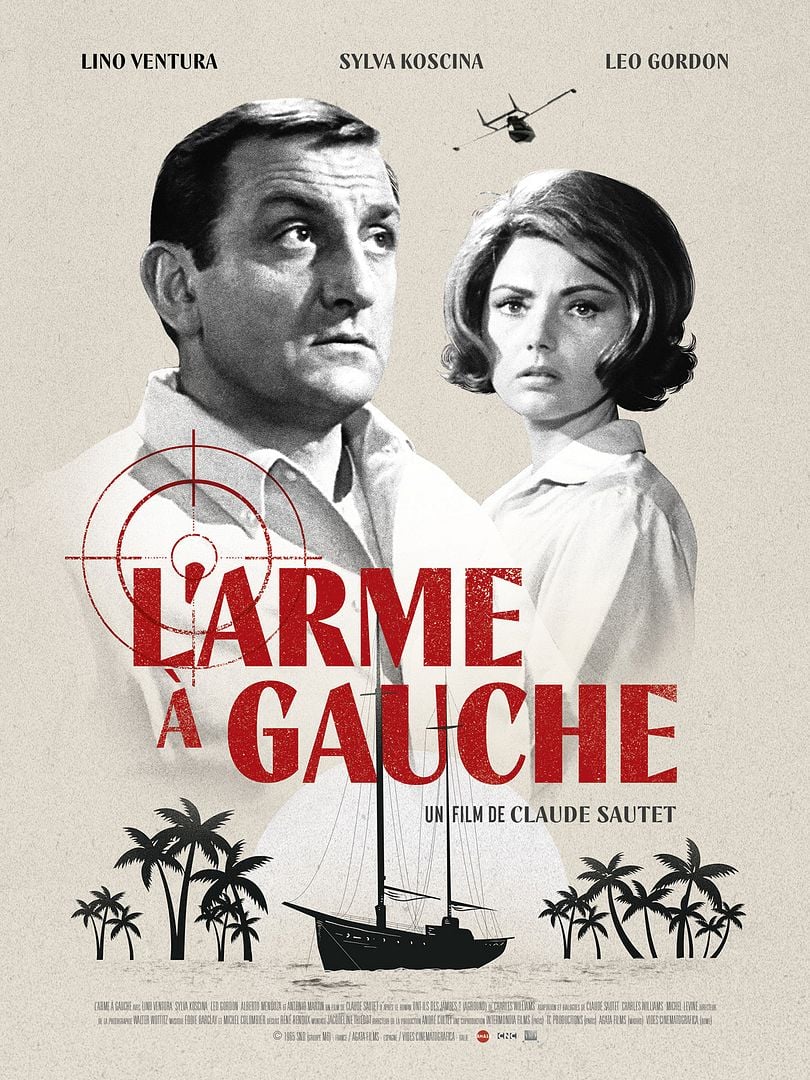

Un jeune couple, Jordan (James Duval) et Amy (Rose McGowan), croise sur sa route un ange diabolique, Xavier (Jonathan Schaech) qui l’entraîne dans un road movie meurtrier. Jacques Cournot (Lino Ventura) est un navigateur au long cours appelé à Saint-Domingue pour y expertiser un yacht, le Dragoon, avant son achat par un riche homme d’affaires dirigeant d’une société pharmaceutique. Il est en fait le dupe de trafiquants d’armes qui, une fois l’expertise réalisée, s’emparent du bateau et voguent vers l’Amérique du sud. Pour aider la propriétaire, Rae Osborne (Sylva Koscina), Cournot accepte de partir à la recherche du navire avec l’aide d’un de ses amis aviateurs. Il le retrouve échoué sur un banc de sable

Jacques Cournot (Lino Ventura) est un navigateur au long cours appelé à Saint-Domingue pour y expertiser un yacht, le Dragoon, avant son achat par un riche homme d’affaires dirigeant d’une société pharmaceutique. Il est en fait le dupe de trafiquants d’armes qui, une fois l’expertise réalisée, s’emparent du bateau et voguent vers l’Amérique du sud. Pour aider la propriétaire, Rae Osborne (Sylva Koscina), Cournot accepte de partir à la recherche du navire avec l’aide d’un de ses amis aviateurs. Il le retrouve échoué sur un banc de sable Simone Barbès (Ingrid Bourgoin) est ouvreuse dans un cinéma porno de la rue de la Gaîté, près de la gare Montparnasse, qui voit défiler une faune hétéroclite de vieux pervers, de messieurs distingués, de resquilleurs inventifs et de voyageurs pressés qui tuent le temps en attendant leur prochain train. Son travail achevé, elle se rend dans un bar lesbien pour y attendre son amoureuse qui la fait lanterner. De guerre lasse, à l’aube blanchissante, Simone rentre à pied chez elle. Un croupier en voiture (Michel Delahaye) s’arrête sur les Grands Boulevards pour la reconduire.

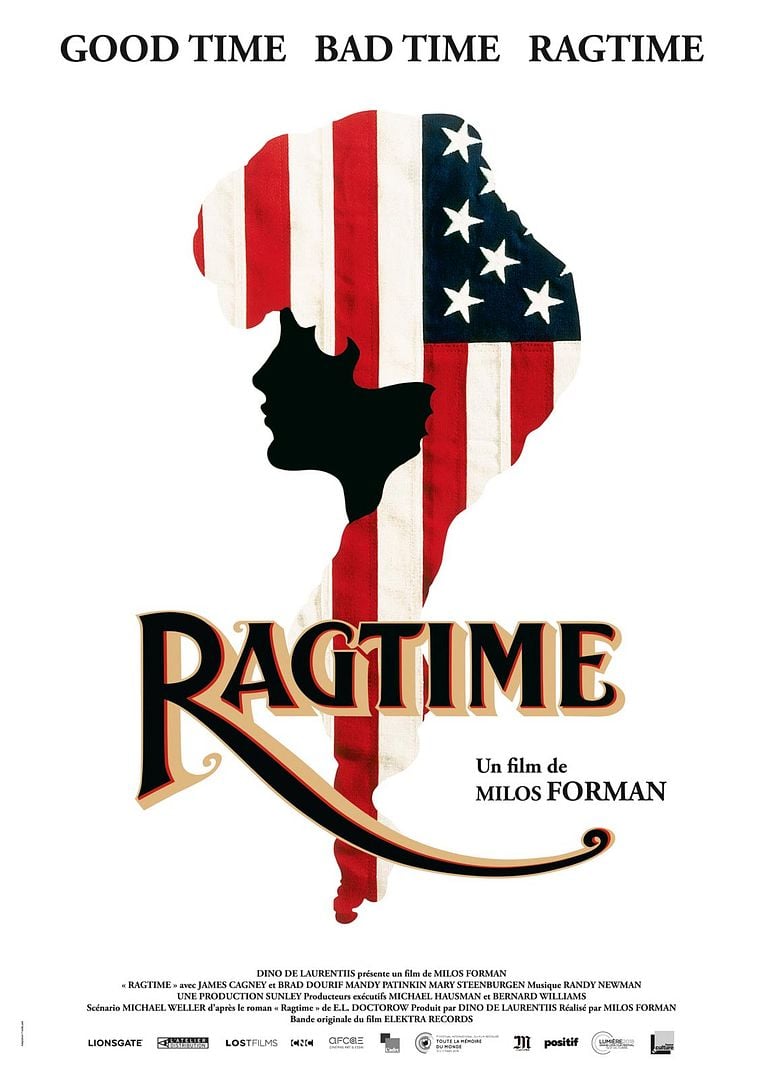

Simone Barbès (Ingrid Bourgoin) est ouvreuse dans un cinéma porno de la rue de la Gaîté, près de la gare Montparnasse, qui voit défiler une faune hétéroclite de vieux pervers, de messieurs distingués, de resquilleurs inventifs et de voyageurs pressés qui tuent le temps en attendant leur prochain train. Son travail achevé, elle se rend dans un bar lesbien pour y attendre son amoureuse qui la fait lanterner. De guerre lasse, à l’aube blanchissante, Simone rentre à pied chez elle. Un croupier en voiture (Michel Delahaye) s’arrête sur les Grands Boulevards pour la reconduire. Une famille bourgeoise de New Rochelle, dans l’Etat de New York, au tout début du vingtième siècle, dont l’un des membres s’est amouraché d’une midinette, découvre dans son jardin un bébé noir abandonné. Le père du bébé, Coalhouse Walker Jr., un pianiste de ragtime, revient bientôt le chercher. Mais la Ford-T qu’il conduit est bloquée près d’une caserne de pompiers et endommagée. Coalhouse ne se remet pas de cet affront. Il exige réparation et s’engage dans une folle spirale de violence qui le conduira, avec une bande de complices, à se retrancher dans la Pierpont Morgan Library et à menacer de la faire exploser si le chef des pompiers qui l’a insulté ne lui présente pas des excuses.

Une famille bourgeoise de New Rochelle, dans l’Etat de New York, au tout début du vingtième siècle, dont l’un des membres s’est amouraché d’une midinette, découvre dans son jardin un bébé noir abandonné. Le père du bébé, Coalhouse Walker Jr., un pianiste de ragtime, revient bientôt le chercher. Mais la Ford-T qu’il conduit est bloquée près d’une caserne de pompiers et endommagée. Coalhouse ne se remet pas de cet affront. Il exige réparation et s’engage dans une folle spirale de violence qui le conduira, avec une bande de complices, à se retrancher dans la Pierpont Morgan Library et à menacer de la faire exploser si le chef des pompiers qui l’a insulté ne lui présente pas des excuses.