L’ancien militaire Antonio Carotenuto (Vittorio De Sica) a décidé de prendre sa retraite à Sorrente, sa ville natale. Il y retourne accompagné de sa fidèle gouvernante Caramella (Tina Pica) pour apprendre par son frère que la locataire de sa maison natale, l’exubérante Sofia (Sophia Loren), refuse de la quitter. De guerre lasse, Antonio et Caramella se logent chez Dona Violante (Léa Padovani), une Sorrentine très pieuse.

L’ancien militaire Antonio Carotenuto (Vittorio De Sica) a décidé de prendre sa retraite à Sorrente, sa ville natale. Il y retourne accompagné de sa fidèle gouvernante Caramella (Tina Pica) pour apprendre par son frère que la locataire de sa maison natale, l’exubérante Sofia (Sophia Loren), refuse de la quitter. De guerre lasse, Antonio et Caramella se logent chez Dona Violante (Léa Padovani), une Sorrentine très pieuse.

Toujours vert et séducteur, Antonio a tôt fait de s’enflammer pour Sophia qu’il poursuit de ses assiduités. La jeune femme joue de la séduction qu’elle exerce en obtenant du vieux coq la prolongation de son bail et pour Nicola (Antonio Cifarella), le jeune et beau pécheur qu’elle aime en secret, un emploi de policier municipal.

Pain, amour et ainsi soit-il est le troisième et dernier volet d’une trilogie mettant en scène le génial Vittorio de Sica dans le rôle d’un carabinier entre deux âges, séducteur impénitent. Pain, Amour et fantaisie avait eu un tel succès en 1953 qu’une suite en fut immédiatement tournée l’année suivante avec le même réalisateur (Luigi Comencini) et les mêmes acteurs (Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Marisa Merlini…). Pour le troisième opus, Dino Risi remplace Luigi Comencini et Sophia Loren Gina Lollobrigida, partie à Hollywood glaner une gloire qu’elle ne trouvera pas. Vittorio De Sica reste fidèle au poste, quitte à verser dans un cabotinage parfois bien laborieux.

La jeune Loren a vingt ans à peine quand elle tourne Pain, amour, ainsi soit-il. Coachée par Carlo Ponti, son aîné de vingt-deux ans et son futur mari, elle est déjà connue pour sa participation au concours de Miss Italie quatre ans plus tôt, pour quelques photos dénudées dont la censure italienne n’a fait qu’augmenter la curiosité qu’elles avaient suscitée et pour quelques petits rôles. Sa provocante sensualité explose dans ce film. Le mambo qu’elle danse devant un Vittorio De Sica mesmérisé annonce celui de Brigitte Bardot, l’année suivante, dans Et Dieu… créa la femme.

Pain, amour, ainsi soit-il marque, dans l’histoire du cinéma italien, le passage du néo-réalisme d’après-guerre à la comédie bouffonne des années soixante, et dans l’histoire de l’Italie, la fin des années noires et le début des Trente Glorieuses. Pain, amour, ainsi soit-il n’est pas un grand film et n’a pas la prétention de l’être. C’est un film joyeux et lumineux dont la conclusion, certes prévisible, dévoile la profondeur. Il a mieux vieilli que bien des films de cette époque.

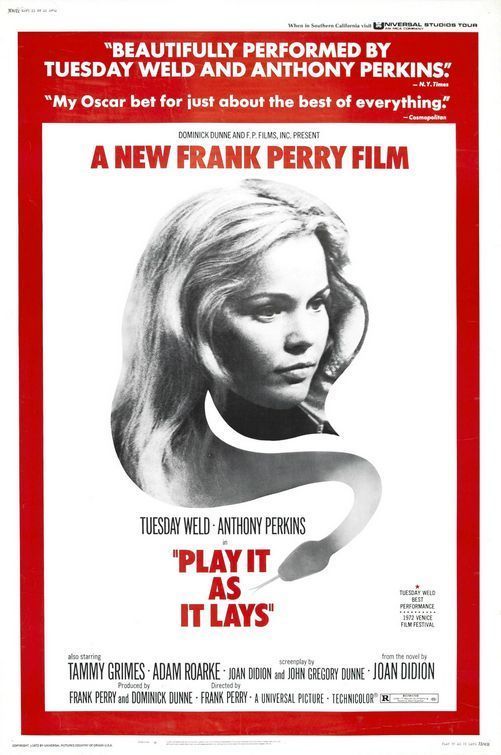

Maria Wyeth (Tuesday Weld) est une star du cinéma qui s’est brûlée les ailes trop jeune. Le premier plan du film la montre déambulant dans les allées du jardin de la clinique psychiatrique où elle a été internée, après le suicide de son ami BZ Mendenhall (Anthony Perkins).

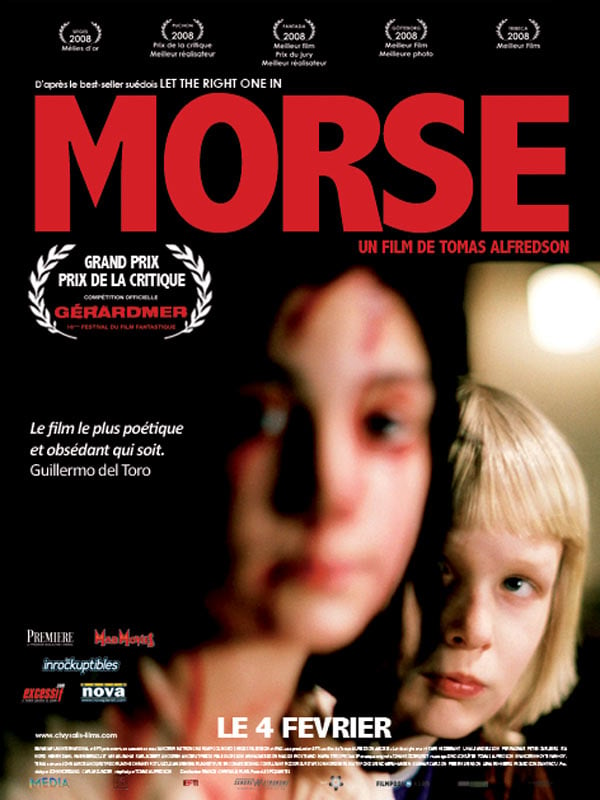

Maria Wyeth (Tuesday Weld) est une star du cinéma qui s’est brûlée les ailes trop jeune. Le premier plan du film la montre déambulant dans les allées du jardin de la clinique psychiatrique où elle a été internée, après le suicide de son ami BZ Mendenhall (Anthony Perkins). Oskar est un jeune collégien mal dans sa peau. Il habite seul avec sa mère divorcée dans un petit appartement d’une cité HLM. Il est la tête de Turc de ses camarades. S’installe dans l’appartement voisin du sien une jeune fille, Eli, au comportement mystérieux qu’accompagne un homme d’âge mur qu’elle présente comme son père.

Oskar est un jeune collégien mal dans sa peau. Il habite seul avec sa mère divorcée dans un petit appartement d’une cité HLM. Il est la tête de Turc de ses camarades. S’installe dans l’appartement voisin du sien une jeune fille, Eli, au comportement mystérieux qu’accompagne un homme d’âge mur qu’elle présente comme son père. La quarantaine, France (Karin Viard) élève seule à Dunkerque ses trois filles adolescentes. Licenciée d’un groupe sidérurgique en faillite, elle décide, après une tentative de suicide, de remonter la pente en allant travailler à Paris. Elle y devient la femme de ménage de Stéphane, un requin de la finance qui brasse des millions entre la City et La Défense et amène en week-end à Venise dans son bimoteur les top models qui défilent dans son lit. France a tôt fait de se rendre indispensable à Stéphane en babysittant Alban, son fils de quatre ans dont il est incapable de s’occuper. Mais la confiance qui s’installe peu à peu entre eux sera brutalement brisée par une consternante révélation.

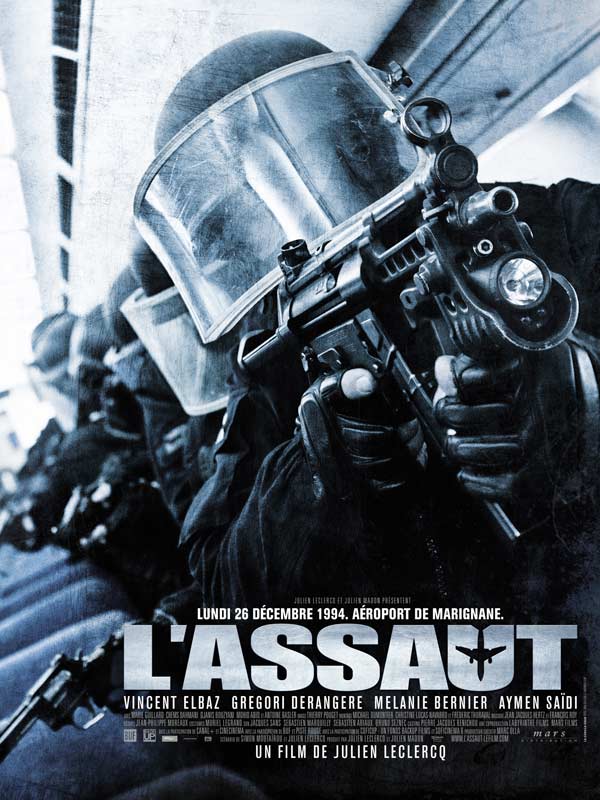

La quarantaine, France (Karin Viard) élève seule à Dunkerque ses trois filles adolescentes. Licenciée d’un groupe sidérurgique en faillite, elle décide, après une tentative de suicide, de remonter la pente en allant travailler à Paris. Elle y devient la femme de ménage de Stéphane, un requin de la finance qui brasse des millions entre la City et La Défense et amène en week-end à Venise dans son bimoteur les top models qui défilent dans son lit. France a tôt fait de se rendre indispensable à Stéphane en babysittant Alban, son fils de quatre ans dont il est incapable de s’occuper. Mais la confiance qui s’installe peu à peu entre eux sera brutalement brisée par une consternante révélation. Le 24 décembre 1994, en pleine guerre civile algérienne, un commando de quatre hommes du GIA prend en otage le vol AF8969 Alger-Paris. Les revendications du commando sont floues : veut-il la libération des deux leaders du GIA ? ou veut-il transformer l’Airbus en bombe volante et l’écraser sur la Tour Eiffel ? L’avion reste bloqué à Alger pendant deux jours ; le commando libère une partie des otages mais en exécute trois avant d’obtenir l’autorisation de décoller. Détourné sur l’aéroport de Marseille Marignane, il y est accueilli par le GIGN qui a reçu des autorités française l’ordre de donner l’assaut.

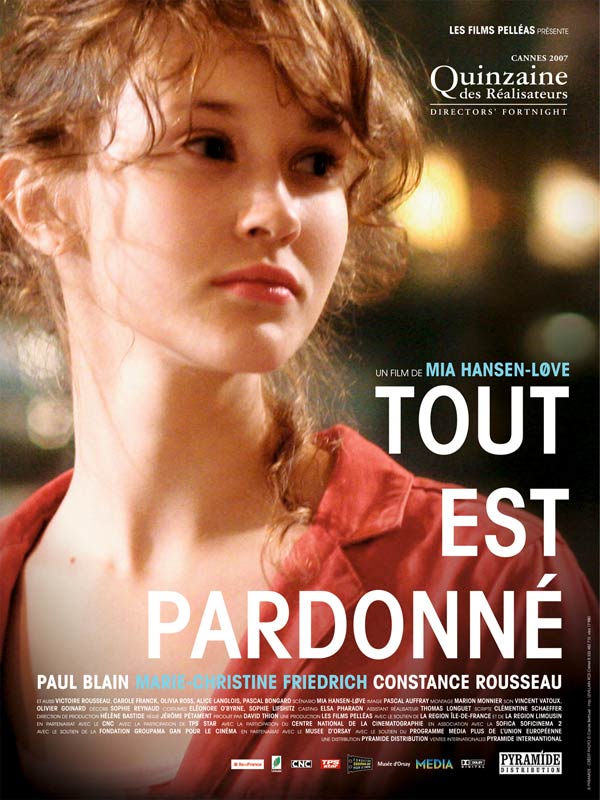

Le 24 décembre 1994, en pleine guerre civile algérienne, un commando de quatre hommes du GIA prend en otage le vol AF8969 Alger-Paris. Les revendications du commando sont floues : veut-il la libération des deux leaders du GIA ? ou veut-il transformer l’Airbus en bombe volante et l’écraser sur la Tour Eiffel ? L’avion reste bloqué à Alger pendant deux jours ; le commando libère une partie des otages mais en exécute trois avant d’obtenir l’autorisation de décoller. Détourné sur l’aéroport de Marseille Marignane, il y est accueilli par le GIGN qui a reçu des autorités française l’ordre de donner l’assaut. L’action de Tout est pardonné se déroule en trois parties différentes dans le temps et dans l’espace. Elle commence à Vienne où on découvre Victor (Paul Blain), Annette (Marie-Christine Friedrich) sa compagne autrichienne et Pamela leur petite fille de six ans. Ils forment une famille en apparence unie mais dont le bonheur semble menacé par d’insidieuses failles. Victor en effet est hanté par ses démons intérieurs. De retour à Paris, la famille éclate. Victor qui n’arrive pas à décrocher de la drogue abandonne le domicile conjugal, vit un temps avec une junkie, ne laissant à Annette d’autre alternative que la fuite avec sa fille.

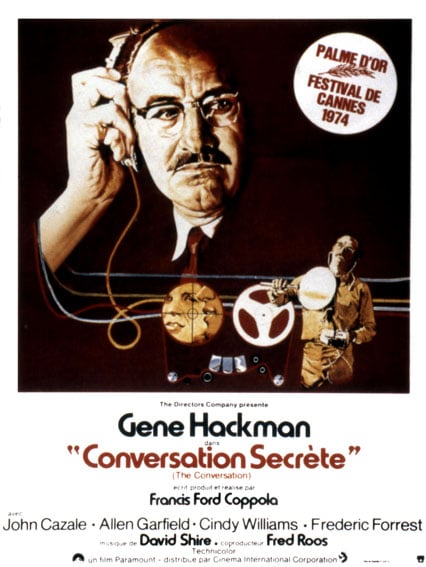

L’action de Tout est pardonné se déroule en trois parties différentes dans le temps et dans l’espace. Elle commence à Vienne où on découvre Victor (Paul Blain), Annette (Marie-Christine Friedrich) sa compagne autrichienne et Pamela leur petite fille de six ans. Ils forment une famille en apparence unie mais dont le bonheur semble menacé par d’insidieuses failles. Victor en effet est hanté par ses démons intérieurs. De retour à Paris, la famille éclate. Victor qui n’arrive pas à décrocher de la drogue abandonne le domicile conjugal, vit un temps avec une junkie, ne laissant à Annette d’autre alternative que la fuite avec sa fille. Harry Caul (Gene Hackman) est un professionnel de la surveillance. Grâce aux technologies de pointe qu’il utilise, il est capable, avec les collaborateurs qu’il s’est adjoint, d’enregistrer n’importe quelle conversation.

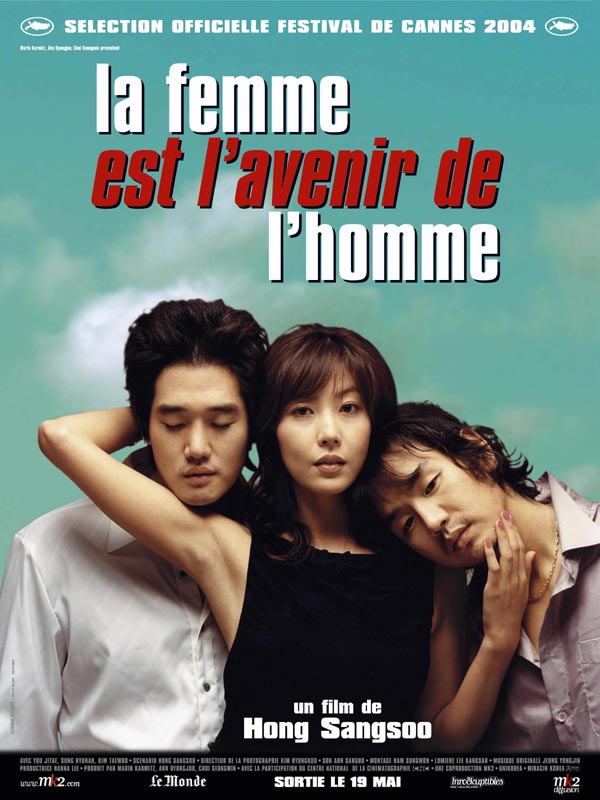

Harry Caul (Gene Hackman) est un professionnel de la surveillance. Grâce aux technologies de pointe qu’il utilise, il est capable, avec les collaborateurs qu’il s’est adjoint, d’enregistrer n’importe quelle conversation. La neige tombe sur Séoul. Deux amis d’université se retrouvent et prennent un verre ensemble. Munho s’est marié avec une femme qui le caporalise et enseigne les arts plastiques. Hunjoon rentre d’un long séjour aux Etats-Unis et hésite à enseigner le cinéma ou à sauter le pas de la réalisation. Emportés par leurs rêveries, les deux amis se remémorent Sunhwa, une femme qu’ils ont tous les deux aimée, et décident de la revoir.

La neige tombe sur Séoul. Deux amis d’université se retrouvent et prennent un verre ensemble. Munho s’est marié avec une femme qui le caporalise et enseigne les arts plastiques. Hunjoon rentre d’un long séjour aux Etats-Unis et hésite à enseigner le cinéma ou à sauter le pas de la réalisation. Emportés par leurs rêveries, les deux amis se remémorent Sunhwa, une femme qu’ils ont tous les deux aimée, et décident de la revoir. La vie n’a pas été tendre avec Nina (Judith Chemla) qui est à la rue avec son petit garçon Enzo. Recueillie une nuit de maraude par le Samu social, elle échoue à Versailles où, au cœur de la forêt, elle rencontre Damien (Guillaume Depardieu), qui vit en quasi-autarcie dans une cabane qu’il a construite de ses mains. Nina va lui abandonner son fils pour partir en province se reconstruire. Entre l’homme des bois et le garçonnet se construira une relation quasi-filiale.

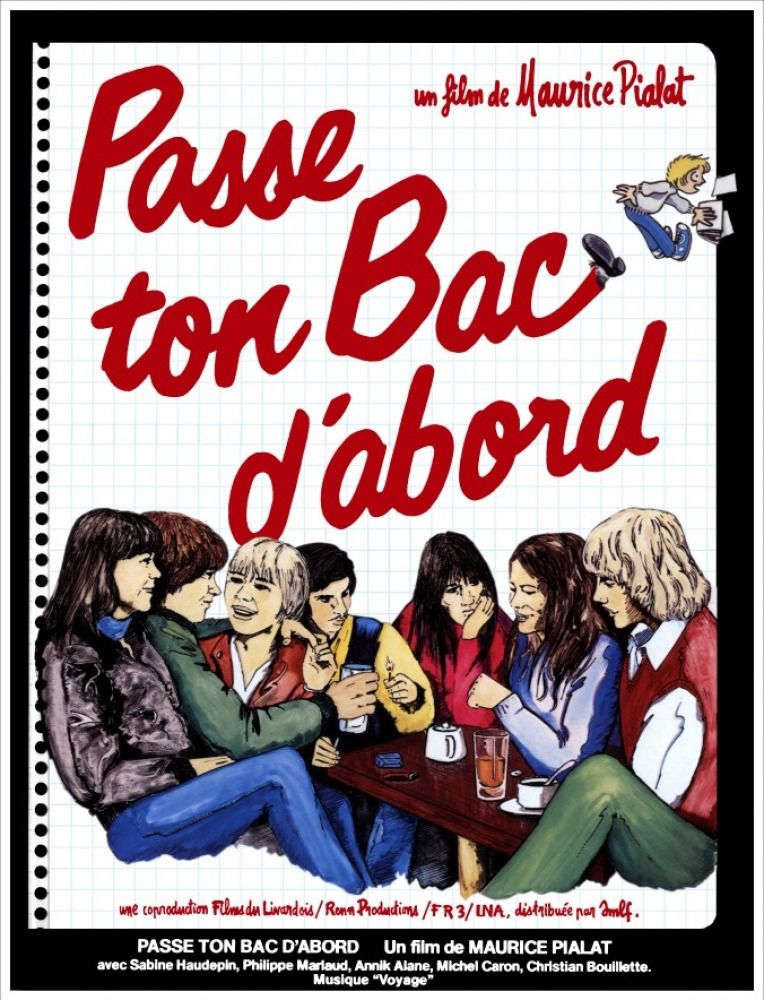

La vie n’a pas été tendre avec Nina (Judith Chemla) qui est à la rue avec son petit garçon Enzo. Recueillie une nuit de maraude par le Samu social, elle échoue à Versailles où, au cœur de la forêt, elle rencontre Damien (Guillaume Depardieu), qui vit en quasi-autarcie dans une cabane qu’il a construite de ses mains. Nina va lui abandonner son fils pour partir en province se reconstruire. Entre l’homme des bois et le garçonnet se construira une relation quasi-filiale. Une tranche de vies de quelques jeunes l’année de leur terminale. Leur horizon est borné par le bac, qu’ils sont censés passer en fin d’année et qui leur ouvrira la porte d’un avenir qui ne les fait pas rêver. D’origine modeste, de milieu souvent populaire, ils vivent à Lens dans un milieu ouvrier. Leur seul loisir est de hanter le bistrot du coin et, les soirs de match, les tribunes du stade Bollaert. Avec les beaux jours, ils s’autorisent une virée sur les plages de la mer du Nord.

Une tranche de vies de quelques jeunes l’année de leur terminale. Leur horizon est borné par le bac, qu’ils sont censés passer en fin d’année et qui leur ouvrira la porte d’un avenir qui ne les fait pas rêver. D’origine modeste, de milieu souvent populaire, ils vivent à Lens dans un milieu ouvrier. Leur seul loisir est de hanter le bistrot du coin et, les soirs de match, les tribunes du stade Bollaert. Avec les beaux jours, ils s’autorisent une virée sur les plages de la mer du Nord.