Taisto Kasurinen travaillait au nord de la Finlande dans une mine qui vient de fermer. Avant de se suicider, son père lui fait don de sa rutilante décapotable américaine et l’incite à quitter la région. Taisto suit son conseil et gagne Helsinki. En chemin, deux voyous le délestent de ses économies. Sans le sou, Taisto survit tant bien que mal dans la capitale. Il y fait la connaissance d’Irmeli qui l’héberge. Il retrouve par hasard l’un de ses assaillants, le rosse, mais se fait arrêter pour violence et enfermer en prison. Avec l’aide de son compagnon de cellule, il réussit à s’évader et à quitter la Finlande pour le Mexique à bord du cargo Ariel.

Taisto Kasurinen travaillait au nord de la Finlande dans une mine qui vient de fermer. Avant de se suicider, son père lui fait don de sa rutilante décapotable américaine et l’incite à quitter la région. Taisto suit son conseil et gagne Helsinki. En chemin, deux voyous le délestent de ses économies. Sans le sou, Taisto survit tant bien que mal dans la capitale. Il y fait la connaissance d’Irmeli qui l’héberge. Il retrouve par hasard l’un de ses assaillants, le rosse, mais se fait arrêter pour violence et enfermer en prison. Avec l’aide de son compagnon de cellule, il réussit à s’évader et à quitter la Finlande pour le Mexique à bord du cargo Ariel.

Arte a le bon goût de programmer une rétrospective Kaurismäki. C’est l’occasion de voir ou de revoir les films du plus grand réalisateur finlandais – et du seul dont la renommée ait franchi les frontières. Lorsqu’il tourne Ariel en 1988, il est encore inconnu. La célébrité ne viendra que quelques années plus tard avec L’Homme sans passé, Grand Prix et prix d’interprétation féminine à Cannes en 2002, souvent considéré comme son meilleur film – que Arte a la bonne idée de rediffuser aussi.

Ariel est le deuxième volet d’une Trilogie du prolétariat que Kaurismâki consacre au petit peuple de Helsinki. Son cinéma possède déjà les caractéristiques qu’il n’abandonnera pas et constituent sa marque distinctive. Kaurismäki filme en plans fixes des scènes quasi muettes souvent caractérisées par leur humour noir. Ses personnages ne montrent aucun sentiment et échangent parfois d’une voix sans timbre quelques rares paroles : « – Marions nous et faisons des enfants – J’en ai déjà un – Ah bon… autant de temps de gagné ». La vie leur réserve bien des avanies ; mais ils montrent face à elles, avant que le mot devienne à la mode, une étonnante résilience.

Listé parmi les 1001 films à voir avant de mourir, Ariel est un film emblématique du cinéma de Kaurismäki. Il dure soixante-douze minutes à peine. Il a certes l’image poisseuse et le son grésillant des films qui ont mal vieilli. Mais il n’en reste pas moins l’une des meilleures portes d’entrée dans l’œuvre de ce réalisateur si particulier.

Cher Horowitz (Alicia Silverstone) a seize ans. Elle habite seule avec son père une immense villa luxueuse de Beverly Hills. Avec son inséparable amie Di (Stacey Dash), elle est la coqueluche de son lycée. Quand arrive en milieu d’année une nouvelle élève, Tai (Britanny Murphy), Cher et Di la prennent sous leurs ailes et tentent de lui trouver un petit ami. Si Di a un copain, la vie sentimentale de Cher est plus compliquée : Cher rejette Elton qui la courtise, essaie de séduire Christian, qui s’avère être homo. Trouvera-t-elle le bonheur avec Josh (Paul Rudd), le fils d’un premier lit de la nouvelle épouse de son père ?

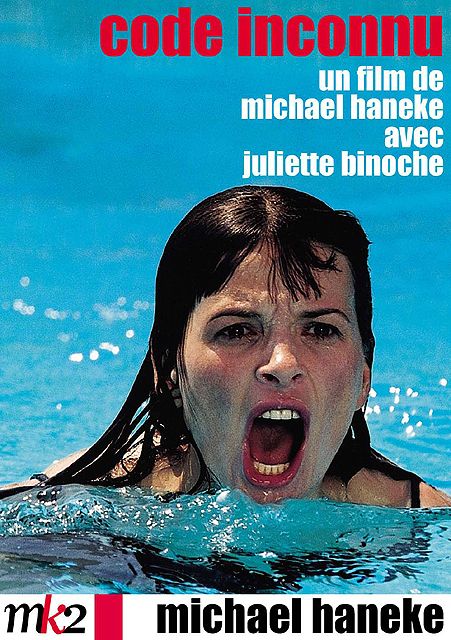

Cher Horowitz (Alicia Silverstone) a seize ans. Elle habite seule avec son père une immense villa luxueuse de Beverly Hills. Avec son inséparable amie Di (Stacey Dash), elle est la coqueluche de son lycée. Quand arrive en milieu d’année une nouvelle élève, Tai (Britanny Murphy), Cher et Di la prennent sous leurs ailes et tentent de lui trouver un petit ami. Si Di a un copain, la vie sentimentale de Cher est plus compliquée : Cher rejette Elton qui la courtise, essaie de séduire Christian, qui s’avère être homo. Trouvera-t-elle le bonheur avec Josh (Paul Rudd), le fils d’un premier lit de la nouvelle épouse de son père ? La première scène de Code inconnu, filmée en lent traveling dans une rue parisienne très achalandée réunit la quasi-totalité des protagonistes d’un récit fragmenté. On y fait la connaissance d’Ana (Juliette Binoche), une actrice dont Georges, le compagnon, est photographe de guerre. Jean, le frère cadet de Georges, qui a quitté sur un coup de tête la ferme dont un père autoritaire voudrait lui faire reprendre les rênes, frappe à la porte d’Ana et lui demande l’hospitalité. En se promenant dans la rue, Jean jette un détritus à une mendiante roumaine, Maria, venue en France à la recherche d’une vie meilleure. La désinvolture de ce geste grossier scandalise Amadou, qui est éducateur dans un institut de sourds-muets. Le ton monte. Les esprits s’échauffent. La police doit intervenir.

La première scène de Code inconnu, filmée en lent traveling dans une rue parisienne très achalandée réunit la quasi-totalité des protagonistes d’un récit fragmenté. On y fait la connaissance d’Ana (Juliette Binoche), une actrice dont Georges, le compagnon, est photographe de guerre. Jean, le frère cadet de Georges, qui a quitté sur un coup de tête la ferme dont un père autoritaire voudrait lui faire reprendre les rênes, frappe à la porte d’Ana et lui demande l’hospitalité. En se promenant dans la rue, Jean jette un détritus à une mendiante roumaine, Maria, venue en France à la recherche d’une vie meilleure. La désinvolture de ce geste grossier scandalise Amadou, qui est éducateur dans un institut de sourds-muets. Le ton monte. Les esprits s’échauffent. La police doit intervenir. L’action se déroule en Cornouailles, au début du dix-neuvième siècle. La taverne de la Jamaïque est un repaire de brigands et de naufrageurs. Son propriétaire, Joss Merlyn, est le chef de cette bande de criminels. Sa nièce, Mary (Maureen O’Hara), devenue orpheline, s’est invitée chez lui sans rien savoir des activités criminelles qui s’y trament. Elle arrive à la taverne juste après le naufrage d’un navire, alors que les bandits se partagent le butin et manquent de tuer l’un des leurs, James Trehearne (Robert Newton), qu’ils suspectent de trahison. C’est Mary qui sauve Trehearne de la mort. Les deux fugitifs courent se réfugier chez le juge de paix Sir Humphrey Pengallan (Charles Laughton), un noble plein de morgue, qui, en réalité, est le donneur d’ordre des brigands.

L’action se déroule en Cornouailles, au début du dix-neuvième siècle. La taverne de la Jamaïque est un repaire de brigands et de naufrageurs. Son propriétaire, Joss Merlyn, est le chef de cette bande de criminels. Sa nièce, Mary (Maureen O’Hara), devenue orpheline, s’est invitée chez lui sans rien savoir des activités criminelles qui s’y trament. Elle arrive à la taverne juste après le naufrage d’un navire, alors que les bandits se partagent le butin et manquent de tuer l’un des leurs, James Trehearne (Robert Newton), qu’ils suspectent de trahison. C’est Mary qui sauve Trehearne de la mort. Les deux fugitifs courent se réfugier chez le juge de paix Sir Humphrey Pengallan (Charles Laughton), un noble plein de morgue, qui, en réalité, est le donneur d’ordre des brigands. Jimmy (Bruno Solo) est le propriétaire d’un bar cracra du 9-3. Pour lui donner un peu de lustre, son ami Fifi (Lorànt Deutsch) lui souffle une idée : faire un coup de pub en y organisant une soirée avec la jet set. Comment attirer le gotha ? En y infiltrant leur ami Mike (Samuel le Bihan), acteur raté mais séduisant. Rebaptisé pour l’occasion Alessandro di Segaffredi, le jeune banlieusard réussit tant bien que mal à se faire une place au soleil entre un aristocrate sans scrupule (Lambert Wilson), une demi-mondaine (Ornella Mutti), une actrice liposucée (Elli Medeiros), un milliardaire brésilien aux mains baladeuses (José Garcia) et un sang-bleu désargenté mais hospitalier (Guillaume Gallienne).

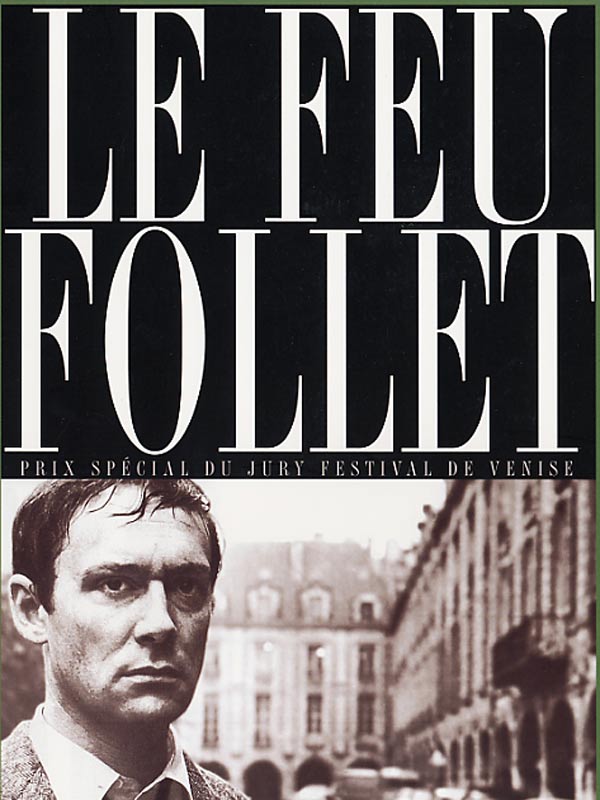

Jimmy (Bruno Solo) est le propriétaire d’un bar cracra du 9-3. Pour lui donner un peu de lustre, son ami Fifi (Lorànt Deutsch) lui souffle une idée : faire un coup de pub en y organisant une soirée avec la jet set. Comment attirer le gotha ? En y infiltrant leur ami Mike (Samuel le Bihan), acteur raté mais séduisant. Rebaptisé pour l’occasion Alessandro di Segaffredi, le jeune banlieusard réussit tant bien que mal à se faire une place au soleil entre un aristocrate sans scrupule (Lambert Wilson), une demi-mondaine (Ornella Mutti), une actrice liposucée (Elli Medeiros), un milliardaire brésilien aux mains baladeuses (José Garcia) et un sang-bleu désargenté mais hospitalier (Guillaume Gallienne). Alain Leroy (Maurice Ronet) vient de passer une nuit avec sa maîtresse. Il est séparé de sa femme Dorothy qui vit aux États-Unis. Alcoolique repenti, il achève une cure de désintoxication dans une clinique versaillaise. Agité de pensées suicidaires, il va passer une dernière journée à Paris. Les rencontres qu’il va y faire – un ami passionné d’égyptologie, marié et père de famille, deux camarades de régiment pervertis par l’OAS, une ancienne maîtresse (Jeanne Moreau à laquelle Louis Malle venait de donner le rôle principal d’Ascenseur pour l’échafaud) – ne parviennent pas à le détourner de son macabre projet.

Alain Leroy (Maurice Ronet) vient de passer une nuit avec sa maîtresse. Il est séparé de sa femme Dorothy qui vit aux États-Unis. Alcoolique repenti, il achève une cure de désintoxication dans une clinique versaillaise. Agité de pensées suicidaires, il va passer une dernière journée à Paris. Les rencontres qu’il va y faire – un ami passionné d’égyptologie, marié et père de famille, deux camarades de régiment pervertis par l’OAS, une ancienne maîtresse (Jeanne Moreau à laquelle Louis Malle venait de donner le rôle principal d’Ascenseur pour l’échafaud) – ne parviennent pas à le détourner de son macabre projet. Au volant d’une Ford hors d’âge, Sam (Yannick Rénier) a pris la route du Sud et la direction de l’Espagne pour y retrouver sa mère (Nicole Garcia) et solder avec elle un lourd passif familial. Il a pris en stop Léa (Léa Seydoux) et son frère Mathieu. Un quatrième passager, Jérémie, se joint bientôt à eux.

Au volant d’une Ford hors d’âge, Sam (Yannick Rénier) a pris la route du Sud et la direction de l’Espagne pour y retrouver sa mère (Nicole Garcia) et solder avec elle un lourd passif familial. Il a pris en stop Léa (Léa Seydoux) et son frère Mathieu. Un quatrième passager, Jérémie, se joint bientôt à eux. Dana, Curt, Jules, Marty et Holden sont cinq jeunes étudiants américains insouciants qui partent passer un week-end dans un chalet au fond des bois. Ils ignorent qu’ils sont l’objet d’une minutieuse surveillance d’une mystérieuse organisation qui a truffé le chalet de caméras cachées et qui s’apprête à déchaîner contre eux les forces de l’enfer.

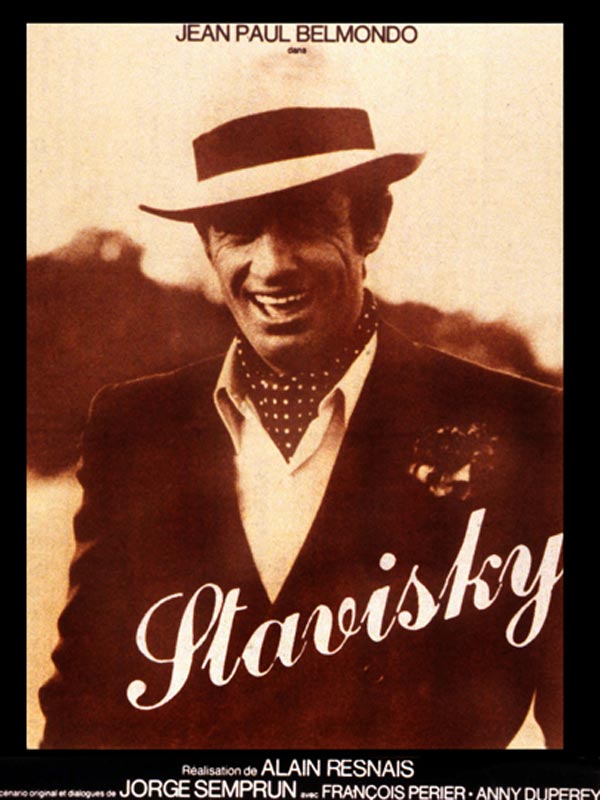

Dana, Curt, Jules, Marty et Holden sont cinq jeunes étudiants américains insouciants qui partent passer un week-end dans un chalet au fond des bois. Ils ignorent qu’ils sont l’objet d’une minutieuse surveillance d’une mystérieuse organisation qui a truffé le chalet de caméras cachées et qui s’apprête à déchaîner contre eux les forces de l’enfer. « L’affaire Stavisky » défraya l’histoire de la IIIème République. Cet escroc au bras long avait réussi à éviter les poursuites grâce à ses relations dans la politique et la justice. La faillite du crédit municipal de Bayonne puis sa mort, dans des conditions obscures, à Chamonix, le 8 janvier 1934, entraînent une série de révélations qui provoquent la chute du Gouvernement et suscitent une flambée d’antiparlementarisme. Le 6 février 1934, une foule de manifestants manque d’envahir le palais-Bourbon et de renverser le régime.

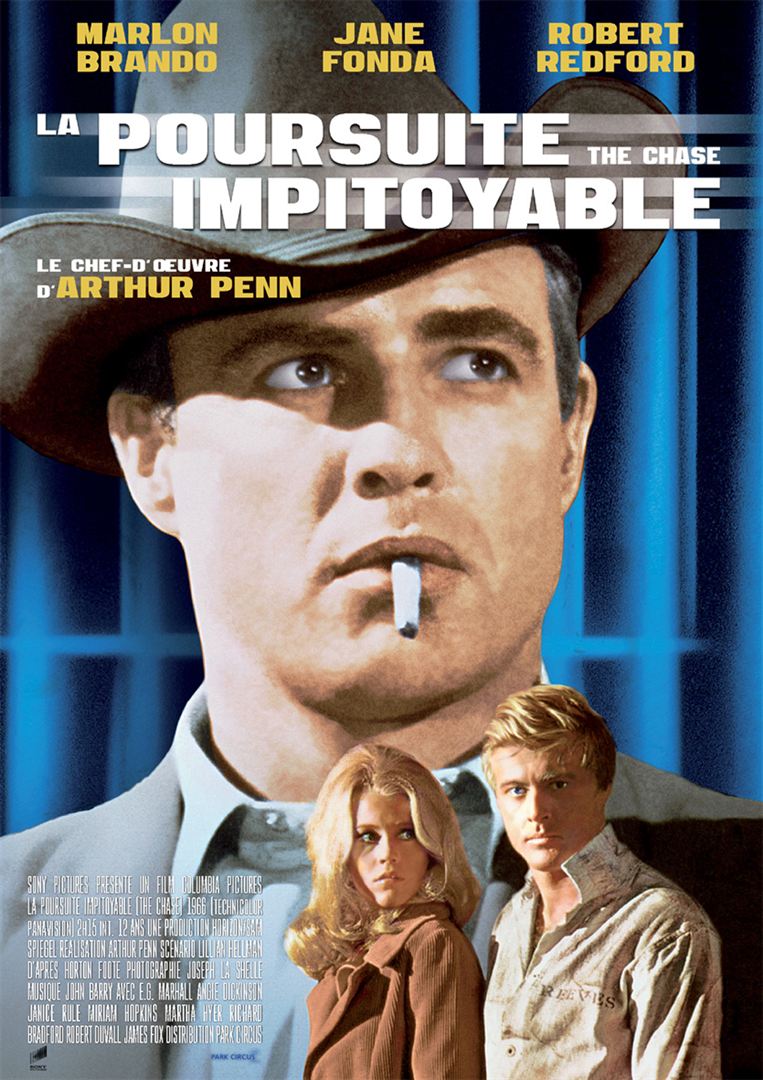

« L’affaire Stavisky » défraya l’histoire de la IIIème République. Cet escroc au bras long avait réussi à éviter les poursuites grâce à ses relations dans la politique et la justice. La faillite du crédit municipal de Bayonne puis sa mort, dans des conditions obscures, à Chamonix, le 8 janvier 1934, entraînent une série de révélations qui provoquent la chute du Gouvernement et suscitent une flambée d’antiparlementarisme. Le 6 février 1934, une foule de manifestants manque d’envahir le palais-Bourbon et de renverser le régime. La petite ville de Tarl au Texas apprend avec stupéfaction l’évasion de Bubber Reeves (Robert Redford) du pénitencier où il purge la peine qui lui a été infligée pour divers larcins commis dans sa jeunesse.

La petite ville de Tarl au Texas apprend avec stupéfaction l’évasion de Bubber Reeves (Robert Redford) du pénitencier où il purge la peine qui lui a été infligée pour divers larcins commis dans sa jeunesse.