Dengt Vylbeke, un aristocrate, perd la vue durant son service militaire. Abandonnée par sa fiancée, il est soigné par Ingrid, sa bonne, qui tombe amoureuse de lui. Mais l’amour de celle-ci n’est pas payé de retour car l’écart de classe est trop grand.

Dengt Vylbeke, un aristocrate, perd la vue durant son service militaire. Abandonnée par sa fiancée, il est soigné par Ingrid, sa bonne, qui tombe amoureuse de lui. Mais l’amour de celle-ci n’est pas payé de retour car l’écart de classe est trop grand.

Après avoir échoué au concours du conservatoire, Bengt trouve un emploi de pianiste dans un hôtel. Il retrouve Ingrid qui s’est entretemps fiancé.

« Musique dans les ténèbres » est une réalisation de jeunesse de Ingmar Bergman. Venu du théâtre, le réalisateur, âgé de trente ans à peine, n’a pas encore trouvé ses marques. Il tourne des films de commande qui louchent du côté du réalisme français de Renoir, Carné ou Duvivier. Rien n’annonce le tournant que prendra son œuvre, pour le meilleur et parfois pour le pire, lorsqu’elle traitera à bras le corps les sujets de la foi, de l’amour, d’un monde sans Dieu.

Inspiré d’un roman de l’écrivaine suédoise Dagmar Edqvist, le scénario de « Musique dans les ténèbres » est à la limite de la mièvrerie. Il a néanmoins offert à Bergman son premier succès critique et public.

Aujourd’hui, l’intérêt du film est ailleurs. Il réside dans l’approche documentaire de Bergman, qui ne connaît, à ma connaissance, aucun autre exemple dans le reste de son œuvre. Le réalisateur est allé filmer à l’institut des jeunes aveugles de Stockholm (Jim Jarmusch a fait la même chose à Paris avec Béatrice Dalle dans l’un des sketch de Night on Earth en 1991) et il y a pris un vif intérêt dont le film, quasi-documentaire, porte la trace.

Des monstres sont exhibés dans un cirque : lilliputien, microcéphale, sœurs siamoises, femme à barbe… Hans, le nain, est amoureux de Cléopâtre, la belle trapéziste qui, apprenant qu’il va hériter, décide de l’épouser puis de l’empoisonner. La communauté des monstres prend la défense de l’un des siens et se venge de la plus atroce des manières.

Des monstres sont exhibés dans un cirque : lilliputien, microcéphale, sœurs siamoises, femme à barbe… Hans, le nain, est amoureux de Cléopâtre, la belle trapéziste qui, apprenant qu’il va hériter, décide de l’épouser puis de l’empoisonner. La communauté des monstres prend la défense de l’un des siens et se venge de la plus atroce des manières. En 1965, Jean-Luc Godard a trente-cinq ans. Il est à un tournant de sa vie. Il a quitté Anna Karina l’année précédente et rencontrera Anne Wiazemsky l’année suivante. Il a tourné ses plus grands films : « À bout de souffle » en 1959, « Le Mépris » en 1963, « Pierrot le fou » en 1965. Il est conscient d’être arrivé au bout de son œuvre et se cherche un nouvel élan. Il va se tourner vers un cinéma plus engagé pour répondre aux accusations de nombrilisme adressées aux auteurs de la Nouvelle Vague et vers un cinéma plus expérimental qui tourne le dos aux formes traditionnelles de narration et entend se délivrer des contraintes techniques d’un lourd plateau. Pour le dire autrement, Godard va se mettre à tourner n’importe quoi n’importe comment !

En 1965, Jean-Luc Godard a trente-cinq ans. Il est à un tournant de sa vie. Il a quitté Anna Karina l’année précédente et rencontrera Anne Wiazemsky l’année suivante. Il a tourné ses plus grands films : « À bout de souffle » en 1959, « Le Mépris » en 1963, « Pierrot le fou » en 1965. Il est conscient d’être arrivé au bout de son œuvre et se cherche un nouvel élan. Il va se tourner vers un cinéma plus engagé pour répondre aux accusations de nombrilisme adressées aux auteurs de la Nouvelle Vague et vers un cinéma plus expérimental qui tourne le dos aux formes traditionnelles de narration et entend se délivrer des contraintes techniques d’un lourd plateau. Pour le dire autrement, Godard va se mettre à tourner n’importe quoi n’importe comment ! La Révolution française par le petit bout de la lorgnette.

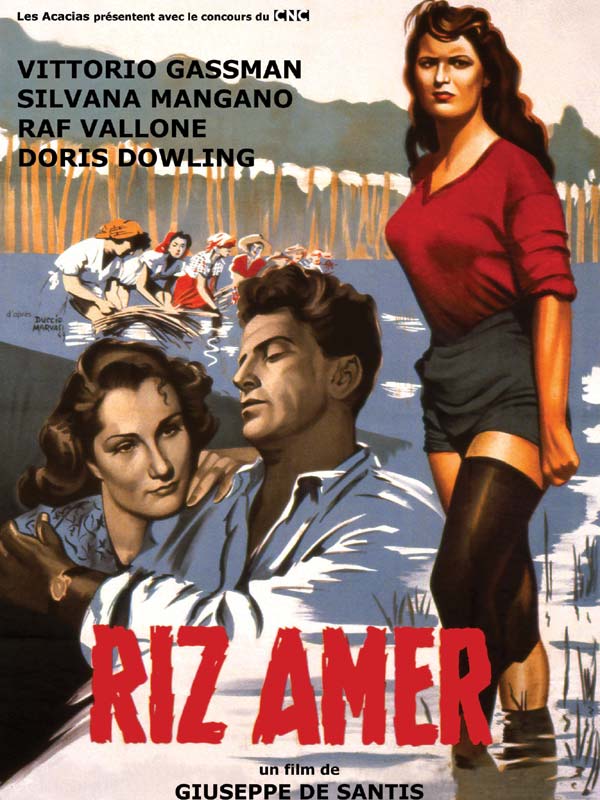

La Révolution française par le petit bout de la lorgnette. Pour échapper à la police qui les traque, un voleur de bijou et sa complice se cachent parmi les travailleuses qui repiquent le riz de la vallée du Pô.

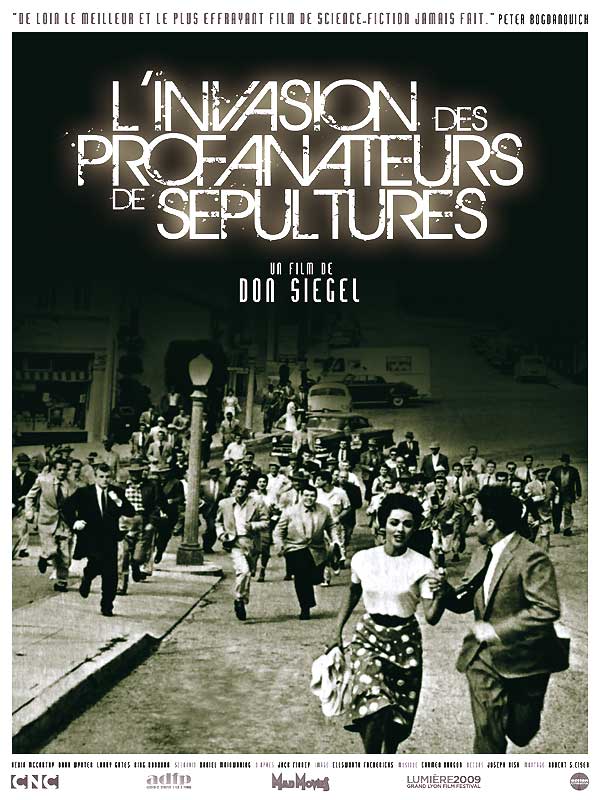

Pour échapper à la police qui les traque, un voleur de bijou et sa complice se cachent parmi les travailleuses qui repiquent le riz de la vallée du Pô. Dans une paisible ville de Californie, le docteur Bennell découvre chez ses patients d’étranges symptômes : ils ne reconnaissent plus leurs proches. Ses craintes se réaliseront bientôt : des clones extraterrestres germent dans d’énormes cocons et profitent de la nuit pour s’emparer de l’esprit des habitants.

Dans une paisible ville de Californie, le docteur Bennell découvre chez ses patients d’étranges symptômes : ils ne reconnaissent plus leurs proches. Ses craintes se réaliseront bientôt : des clones extraterrestres germent dans d’énormes cocons et profitent de la nuit pour s’emparer de l’esprit des habitants. Howard Hawks est l’un des plus grands réalisateurs américains. Il a réussi à signer des chefs-d’oeuvre dans les genres les plus différents : le film de gangsters (Scarface), le film noir (Le Port de l’angoisse), la comédie (Les Hommes préfèrent les blondes), le western (La Captive aux yeux clairs, Rio Bravo).

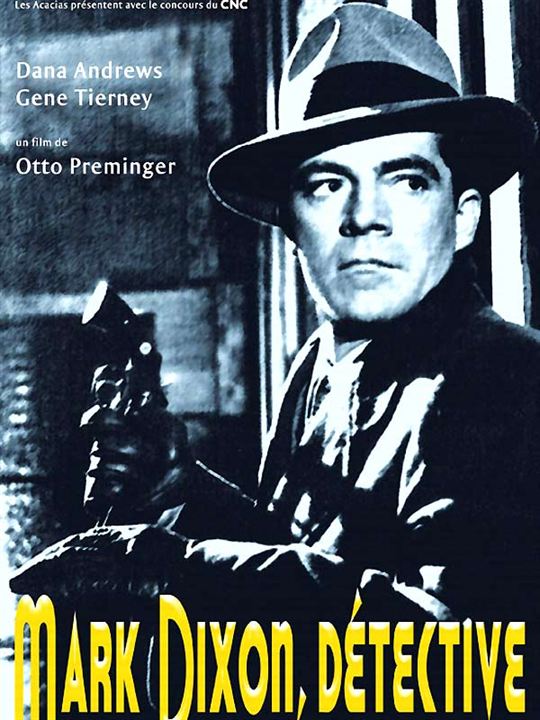

Howard Hawks est l’un des plus grands réalisateurs américains. Il a réussi à signer des chefs-d’oeuvre dans les genres les plus différents : le film de gangsters (Scarface), le film noir (Le Port de l’angoisse), la comédie (Les Hommes préfèrent les blondes), le western (La Captive aux yeux clairs, Rio Bravo). Mark Dixon, détective : voilà un titre de série TV. Where the Sidewalk Ends a beaucoup plus d’allure. Et de l’allure, le film d’Otto Preminger n’en manque pas. Le génial réalisateur autrichien, débarqué à Hollywood en 1935 (merci Adolf !), avait signé en 1944 Laura avec Gene Tierney et Dana Andrews. Il reforme ce couple mythique six ans plus tard dans un film qui, éclipsé par l’indépassable Laura, n’en mérite pas moins le détour.

Mark Dixon, détective : voilà un titre de série TV. Where the Sidewalk Ends a beaucoup plus d’allure. Et de l’allure, le film d’Otto Preminger n’en manque pas. Le génial réalisateur autrichien, débarqué à Hollywood en 1935 (merci Adolf !), avait signé en 1944 Laura avec Gene Tierney et Dana Andrews. Il reforme ce couple mythique six ans plus tard dans un film qui, éclipsé par l’indépassable Laura, n’en mérite pas moins le détour. La filmothèque du Quartier Latin ressort deux films de Kenji Mizoguchi sortis respectivement en 1951 et 1952. Ces dates méritent doublement d’être soulignées. Pour le Japon : quelques années à peine après la défaite, il se relève rapidement et va connaître l’une des croissances économiques les plus rapides qui soient. Cette croissance coïncide avec une étonnante vitalité culturelle : Kurosawa (Rashômon), Ozu (Voyage à Tokyo) et Mizoguchi signent leurs plus grands films à cette époque. Pour l’Occident aussi qui s’ouvre à un cinéma non occidental : Rashômon reçoit le Lion d’or à Venise en 1951 puis l’Oscar du meilleur film étranger, Kinugasa obtient la Palme d’or en 1954 pour La Porte de l’enfer, Satyaijit Ray décroche le Lion d’or en 1957 avec le deuxième volet de la trilogie du Monde d’Apu et Inagaki pour L’Homme au pousse-pousse l’année suivante.

La filmothèque du Quartier Latin ressort deux films de Kenji Mizoguchi sortis respectivement en 1951 et 1952. Ces dates méritent doublement d’être soulignées. Pour le Japon : quelques années à peine après la défaite, il se relève rapidement et va connaître l’une des croissances économiques les plus rapides qui soient. Cette croissance coïncide avec une étonnante vitalité culturelle : Kurosawa (Rashômon), Ozu (Voyage à Tokyo) et Mizoguchi signent leurs plus grands films à cette époque. Pour l’Occident aussi qui s’ouvre à un cinéma non occidental : Rashômon reçoit le Lion d’or à Venise en 1951 puis l’Oscar du meilleur film étranger, Kinugasa obtient la Palme d’or en 1954 pour La Porte de l’enfer, Satyaijit Ray décroche le Lion d’or en 1957 avec le deuxième volet de la trilogie du Monde d’Apu et Inagaki pour L’Homme au pousse-pousse l’année suivante. Simenon est un génie, Michel Simon aussi. La rencontre de deux génies filmée par l’un des plus grands réalisateurs français de l’époque a produit un film injustement oublié, pas loin d’égaler les chefs-d’oeuvre de Marcel Carné, René Clément, René Clair, Jean Renoir…

Simenon est un génie, Michel Simon aussi. La rencontre de deux génies filmée par l’un des plus grands réalisateurs français de l’époque a produit un film injustement oublié, pas loin d’égaler les chefs-d’oeuvre de Marcel Carné, René Clément, René Clair, Jean Renoir…