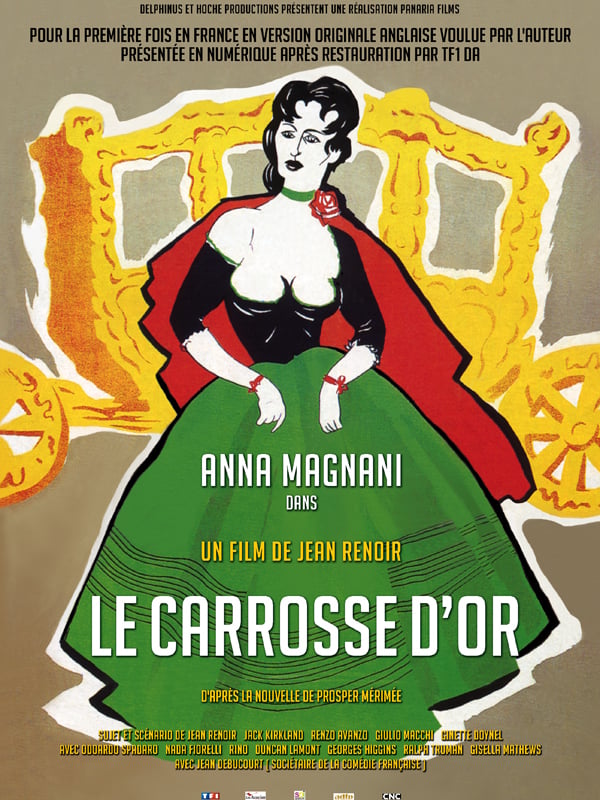

Le Carrosse d’or : Une troupe de comédiens sans le sou débarque dans une colonie espagnole d’Amérique latine au XVIIIème siècle pour s’y produire. Camilla (Anna Magnani), l’interprète de Colombine, a plusieurs courtisans. Le premier, rencontré durant la traversée, est un bel officier espagnol. Le deuxième est Ramon, le célèbre toreador, venu l’applaudir lors de la première représentation donnée par la troupe. Le troisième et non des moindres est le vice-roi en personne qui décide sur une foucade de lui offrir le carrosse d’or qui vient de lui être livré.

Le Carrosse d’or : Une troupe de comédiens sans le sou débarque dans une colonie espagnole d’Amérique latine au XVIIIème siècle pour s’y produire. Camilla (Anna Magnani), l’interprète de Colombine, a plusieurs courtisans. Le premier, rencontré durant la traversée, est un bel officier espagnol. Le deuxième est Ramon, le célèbre toreador, venu l’applaudir lors de la première représentation donnée par la troupe. Le troisième et non des moindres est le vice-roi en personne qui décide sur une foucade de lui offrir le carrosse d’or qui vient de lui être livré.

French Cancan : Danglard (Jean Gabin) est un producteur de spectacles qui nourrit un projet audacieux. Transformer une guinguette populaire en salle de music-hall attirant le tout-Paris et produire au Moulin rouge un spectacle de chahut-cancan, une danse inventée plusieurs décennies plus tôt. Mais, pour mener à bien ce projet, Danglard devra rallier le soutien de riches mécènes.

Au début des années cinquante, Jean Renoir rentre des Etats-Unis où il a passé la guerre, après un crochet par l’Inde où il tourne Le Fleuve. La soixantaine bien entamée, il entame la dernière partie de sa carrière. La Grande Illusion, La Règle du jeu, La Bête humaine sont derrière lui.

Il signe une trilogie consacrée au spectacle : Le Carrosse d’or sur la commedia dell’arte, French Cancan sur le cabaret et enfin en 1956 Elena et les hommes sur le guignol.

Adapté d’une pièce de Prosper Mérimée, Le Carrosse d’or a un parfum de frivolité. C’est en apparence une comédie de mœurs exotique ; mais Le Carrosse d’or recèle une réflexion bien plus profonde sur le théâtre, pour lequel Camilla renoncera à l’amour de ses prétendants. Il en va de même de French Cancan, tiré d’un scénario original de Jean Renoir lui-même dont Danglard constitue un double autobiographique, un homme qui fait passer son art et sa liberté de création avant tout.

Le Carrosse d’Or et French Cancan valent aussi par leur photographie et leur mise en scène. Les couleurs y explosent ; le rythme en est trépidant ; les décors jouent sur les perspectives, les personnages passant sans cesse d’un plan à l’autre. Ce sont des films en constant mouvement où la caméra reste presque tout le temps parfaitement immobile. Une leçon de cinéma pour les jeunes cinéastes qui croient qu’il suffit d’agiter l’objectif dans tous les sens pour donner l’illusion du mouvement.

Le Carrosse d’or, dont François Truffaut a dit qu’il était le film « le plus noble et le plus raffiné jamais tourné », et French Cancan n’ont pas pris une ride.

Un extrait du Carrosse d’or

La bande-annonce de French Cancan

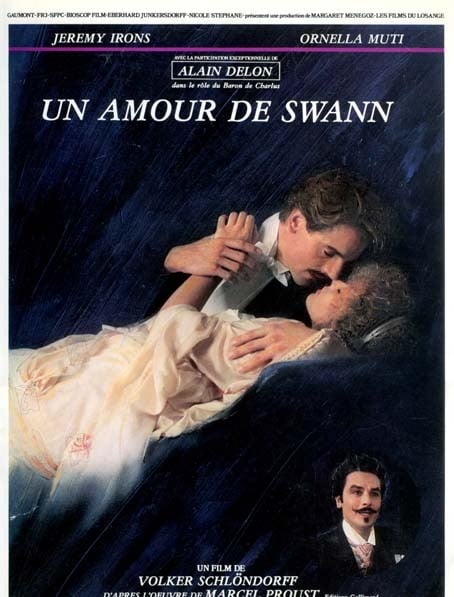

Charles Swann (Jeremy Irons) est un dandy parisien. Il fréquente régulièrement le salon du duc (Jacques Boudet) et de la duchesse (Fanny Ardant) de Guermantes, dont le frère, le baron de Charlus (Alain Delon) est l’un de ses plus proches amis. Charles Swann s’est amouraché d’une demi-mondaine, Odette de Crécy (Ornella Mutti), au passé sulfureux, dont la fréquentation pourrait l’obliger à se couper de son monde. Profondément épris, Swann, affligé d’une jalousie maladive, ne supporte pas la liberté d’Odette et ses fréquentations, notamment avec les Verdurin.

Charles Swann (Jeremy Irons) est un dandy parisien. Il fréquente régulièrement le salon du duc (Jacques Boudet) et de la duchesse (Fanny Ardant) de Guermantes, dont le frère, le baron de Charlus (Alain Delon) est l’un de ses plus proches amis. Charles Swann s’est amouraché d’une demi-mondaine, Odette de Crécy (Ornella Mutti), au passé sulfureux, dont la fréquentation pourrait l’obliger à se couper de son monde. Profondément épris, Swann, affligé d’une jalousie maladive, ne supporte pas la liberté d’Odette et ses fréquentations, notamment avec les Verdurin. La Marchovie est en émoi : une très riche veuve (Jeannette MacDonald), dont les impôts financent à eux seuls la moitié du budget de ce petit royaume d’Europe centrale, menace de s’expatrier à Paris. Une seule solution : y dépêcher le comte Danilo (Maurice Chevalier), un fringant officier et un Don Juan, pour qu’il la séduise, l’épouse et la convainque de revenir en Marchovie.

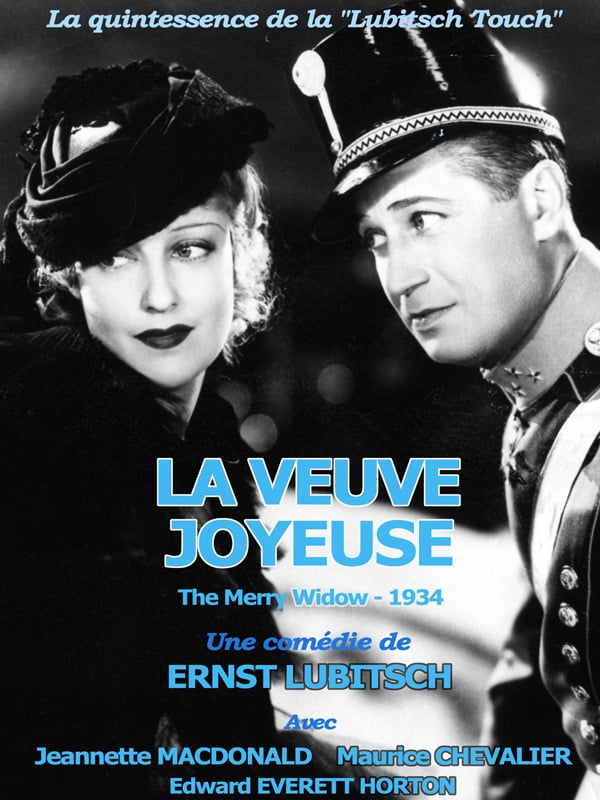

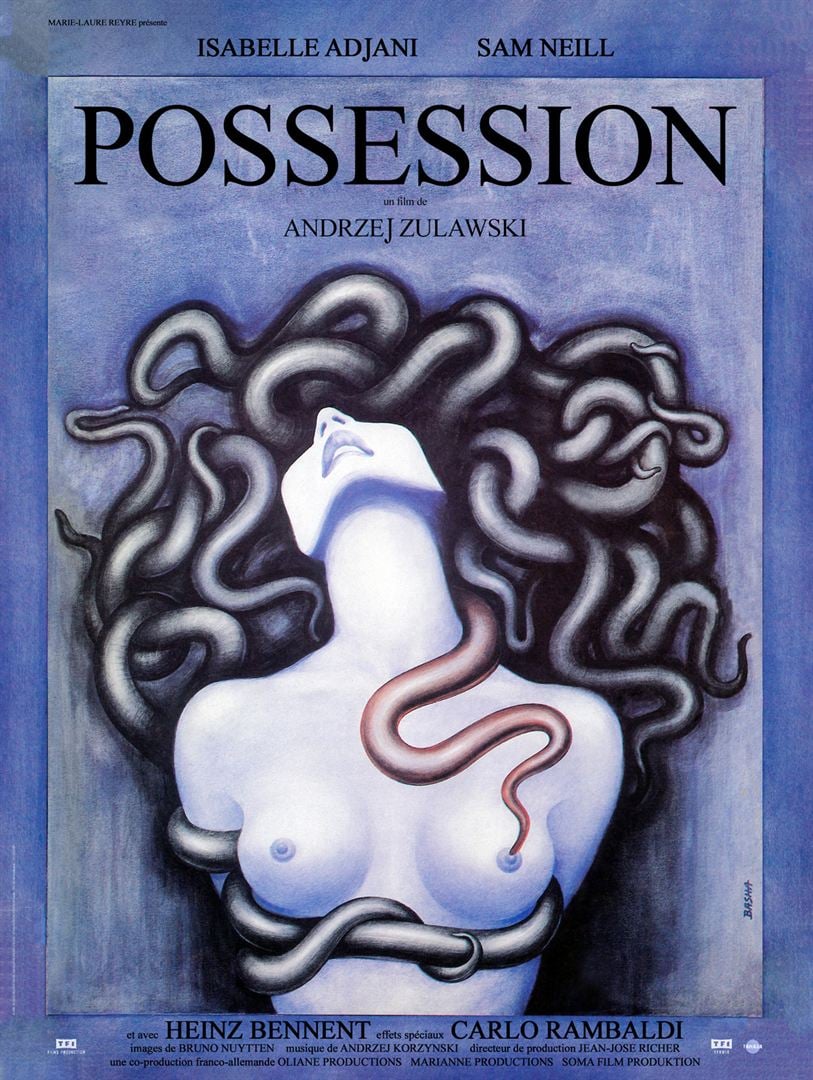

La Marchovie est en émoi : une très riche veuve (Jeannette MacDonald), dont les impôts financent à eux seuls la moitié du budget de ce petit royaume d’Europe centrale, menace de s’expatrier à Paris. Une seule solution : y dépêcher le comte Danilo (Maurice Chevalier), un fringant officier et un Don Juan, pour qu’il la séduise, l’épouse et la convainque de revenir en Marchovie. De retour chez lui à Berlin d’une longue mission, Mark (Sam Neill) retrouve sa femme (Isabelle Adjani), qui veut le quitter, et son fils. Mark est persuadé qu’Anna entretien une liaison avec Heinrich (Heinz Bennent) ; mais celui-ci lui soutient que leur liaison est aujourd’hui terminée. Avec l’aide d’un détective privé qu’il a embauché, Mark retrouve face au Mur l’appartement où Anna a ses mystérieux rendez-vous et découvre avec stupéfaction les causes de son inéluctable éloignement.

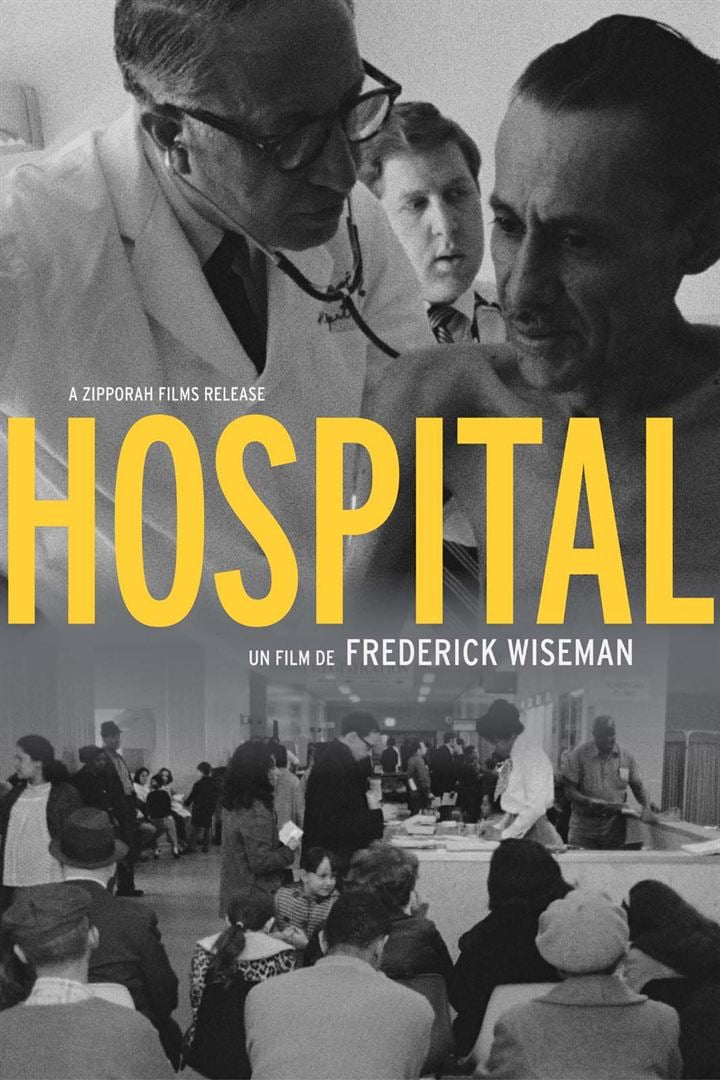

De retour chez lui à Berlin d’une longue mission, Mark (Sam Neill) retrouve sa femme (Isabelle Adjani), qui veut le quitter, et son fils. Mark est persuadé qu’Anna entretien une liaison avec Heinrich (Heinz Bennent) ; mais celui-ci lui soutient que leur liaison est aujourd’hui terminée. Avec l’aide d’un détective privé qu’il a embauché, Mark retrouve face au Mur l’appartement où Anna a ses mystérieux rendez-vous et découvre avec stupéfaction les causes de son inéluctable éloignement. À l’occasion de la rétrospective intégrale programmée au Centre Pompidou de l’ensemble de ses films, Meteor Films, son distributeur en France, ressortent en salles trois de ses documentaires réalisés en noir et blanc au tout début de sa carrière, au tournant des années soixante et soixante-dix. Frederick Wiseman y entame son immense radioscopie des institutions américaines : après un hôpital psychiatrique (

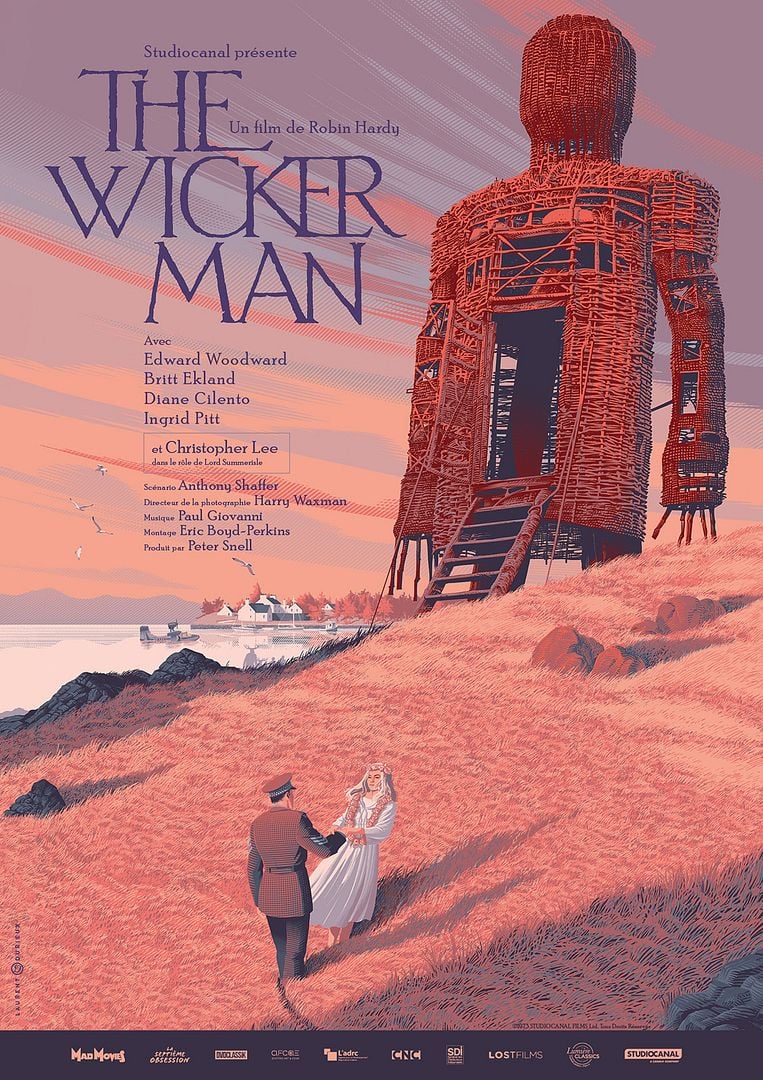

À l’occasion de la rétrospective intégrale programmée au Centre Pompidou de l’ensemble de ses films, Meteor Films, son distributeur en France, ressortent en salles trois de ses documentaires réalisés en noir et blanc au tout début de sa carrière, au tournant des années soixante et soixante-dix. Frederick Wiseman y entame son immense radioscopie des institutions américaines : après un hôpital psychiatrique ( Après avoir reçu une lettre anonyme, l’inspecteur de police Neil Howie (Edward Woodward) débarque sur une petite île reculée des Hébrides écossaises pour y enquêter sur la disparition d’une jeune fille. Chrétien dévot, il y découvre une communauté repliée sur elle-même, vouant un culte aux dieux païens. Lord Summerisle (Christopher Lee), dont l’ancêtre a introduit la culture de fruits rares qui a fait la richesse de ses habitants, y cumule les fonctions de chef civil et d’autorité religieuse.

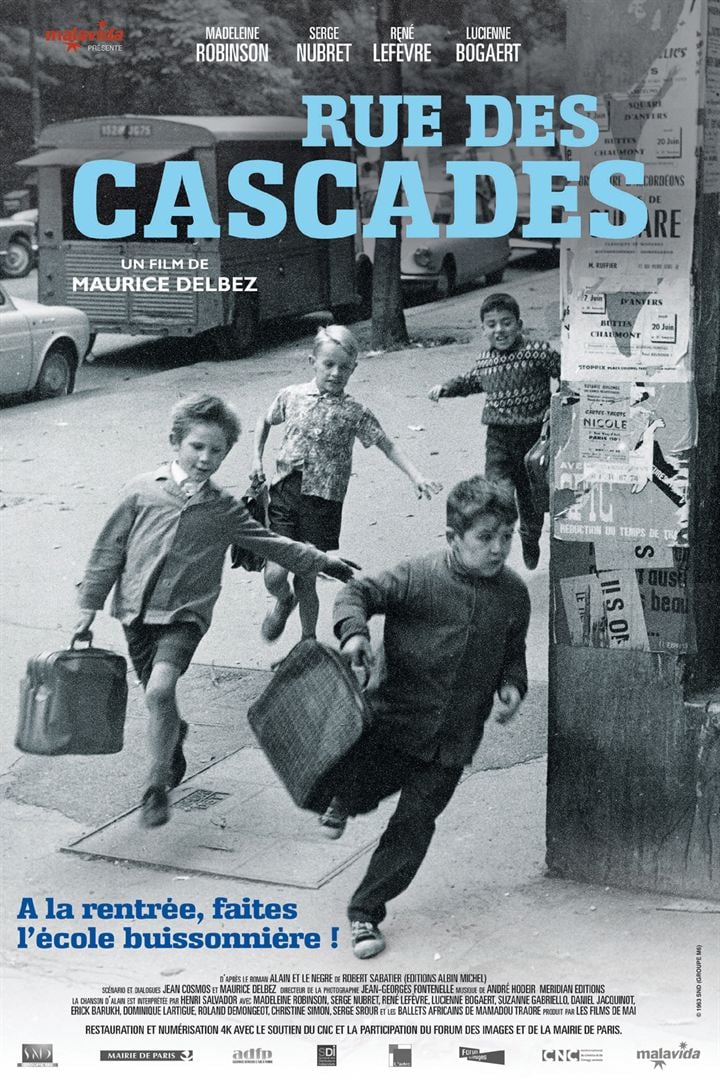

Après avoir reçu une lettre anonyme, l’inspecteur de police Neil Howie (Edward Woodward) débarque sur une petite île reculée des Hébrides écossaises pour y enquêter sur la disparition d’une jeune fille. Chrétien dévot, il y découvre une communauté repliée sur elle-même, vouant un culte aux dieux païens. Lord Summerisle (Christopher Lee), dont l’ancêtre a introduit la culture de fruits rares qui a fait la richesse de ses habitants, y cumule les fonctions de chef civil et d’autorité religieuse. Alain est un gamin haut comme trois pommes qui aime faire des pitreries avec ses camarades. Sa mère, une veuve quadragénaire, tient un café-épicerie dans une petite rue de Ménilmontant. Elle est tombée amoureuse de Vincent, un Antillais, plus jeune qu’elle. Vincent inspire à Alain une franche hostilité teintée de racisme. Mais bien vite la gentillesse de Vincent viendra à bout des préjugés du petit garçon.

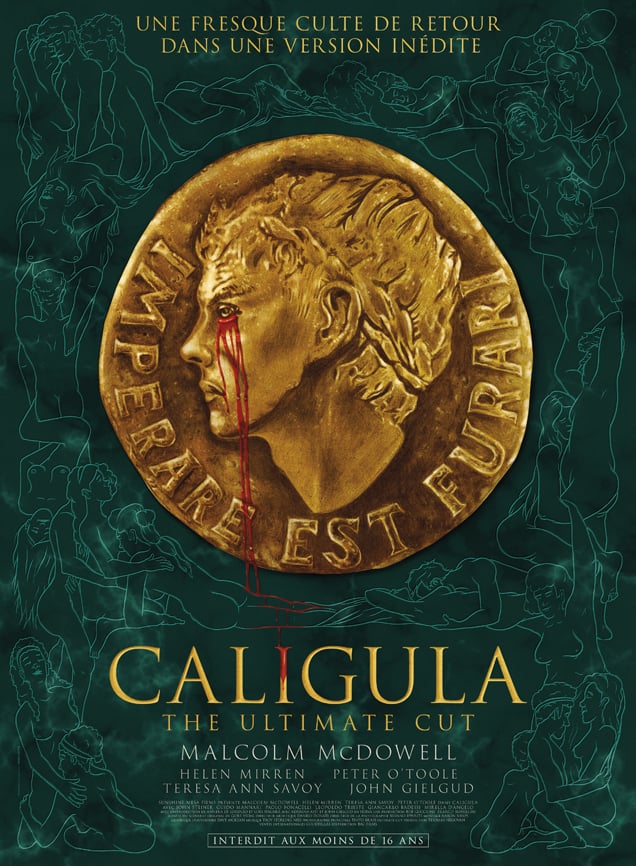

Alain est un gamin haut comme trois pommes qui aime faire des pitreries avec ses camarades. Sa mère, une veuve quadragénaire, tient un café-épicerie dans une petite rue de Ménilmontant. Elle est tombée amoureuse de Vincent, un Antillais, plus jeune qu’elle. Vincent inspire à Alain une franche hostilité teintée de racisme. Mais bien vite la gentillesse de Vincent viendra à bout des préjugés du petit garçon. Caligula (Malcom Mac Dowell) a régné entre 37 et 41 ap. J-C. Son surnom lui venait des « petites bottes » qu’il portait enfant, auprès de son père Germanicus. Apparenté par son père à Marc Antoine, par sa mère à Auguste, il a succédé à Tibère (Peter O’Toole) dont il était le petit-neveu et le fils adoptif, mais qui lui préférait Gémellus, que Caligula fera assassiner. Le règne de Caligula a vite basculé dans le despotisme et la démesure. Il entretenait une relation incestueuse avec sa sœur Drusilla (le rôle refusé par Maria Schneider qui le jugeait trop dénudé fut interprété par Teresa Ann Savoy) qu’il fit diviniser après sa mort en 38. En butte à l’hostilité des sénateurs, qu’il avait humiliés, il fut assassiné par sa garde prétorienne.

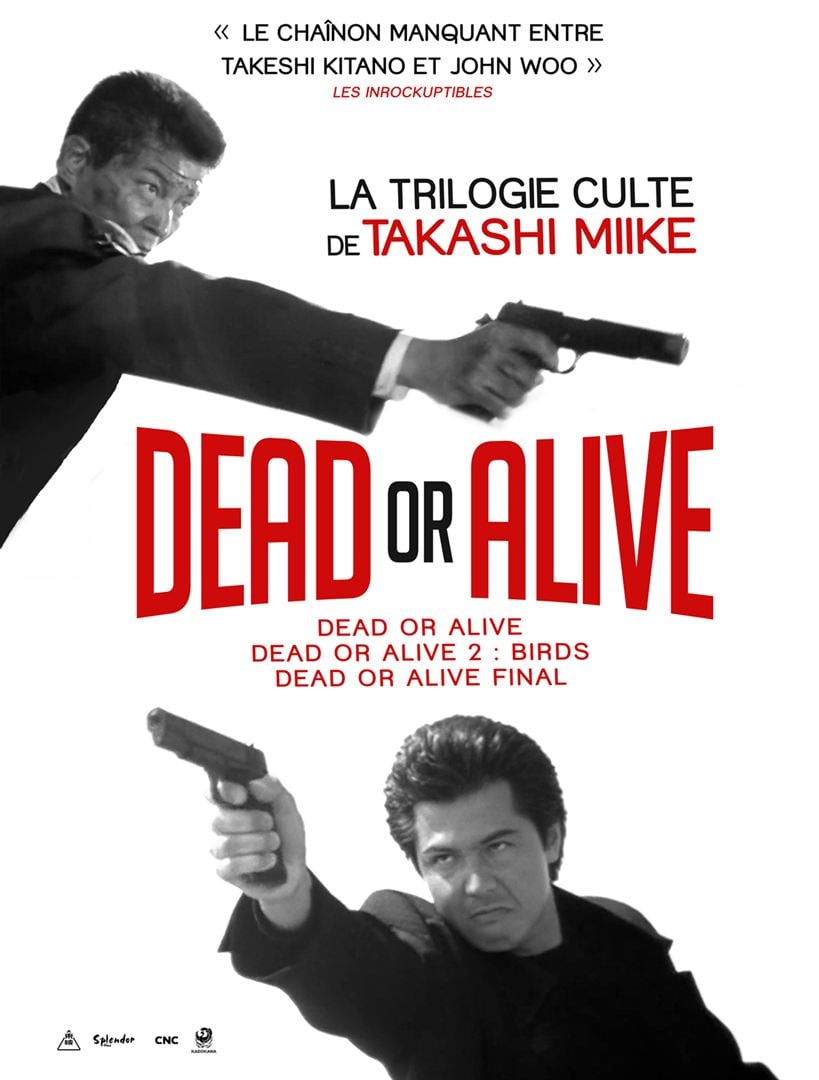

Caligula (Malcom Mac Dowell) a régné entre 37 et 41 ap. J-C. Son surnom lui venait des « petites bottes » qu’il portait enfant, auprès de son père Germanicus. Apparenté par son père à Marc Antoine, par sa mère à Auguste, il a succédé à Tibère (Peter O’Toole) dont il était le petit-neveu et le fils adoptif, mais qui lui préférait Gémellus, que Caligula fera assassiner. Le règne de Caligula a vite basculé dans le despotisme et la démesure. Il entretenait une relation incestueuse avec sa sœur Drusilla (le rôle refusé par Maria Schneider qui le jugeait trop dénudé fut interprété par Teresa Ann Savoy) qu’il fit diviniser après sa mort en 38. En butte à l’hostilité des sénateurs, qu’il avait humiliés, il fut assassiné par sa garde prétorienne. Dead or Alive est une trilogie de films respectivement réalisés en 1999, 2000 et 2004, sortis en bloc en janvier 2004 dans les salles françaises et reprogrammés cet été dans quelques salles parisiennes. Ils sont indépendants les uns des autres mais mettent tous en scène le même duo d’acteurs interprété par Riki Takeuchi, dont la coiffure lui donne des faux airs d’Elvis japonais, et Sho Aikawa.

Dead or Alive est une trilogie de films respectivement réalisés en 1999, 2000 et 2004, sortis en bloc en janvier 2004 dans les salles françaises et reprogrammés cet été dans quelques salles parisiennes. Ils sont indépendants les uns des autres mais mettent tous en scène le même duo d’acteurs interprété par Riki Takeuchi, dont la coiffure lui donne des faux airs d’Elvis japonais, et Sho Aikawa. Après le départ de sa famille en vacances en Bretagne, Henri Plantin (Charles Aznavour), un modeste employé à la Samaritaine, reste seul à Paris au mois d’août, avec pour seule compagnie quelques voisins, habitués du troquet du coin. Il rencontre à la sortie de son travail, sur le quai de la Mégisserie, Patricia Seagrave (Susan Hampshire) une Anglaise venue à Paris poser pour des photos de mode. Entre les deux cœurs solitaires, une brève idylle se noue.

Après le départ de sa famille en vacances en Bretagne, Henri Plantin (Charles Aznavour), un modeste employé à la Samaritaine, reste seul à Paris au mois d’août, avec pour seule compagnie quelques voisins, habitués du troquet du coin. Il rencontre à la sortie de son travail, sur le quai de la Mégisserie, Patricia Seagrave (Susan Hampshire) une Anglaise venue à Paris poser pour des photos de mode. Entre les deux cœurs solitaires, une brève idylle se noue.