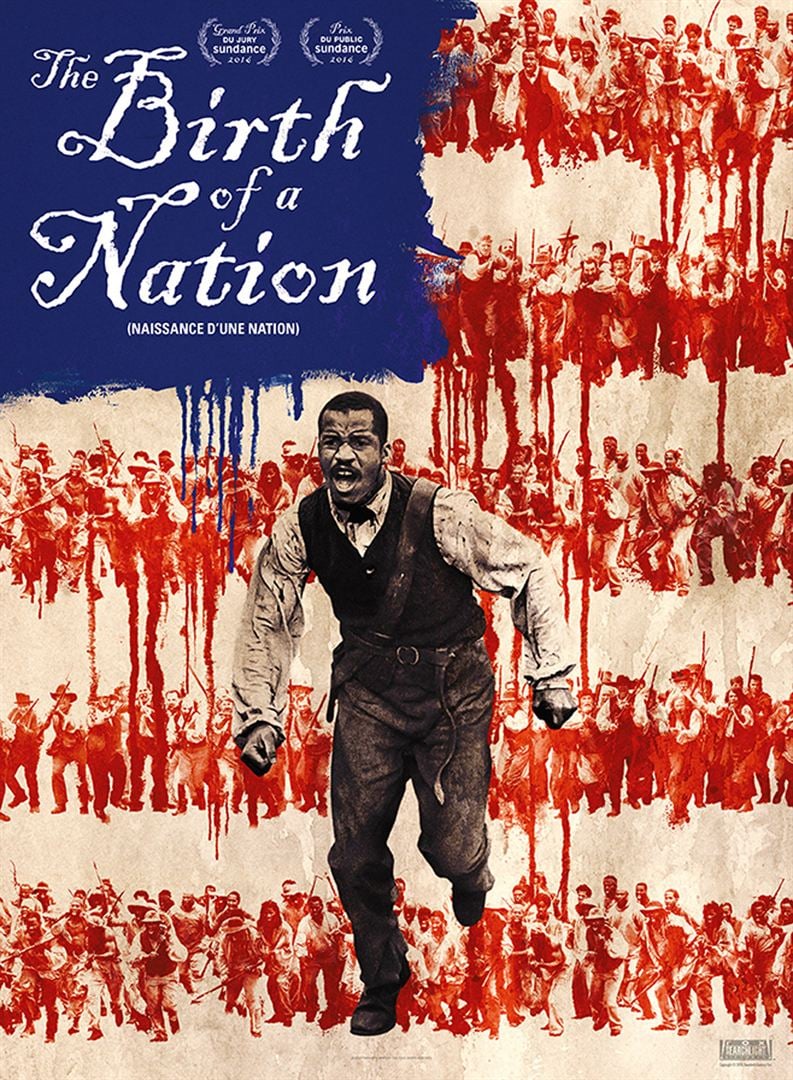

Esclave lettré, prédicateur à ses heures, Nat Turner se rebelle contre ses maîtres et prend la tête de la première révolte d’esclaves en Virginie en 1831.

Esclave lettré, prédicateur à ses heures, Nat Turner se rebelle contre ses maîtres et prend la tête de la première révolte d’esclaves en Virginie en 1831.

Le slavery movie est devenu un genre à part entière aux Etats-Unis. Les plus grands réalisateurs s’y sont essayés : Spielberg (« La Couleur pourpre », « Amistad »), Demme (« Beloved »), Tarantino (« Django Unchained »). Un genre immensément populaire aux Etats-Unis où chacun de ces films ont constitué des succès de box-office mais qui rencontre peu d’écho de ce côté-ci de l’Atlantique : « The Birth of A Nation » a quasiment disparu des écrans en trois semaines d’exploitation.

L’histoire vraie de Nat Turner avait déjà inspiré un roman à William Styron qui lui valut le prix Pulitzer en 1968. Le livre avait suscité la critique de la communauté noire, du fait notamment de l’image complaisante qu’il donnait des esclavagistes blancs et de celle plus ambiguë de Nat Turner et de ses camarades.

Pareille critique ne saurait être adressée au film de Nate Parker – qui a écrit le scénario et tient le rôle principal. Au contraire, il frise le manichéisme, décrivant des Noirs endurant stoïquement le joug barbare que font peser sur eux des Blancs libidineux, confits en religion et abrutis d’alcool.

« The Birth of a Nation » ne quitte pas son acteur principal. Enfant précoce, il apprend à lire avec la mère de son maître. Ses dons oratoires le destinent à la prédication – il était néanmoins hors de question à l’époque qu’un noir accède à la prêtrise. Mais sa rage grandit face aux violences exercées sur ses frères de couleur et dont il est le témoin. le procédé est efficace : le spectateur lui aussi sent son indignation croire devant l’accumulation des tortures complaisamment filmées. Aussi la rébellion, quand elle éclate, inspire-t-elle une joie libératrice, malgré ses excès sanguinaires et en dépit de son échec inéluctable.

« The Birth of a Nation » est un titre subtilement choisi – que les producteurs français ont eu l’intelligence de ne pas traduire – qui fait référence au célèbre film de D.W. Griffith dont il renverse la perspective (Griffith évoquait les conséquences de la Guerre de sécession du point de vue sudiste et faisait l’apologie du Ku Klux Klan). De quelle nation marque-t-il la naissance ? D’une nation où les Noirs se débarrasseront de leurs chaînes ? Ou au contraire d’une nation où des Blancs racistes exercent encore sur des Noirs opprimés une domination intolérable ?

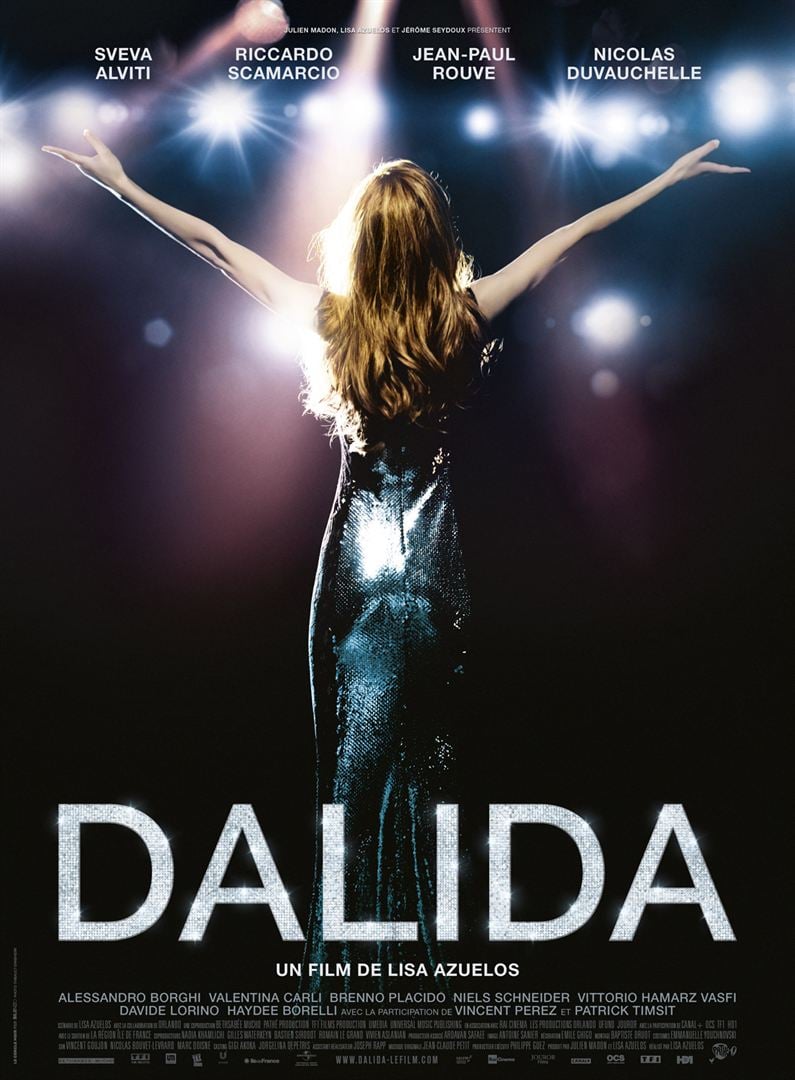

Le biopic est devenu depuis quelques années un genre à part entière. Les États-Unis ont lancé la mode en filmant la vie de Ray Charles, de Bob Dylan, de Johny Cash ou de Kurt Cobain ; la France a emboîté le pas.

Le biopic est devenu depuis quelques années un genre à part entière. Les États-Unis ont lancé la mode en filmant la vie de Ray Charles, de Bob Dylan, de Johny Cash ou de Kurt Cobain ; la France a emboîté le pas. Duval (François Cluzet) est au chômage depuis deux ans. Il récupère lentement d’un sévère burn out et soigne chez les AA son alcoolisme. Il est contacté par Clément (Denis Podalydès) qui lui confie un travail nimbé de mystère : il doit retranscrire des interceptions téléphoniques.

Duval (François Cluzet) est au chômage depuis deux ans. Il récupère lentement d’un sévère burn out et soigne chez les AA son alcoolisme. Il est contacté par Clément (Denis Podalydès) qui lui confie un travail nimbé de mystère : il doit retranscrire des interceptions téléphoniques. Toni a onze ans. Elle boxe dans la salle de son frère entourée de garçons plus âgés qu’elle. Elle rejoint parallèlement les Lionnes, un groupe de filles qui pratiquent dans une salle adjacente le drill, une variante musclée du hip hop.

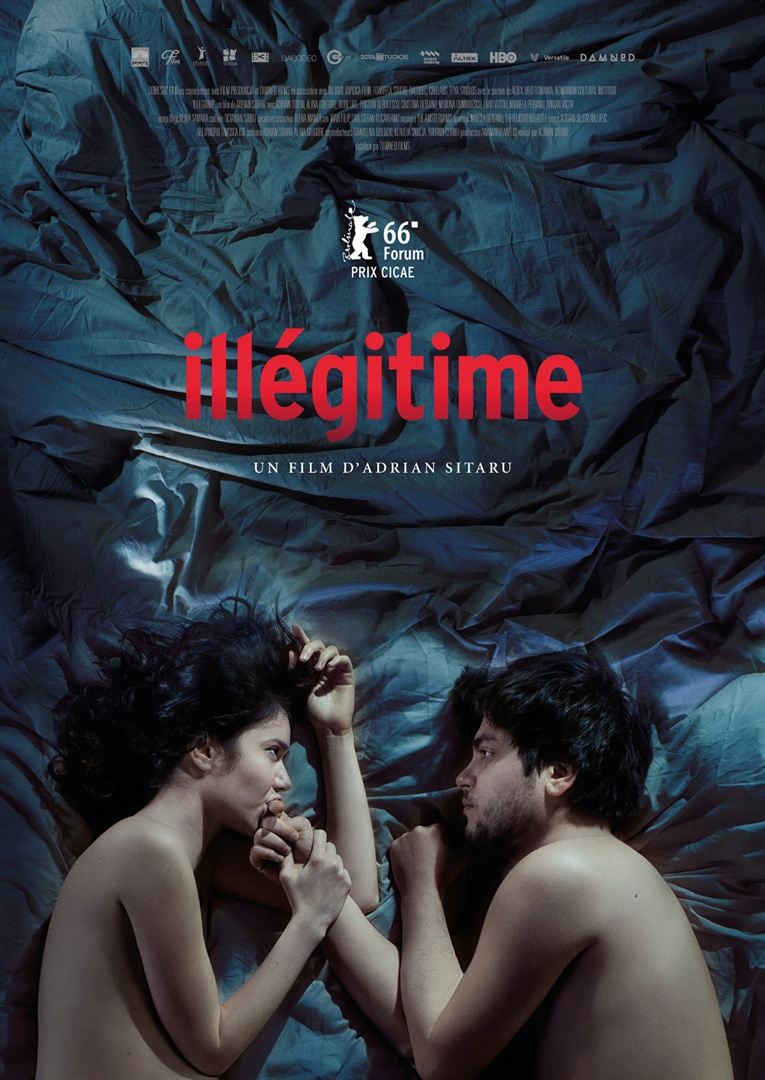

Toni a onze ans. Elle boxe dans la salle de son frère entourée de garçons plus âgés qu’elle. Elle rejoint parallèlement les Lionnes, un groupe de filles qui pratiquent dans une salle adjacente le drill, une variante musclée du hip hop. Extraordinaire vitalité du cinéma roumain ! Après Cristian Mungiu (4 mois, 3 semaines, 2 jours), après Corneliu Porumboiu (12h08 à l’est de Bucarest), après Calin Peter Netzer (Mère et fils), voici Adrian Sitaru. Ce quarantenaire creuse la même veine que ses collègues : le rapport de l’individu au groupe dans une société sans repères qui peine à tourner la page du communisme.

Extraordinaire vitalité du cinéma roumain ! Après Cristian Mungiu (4 mois, 3 semaines, 2 jours), après Corneliu Porumboiu (12h08 à l’est de Bucarest), après Calin Peter Netzer (Mère et fils), voici Adrian Sitaru. Ce quarantenaire creuse la même veine que ses collègues : le rapport de l’individu au groupe dans une société sans repères qui peine à tourner la page du communisme. Malek Bensmaïl avait réalisé en 2009 un documentaire épatant La Chine est encore loin qui – comme son nom ne l’indiquait pas – suivait pendant une année une classe de jeunes Algériens. Début 2014, il filme la rédaction de El Watan, le grand quotidien francophone d’Alger alors qu’il s’apprête à déménager dans de nouveaux locaux et que la campagne présidentielle bat son plein. Fondé en 1990, ce journal manifeste une liberté de ton étonnante, dans un système verrouillé et sclérosé.

Malek Bensmaïl avait réalisé en 2009 un documentaire épatant La Chine est encore loin qui – comme son nom ne l’indiquait pas – suivait pendant une année une classe de jeunes Algériens. Début 2014, il filme la rédaction de El Watan, le grand quotidien francophone d’Alger alors qu’il s’apprête à déménager dans de nouveaux locaux et que la campagne présidentielle bat son plein. Fondé en 1990, ce journal manifeste une liberté de ton étonnante, dans un système verrouillé et sclérosé. Vous connaissez – ou pas – l’expérience menée par Stanley Milgram en 1961-1962. Sous l’autorité d’un expérimentateur, un professeur administre des décharges électriques de plus en plus fortes à un élève soi-disant pour stimuler ses capacités d’apprentissage. En vérité les décharges électriques sont fictives et l’expérience vise à mesurer le niveau d’obéissance du professeur aux ordres immoraux de l’expérimentateur.

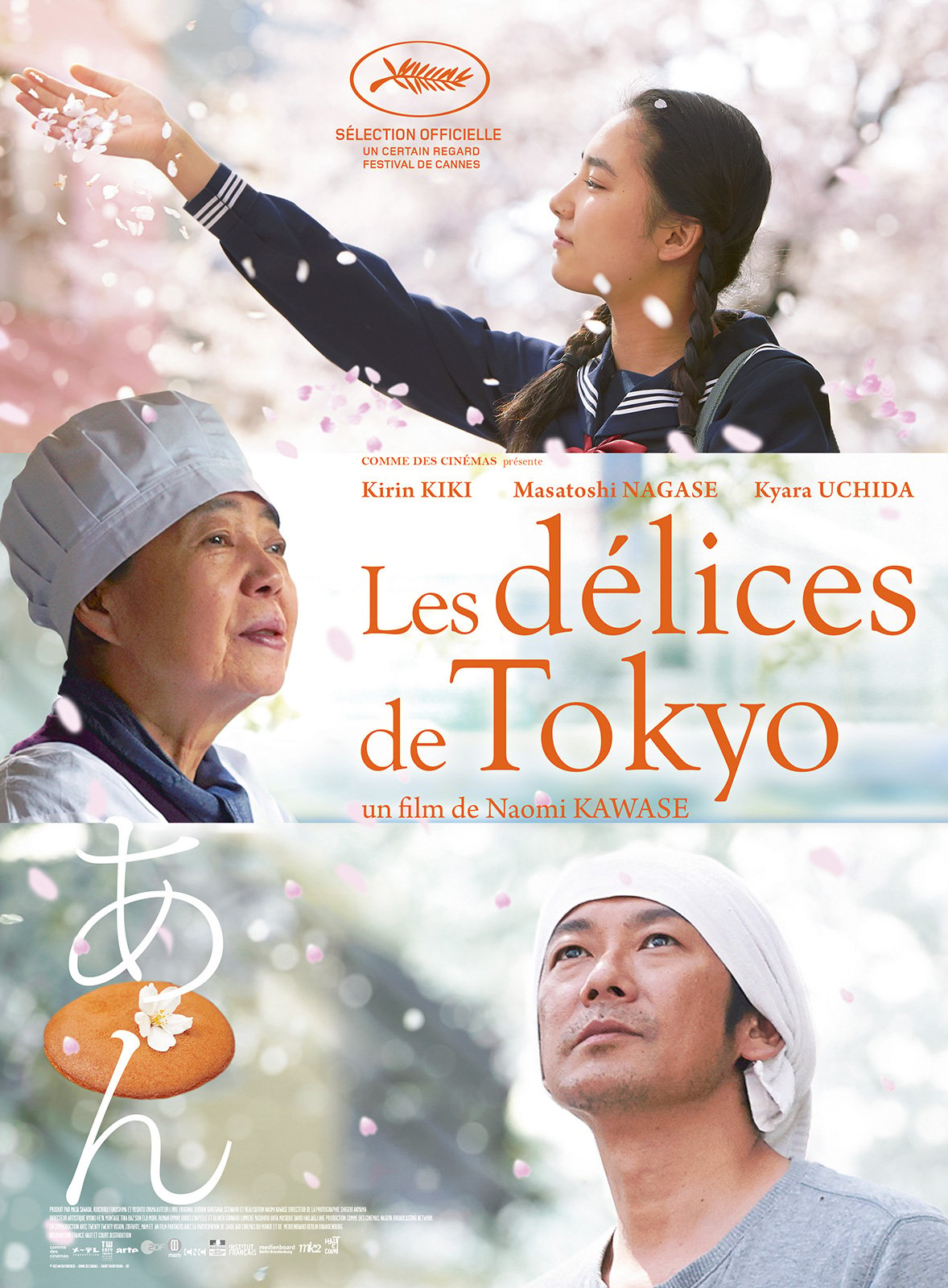

Vous connaissez – ou pas – l’expérience menée par Stanley Milgram en 1961-1962. Sous l’autorité d’un expérimentateur, un professeur administre des décharges électriques de plus en plus fortes à un élève soi-disant pour stimuler ses capacités d’apprentissage. En vérité les décharges électriques sont fictives et l’expérience vise à mesurer le niveau d’obéissance du professeur aux ordres immoraux de l’expérimentateur. Le cinéma japonais – ou du moins celui qui s’exporte en France – se divise en quatre genres aux caractéristiques bien marquées. Le premier est le dessin animé dans la veine des chefs-d’œuvre de Miyazaki et du studio Ghibli. Le deuxième est le film de yakuza que Takeshi Kitano a porté à son apogée avec Sonatine avant d’en détourner les codes. Le troisième est le film d’horreur qui, depuis Ring et Dark Water, est en perte de vitesse. Le quatrième est le drame familial contemporain invoquant les mânes de Ozu et flirtant parfois avec le fantastique : Notre petite sœur de Kore-eda ou Vers l’autre rive de Kurosawa pour ne citer que deux titres sortis l’an passé.

Le cinéma japonais – ou du moins celui qui s’exporte en France – se divise en quatre genres aux caractéristiques bien marquées. Le premier est le dessin animé dans la veine des chefs-d’œuvre de Miyazaki et du studio Ghibli. Le deuxième est le film de yakuza que Takeshi Kitano a porté à son apogée avec Sonatine avant d’en détourner les codes. Le troisième est le film d’horreur qui, depuis Ring et Dark Water, est en perte de vitesse. Le quatrième est le drame familial contemporain invoquant les mânes de Ozu et flirtant parfois avec le fantastique : Notre petite sœur de Kore-eda ou Vers l’autre rive de Kurosawa pour ne citer que deux titres sortis l’an passé. 70 ans, c’est l’âge où la grande vieillesse approche et où la jeunesse lance ses derniers feux. C’est l’âge où l’on fête, comme Kate et Geoff ses 45 ans de mariage parce qu’un méchant pontage vous a empêchés de fêter vos 40 ans de mariage et que vous n’êtes plus très sûr d’atteindre les 50. 70 ans, c’est un âge que je sens approcher à une vitesse fulgurante (j’ai toujours été très précoce !), ce qui me rend le sujet du film très personnel. D’autant que j’adore Charlotte Rampling que je trouve d’une classe folle et dont les prestations suffisent, à elles seules, à sauver les films les moins réussis (Vers le sud, Sous le sable, Swimming Pool… )

70 ans, c’est l’âge où la grande vieillesse approche et où la jeunesse lance ses derniers feux. C’est l’âge où l’on fête, comme Kate et Geoff ses 45 ans de mariage parce qu’un méchant pontage vous a empêchés de fêter vos 40 ans de mariage et que vous n’êtes plus très sûr d’atteindre les 50. 70 ans, c’est un âge que je sens approcher à une vitesse fulgurante (j’ai toujours été très précoce !), ce qui me rend le sujet du film très personnel. D’autant que j’adore Charlotte Rampling que je trouve d’une classe folle et dont les prestations suffisent, à elles seules, à sauver les films les moins réussis (Vers le sud, Sous le sable, Swimming Pool… ) En lice pour les Oscars, Spotlight arrive sur les écrans précédé d’une critique flatteuse. Il la mérite amplement.

En lice pour les Oscars, Spotlight arrive sur les écrans précédé d’une critique flatteuse. Il la mérite amplement.