Pendant la première demi-heure du film, un doute m’a envahi. M’étais-je trompé de salle ? Avais-je pris ma mauvaise paire de lunettes pour ne pas reconnaître Greta Gerwig ?

Pendant la première demi-heure du film, un doute m’a envahi. M’étais-je trompé de salle ? Avais-je pris ma mauvaise paire de lunettes pour ne pas reconnaître Greta Gerwig ?

Qui d’elle ou de Tracy (Lola Kirke), jeune étudiante fraîchement arrivée à New York et désespérant d’y mener enfin la vie urbaine trépidante dont elle avait rêvé, est la « Mistress America » du titre ?

Le mystère s’est dissipé au tiers du film lorsque Brooke (Greta Gerwig), New-Yorkaise caricaturale, au débit de mitraillette, entre enfin en scène.

Sans qu’il soit fait ici état des sites SM intéressants que la recherche sur Google de Mistress+America m’a conduit à découvrir, « Mistress America » est un mauvais titre et une très bonne affiche.

Que voit-on sur l’affiche ? Non pas une mais deux actrices.

Le titre nous dit que le film tournera autour d’un personnage. L’affiche le contredit.

Et le film aussi qui ne lâche pas Tracy et qui ne nous montre Brooke qu’à travers son regard, tour à tour fasciné et séduit.

Vous me direz que le procédé n’est pas nouveau, que « Le choix de Sophie » ou « Moby Dick » avaient en vérité pour héros Stingo et Achab. Mais bon. Même si Noah Baumbach est un réalisateur plein de promesses, que j’ai beaucoup aimé « Frances Ha » (avec Greta Gerwig) et « While we’re young » (sans Greta G.), il est encore un peu tôt pour le comparer à Styron ou à Melville.

Vous me concéderez alors ce point, pour rajouter aussitôt qu’il n’y a pas de quoi en chier une pendule.

Et vous aurez raison.

Parce qu’une fois qu’on a compris que « Mistress America » ne parlait pas d’une New-Yorkaise hystérique et superficielle mais d’une jeune étudiante en mal de modèle, on repart sur de bons rails.

Sauf que ces rails sur lesquels on chemine durant le deuxième tiers du film ne mènent pas à grand-chose. Le troisième tiers se termine en effet par un huis clos vaudevillesque, dans une villa futuriste, sur une colline du Connecticut. Nourri à l’énergie de New York, le film de Noah Baumbach s’en prive suicidairement. Victime d’une panne sèche, il s’éteint après quelques hoquets embarrassants.

La bande-annonce

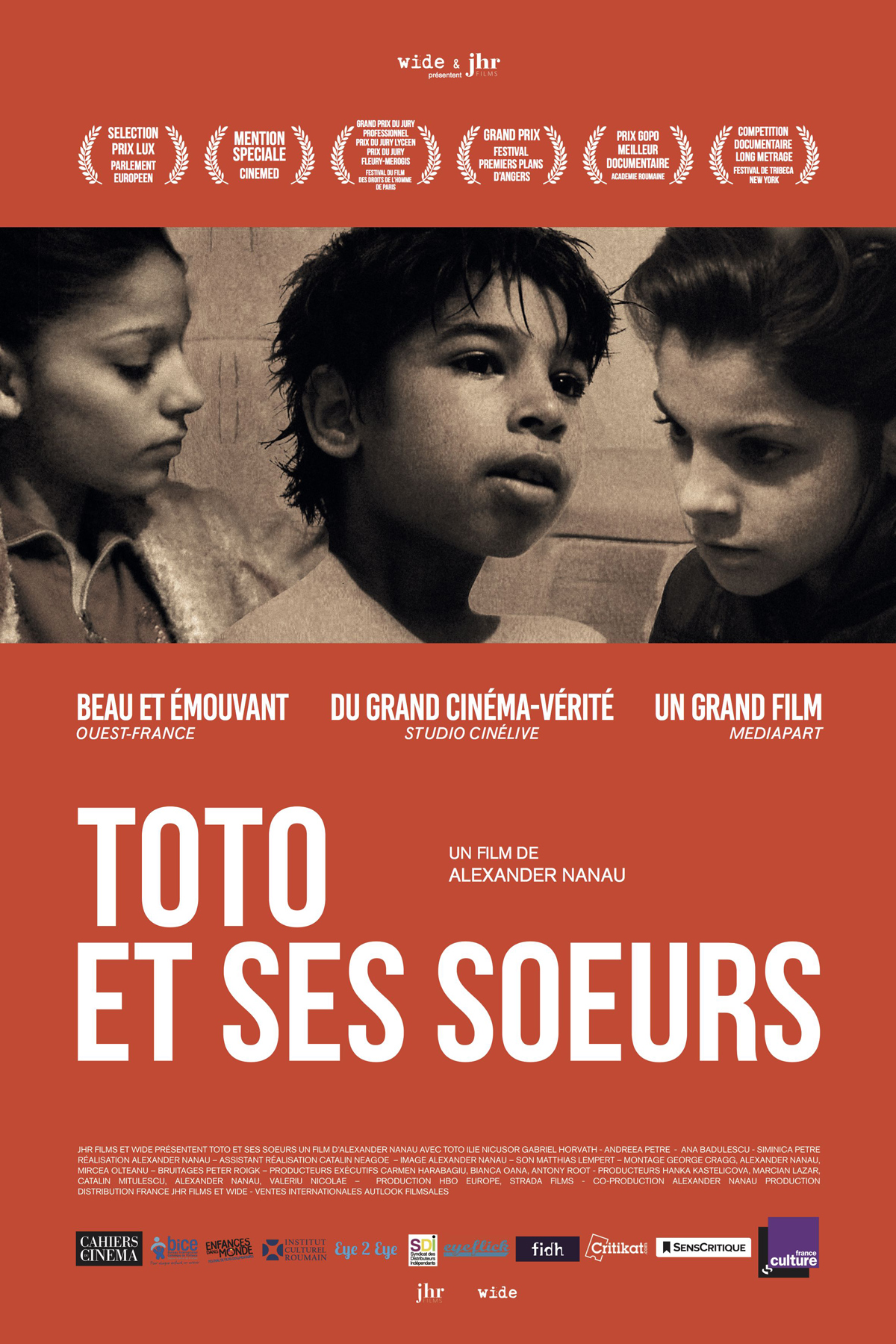

Toto est un petit Rom de dix ans. Ses soeurs, Andreea et Ana, en ont quinze et dix-sept. Leur mère est en prison, leur père aux abonnés absents. L’appartement qu’ils occupent est devenu un squat de drogués.

Toto est un petit Rom de dix ans. Ses soeurs, Andreea et Ana, en ont quinze et dix-sept. Leur mère est en prison, leur père aux abonnés absents. L’appartement qu’ils occupent est devenu un squat de drogués.

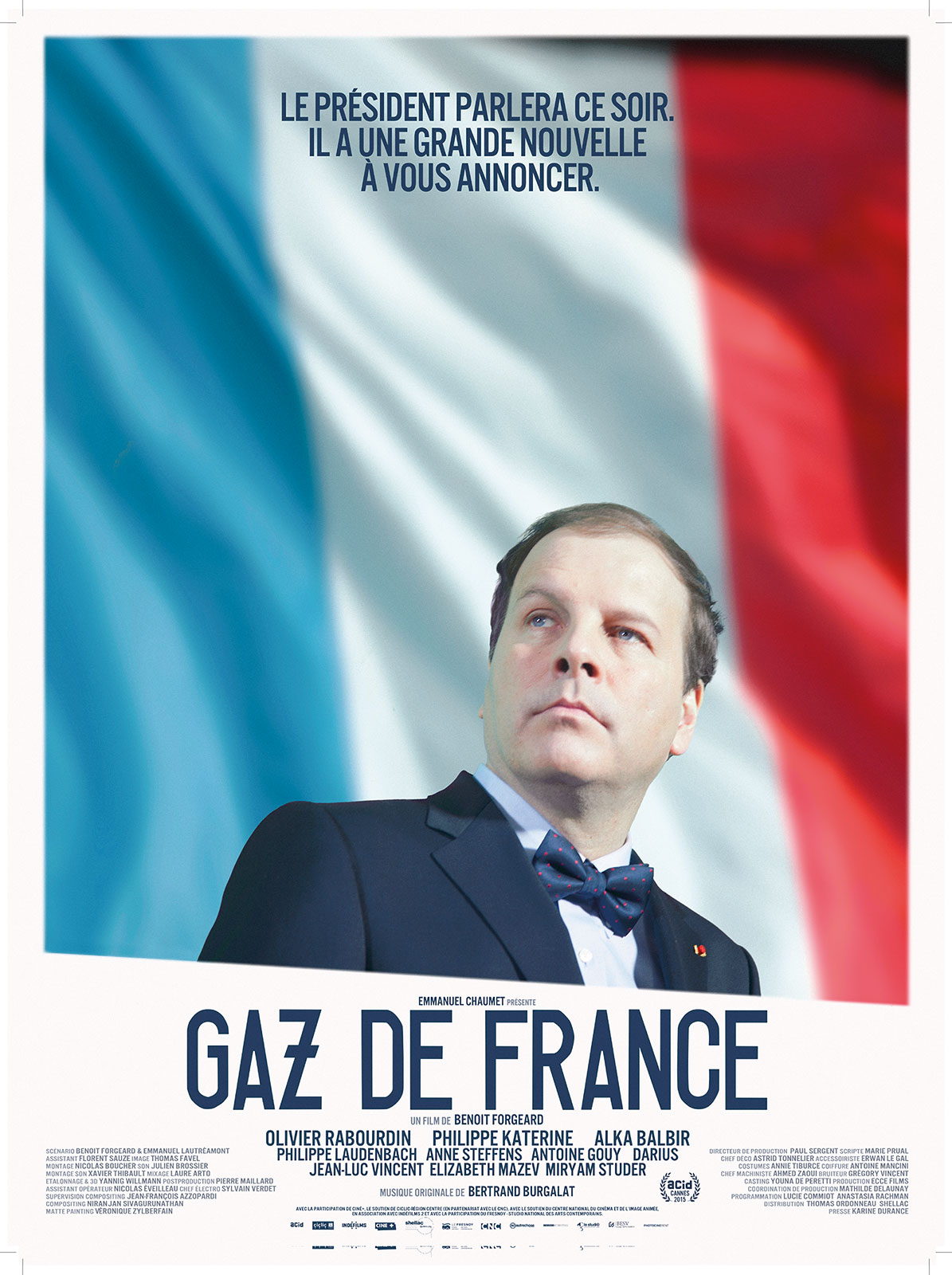

Un président de la République, fraîchement élu, voit sa cote de popularité dégringoler. Il convoque une réunion de crise pour préparer le discours qui redorera son blason.

Un président de la République, fraîchement élu, voit sa cote de popularité dégringoler. Il convoque une réunion de crise pour préparer le discours qui redorera son blason. Je le confesse : c’est alléché par une

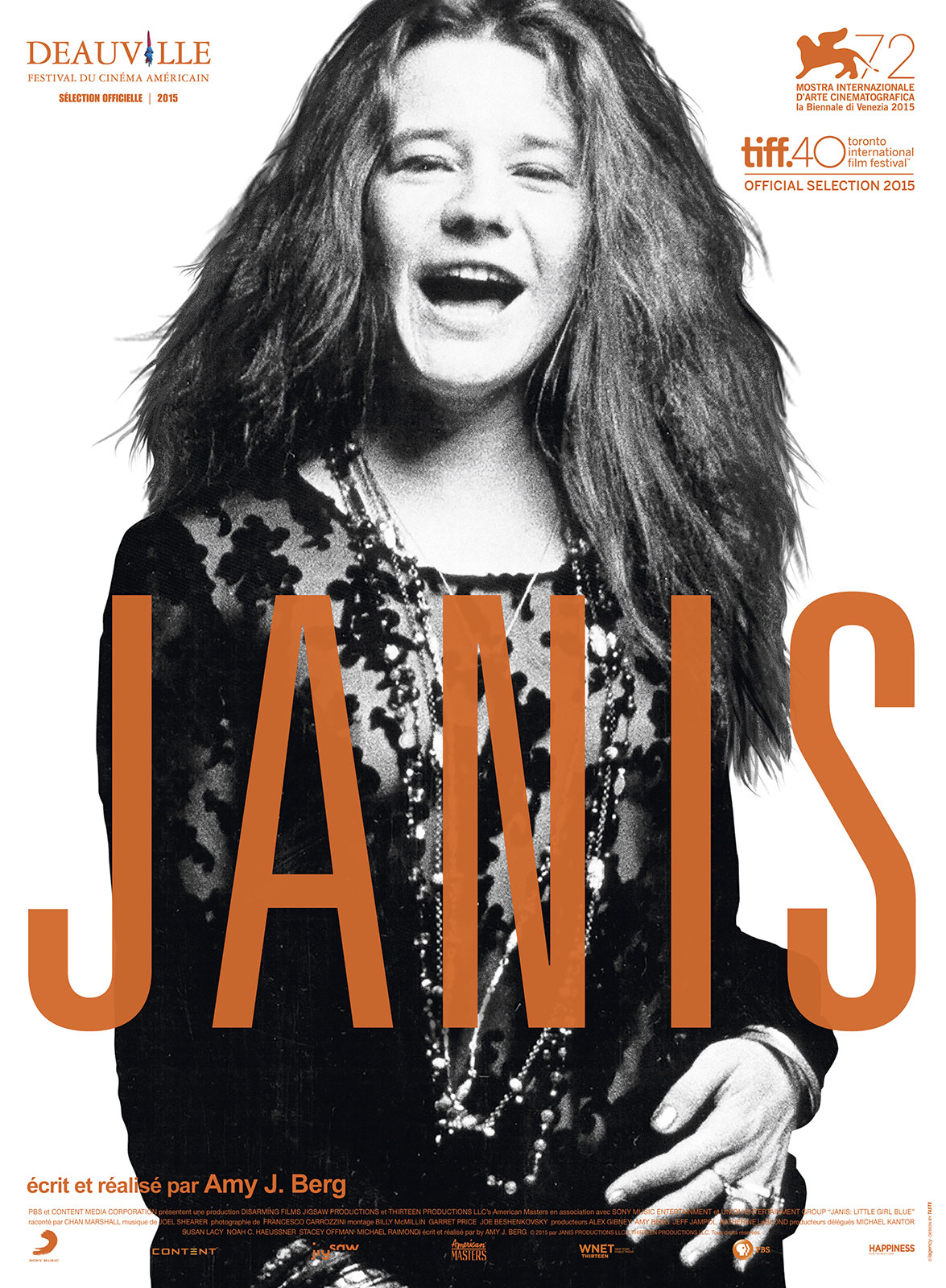

Je le confesse : c’est alléché par une  Je m’installe dans la salle. Je regarde autour de moi. Que vois-je ? Des retraités caqueteurs, renifleurs et éternueurs. Je me dis que je me suis trompé, qu’on m’a vendu un ticket pour un film avec Jean Rochefort ou Michel Piccoli. Pas du tout ! C’est bien « Janis » qui va commencer, un documentaire sur l’icône des sixties, bisexuelle et morte d’une overdose à 27 ans seulement en 1970.

Je m’installe dans la salle. Je regarde autour de moi. Que vois-je ? Des retraités caqueteurs, renifleurs et éternueurs. Je me dis que je me suis trompé, qu’on m’a vendu un ticket pour un film avec Jean Rochefort ou Michel Piccoli. Pas du tout ! C’est bien « Janis » qui va commencer, un documentaire sur l’icône des sixties, bisexuelle et morte d’une overdose à 27 ans seulement en 1970. Il est de bon ton de vouer aux gémonies le huitième film de Quentin Tarantino. Avec la satisfaction de moucher un gamin précoce et turbulent. Avec la joie mauvaise de le rappeler à l’ordre, de le ramener dans le droit chemin pour lui faire payer les voies de traverse dans lesquelles il s’était trop longtemps complu.

Il est de bon ton de vouer aux gémonies le huitième film de Quentin Tarantino. Avec la satisfaction de moucher un gamin précoce et turbulent. Avec la joie mauvaise de le rappeler à l’ordre, de le ramener dans le droit chemin pour lui faire payer les voies de traverse dans lesquelles il s’était trop longtemps complu. Pendant la première demi-heure du film, un doute m’a envahi. M’étais-je trompé de salle ? Avais-je pris ma mauvaise paire de lunettes pour ne pas reconnaître Greta Gerwig ?

Pendant la première demi-heure du film, un doute m’a envahi. M’étais-je trompé de salle ? Avais-je pris ma mauvaise paire de lunettes pour ne pas reconnaître Greta Gerwig ?