Steve Landry a quarante ans passés, bientôt cinquante combats au compteur et plus de défaites que de victoires. Pas facile pour lui, sa femme et ses deux enfants de joindre les deux bouts avec les minables cachets que ses combats lui procurent et un travail de cuistot dans une cantine professionnelle.

Steve Landry a quarante ans passés, bientôt cinquante combats au compteur et plus de défaites que de victoires. Pas facile pour lui, sa femme et ses deux enfants de joindre les deux bouts avec les minables cachets que ses combats lui procurent et un travail de cuistot dans une cantine professionnelle.

Aussi, pour acheter un piano à sa fille, il décide de jouer un rôle qu’il s’était toujours juré de refuser : celui de « sparring » [partenaire d’entraînement] d’un champion qui prépare un combat décisif.

Des films sur la boxe, on en a vu une tripotée. La plupart nous viennent des États-Unis : Raging Bull, Rocky, Million Dollar Baby, Ali… Les films français sur la boxe sont moins nombreux et moins connus. Je me souviens de l’excellent Dans les cordes (2006) où Richard Anconina jouait le rôle d’un entraîneur ; mais je peinerais à en citer beaucoup d’autres.

Pas sûr que le premier film de Samuel Jouy comble ce manque. Certes Mathieu Kassovitz fait le job et le fait bien. Après l’avoir vu passé à tabac pendant toute la saison 3 du Bureau des légendes, on le retrouve roué de coups pendant tout ce film. Si le César de l’acteur le plus masochiste existait, il le mériterait haut la main.

Le problème est le scénario inconsistant de Sparring. Son moteur est l’amour que porte Steve à sa famille. Difficile de faire plus gnangnan. Son fil directeur est la préparation du combat que doit livrer son employeur. Problème : comment s’enthousiasmer pour un match auquel le héros ne participera pas ? Je me suis demandé comment le scénariste se sortirait de cette impasse : filmer ce combat final au risque de devoir délaisser Steve ? ou ne pas le filmer en nous frustrant d’en connaître le vainqueur ? Aucune solution n’était satisfaisante. Las ! celle qui est choisie ne l’est guère plus.

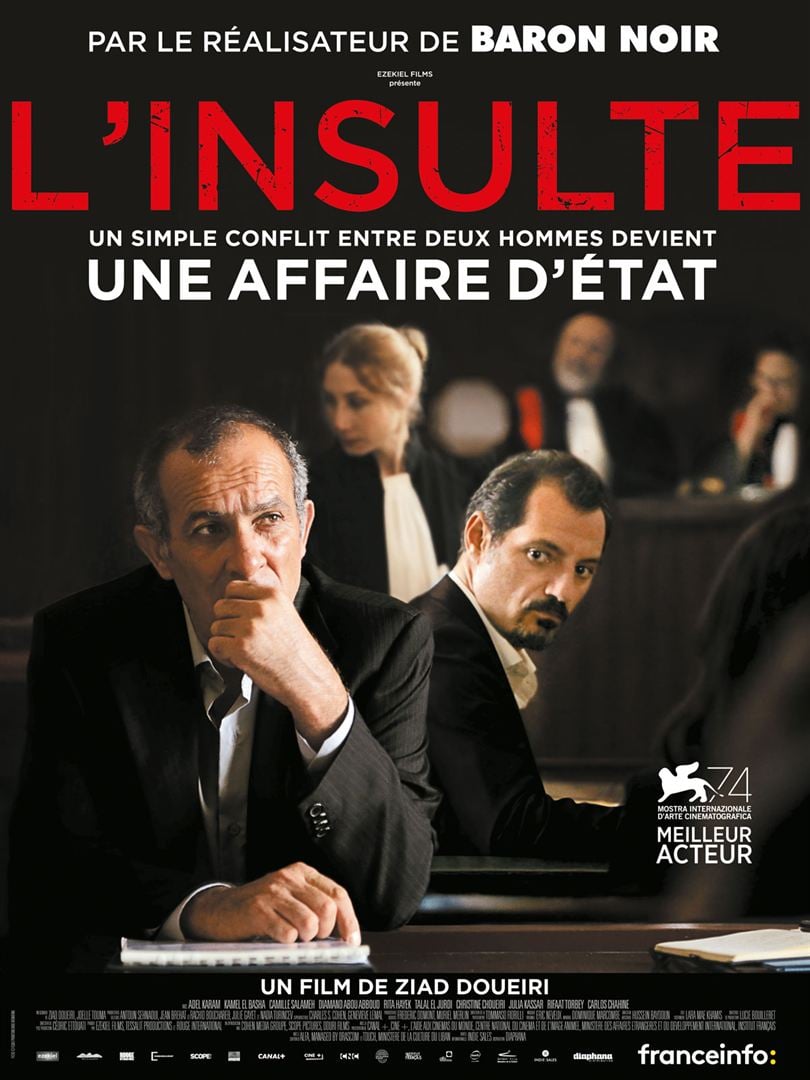

En 2016 à Beyrouth deux hommes s’insultent et en viennent aux mains. Toni, la quarantaine, est un militant des Forces libanaises, une ancienne milice chrétienne violemment anti-palestinienne. Yasser, la soixantaine, est un réfugié palestinien, chassé de Jordanie en 1971.

En 2016 à Beyrouth deux hommes s’insultent et en viennent aux mains. Toni, la quarantaine, est un militant des Forces libanaises, une ancienne milice chrétienne violemment anti-palestinienne. Yasser, la soixantaine, est un réfugié palestinien, chassé de Jordanie en 1971. Fils d’un modeste tailleur, P. T. Barnum (Hugh Jackman) a connu une enfance misérable. Il se marie avec Charity (Michelle Williams), la fille d’un bourgeois fortuné. Il rachète à New York un musée de curiosités qu’il baptise de son nom. Mais le succès tarde à venir. C’est alors que Barnum a l’idée d’embaucher des « monstres » (un nain, un géant, une femme à barbe, des frères siamois et… des trapézistes noirs) pour monter un spectacle vivant. Puis, la fortune venue, il décide de produire Jennifer Lind (Rebecca Ferguson), le Rossignol suédois au risque de briser son mariage.

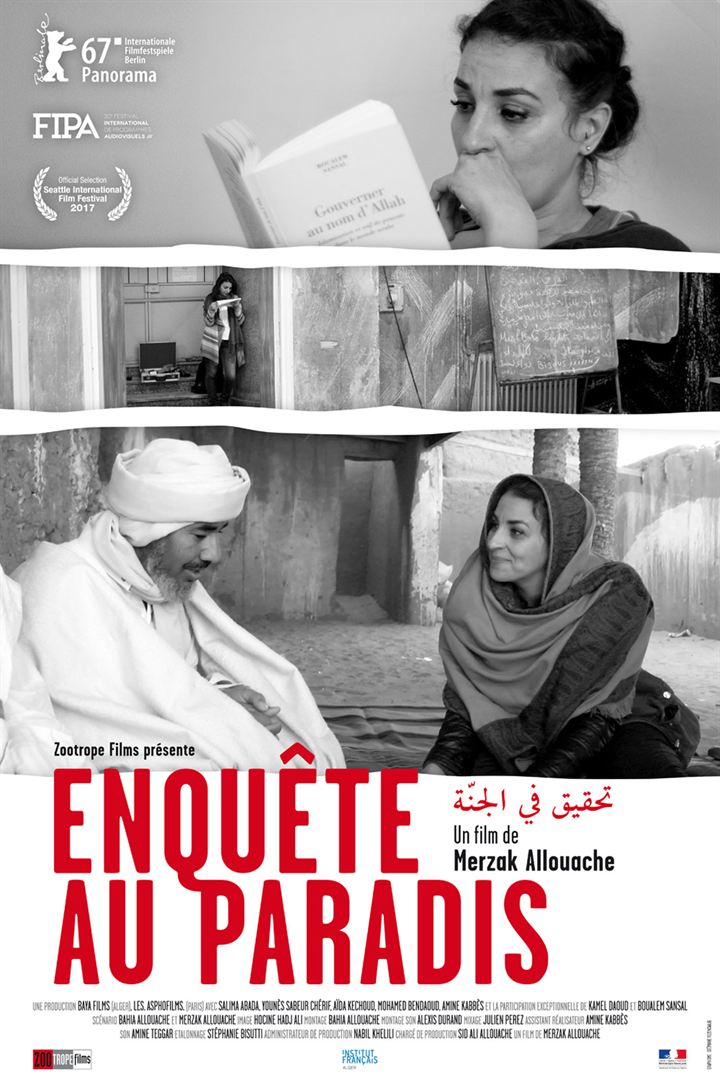

Fils d’un modeste tailleur, P. T. Barnum (Hugh Jackman) a connu une enfance misérable. Il se marie avec Charity (Michelle Williams), la fille d’un bourgeois fortuné. Il rachète à New York un musée de curiosités qu’il baptise de son nom. Mais le succès tarde à venir. C’est alors que Barnum a l’idée d’embaucher des « monstres » (un nain, un géant, une femme à barbe, des frères siamois et… des trapézistes noirs) pour monter un spectacle vivant. Puis, la fortune venue, il décide de produire Jennifer Lind (Rebecca Ferguson), le Rossignol suédois au risque de briser son mariage. Le cinéma algérien est d’une étonnante vitalité. Depuis quelques années, au risque d’ailleurs de créer un effet de lassitude, les films se multiplient, documentaires ou fictions, qui dressent de l’Algérie le portrait le plus sombre : La Chine est encore loin (2008),

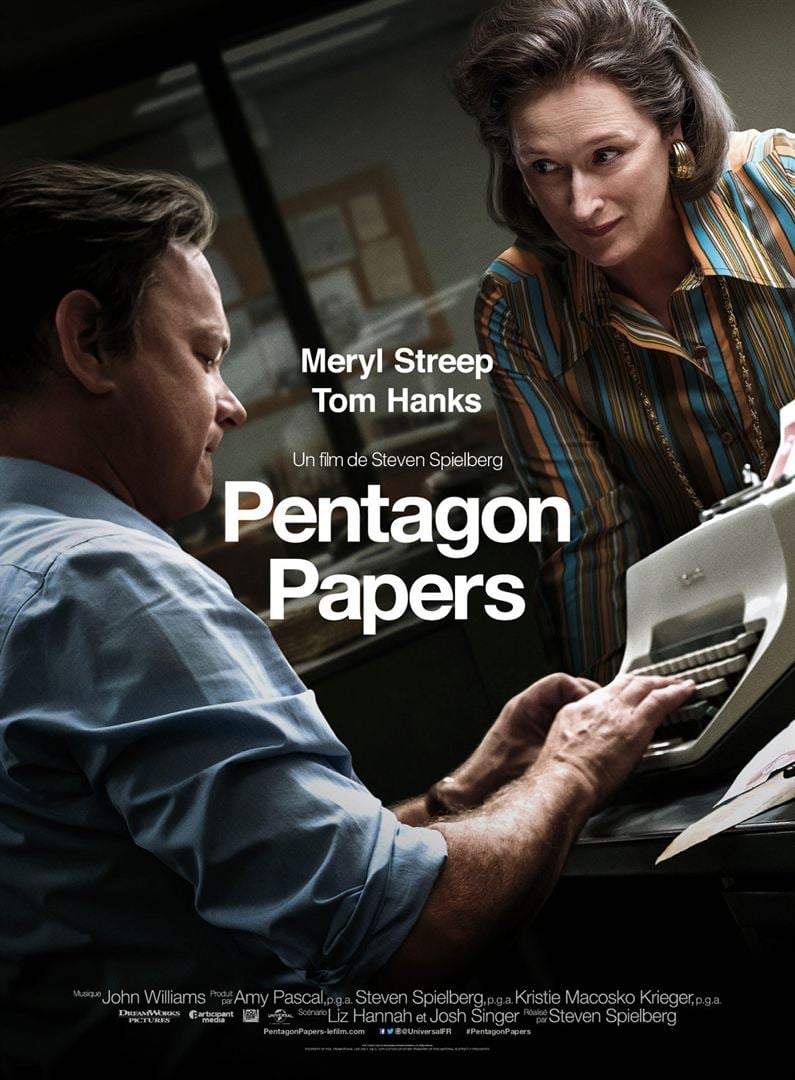

Le cinéma algérien est d’une étonnante vitalité. Depuis quelques années, au risque d’ailleurs de créer un effet de lassitude, les films se multiplient, documentaires ou fictions, qui dressent de l’Algérie le portrait le plus sombre : La Chine est encore loin (2008),  En 1971, deux ans avant que Carl Bernstein et Bob Wooodward ne mettent à jour le scandale du Watergate, le Washington Post a publié les « Pentagon Papers », des documents classifiés du ministère de la Défense qui démontraient l’hypocrisie de la Maison-Blanche et de ses locataires successifs au Vietnam.

En 1971, deux ans avant que Carl Bernstein et Bob Wooodward ne mettent à jour le scandale du Watergate, le Washington Post a publié les « Pentagon Papers », des documents classifiés du ministère de la Défense qui démontraient l’hypocrisie de la Maison-Blanche et de ses locataires successifs au Vietnam.

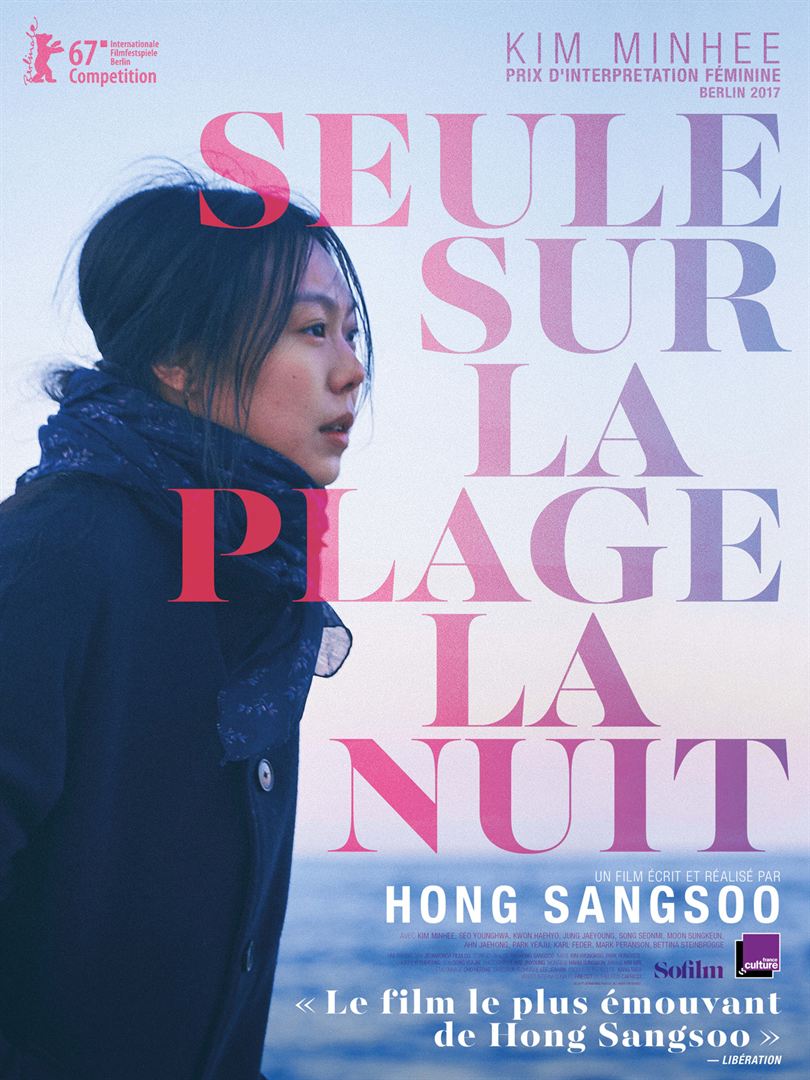

Comme dans tous les films du prolixe réalisateur coréen , l’intrigue de Seule sur la plage la nuit – à supposer qu’il y en est une – est filandreuse et le résumé que le critique appliqué pourrait tenter d’en faire trop cartésien pour rendre fidèlement compte de sa fragile nébulosité.

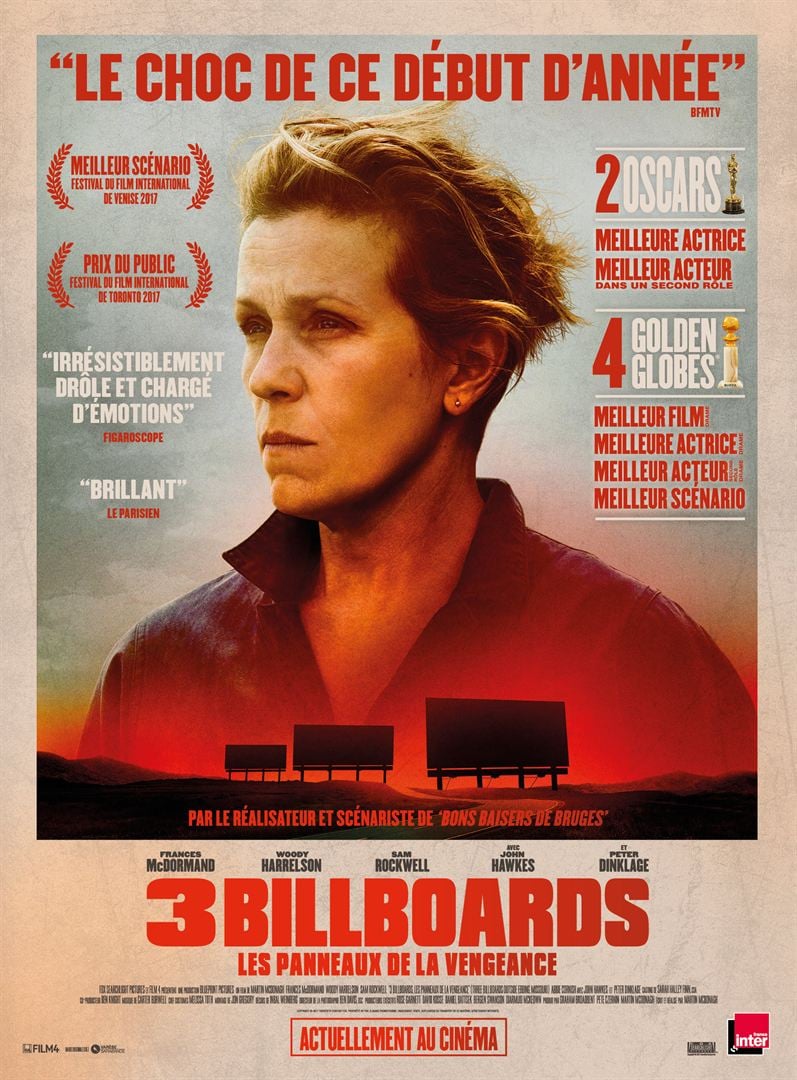

Comme dans tous les films du prolixe réalisateur coréen , l’intrigue de Seule sur la plage la nuit – à supposer qu’il y en est une – est filandreuse et le résumé que le critique appliqué pourrait tenter d’en faire trop cartésien pour rendre fidèlement compte de sa fragile nébulosité. Mildred Hayes est en colère. Sa fille a été violée, tuée et brûlée à quelques mètres de chez elle et ses meurtriers courent toujours. Pour sensibiliser l’opinion publique, elle décide de louer les trois panneaux publicitaires qui se dressent sur les lieux du crime et d’y afficher un message bien senti, exhortant la police locale et son chef à l’action.

Mildred Hayes est en colère. Sa fille a été violée, tuée et brûlée à quelques mètres de chez elle et ses meurtriers courent toujours. Pour sensibiliser l’opinion publique, elle décide de louer les trois panneaux publicitaires qui se dressent sur les lieux du crime et d’y afficher un message bien senti, exhortant la police locale et son chef à l’action. Il a un Alzheimer. Elle a un cancer. Ella et John Spencer sont mariés depuis près de cinquante ans et s’aiment d’un amour toujours aussi tendre. Mais la maladie les a rattrapés et les jours leur sont comptés. Plutôt que d’aller mourir à l’hôpital, ils prennent une dernière fois leur camping-car pour d’ultimes vacances en Floride.

Il a un Alzheimer. Elle a un cancer. Ella et John Spencer sont mariés depuis près de cinquante ans et s’aiment d’un amour toujours aussi tendre. Mais la maladie les a rattrapés et les jours leur sont comptés. Plutôt que d’aller mourir à l’hôpital, ils prennent une dernière fois leur camping-car pour d’ultimes vacances en Floride. Dans la capitale libanaise, un gratte-ciel en construction domine fièrement la mer. Des ouvriers s’y affairent. Ils viennent de Syrie où la guerre civile fait rage. Interdits de sortie, ils vivent dans les sous-sols de cet immeuble d’où ils suivent, depuis leur téléphone portable, les destructions qui ravagent leur pays.

Dans la capitale libanaise, un gratte-ciel en construction domine fièrement la mer. Des ouvriers s’y affairent. Ils viennent de Syrie où la guerre civile fait rage. Interdits de sortie, ils vivent dans les sous-sols de cet immeuble d’où ils suivent, depuis leur téléphone portable, les destructions qui ravagent leur pays.