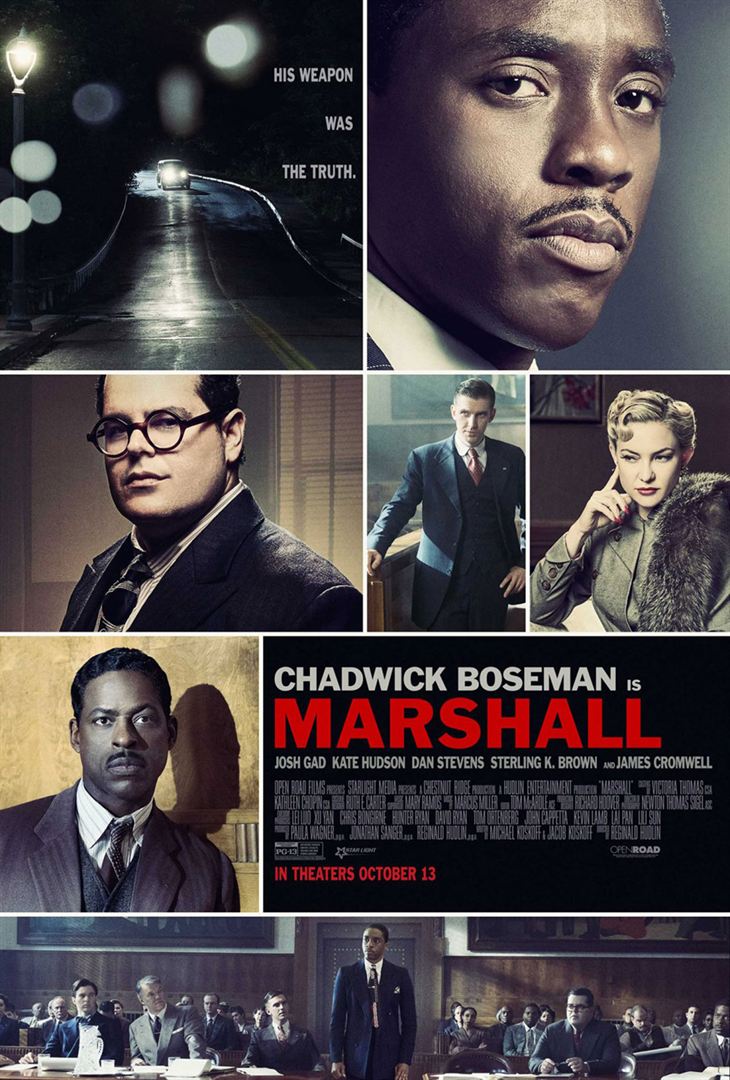

L’avocat Thurgood Marshall (Chadwick Boseman) travaille pour le NAACP qui le missionne partout dans les Etats-Unis pour assurer la défense bénévole d’accusés afro-américains dans des procès souvent teintés de racisme. Une affaire, qui scandalise la Haute société blanche, vient d’éclater dans le Connecticut où un chauffeur de maître est accusé de viol et de tentative de meurtre sur l’épouse de son employeur (Kate Hudson).

L’avocat Thurgood Marshall (Chadwick Boseman) travaille pour le NAACP qui le missionne partout dans les Etats-Unis pour assurer la défense bénévole d’accusés afro-américains dans des procès souvent teintés de racisme. Une affaire, qui scandalise la Haute société blanche, vient d’éclater dans le Connecticut où un chauffeur de maître est accusé de viol et de tentative de meurtre sur l’épouse de son employeur (Kate Hudson).

L’audience est présidée par un juge de parti-pris (James Cromwell), qui interdit à Marshall de prendre la parole. Aussi doit-il utiliser un jeune avocat inscrit au barreau (Josh Gad) pour assurer la défense de son client.

Thurgood Marshall est une figure américaine d’anthologie, aussi célèbre aux Etats-Unis que méconnue de ce côté-ci de l’Atlantique. Aussi n’était-il pas surprenant qu’un jour ou l’autre le cinéma se saisisse de sa vie. Hollywood aurait pu en faire un biopic classique en racontant son enfance dans une famille modeste du Maryland, le refus qu’il a essuyé du fait de sa race de rejoindre les bancs de l’Université du Maryland (un refus qu’il réussira une dizaine d’années plus tard à faire annuler dans une de ses premières affaires), sa formation à l’Université Howard auprès du doyen Charles Hamilton Howard, son premier mariage avec Vivian « Buster » Burey qui décède en 1955 d’un cancer du poumon, ses succès dans les prétoires et enfin sa consécration en 1967 avec sa nomination par Lyndon Johnson à la Cour suprême.

Bizarrement, le réalisateur Reginald Hudlin ne retient pas ce parti là. Il choisit de se concentrer sur une affaire plaidée par le jeune Thurgood Marshall en 1940 dans le Connecticut. Une affaire moins célèbre que celles qu’il gagna par la suite pour l’avancement de la cause des Noirs américains, notamment Brown vs. Board of Education qui met un terme à la ségrégation raciale dans les écoles publiques.

Du coup, Marshall devient un film de prétoire assez conventionnel, comme on en a déjà vu des dizaines, avec ses personnages stéréotypés et son lot de rebondissements. Certes, il se déroule dans les années quarante avec ses costumes et ses décors d’une folle élégance. Certes Kate Hudson – qui n’aura pas eu la carrière que son incroyable beauté laissait augurer – y est parfaite dans le rôle de la victime mythomane. Mais cela ne suffit pas à distinguer ce film semblable à tant d’autres. Sa seule originalité consiste dans l’attelage hétéroclite que Thurgood Marshall est obligé de former avec l’avocat Samuel Friedman, par la bouche duquel il est contraint de s’exprimer – même si ce duo formé d’un Noir et d’un Juif, pourtant fidèle aux faits, fleure un peu trop l’intersectionnalité des luttes pour ne pas être suspect.

Sorti aux Etats-Unis fin 2017, Marshall n’a pas réussi à se frayer un chemin en salles en France. Netflix, qui offre une panoplie particulièrement riche de black movies (Le Blues de Ma Rainey, Malcolm et Marie, 40 ans, toujours dans le flow, Juanita, High Flying Bird, Beasts of No Nation, Moonlight, Loving, I Am Not Your Negro, La Couleur des sentiments, Django Unchained, La Ligne verte…) l’a ajouté fin 2019 à son catalogue.

La campagne québécoise est dévastée par des hordes de zombies. Quelques survivants tentent tant bien que mal de les éviter : Bonin (Marc-Antoine Grondin), Tania (Mona Chokri), Zoé, la gamine qu’ils recueillent, Pauline et Thérèse, deux femmes d’âge mur qui les abritent un temps dans leur maison, Céline (Brigitte Poupart), que la mort de son enfant a durcie à jamais, Réal, un vendeur d’assurances mordu mais pas encore contaminé et Ti-Cul, l’ado qui l’accompagne fidèlement….

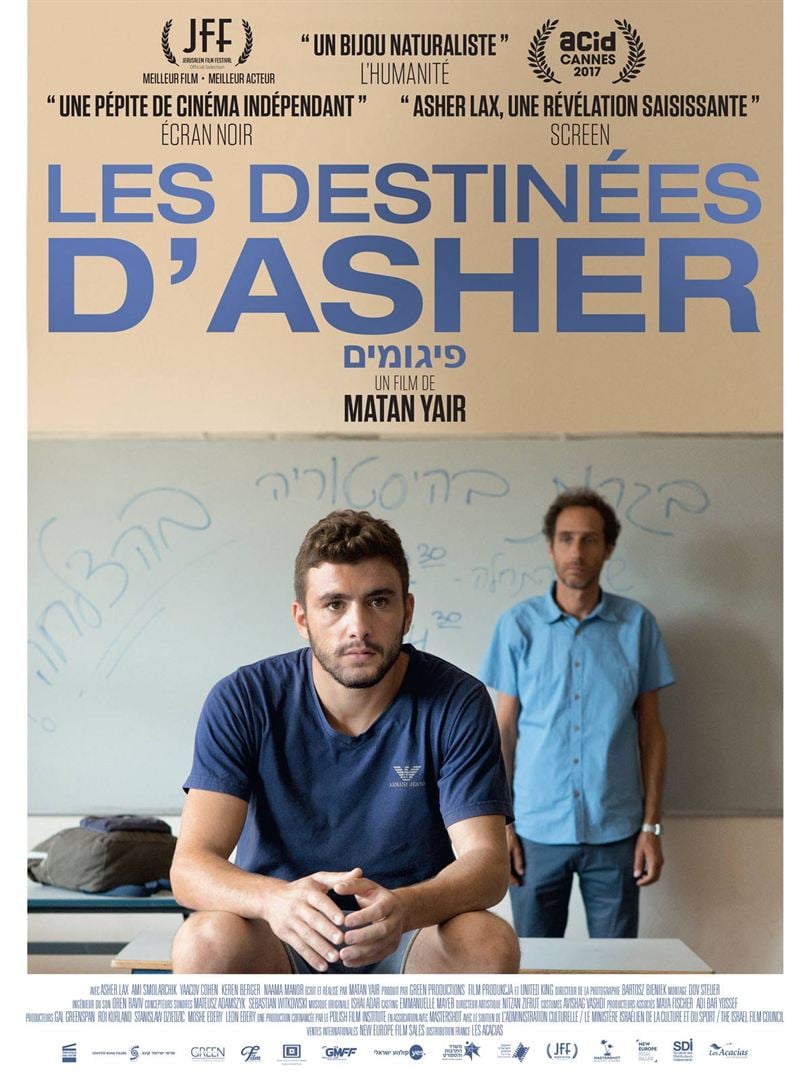

La campagne québécoise est dévastée par des hordes de zombies. Quelques survivants tentent tant bien que mal de les éviter : Bonin (Marc-Antoine Grondin), Tania (Mona Chokri), Zoé, la gamine qu’ils recueillent, Pauline et Thérèse, deux femmes d’âge mur qui les abritent un temps dans leur maison, Céline (Brigitte Poupart), que la mort de son enfant a durcie à jamais, Réal, un vendeur d’assurances mordu mais pas encore contaminé et Ti-Cul, l’ado qui l’accompagne fidèlement…. Asher a dix-sept ans et vit dans une ville moyenne au nord de Tel Aviv. Son père vieillissant et malade dirige une petite entreprise de BTP et le presse de prendre sa succession. Asher est encore lycéen. Dans une classe difficile, il ne brille guère. Mais un professeur particulièrement sensible lui offre la possibilité de développer ses talents.

Asher a dix-sept ans et vit dans une ville moyenne au nord de Tel Aviv. Son père vieillissant et malade dirige une petite entreprise de BTP et le presse de prendre sa succession. Asher est encore lycéen. Dans une classe difficile, il ne brille guère. Mais un professeur particulièrement sensible lui offre la possibilité de développer ses talents. À Ouagadougou, au Centre féminin d’Initiation et d’Apprentissage aux Métiers (CFIAM), Bintou, Chantal et Dina s’initient à la profession de mécanicienne automobile. Theresa Traoré Dahlberg les a suivies durant leur (trans)formation.

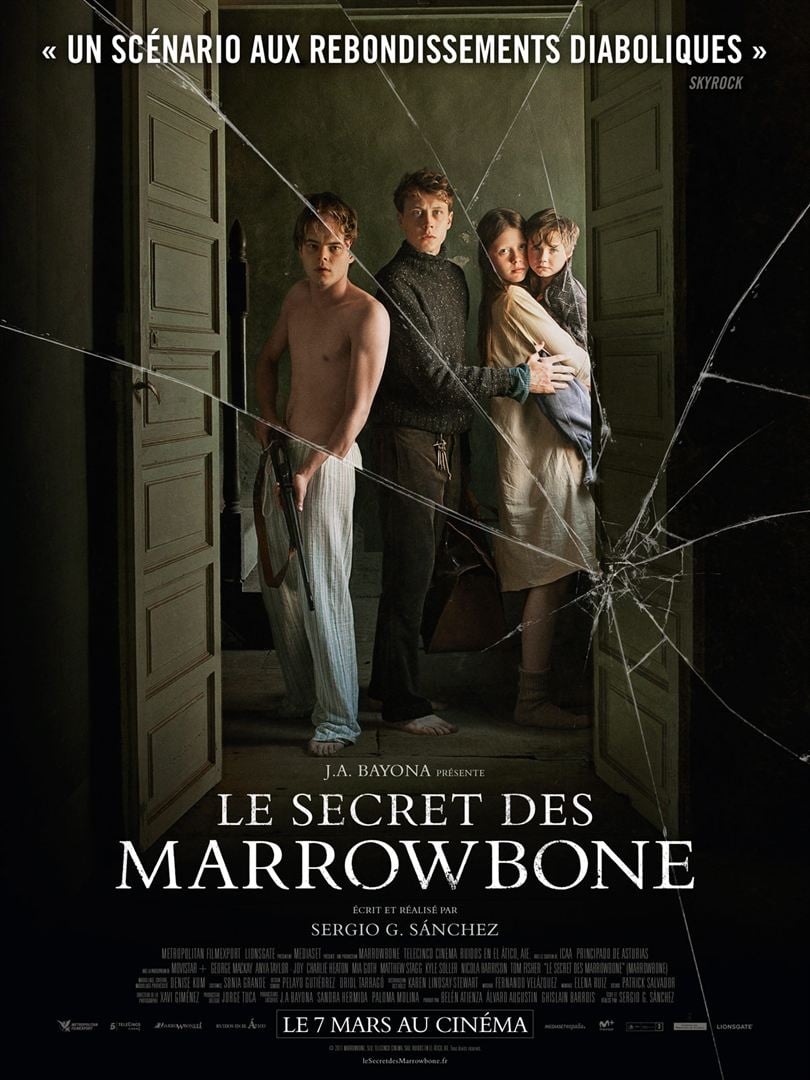

À Ouagadougou, au Centre féminin d’Initiation et d’Apprentissage aux Métiers (CFIAM), Bintou, Chantal et Dina s’initient à la profession de mécanicienne automobile. Theresa Traoré Dahlberg les a suivies durant leur (trans)formation. Fuyant un père violent, Rose Marrowobone et ses quatre enfants se réfugient aux Etats-Unis dans une maison isolée près de l’Océan atlantique. Mais la mère de famille, très malade, décède. Pour éviter d’être placés, les enfants décident d’un commun accord de cacher le décès de leur mère d’ici à la majorité imminente de Jack l’aîné.

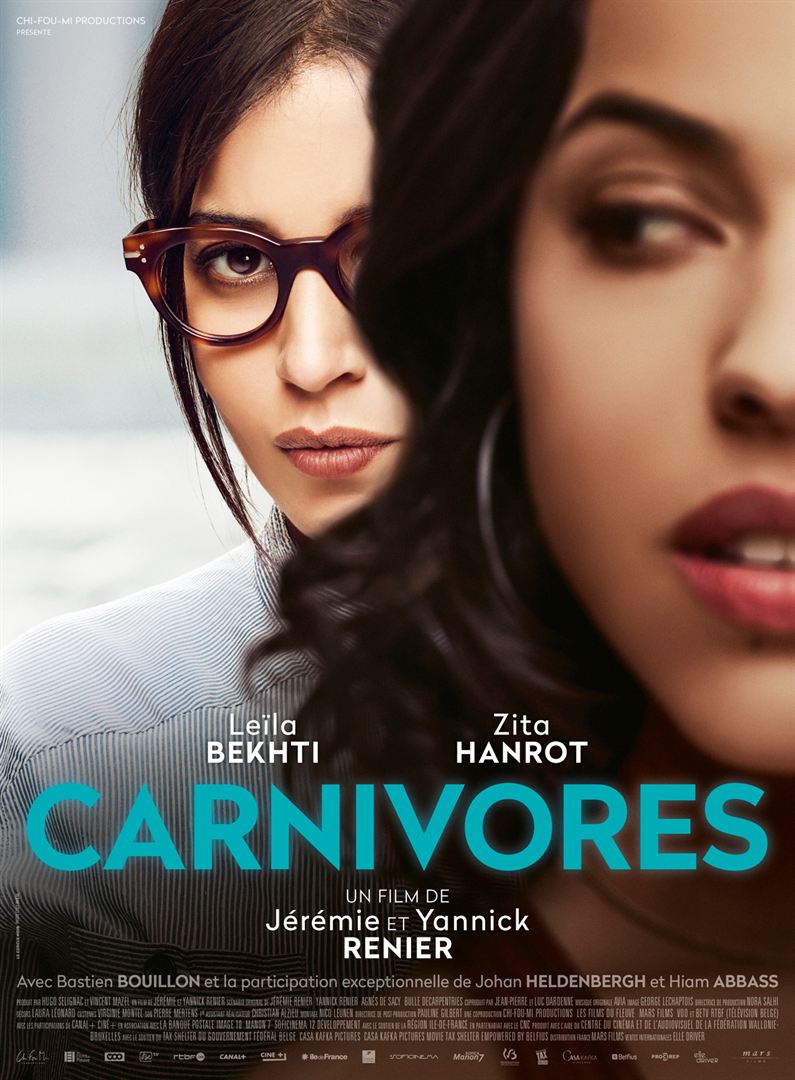

Fuyant un père violent, Rose Marrowobone et ses quatre enfants se réfugient aux Etats-Unis dans une maison isolée près de l’Océan atlantique. Mais la mère de famille, très malade, décède. Pour éviter d’être placés, les enfants décident d’un commun accord de cacher le décès de leur mère d’ici à la majorité imminente de Jack l’aîné. Mona (Leïla Bekhti) et Sam (Zita Henrot) sont sœurs. Mona a pris des cours de théâtre. Mais c’est Sam l’autodidacte, plus naturelle, plus spontanée, qui est devenue comédienne.

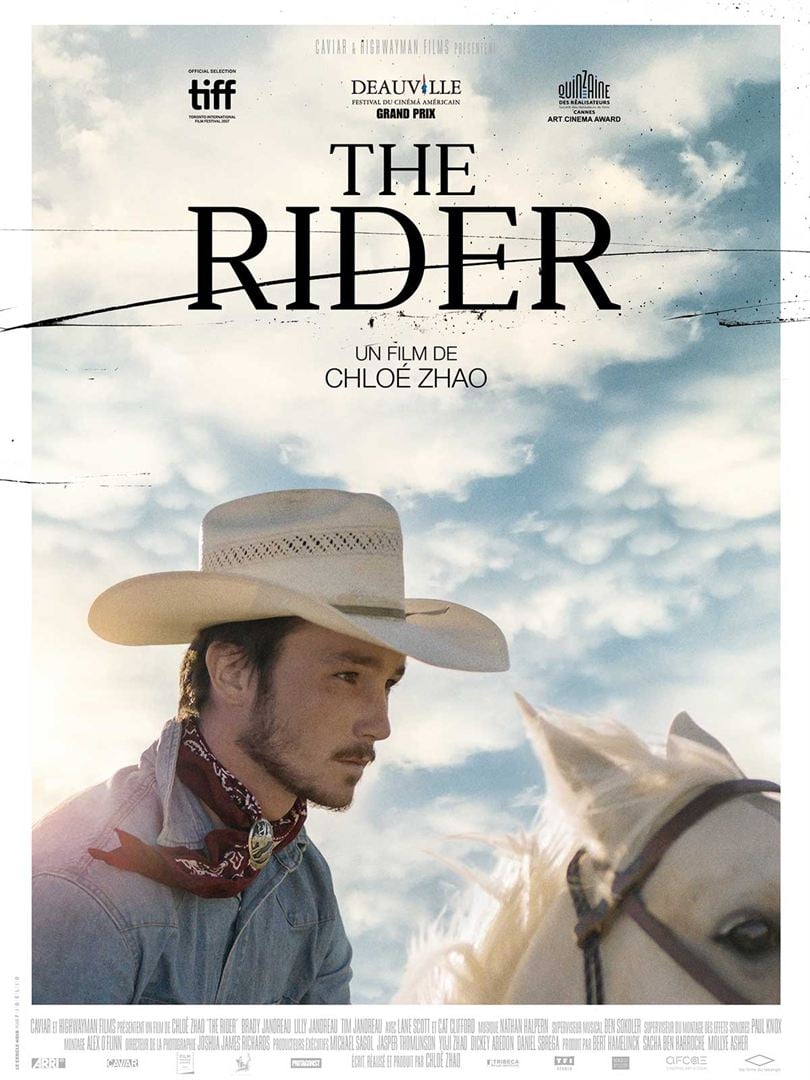

Mona (Leïla Bekhti) et Sam (Zita Henrot) sont sœurs. Mona a pris des cours de théâtre. Mais c’est Sam l’autodidacte, plus naturelle, plus spontanée, qui est devenue comédienne. Brady n’a qu’une passion : les chevaux. Il les dresse. Il les monte en rodéo. Mais un grave accident l’oblige à y renoncer. L’acceptera-t-il ?

Brady n’a qu’une passion : les chevaux. Il les dresse. Il les monte en rodéo. Mais un grave accident l’oblige à y renoncer. L’acceptera-t-il ? Dans le Pas-de-Calais, Hervé, la cinquantaine, travaille dans une usine de chaussures sur le point d’être délocalisée.

Dans le Pas-de-Calais, Hervé, la cinquantaine, travaille dans une usine de chaussures sur le point d’être délocalisée. Devant une prison, un chien aboie. À l’intérieur, Morlac, un soldat démobilisé (Nicolas Duvauchelle), attend d’être jugé. Son juge, le commandant Lantier du Grez (François Cluzet), instruit son dossier. Il rencontre sa femme Valentine (Charlotte Verbeeck).

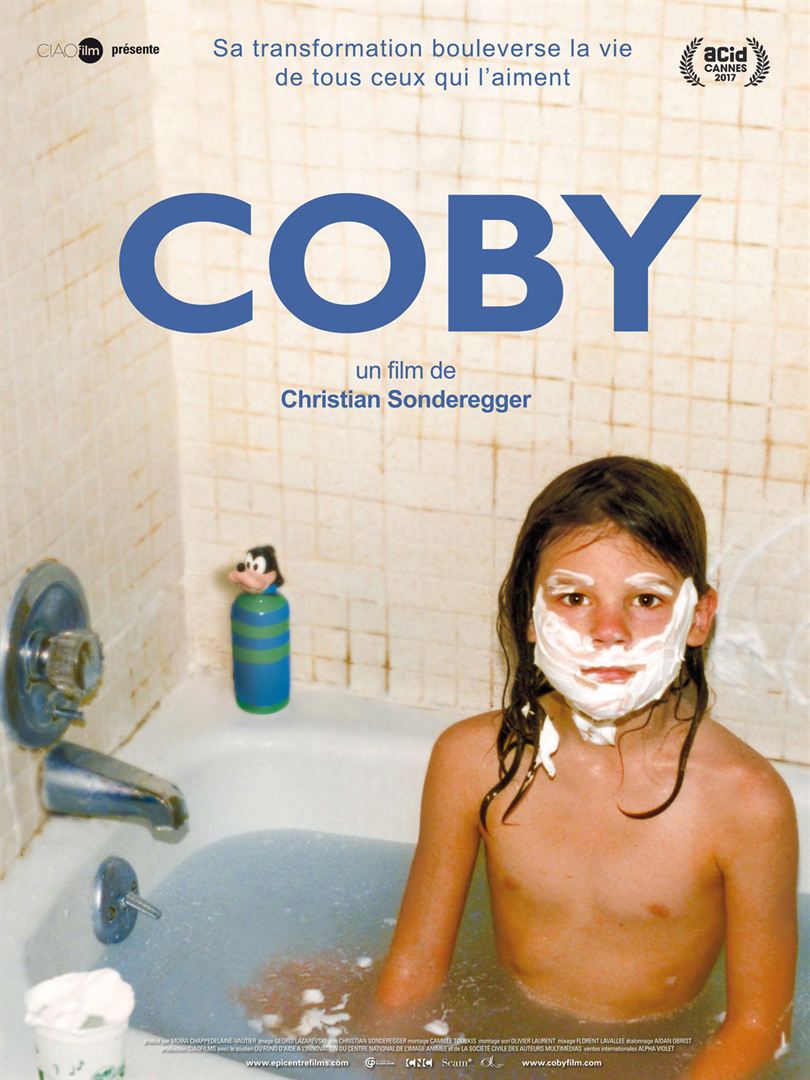

Devant une prison, un chien aboie. À l’intérieur, Morlac, un soldat démobilisé (Nicolas Duvauchelle), attend d’être jugé. Son juge, le commandant Lantier du Grez (François Cluzet), instruit son dossier. Il rencontre sa femme Valentine (Charlotte Verbeeck). Suzanne est un garçon manqué. Depuis son plus jeune âge, elle a la conviction que la nature s’est trompée en lui donnant un corps de fille. Avec l’assentiment de ses parents, elle décide d’en changer. Suzanne deviendra Jake. Mais le temps de la « transition », il/elle est Coby.

Suzanne est un garçon manqué. Depuis son plus jeune âge, elle a la conviction que la nature s’est trompée en lui donnant un corps de fille. Avec l’assentiment de ses parents, elle décide d’en changer. Suzanne deviendra Jake. Mais le temps de la « transition », il/elle est Coby.