Qui veut s’initier à l’histoire des luttes Lgbt+ (le + étant alternativement utilisé avec d’autres lettres désignant d’autres variantes de genre, de sexe biologique, ou d’orientation sexuelle : I pour les personnes intersexes, A pour les asexuels, Q pour les personnes queer, ou encore P pour les personnes pansexuelles) aura le choix.

Qui veut s’initier à l’histoire des luttes Lgbt+ (le + étant alternativement utilisé avec d’autres lettres désignant d’autres variantes de genre, de sexe biologique, ou d’orientation sexuelle : I pour les personnes intersexes, A pour les asexuels, Q pour les personnes queer, ou encore P pour les personnes pansexuelles) aura le choix.

Soit lire la substantielle étude de 784 pages de Frédéric Martel joliment intitulée Le Rose et le Noir et sous-titrée pour que son objet soit compréhensible de tous Les homosexuels en France depuis 1968.

Soit, s’il.elle dispose de moins de temps, regarder ce documentaire français de 99 minutes qui s’intéresse au mouvement homosexuel en France et aux Etats-Unis.

L’Etincelle doit son titre à un épisode méconnu de l’histoire américaine : les émeutes de Stonewall, dans Greenwich Village à New York, en juin 1969, qui virent les homosexuels protester spontanément contre un raid de police qui visait l’établissement où ils avaient leurs habitudes. L’année suivante, une « marche de la fierté » fut organisée pour commémorer ces émeutes, qui les consacra rétrospectivement comme l’acte fondateur du militantisme LGBT. Ainsi naquit la Gay Pride.

D’une facture très classique, le documentaire de Benoît Masocco, militant de la cause et qui n’en fait pas mystère, alterne les images d’archives et les interviews de grands témoins. Parmi eux, on reconnaît, de ce côté de l’Atlantique Robert Badinter et Bertrand Delanoë.

On visite les grands moments, plus ou moins connus, de la lutte pour la reconnaissance des droits : l’élection de Harvey Milk au conseil municipal de San Francisco puis son assassinat, la dépénalisation de l’homosexualité en France en 1982, les années SIDA, la reconnaissance du pacte civil de solidarité (PACS) puis du mariage.

Le témoignage de quelques figures historiques des années 70 montre combien l’objet de la lutte s’est déplacé. À l’époque, et avant même que le mot existe, l’intersectionnalité était de mise, le combat des homosexuels recoupant celui des Noirs ou des femmes. Il s’agissait pour tous, selon une phraséologie qui aujourd’hui prête à sourire, de « combattre les fondements moraux d’une société capitaliste et patriarcale ». Les homosexuel.le.s à l’époque étaient des révolté.e.s qui voulaient renverser l’ordre établi et qui rient jaune des aspirations de leurs successeurs à se marier et à avoir des enfants. Ils militaient pour le « droit à la différence ». Leurs successeurs ont conquis le « droit à l’indifférence »

Le documentaire affirme en conclusion que les droits des homosexuels ont considérablement progressé au cours des cinquante dernières années. Mais il « ouvre » sur deux réflexions stimulantes à peine effleurées. Le premier est la différence qui prévaut entre la situation des homosexuels en Occident (les « nantis de la liberté » selon la belle expression de Robert Badinter) et dans le reste du monde. Le second est le sujet qui, selon lui, « montera » dans les prochaines années : la transidentité.

Vic est ambulancier. Il véhicule à travers Milwaukee des adultes handicapés. Mais il est des jours où les ennuis s’accumulent. Ce matin, Vic a voulu rendre service à son grand-père et à ses amis russes qui n’avaient pas de moyen de se rendre aux funérailles d’une de leurs compatriotes. Mais la présence de cette joyeuse communauté, à laquelle s’adjoint Douma, un parasite, ralentit sa tournée et suscite l’énervement de ses clients : Michelle, qui doit participer à un concours de chant, Tracy, qui quitte ce jour là le domicile de sa mère pour s’installer avec son fiancé, Steve, etc.

Vic est ambulancier. Il véhicule à travers Milwaukee des adultes handicapés. Mais il est des jours où les ennuis s’accumulent. Ce matin, Vic a voulu rendre service à son grand-père et à ses amis russes qui n’avaient pas de moyen de se rendre aux funérailles d’une de leurs compatriotes. Mais la présence de cette joyeuse communauté, à laquelle s’adjoint Douma, un parasite, ralentit sa tournée et suscite l’énervement de ses clients : Michelle, qui doit participer à un concours de chant, Tracy, qui quitte ce jour là le domicile de sa mère pour s’installer avec son fiancé, Steve, etc. Britannique, vivant à Berlin, Rachel (Diane Kruger) n’a quasiment aucun lien avec Israël. Cela n’empêche pas le Mossad de la recruter et d’en faire l’un de ses meilleurs agents sous couverture. Cornaquée par Thomas (Martine Freeman), son agent de liaison, Rachel est envoyée en Iran.

Britannique, vivant à Berlin, Rachel (Diane Kruger) n’a quasiment aucun lien avec Israël. Cela n’empêche pas le Mossad de la recruter et d’en faire l’un de ses meilleurs agents sous couverture. Cornaquée par Thomas (Martine Freeman), son agent de liaison, Rachel est envoyée en Iran. Lorsque le patron d’une usine métallurgique met la clé sous la porte, six de ses employés décident de le prendre en otage pour lui soutirer une rançon. Mais rien ne se passe comme prévu.

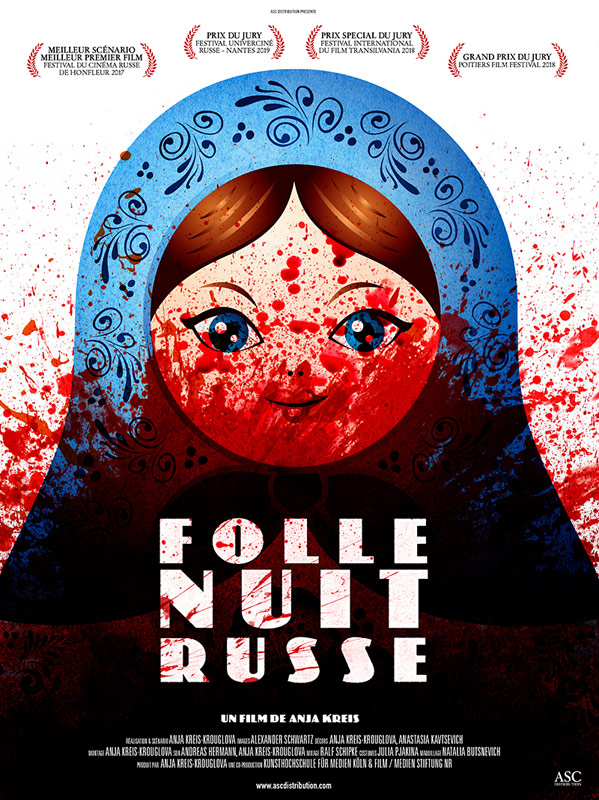

Lorsque le patron d’une usine métallurgique met la clé sous la porte, six de ses employés décident de le prendre en otage pour lui soutirer une rançon. Mais rien ne se passe comme prévu. Ivanovo, 250km au nord-est de Moscou, une ville demi-millionnaire plus connue pour son industrie textile que pour ses curiosités touristiques. Automne 1999 : la (seconde) guerre de Tchétchénie bat son plein, Eltsine va quitter le pouvoir et céder la place à un inconnu, Vladimir Poutine.

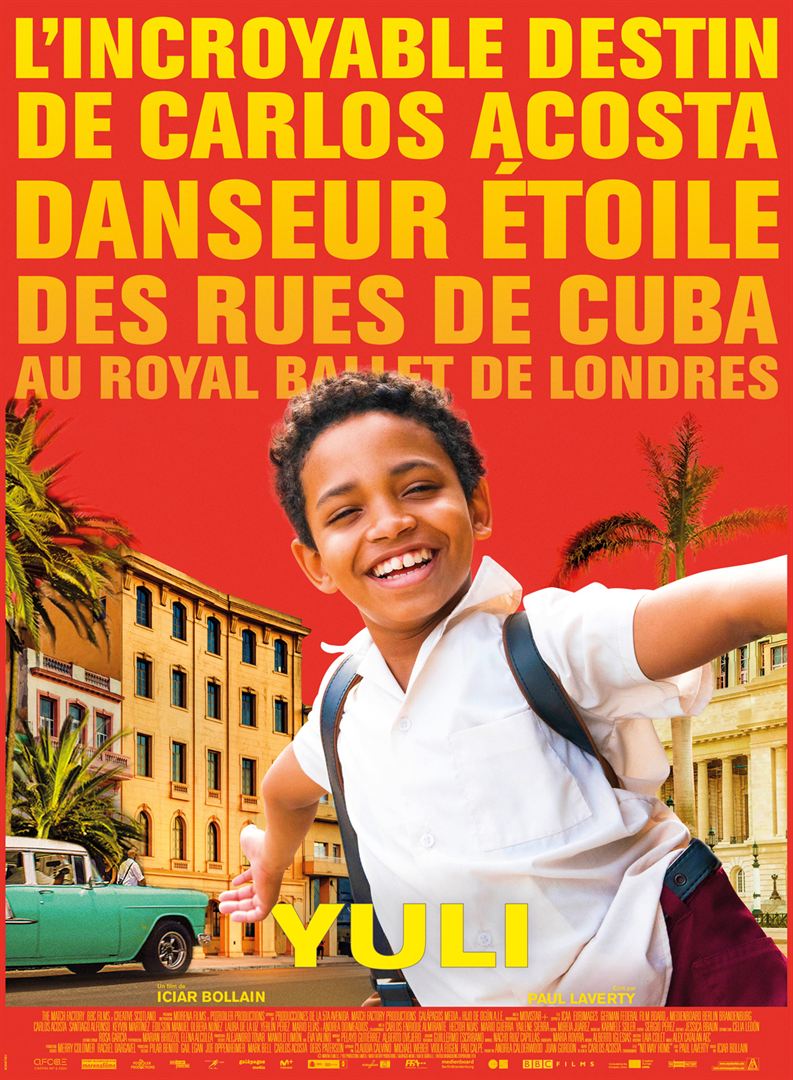

Ivanovo, 250km au nord-est de Moscou, une ville demi-millionnaire plus connue pour son industrie textile que pour ses curiosités touristiques. Automne 1999 : la (seconde) guerre de Tchétchénie bat son plein, Eltsine va quitter le pouvoir et céder la place à un inconnu, Vladimir Poutine. Avant de devenir danseur étoile au Royal Ballet de Londres, Carlos Acosta était un petit garçon farceur, élevé dans les quartiers pauvres de La Havane que rien, sinon l’ambition de son père, ne destinait à la danse.

Avant de devenir danseur étoile au Royal Ballet de Londres, Carlos Acosta était un petit garçon farceur, élevé dans les quartiers pauvres de La Havane que rien, sinon l’ambition de son père, ne destinait à la danse. Sous le nom de Becky Something, Rebecca Adamzwyck (Elisabeth Moss) a fait de Something She un groupe phare de la scène grunge. Mais la rockstar est sur le point de s’effondrer et d’entrainer tous ses proches dans sa chute : sa batteuse et sa bassiste qui ne supportent plus d’être continuellement insultées, le directeur de sa maison de disques dont la patience s’effrite, son ex-mari qui peine à s’occuper de leur fille.

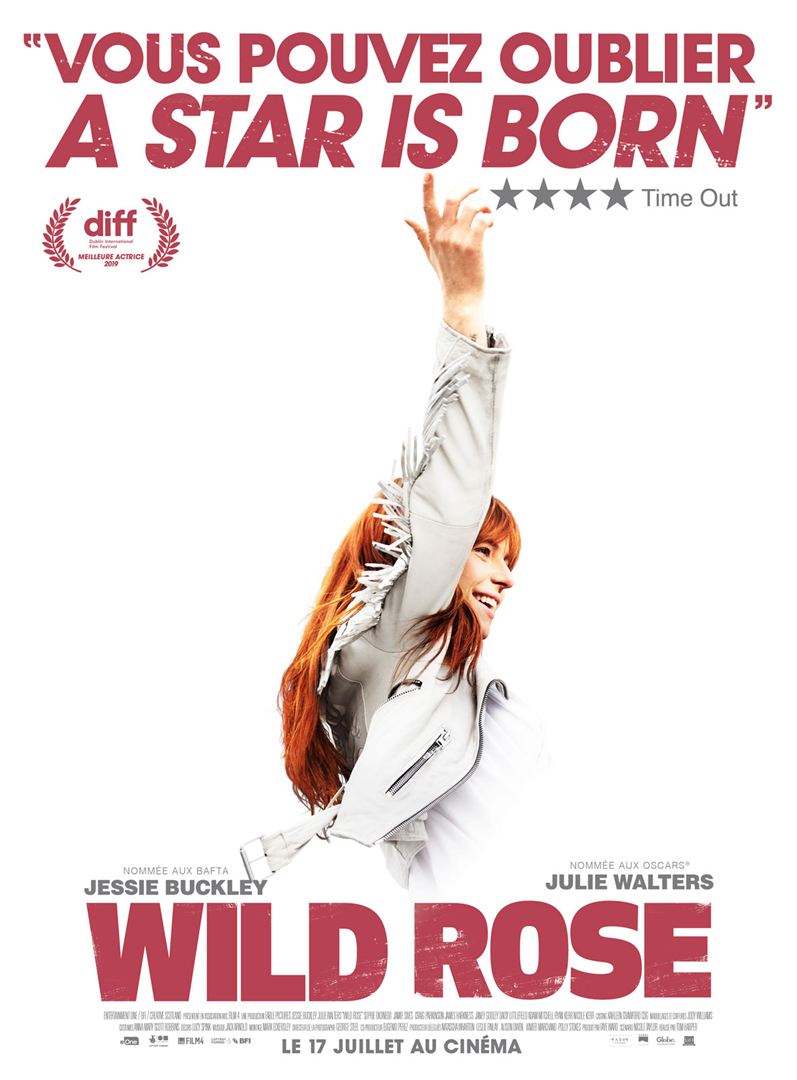

Sous le nom de Becky Something, Rebecca Adamzwyck (Elisabeth Moss) a fait de Something She un groupe phare de la scène grunge. Mais la rockstar est sur le point de s’effondrer et d’entrainer tous ses proches dans sa chute : sa batteuse et sa bassiste qui ne supportent plus d’être continuellement insultées, le directeur de sa maison de disques dont la patience s’effrite, son ex-mari qui peine à s’occuper de leur fille. Rose-Lynn Harlan ne vit que pour sa passion : la musique country. Mais, si elle a le sens du rythme et ne quitte jamais ses santiags, la jeune femme a bien des obstacles à franchir afin de réaliser son rêve : chanter à Nashville. Premièrement, elle vient à peine de sortir de prison et doit s’employer comme femme de ménage chez un couple de bobos. Deuxièmement, elle a déjà donné naissance à deux enfants avant ses dix-huit ans dont sa mère a assuré la garde pendant sa détention mais qui réclament son amour. Troisième handicap et non le moindre : Rose-Lynn vit à… Glasgow.

Rose-Lynn Harlan ne vit que pour sa passion : la musique country. Mais, si elle a le sens du rythme et ne quitte jamais ses santiags, la jeune femme a bien des obstacles à franchir afin de réaliser son rêve : chanter à Nashville. Premièrement, elle vient à peine de sortir de prison et doit s’employer comme femme de ménage chez un couple de bobos. Deuxièmement, elle a déjà donné naissance à deux enfants avant ses dix-huit ans dont sa mère a assuré la garde pendant sa détention mais qui réclament son amour. Troisième handicap et non le moindre : Rose-Lynn vit à… Glasgow. La Vie des autres avait connu un immense succès, critique et public : Oscar, César, Bafta du meilleur film étranger en 2007. Depuis douze ans, on attendait le prochain succès de son réalisateur, Florian Henckel Von Donnersmarck. Après un détour calamiteux par Hollywood, où il a dirigé Angelina Jolie et Johnny Depp dans The Tourist, un remake évitable d’un film français, le réalisateur allemand est de retour dans son pays.

La Vie des autres avait connu un immense succès, critique et public : Oscar, César, Bafta du meilleur film étranger en 2007. Depuis douze ans, on attendait le prochain succès de son réalisateur, Florian Henckel Von Donnersmarck. Après un détour calamiteux par Hollywood, où il a dirigé Angelina Jolie et Johnny Depp dans The Tourist, un remake évitable d’un film français, le réalisateur allemand est de retour dans son pays.