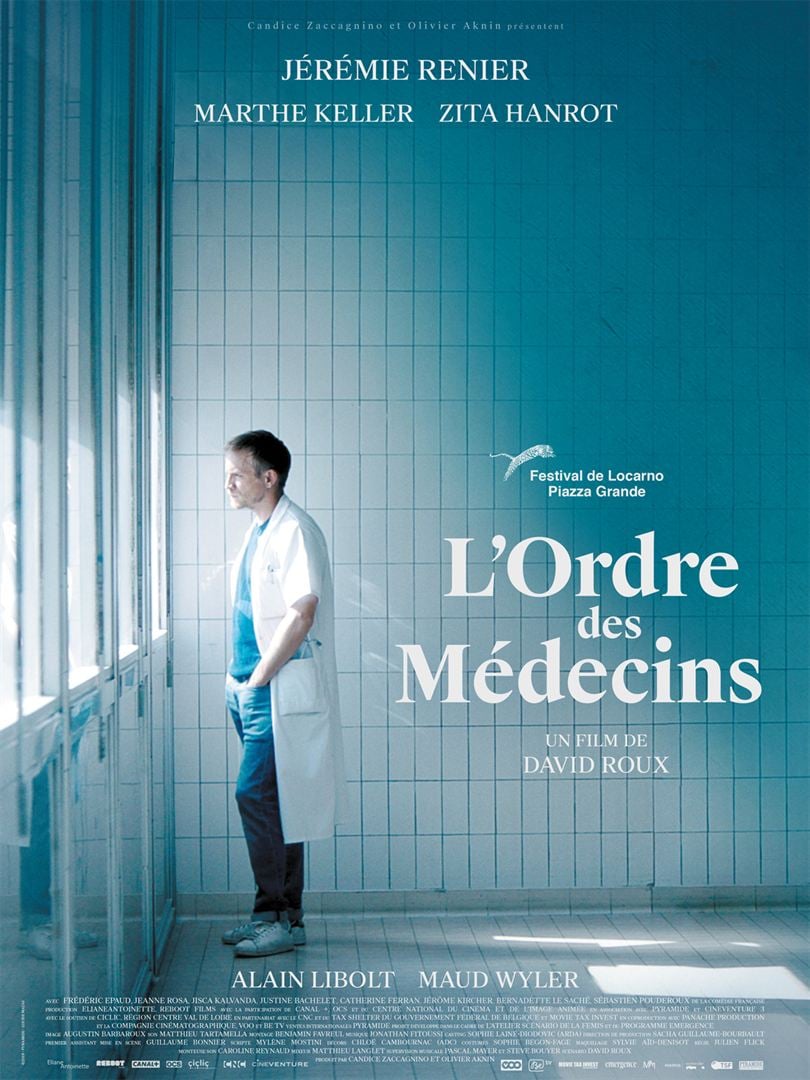

Simon (Jérémie Renier) est pneumologue à l’hôpital. Il est aimé et respecté de tous : de ses collègues qui admirent son professionnalisme, des malades avec qui il sait garder la bonne distance, du personnel soignant dont il partage les conditions de travail pas toujours faciles, de l’interne (Zita Henrot) qui a pour lui les yeux de Chimène.

Simon (Jérémie Renier) est pneumologue à l’hôpital. Il est aimé et respecté de tous : de ses collègues qui admirent son professionnalisme, des malades avec qui il sait garder la bonne distance, du personnel soignant dont il partage les conditions de travail pas toujours faciles, de l’interne (Zita Henrot) qui a pour lui les yeux de Chimène.

Sa routine quotidienne est brutalement rompue par la détérioration de la santé de sa mère (Marthe Keller) dont le cancer récidive et par son hospitalisation dans un service proche du sien.

Sa neutralité et son indifférence parfois brutale à l’égard des malades ne sont plus de mise.

L’Ordre des médecins se déroule à l’hôpital. Mais celui où officie Simon ne ressemble pas aux couloirs encombrés de la série Urgences ou de Dr House où des chefs de service charismatiques sauvent des vies avec l’aide d’infirmières super sexy. Tout est blanc, calme et silencieux dans le CHU où Simon travaille.

L’Ordre des médecins nous parle de la déontologie du praticien : peut-on accepter qu’un patient renonce à se soigner ? que dire à celui que l’on sait condamné ? l’entretenir dans des vains espoirs ou lui asséner la brutale vérité au risque de l’assommer ? jusqu’où pousser les soins, pratiquer une intervention, prescrire une analyse, sans sombrer dans l’acharnement thérapeutique ? Il le fait sans didactisme pesant, avec une immense humanité, en nous faisant partager ces dilemmes.

L’Ordre des médecins nous parle moins de l’hôpital que de la famille. La situation dans laquelle Simon est placé – avoir sa mère pour patient – aurait pu se dérouler dans un autre contexte professionnel – même si je reconnais volontiers que le potentiel narratif du film aurait été plus faible s’il avait été buraliste ou garde-forestier. Il nous place dans une situation dramatique : comment accompagner sa mère dans ses derniers instants ? Il nous fait vivre le temps de l’attente, de la frustration face aux questions sans réponse, des veilles sur un fauteuil inconfortable dans le silence aseptisé d’un couloir d’hôpital. Il nous montre combien nous sommes tous égaux face à la mort, qu’on soit un fils pneumologue ou pas.

L’agonie connaît ses brèves rémissions qui font renaître un espoir illusoire. Mathilde reçoit la visite de ses petits-enfants qui lui demandent, avec une innocente cruauté où elle sera après sa mort. Elle leur fait la plus juste des réponses : « Dans votre tête ». Cette épreuve est l’occasion paradoxale de tester la solidité des liens familiaux comme le fait Simon avec son père, qui refuse de comprendre la gravité de la maladie de son épouse, et avec sa sœur, qui y puise le courage de décider d’un divorce trop longtemps différé.

L’Ordre des médecins bouleversera tous ceux qui ont déjà vécu cette situation. Il bouleversera aussi tous ceux qui redoutent d’avoir à la vivre un jour ou l’autre. Mais, il le fait avec une telle douceur, avec une telle justesse qu’il réussit presque à nous réconcilier avec ces moments tragiques.

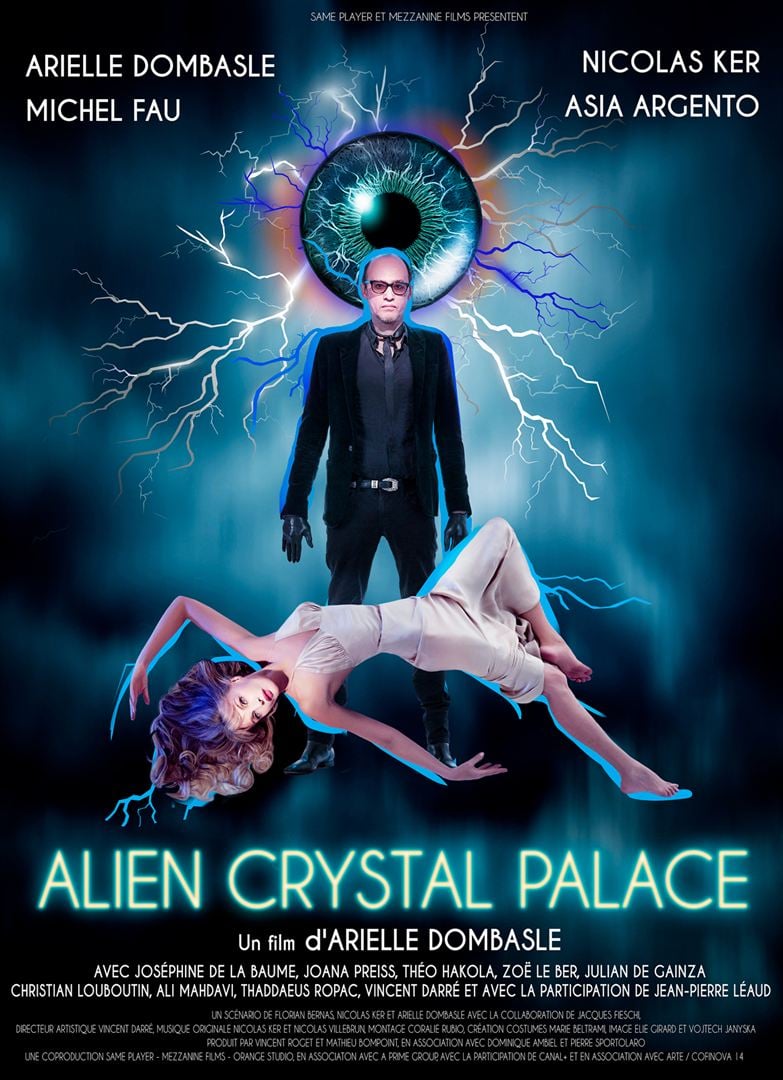

Un savant fou (Michel Fau) terré dans un sous-marin veut créer « l’androgyne », l’homme et la femme réunis dans un couple idéal. Il a identifié deux cobayes : Dolorès Rivers (Arielle Dombasle), une réalisatrice de films, et Nicolas Atlante (Nicolas Ker), un chanteur de rock. Avec l’aide de trois producteurs, il convainc la première de recruter le second pour son prochain film qui sera tourné à Venise et en Égypte.

Un savant fou (Michel Fau) terré dans un sous-marin veut créer « l’androgyne », l’homme et la femme réunis dans un couple idéal. Il a identifié deux cobayes : Dolorès Rivers (Arielle Dombasle), une réalisatrice de films, et Nicolas Atlante (Nicolas Ker), un chanteur de rock. Avec l’aide de trois producteurs, il convainc la première de recruter le second pour son prochain film qui sera tourné à Venise et en Égypte. Ben Burns (Lucas Hedges) a dix-neuf ans. Il est toxicomane. En cure, il vient passer Noël chez ses parents : Holly (Julia Roberts), sa mère, Ivy, sa sœur, Neal son beau-père qu’Holly a épousé après s’être séparée du père de Ben et d’Ivy, ses deux demi-frère et sœur enfin, plus jeunes. Sans oublier le chien Ponce.

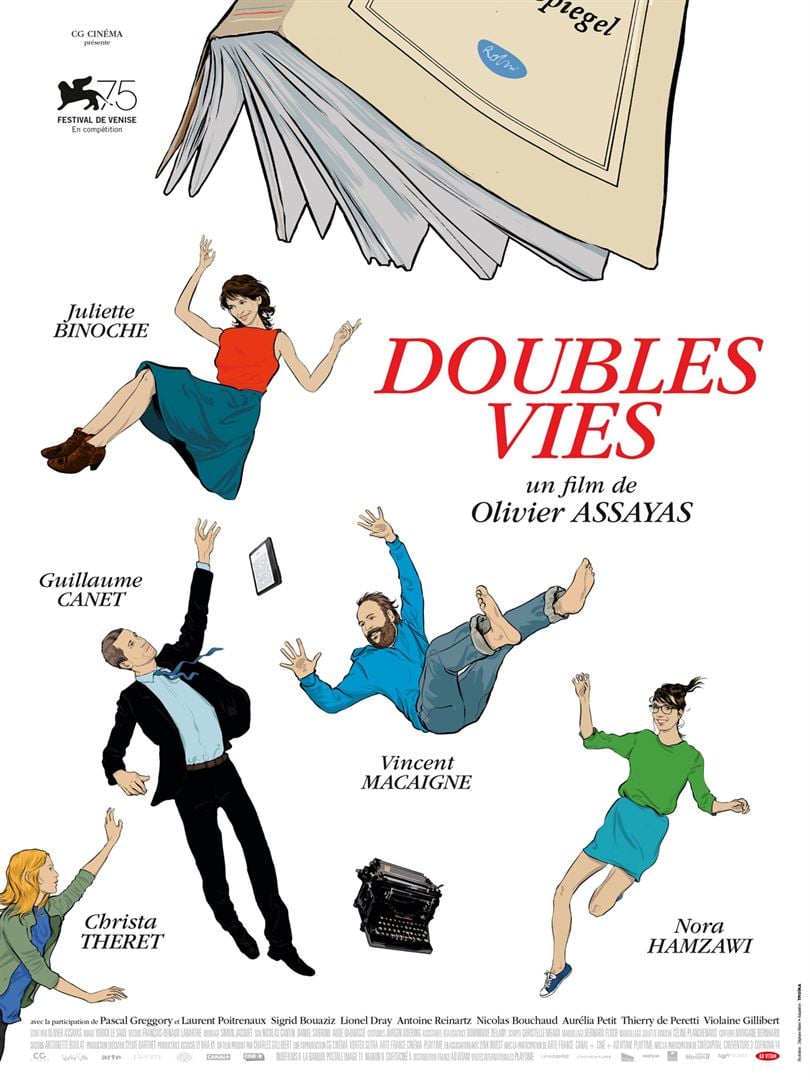

Ben Burns (Lucas Hedges) a dix-neuf ans. Il est toxicomane. En cure, il vient passer Noël chez ses parents : Holly (Julia Roberts), sa mère, Ivy, sa sœur, Neal son beau-père qu’Holly a épousé après s’être séparée du père de Ben et d’Ivy, ses deux demi-frère et sœur enfin, plus jeunes. Sans oublier le chien Ponce. Alain (Guillaume Canet) est le nouveau directeur d’une maison d’édition respectée mais fragile. Pour la moderniser, il vient d’engager Laure (Christa Théret) en lui confiant le soin du développement numérique et a bientôt une liaison avec elle.

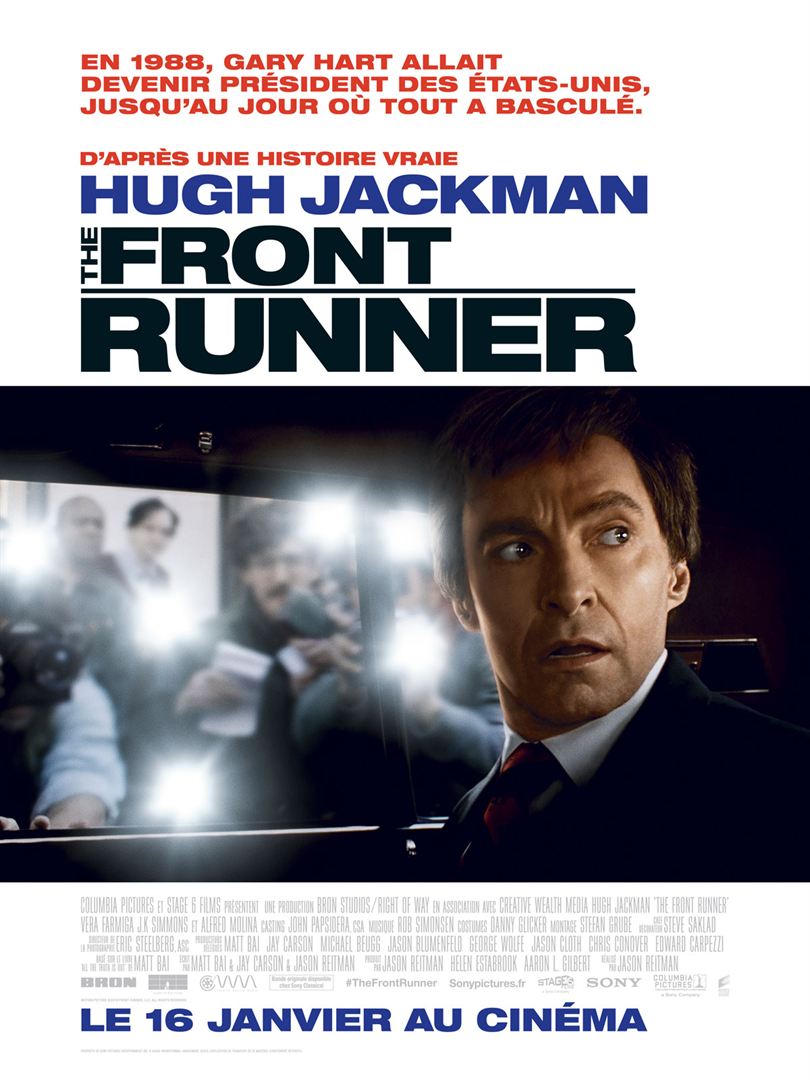

Alain (Guillaume Canet) est le nouveau directeur d’une maison d’édition respectée mais fragile. Pour la moderniser, il vient d’engager Laure (Christa Théret) en lui confiant le soin du développement numérique et a bientôt une liaison avec elle. En 1988, aux États-Unis, Ronald Reagan achève son second mandat. Les Démocrates espèrent reconquérir la Maison-Blanche. Parmi les candidats, le sénateur du Colorado, Gary Hart, fait la course en tête. Jeune, intelligent, charismatique, moderne, il fait figure de nouveau Kennedy.

En 1988, aux États-Unis, Ronald Reagan achève son second mandat. Les Démocrates espèrent reconquérir la Maison-Blanche. Parmi les candidats, le sénateur du Colorado, Gary Hart, fait la course en tête. Jeune, intelligent, charismatique, moderne, il fait figure de nouveau Kennedy. Un adolescent blesse gravement le caïd du lycée qui rackettait son camarade. Sa meilleure amie, qui vit seule avec une mère revêche, entretient une liaison adultère avec le directeur adjoint du même lycée. Son voisin, un militaire veuf et retraité, est expulsé de chez lui par ses enfants qui ne supportent plus la cohabitation. Le frère du caïd blessé poursuit notre héros pour se venger mais doit gérer les conséquences du suicide de son meilleur ami.

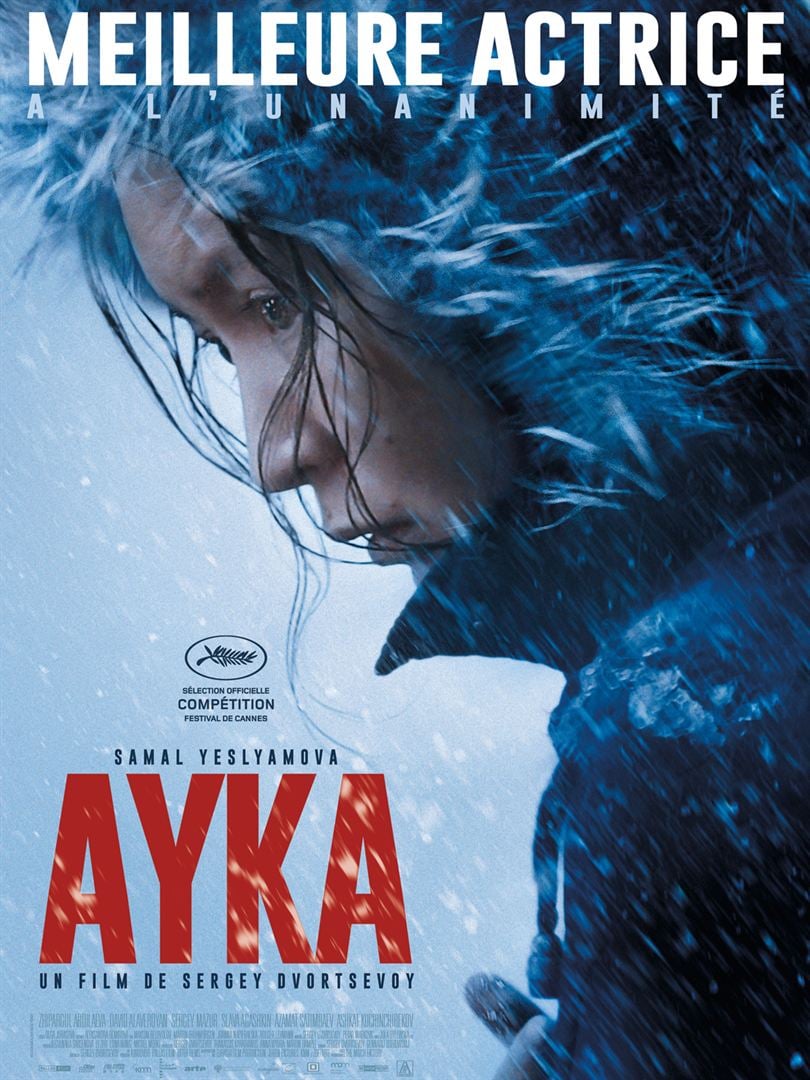

Un adolescent blesse gravement le caïd du lycée qui rackettait son camarade. Sa meilleure amie, qui vit seule avec une mère revêche, entretient une liaison adultère avec le directeur adjoint du même lycée. Son voisin, un militaire veuf et retraité, est expulsé de chez lui par ses enfants qui ne supportent plus la cohabitation. Le frère du caïd blessé poursuit notre héros pour se venger mais doit gérer les conséquences du suicide de son meilleur ami. Ayka a vingt-cinq ans. Elle a quitté le Kirghizistan pour la Russie dans l’espoir d’une vie meilleure. Mais elle accumule les déboires à Moscou. Logée par un marchand de sommeil dans un appartement communautaire surpeuplé, elle est exploitée par des employeurs qui profitent de son statut de sans papiers. Pour lancer un petit atelier de couture, elle s’est endettée et est maintenant harcelée par ses créanciers aux pratiques mafieuses. Quand elle tombe enceinte, elle n’a d’autre alternative que d’abandonner à la maternité son nouveau-né.

Ayka a vingt-cinq ans. Elle a quitté le Kirghizistan pour la Russie dans l’espoir d’une vie meilleure. Mais elle accumule les déboires à Moscou. Logée par un marchand de sommeil dans un appartement communautaire surpeuplé, elle est exploitée par des employeurs qui profitent de son statut de sans papiers. Pour lancer un petit atelier de couture, elle s’est endettée et est maintenant harcelée par ses créanciers aux pratiques mafieuses. Quand elle tombe enceinte, elle n’a d’autre alternative que d’abandonner à la maternité son nouveau-né. Rose (Galatéa Bellugi) a seize ans. Enfant de la DDAS, elle obtient l’autorisation d’aller vivre à Paris avec Michel (Lukas Ionesco), son aîné de six ans.

Rose (Galatéa Bellugi) a seize ans. Enfant de la DDAS, elle obtient l’autorisation d’aller vivre à Paris avec Michel (Lukas Ionesco), son aîné de six ans. Trois personnages aux pouvoirs surhumains sont réunis dans un asile psychiatrique où le docteur Ellie Staple (Sarah Paulson) teste sur eux un protocole inédit.

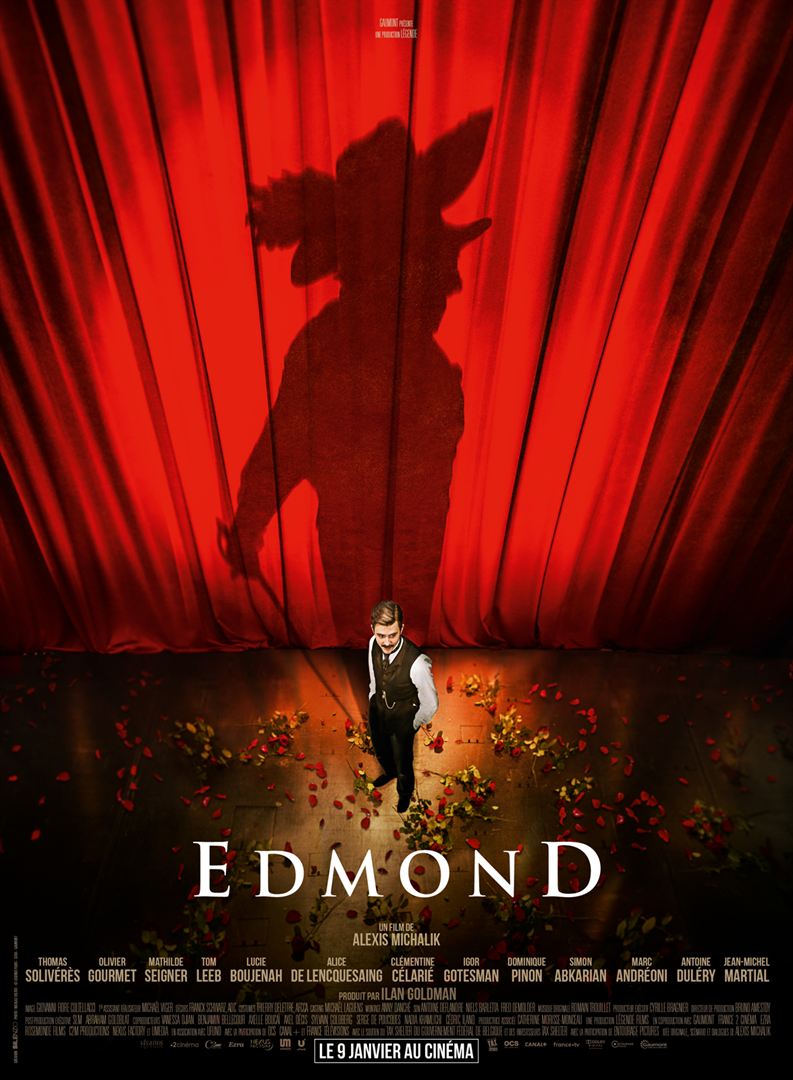

Trois personnages aux pouvoirs surhumains sont réunis dans un asile psychiatrique où le docteur Ellie Staple (Sarah Paulson) teste sur eux un protocole inédit. En 1897, Edmond Rostand (Thomas Solivérès) est un dramaturge maudit dont les précédentes mises en scène n’ont pas connu le succès. L’immense Sarah Bernhardt (Clémentine Célarié) lui donne une dernière chance : écrire une pièce pour le grand acteur Constant Coquelin (Olivier Gourmet).

En 1897, Edmond Rostand (Thomas Solivérès) est un dramaturge maudit dont les précédentes mises en scène n’ont pas connu le succès. L’immense Sarah Bernhardt (Clémentine Célarié) lui donne une dernière chance : écrire une pièce pour le grand acteur Constant Coquelin (Olivier Gourmet).