Autumn a dix-sept ans. Elle mène une vie ordinaire dans une petite ville de Pennsylvanie, entre sa famille, son lycée et son job de caissière au supermarché du coin. Quand elle apprend qu’elle est enceinte, elle prend rapidement sa décision. Mais la législation de l’Etat lui impose de recueillir un accord parental qu’elle refuse de solliciter. Aussi, en compagnie de sa cousine, elle prend la route de New York pour s’y faire avorter. Mais le voyage, qui ne devait durer qu’une journée, se prolonge quand Autumn découvre que sa grossesse est beaucoup plus avancée qu’annoncée.

Autumn a dix-sept ans. Elle mène une vie ordinaire dans une petite ville de Pennsylvanie, entre sa famille, son lycée et son job de caissière au supermarché du coin. Quand elle apprend qu’elle est enceinte, elle prend rapidement sa décision. Mais la législation de l’Etat lui impose de recueillir un accord parental qu’elle refuse de solliciter. Aussi, en compagnie de sa cousine, elle prend la route de New York pour s’y faire avorter. Mais le voyage, qui ne devait durer qu’une journée, se prolonge quand Autumn découvre que sa grossesse est beaucoup plus avancée qu’annoncée.

Avortement mode d’emploi. Le film de Eliza Hittman décrit, avec un souci quasi-documentaire un sujet grave : l’avortement des mineures. Son titre, assez obscur à un public non anglophone, fait référence aux choix multiples figurant dans le questionnaire que les jeunes femmes doivent renseigner avant l’opération. Malgré l’arrêt Roe vs Wade de 1973 – qu’une nouvelle majorité moins libérale à la Cour suprême pourrait renverser – qui autorise l’avortement pendant le premier trimestre partout aux Etats-Unis, la législation de certains États en restreint l’usage, en exigeant un accord parental si la mère est mineure, en interdisant la prise en charge par l’assurance-maladie ou en se faisant les complices des manifestants pro-Life qui provoquent la fermeture de nombreuses cliniques.

Fuyant tout pathos, Never Rarely Sometimes Always se veut minimaliste. Aucune musique, quasiment pas de dialogue, pas de rebondissement rocambolesque dans un scénario qui se borne à suivre pas à pas les deux personnages principaux de la Pennsylvanie à New York, un jeu d’acteurs réduit au minimum – comme en témoigne le visage impassible de l’héroïne sur l’affiche. Pourtant quelle intensité dans ce regard ! quelle profondeur dans ces silences !

On est profondément ému par la solitude d’Autumn, par les questions silencieuses qu’elle se pose lorsqu’elle découvre sa grossesse, par la solidarité bienveillante que lui manifeste sa cousine grâce à laquelle le voyage à New York est entrepris et qui saura trouver le moyen, lorsque l’argent viendra à manquer, pour les sauver de cette mauvaise passe.

L’émotion culmine dans la clinique où Autumn va se faire avorter. Dans un long plan fixe qui cadre son seul visage, elle répond aux questions que lui pose l’assistante sociale. Ses silences, ses larmes lèvent un voile sur son histoire. La confession aurait pu verser dans l’excès, par exemple en racontant un inceste que quelques indices laissaient redouter. Il n’en est rien. Autumn en dit juste assez pour que le spectateur comprenne les événements pas toujours gais d’une adolescence chaotique qu’elle a dû traverser. Cette pudeur, cette économie donne tout son prix à ce film poignant dont on ne ressort pas indemne.

Stéphane Riethauser nous convie à une soirée diapo pour regarder les vieux films super 8 tournés par son père durant son enfance. On y voit sa grand-mère Caroline, ses parents, son frère cadet. On les voit à Genève où la famille habite et surtout sur la Côte d’Azur, près de Saint-Raphaël, où les vacances et la lumière estivale multiplient les occasions de se filmer en famille.

Stéphane Riethauser nous convie à une soirée diapo pour regarder les vieux films super 8 tournés par son père durant son enfance. On y voit sa grand-mère Caroline, ses parents, son frère cadet. On les voit à Genève où la famille habite et surtout sur la Côte d’Azur, près de Saint-Raphaël, où les vacances et la lumière estivale multiplient les occasions de se filmer en famille. Nana et ses ami.e.s s’aiment et se déchirent à l’heure des réseaux sociaux. Mathieu vient de quitter Nana. Pour se venger, elle s’inscrit sur une application de rencontres et décide de s’offrir au premier venu. Damien, son ami d’enfance, secrètement amoureux de Nana, l’apprend et s’inscrit à la même appli sous un pseudonyme.

Nana et ses ami.e.s s’aiment et se déchirent à l’heure des réseaux sociaux. Mathieu vient de quitter Nana. Pour se venger, elle s’inscrit sur une application de rencontres et décide de s’offrir au premier venu. Damien, son ami d’enfance, secrètement amoureux de Nana, l’apprend et s’inscrit à la même appli sous un pseudonyme. Aminata a onze ans. D’origine sénégalaise, elle vit dans le nord de Pars avec ses deux petits frères et sa mère, qui vient d’apprendre que son mari reviendrait du pays avec une seconde épouse. Perturbée par la détresse de sa mère, Amy intègre un nouveau collège. Un groupe de filles plus délurées que les autres répète une chorégraphie en vue d’un concours. Amy n’a qu’un rêve : les rejoindre.

Aminata a onze ans. D’origine sénégalaise, elle vit dans le nord de Pars avec ses deux petits frères et sa mère, qui vient d’apprendre que son mari reviendrait du pays avec une seconde épouse. Perturbée par la détresse de sa mère, Amy intègre un nouveau collège. Un groupe de filles plus délurées que les autres répète une chorégraphie en vue d’un concours. Amy n’a qu’un rêve : les rejoindre. Tim (Pio Marmaï) et Chloé (Camille Rutherford) sont de grands adulescents qui vivent à la cloche de bois. Paradoxalement, leur fille Tommy (Rita Merle) est, du haut de ses onze ans, plus raisonnable qu’eux. Son seul souci : être à l’heure pour la rentrée des classes. Le défi peut sembler bien modeste mais va s’avérer difficile à relever.

Tim (Pio Marmaï) et Chloé (Camille Rutherford) sont de grands adulescents qui vivent à la cloche de bois. Paradoxalement, leur fille Tommy (Rita Merle) est, du haut de ses onze ans, plus raisonnable qu’eux. Son seul souci : être à l’heure pour la rentrée des classes. Le défi peut sembler bien modeste mais va s’avérer difficile à relever. 1994. Un homme est abattu dans les rues d’Alger.

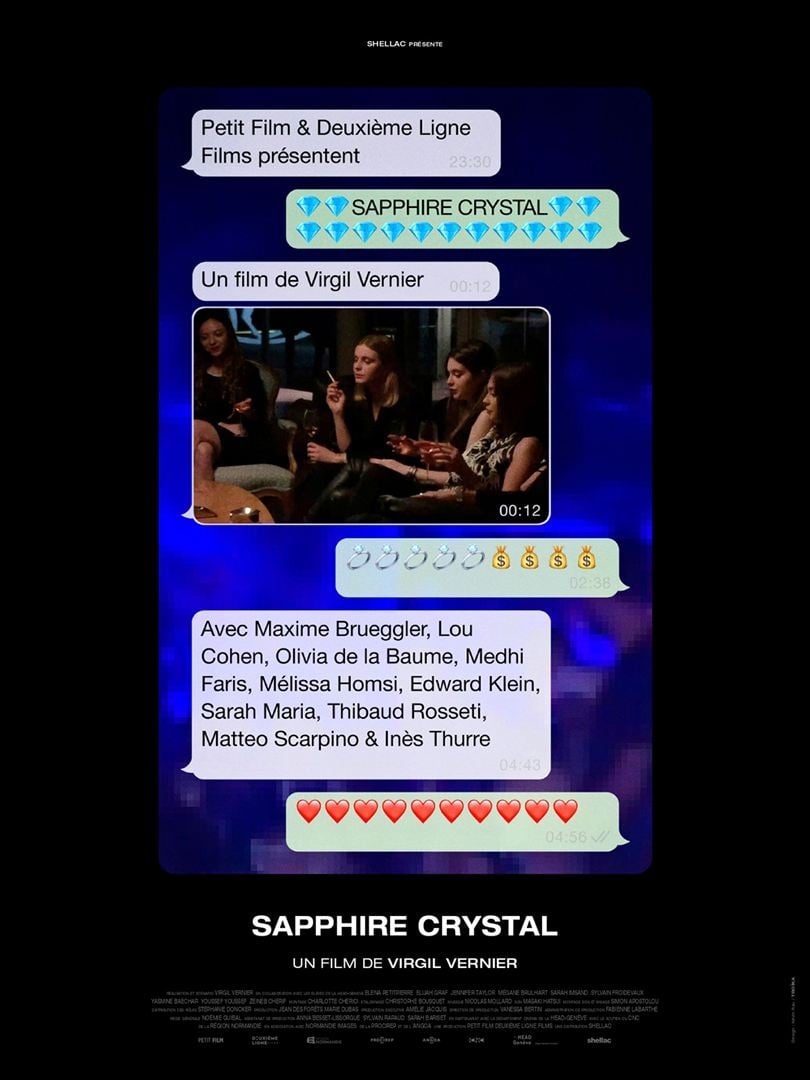

1994. Un homme est abattu dans les rues d’Alger. Une huitaine de jeunes Genevois, issus des classes privilégiées, passent une soirée ensemble. Ils la commencent dans le carré VIP d’une boîte de nuit, la poursuivent dans la luxueuse villa des parents de l’un d’eux et l’achèvent au bord du lac en regardant le jour se lever.

Une huitaine de jeunes Genevois, issus des classes privilégiées, passent une soirée ensemble. Ils la commencent dans le carré VIP d’une boîte de nuit, la poursuivent dans la luxueuse villa des parents de l’un d’eux et l’achèvent au bord du lac en regardant le jour se lever. Jin est un jeune immigré chinois à Paris. Sans papiers, sans argent, il rembourse sa dette à la triade chinoise qui a payé son visa en conduisant chaque nuit un VTC. C’est là qu’il rencontre Naomi, une stripteaseuse. Naomi veut « décrocher », quitter Paris et le monde de la nuit, s’installer dans le Sud. Jin n’en peut plus du quasi-esclavagisme dans lequel ses employeurs le maintiennent et aimerait se livrer à sa passion : la musique.

Jin est un jeune immigré chinois à Paris. Sans papiers, sans argent, il rembourse sa dette à la triade chinoise qui a payé son visa en conduisant chaque nuit un VTC. C’est là qu’il rencontre Naomi, une stripteaseuse. Naomi veut « décrocher », quitter Paris et le monde de la nuit, s’installer dans le Sud. Jin n’en peut plus du quasi-esclavagisme dans lequel ses employeurs le maintiennent et aimerait se livrer à sa passion : la musique. Ronen est né et a grandi dans le cœur de Jérusalem. Il a vécu dans sa chair les attentats meurtriers qui ont scandé la « deuxième Antifada » au début des années 2000. Estimant fausse la vision aseptisée que les guides offrent de sa ville, il propose à des groupes de touristes de plus en plus nombreux un tour gratuit et original des lieux où ont été commis des attentats.

Ronen est né et a grandi dans le cœur de Jérusalem. Il a vécu dans sa chair les attentats meurtriers qui ont scandé la « deuxième Antifada » au début des années 2000. Estimant fausse la vision aseptisée que les guides offrent de sa ville, il propose à des groupes de touristes de plus en plus nombreux un tour gratuit et original des lieux où ont été commis des attentats. Dix ans ont passé depuis la disparition inexpliquée d’Ivan, son fils âgé de six ans seulement, sur une plage landaise. Elena ne s’en est jamais remise, qui a quitté l’Espagne et est venue s’installer sur les lieux du drame.

Dix ans ont passé depuis la disparition inexpliquée d’Ivan, son fils âgé de six ans seulement, sur une plage landaise. Elena ne s’en est jamais remise, qui a quitté l’Espagne et est venue s’installer sur les lieux du drame.