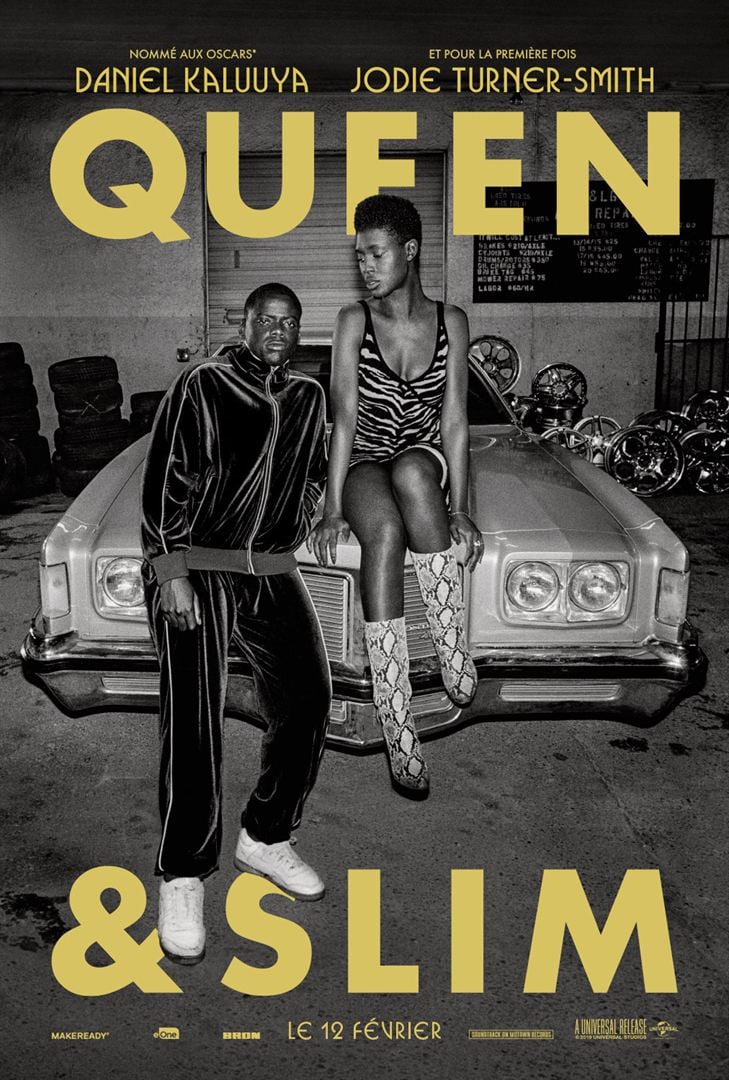

Ils n’avaient rien en commun. Queen (Jodie Turner-Smith), avocate militante, célibattante en rupture de ban de sa famille et Slim (Daniel Kaluuya, acteur à la mode depuis le succès de Get Out), fils de pasteur, plus soucieux de s’intégrer à l’ordre établi qu’à le renverser. Ils se rencontrent via Tinder. Leur première soirée ensemble dans la neige sale de Cleveland aurait dû rester sans lendemain. Mais ils sont obligés de faire équipe après qu’une interpellation sur la voie publique par un policier raciste les aura obligés à partir en cavale ensemble. De l’Ohio à la Floride, en passant par la Nouvelle-Orléans, ils fuient la police qui les poursuit sans relâche tandis que la communauté afro-américaine, persuadée de leur innocence, prend fait et cause pour eux.

Ils n’avaient rien en commun. Queen (Jodie Turner-Smith), avocate militante, célibattante en rupture de ban de sa famille et Slim (Daniel Kaluuya, acteur à la mode depuis le succès de Get Out), fils de pasteur, plus soucieux de s’intégrer à l’ordre établi qu’à le renverser. Ils se rencontrent via Tinder. Leur première soirée ensemble dans la neige sale de Cleveland aurait dû rester sans lendemain. Mais ils sont obligés de faire équipe après qu’une interpellation sur la voie publique par un policier raciste les aura obligés à partir en cavale ensemble. De l’Ohio à la Floride, en passant par la Nouvelle-Orléans, ils fuient la police qui les poursuit sans relâche tandis que la communauté afro-américaine, persuadée de leur innocence, prend fait et cause pour eux.

Il y a deux films dans Queen & Slim. Le premier, le plus banal, raconte la fuite de deux Bonnie and Clyde des temps modernes à travers les États Unis avec son lot prévisible de rebondissements attendus.

Le second, le plus original, décrit la transformation de ces deux fugitifs en couple mythique érigé en symbole par une communauté afro-américaine qui s’estime victime d’une violence d’État systémique.

On voit depuis quelques années se multiplier les films américains se saisissant à bras-le-corps de ce sujet : Sorry to Bother You, The Hate U Give, Selma, Detroit, Kings, Green Book, I am not your Negro, Moonlight… Que Spike Lee – qui fait figure de parrain de ce cinéma-là – ait été invité à présider le jury du prochain de festival de Cannes témoigne de la popularité de ce sujet-là.

On n’ouvrira pas ici le débat de savoir si cette colère est juste. Elle l’est. #blacklivesmatter dénonce les violences policières exercées sur les Noirs américains. Les marches suprémacistes de Charlottesville et les silences embarrassés du président Trump rappellent le vieux fond de racisme dont la majorité WASP est encore imprégnée.

Mais si cette colère est juste, ses modalités d’expression interrogent. Elles interrogent de ce côté-ci de l’Atlantique, en France où le Président de la République vient de consacrer un discours au danger du « séparatisme ».

Car les solutions que nous proposent tous ces films américains sur les violences faites aux Noirs convergent plutôt vers l’affirmation d’un Black Power musclé que vers la réinvention du pacte républicain.

On me reprochera de faire beaucoup de politique ce matin et d’oublier le cinéma. Je rétorquerai – même si c’est un peu facile – que le cinéma est politique.

Lorsque Melina Matsoukas (une réalisatrice venue du clip video qui avait filmé Beyonce, Rihanna, Lady Gaga, Katy Perry) héroïse ses personnages flamboyants, les transforme en icone pop et en martyrs emblématiques d’une cause, on peut la suivre. Ou pas…

Simon, huit ans est orphelin et rêve d’être adopté par une famille aimante, d’avoir un père et une mère, comme Thomas, son meilleur ami, et sa sœur Madeleine dont il est secrètement amoureux. Et Simon a un don extraordinaire : il peut prendre l’apparence des personnes qu’il a touchées.

Simon, huit ans est orphelin et rêve d’être adopté par une famille aimante, d’avoir un père et une mère, comme Thomas, son meilleur ami, et sa sœur Madeleine dont il est secrètement amoureux. Et Simon a un don extraordinaire : il peut prendre l’apparence des personnes qu’il a touchées. Une jeune chinoise, Xingxi alias Brooke, voyage seule à Alor Setar dans le nord de la Malaisie. Elle est victime d’une crevaison de vélo. Trois histoires parallèles débutent alors, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. Dans la première, Brooke rencontre une jeune Malaisienne délurée qui lui fait visiter la ville. Dans la deuxième, elle est prise en charge par trois jeunes gens en pleine campagne électorale. Dans la troisième, durant laquelle s’éclaireront les motifs de sa présence en Malaisie, elle croise la route d’un vieux touriste français à la recherche des « larmes bleues ».

Une jeune chinoise, Xingxi alias Brooke, voyage seule à Alor Setar dans le nord de la Malaisie. Elle est victime d’une crevaison de vélo. Trois histoires parallèles débutent alors, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. Dans la première, Brooke rencontre une jeune Malaisienne délurée qui lui fait visiter la ville. Dans la deuxième, elle est prise en charge par trois jeunes gens en pleine campagne électorale. Dans la troisième, durant laquelle s’éclaireront les motifs de sa présence en Malaisie, elle croise la route d’un vieux touriste français à la recherche des « larmes bleues ». Flora, seize ans, est retrouvée sauvagement assassinée chez elle au lendemain d’une soirée entre amis. Tout accuse Lise Bataille (Melissa Guers), sa meilleure amie, qui est arrêtée le lendemain et placée en détention préventive. Deux ans après son procès s’ouvre. Si sa mère (Chiara Mastroianni) a pris de la distance pour se protéger, Lise peut compter sur l’appui indéfectible de son père (Roschdy Zem). Mais le procès commence mal tandis que l’avocate générale (Anaïs Demoustier) égrène implacablement les pièces à charge.

Flora, seize ans, est retrouvée sauvagement assassinée chez elle au lendemain d’une soirée entre amis. Tout accuse Lise Bataille (Melissa Guers), sa meilleure amie, qui est arrêtée le lendemain et placée en détention préventive. Deux ans après son procès s’ouvre. Si sa mère (Chiara Mastroianni) a pris de la distance pour se protéger, Lise peut compter sur l’appui indéfectible de son père (Roschdy Zem). Mais le procès commence mal tandis que l’avocate générale (Anaïs Demoustier) égrène implacablement les pièces à charge. L’institut catholique Notre-Dame du Nil est un pensionnat qui forme les jeunes filles de l’élite rwandaise. En 1973, les tensions qui minent la société, divisée entre Hutus et Tutsis, s’y font déjà sentir.

L’institut catholique Notre-Dame du Nil est un pensionnat qui forme les jeunes filles de l’élite rwandaise. En 1973, les tensions qui minent la société, divisée entre Hutus et Tutsis, s’y font déjà sentir. Selma est psychanalyste. Cette Tunisienne a grandi en France, y a fait ses études et a commencé d’y travailler. Mais, la trentaine venue, elle décide de revenir à Tunis pour y pratiquer son métier. La psychanalyse freudienne est-elle soluble dans le mode de vie tunisien ?

Selma est psychanalyste. Cette Tunisienne a grandi en France, y a fait ses études et a commencé d’y travailler. Mais, la trentaine venue, elle décide de revenir à Tunis pour y pratiquer son métier. La psychanalyse freudienne est-elle soluble dans le mode de vie tunisien ? Mado (Martine Chevallier), la septantaine, est veuve. Elle vit dans un appartement cossu dans une petite ville du sud de la France. Elle a deux grands enfants qu’elle voit trop rarement : une fille, Anne (Léa Drucker), qui lui est très attachée et dont elle garde souvent le fils unique, et un fils, Frédéric (Jérôme Varanfrain) avec qui les relations sont plus tendues depuis la mort de son père.

Mado (Martine Chevallier), la septantaine, est veuve. Elle vit dans un appartement cossu dans une petite ville du sud de la France. Elle a deux grands enfants qu’elle voit trop rarement : une fille, Anne (Léa Drucker), qui lui est très attachée et dont elle garde souvent le fils unique, et un fils, Frédéric (Jérôme Varanfrain) avec qui les relations sont plus tendues depuis la mort de son père. C’est l’histoire d’une femme amoureuse que l’Histoire a oubliée. Grande bourgeoise, divorcée de son premier mari, l’avocat Henri Torrès, séparée de son deuxième mari, l’industriel Henri Reichenbach, l’un des fondateurs des magasins Prisunic, parti s’exiler aux États-Unis, Jeanne Reichenbach (Elsa Zylberstein) est restée en France en juin 1940 malgré la défaite. Les motifs de sa décision : son amour pour Léon Blum (Hippolyte Girardot), l’ancien leader du Front populaire, haï par l’extrême-droite, emprisonné par Vichy puis livré en otage aux Allemands.

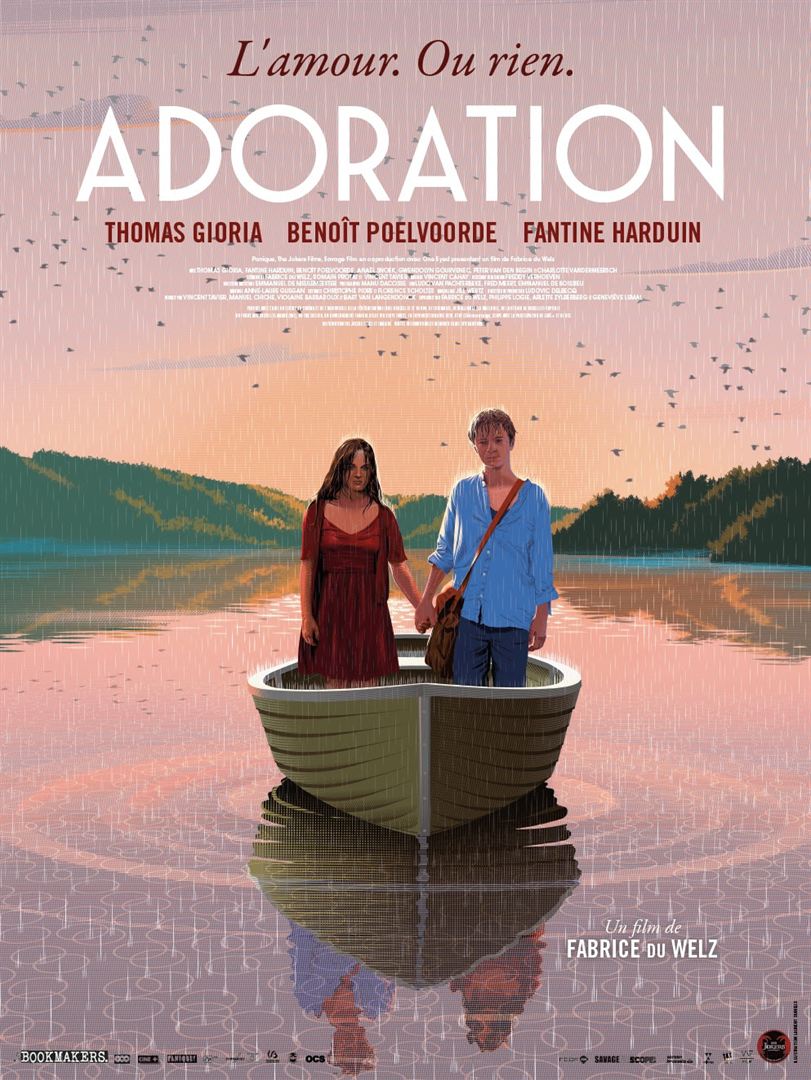

C’est l’histoire d’une femme amoureuse que l’Histoire a oubliée. Grande bourgeoise, divorcée de son premier mari, l’avocat Henri Torrès, séparée de son deuxième mari, l’industriel Henri Reichenbach, l’un des fondateurs des magasins Prisunic, parti s’exiler aux États-Unis, Jeanne Reichenbach (Elsa Zylberstein) est restée en France en juin 1940 malgré la défaite. Les motifs de sa décision : son amour pour Léon Blum (Hippolyte Girardot), l’ancien leader du Front populaire, haï par l’extrême-droite, emprisonné par Vichy puis livré en otage aux Allemands. Paul (Thomas Gioria) est un jeune garçon solitaire élevé par sa mère célibataire qui travaille dans une clinique psychiatrique. C’est là qu’il rencontre Gloria (Fantine Harduin), une jeune fille qui vient d’y être enfermée. Gloria convainc Paul qu’elle est victime d’un complot et obtient son concours pour s’évader.

Paul (Thomas Gioria) est un jeune garçon solitaire élevé par sa mère célibataire qui travaille dans une clinique psychiatrique. C’est là qu’il rencontre Gloria (Fantine Harduin), une jeune fille qui vient d’y être enfermée. Gloria convainc Paul qu’elle est victime d’un complot et obtient son concours pour s’évader. Elles sont onze : actrices, réalisatrices, cheffe opératrice, exploitantes, agente artistique. Elles témoignent face caméra sur la place des femmes dans le cinéma français.

Elles sont onze : actrices, réalisatrices, cheffe opératrice, exploitantes, agente artistique. Elles témoignent face caméra sur la place des femmes dans le cinéma français.