Une femme meurt dans un accident de voiture sur une route verglacée d’Islande. Son mari, inspecteur de police, est effondré. Placé en congé d’office le temps de faire son deuil, il s’abîme dans la rénovation d’une maison destinée à accueillir sa fille unique, son beau-fils et leur enfant. Il découvre bientôt que sa femme a eu une liaison avant sa mort. Son amant est un voisin avec lequel il joue régulièrement au football. Il développe pour lui une haine meurtrière.

Une femme meurt dans un accident de voiture sur une route verglacée d’Islande. Son mari, inspecteur de police, est effondré. Placé en congé d’office le temps de faire son deuil, il s’abîme dans la rénovation d’une maison destinée à accueillir sa fille unique, son beau-fils et leur enfant. Il découvre bientôt que sa femme a eu une liaison avant sa mort. Son amant est un voisin avec lequel il joue régulièrement au football. Il développe pour lui une haine meurtrière.

L’Islande est une île quasi-désertique deux cent fois moins peuplée que la France. Cela ne l’empêche pas de posséder une tradition cinématographique que beaucoup de pays plus peuplés lui envient. Baltasar Kormákur (Survivre, Jar City), Dagur Kári (L’Histoire du géant timide, Dark Horse), Grímur Hákonarson (Mjólk, La Guerre du lait, Béliers), Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (Under the tree), Rúnar Rúnarsson (Echo) sont les réalisateurs islandais plus réputés. Hlynur Palmason n’est pas un nouveau venu qui s’était fait connaître il y a deux ans avec Winter Brothers, primé à Locarno.

On retrouve dans le second film de ce plasticien son goût pour le formalisme, le souci qu’il apporte à la musique et à l’image. Les deux premières scènes donnent le la qui suit, pour la première, une voiture dans la brume, et montre, pour la seconde, les lents progrès de la construction d’une maison filmée au rythme des saisons.

L’atmosphère dans laquelle baigne Un jour si blanc est envoûtante. Le film hélas ne l’est pas autant qui, bien vite, fait du surplace. Ingvar Eggert Sigurðsson a beau livrer une interprétation habitée (qui lui a valu le prix Louis Roederer de la meilleure révélation à Cannes l’an dernier), le spectateur se désintéresse bientôt des obsessions qui le hantent.

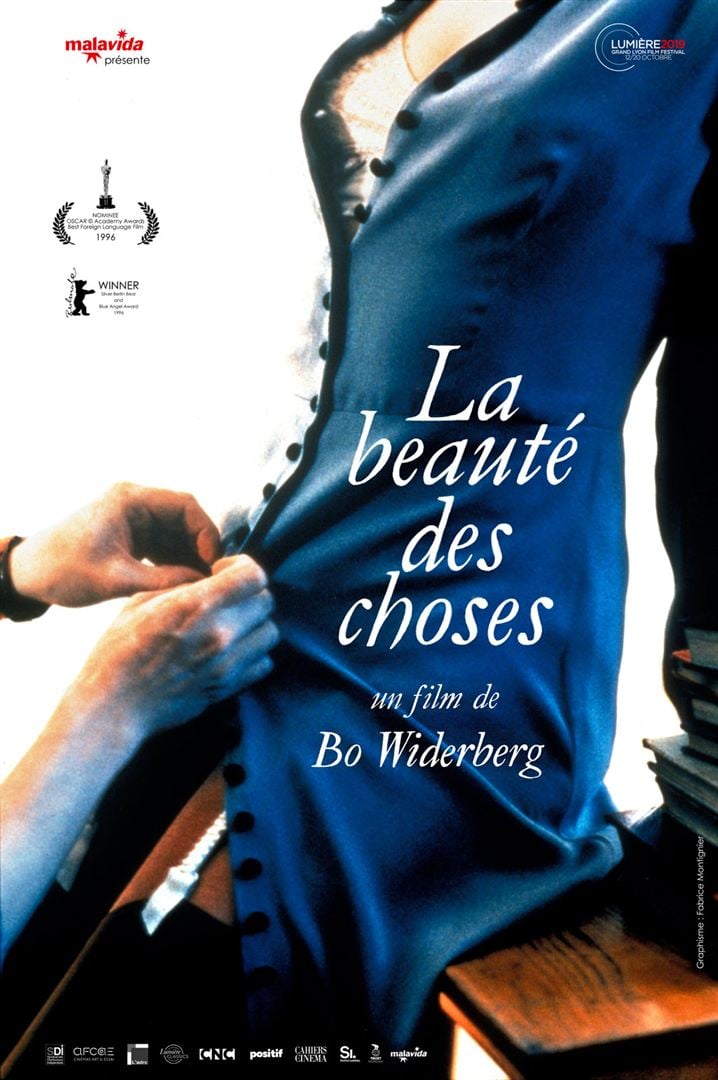

À Malmö, en 1943, Stig est lycéen. Il étouffe dans sa famille et jalouse son frère aîné qui a quitté le foyer. Une nouvelle professeure, la petite trentaine, vient d’arriver de Stockholm. Un jeu de séduction commence entre Stig et Viola qui deviennent bientôt amants. Leur relation se déroule au vu et au su de Kjell, le mari de Viola, un représentant de commerce, mélomane et alcoolique.

À Malmö, en 1943, Stig est lycéen. Il étouffe dans sa famille et jalouse son frère aîné qui a quitté le foyer. Une nouvelle professeure, la petite trentaine, vient d’arriver de Stockholm. Un jeu de séduction commence entre Stig et Viola qui deviennent bientôt amants. Leur relation se déroule au vu et au su de Kjell, le mari de Viola, un représentant de commerce, mélomane et alcoolique. Stéphane (Alain Chabat) s’ennuie. La cinquantaine blanchissante, séparé de son épouse, il marie son fils aîné et garde auprès de lui son cadet qu’il emploie dans son restaurant, une auberge basque dans son jus.

Stéphane (Alain Chabat) s’ennuie. La cinquantaine blanchissante, séparé de son épouse, il marie son fils aîné et garde auprès de lui son cadet qu’il emploie dans son restaurant, une auberge basque dans son jus. Bastien Régnier a vingt ans. Il a grandi dans l’Oise. Il a deux passions dans la vie : le Laser Quest et le Front national. La Cravate le suit pendant la campagne présidentielle 2017.

Bastien Régnier a vingt ans. Il a grandi dans l’Oise. Il a deux passions dans la vie : le Laser Quest et le Front national. La Cravate le suit pendant la campagne présidentielle 2017. Mickey Pearson (Matthew McConaughey, aussi beau qu’élégant), le baron de la drogue à Londres, veut se retirer et jouir de la vie avec sa femme Rosalind (Michelle Dockery, l’aînée des trois sœurs de Downton Abbey). Un gangster chinois (Henry Golding, le gendre idéal de

Mickey Pearson (Matthew McConaughey, aussi beau qu’élégant), le baron de la drogue à Londres, veut se retirer et jouir de la vie avec sa femme Rosalind (Michelle Dockery, l’aînée des trois sœurs de Downton Abbey). Un gangster chinois (Henry Golding, le gendre idéal de  Pour garantir la confidentialité de la sortie du dernier tome d’une trilogie à succès, oeuvre d’un romancier anonyme, l’éditeur Eric Angstrom (Lambert Wilson) réunit dans un bunker coupé du monde neuf personnes chargées de sa traduction.

Pour garantir la confidentialité de la sortie du dernier tome d’une trilogie à succès, oeuvre d’un romancier anonyme, l’éditeur Eric Angstrom (Lambert Wilson) réunit dans un bunker coupé du monde neuf personnes chargées de sa traduction. Tyler et Emily sont deux rejetons de la classe moyenne supérieure. La vie pour eux sous le soleil de Floride, dans la splendide maison de leurs parents, pendant les dernières années de lycée, ressemble à un rêve éveillé. Coaché par son père qui lui impose une discipline de fer, Tyler est un des meilleurs éléments de l’équipe de lutte. Il vit une idylle avec Alexis, l’une des plus jolies filles du collège.

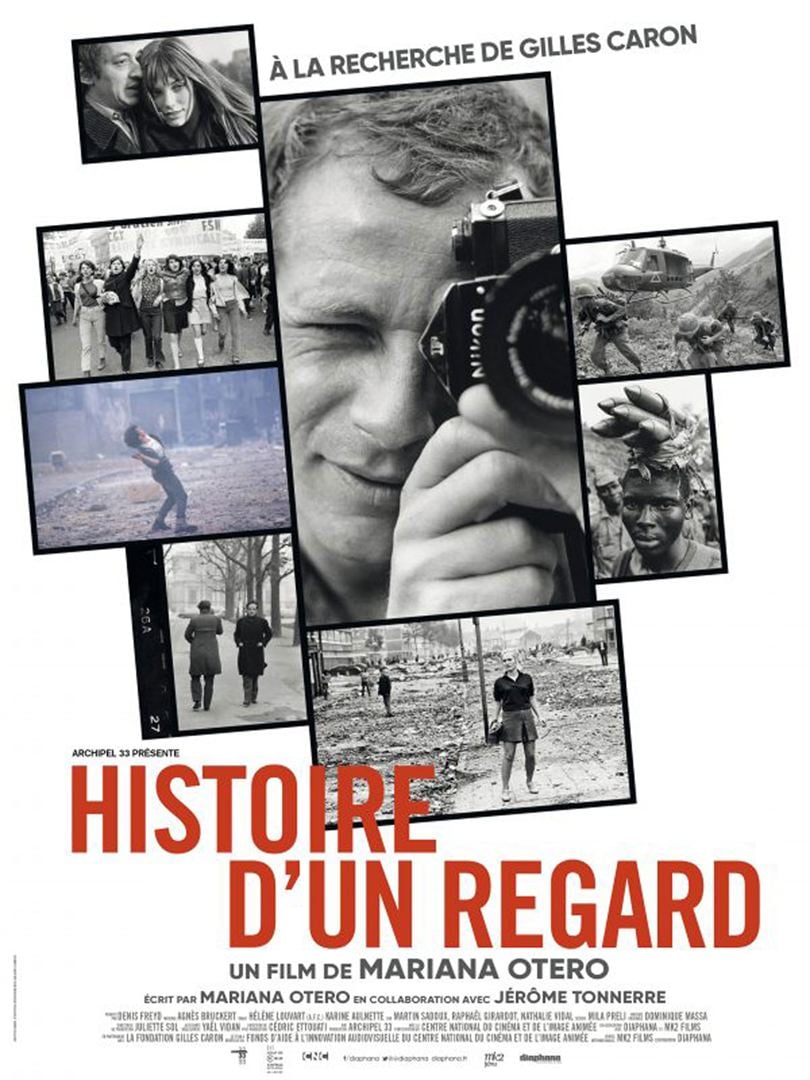

Tyler et Emily sont deux rejetons de la classe moyenne supérieure. La vie pour eux sous le soleil de Floride, dans la splendide maison de leurs parents, pendant les dernières années de lycée, ressemble à un rêve éveillé. Coaché par son père qui lui impose une discipline de fer, Tyler est un des meilleurs éléments de l’équipe de lutte. Il vit une idylle avec Alexis, l’une des plus jolies filles du collège. Gilles Caron (1939-1970) a couvert pour l’agence Gamma l’actualité avant de disparaître au Cambodge. Il est l’auteur de quelques unes des photos les plus iconiques de l’époque. La documentariste Mariana Otero reprend ses planches contacts et décrypte les photos qu’il a prises au Vietnam, au Biafra, au Tibesti, en Israel pendant la guerre des Six Jours, en Irlande du Nord et à Paris pendant mai 68.

Gilles Caron (1939-1970) a couvert pour l’agence Gamma l’actualité avant de disparaître au Cambodge. Il est l’auteur de quelques unes des photos les plus iconiques de l’époque. La documentariste Mariana Otero reprend ses planches contacts et décrypte les photos qu’il a prises au Vietnam, au Biafra, au Tibesti, en Israel pendant la guerre des Six Jours, en Irlande du Nord et à Paris pendant mai 68. En août 2013, une statue grecque, dans un extraordinaire état de conservation, est retrouvée par des pêcheurs au large de Gaza. La nouvelle agite vite le monde des conservateurs et des collectionneurs. Mais bientôt l’Apollon de Gaza disparaît.

En août 2013, une statue grecque, dans un extraordinaire état de conservation, est retrouvée par des pêcheurs au large de Gaza. La nouvelle agite vite le monde des conservateurs et des collectionneurs. Mais bientôt l’Apollon de Gaza disparaît. Douze ans plus tôt Thomas (Niels Schneider) a quitté la ferme familiale pour aller s’expatrier au Canada. Il y revient pour sa mère (Hélène Vincent), mourante. Mais le conflit qui l’oppose à son père (Patrick d’Assumçao) n’a pas trouvé sa solution. Entretemps son frère est mort dans des circonstances mystérieuses. Il laisse une veuve, Mona (Adèle Exarchopoulos) et un petit garçon.

Douze ans plus tôt Thomas (Niels Schneider) a quitté la ferme familiale pour aller s’expatrier au Canada. Il y revient pour sa mère (Hélène Vincent), mourante. Mais le conflit qui l’oppose à son père (Patrick d’Assumçao) n’a pas trouvé sa solution. Entretemps son frère est mort dans des circonstances mystérieuses. Il laisse une veuve, Mona (Adèle Exarchopoulos) et un petit garçon.