Frank (Arieh Worthalter) et Maroussia (Nadège Trebal) tirent le diable par la queue dans un appartement acheté en viager à une vieille dame qu’ils hébergent dans leur salon. Maroussia est assistante maternelle à domicile ; Frank trafique des pièces détachées à la casse jusqu’à ce que ses petites combines soient brutalement interrompues.

Frank (Arieh Worthalter) et Maroussia (Nadège Trebal) tirent le diable par la queue dans un appartement acheté en viager à une vieille dame qu’ils hébergent dans leur salon. Maroussia est assistante maternelle à domicile ; Frank trafique des pièces détachées à la casse jusqu’à ce que ses petites combines soient brutalement interrompues.

Frank doit quitter Maroussia pour aller gagner de l’argent. Il s’est fixé un objectif : 12.000 euros soit l’argent que gagne sa compagne en douze mois.

Film social ? Romance ? Comédie dansée ? Douze mille est un peu tout cela. C’est ce qui fait sa richesse ; mais ce qui, au final, scelle son échec.

Nadège Trebal, la réalisatrice, vient du documentaire. Ses deux précédents films, Bleu pétrole en 2012 et Casse en 2014 avaient été tournés à l’usine. Douze mille en porte la trace, dont l’essentiel de l’action se déroule dans le terminal portuaire où Frank est allé s’embaucher.

Mais il n’y a rien de triste dans l’odyssée prolétaire de Frank, loin de sa Pénélope. La réalisatrice a fait appel au chorégraphe Jean-Claude Gallotta pour mettre en mouvement les corps. Les chorégraphies sont très simples. Elles passeraient presque inaperçues. Elles introduisent un soupçon de féérie dans une histoire qui, sans elles, serait bien plate.

Douze mille est aussi une histoire d’amour lumineuse entre un homme et une femme. Nadège Trebal donne de sa personne en interprétant, sans fard, le personnage principal et en nous offrant une des scènes d’amour les plus authentiques qu’on ait vues depuis longtemps à l’écran.

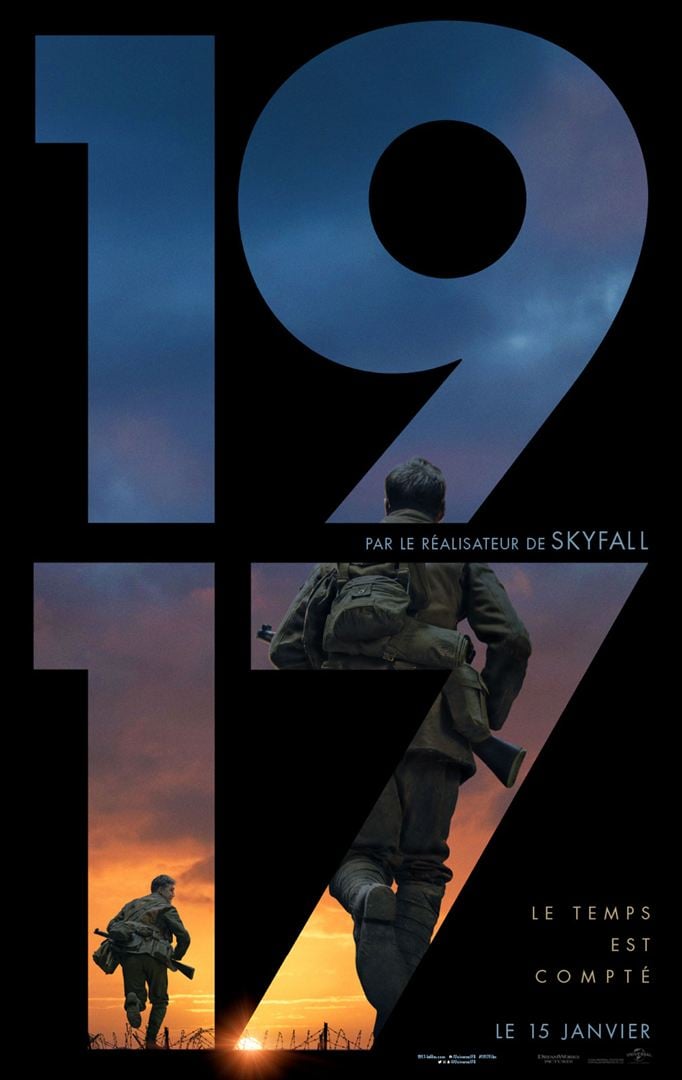

Douze mille et 1917 sont sortis le même jour. Leurs titres se ressemblent. Mais la ressemblance s’arrête là. Et l’immense succès de l’un condamne l’autre à l’invisibilité.

Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Hunter. Elle vit dans une belle maison auprès de son beau mari, accueillie à bras ouverts par ses beaux beaux-parents auxquels elle va bientôt donner un petit-enfant. Mais la grossesse de la jeune femme provoque chez elle des troubles obsessionnels du comportement. Hunter se met à avaler toutes sortes d’objets, dangereux et incomestibles : une bille, un clou, une pile…

Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Hunter. Elle vit dans une belle maison auprès de son beau mari, accueillie à bras ouverts par ses beaux beaux-parents auxquels elle va bientôt donner un petit-enfant. Mais la grossesse de la jeune femme provoque chez elle des troubles obsessionnels du comportement. Hunter se met à avaler toutes sortes d’objets, dangereux et incomestibles : une bille, un clou, une pile… Dans les rues de Kinshasa, la trépidante capitale de la république démocratique du Congo (RDC), quelques performeurs créent. Freddy Tsimba érige sur une place de Matonge une « maison de machettes » que la police a tôt fait de venir détruire. Le métis Béni Barras, qui désespère d’obtenir la nationalité belge, passe ses journées dans un squat à sculpter du plastique fondu. Géraldine Tobe peint des toiles cauchemardesques à la suie. Le performeur Majestikos traverse Kinshasa dans une baignoire remplie de sang. Les Kongo Astronauts déambulent dans des combinaisons spatiales fabriquées à partir de matériaux de récupération.

Dans les rues de Kinshasa, la trépidante capitale de la république démocratique du Congo (RDC), quelques performeurs créent. Freddy Tsimba érige sur une place de Matonge une « maison de machettes » que la police a tôt fait de venir détruire. Le métis Béni Barras, qui désespère d’obtenir la nationalité belge, passe ses journées dans un squat à sculpter du plastique fondu. Géraldine Tobe peint des toiles cauchemardesques à la suie. Le performeur Majestikos traverse Kinshasa dans une baignoire remplie de sang. Les Kongo Astronauts déambulent dans des combinaisons spatiales fabriquées à partir de matériaux de récupération. « De l’influence du numérique sur le comportement des honnêtes gens » en cinq histoires.

« De l’influence du numérique sur le comportement des honnêtes gens » en cinq histoires. Avril 1917. La guerre fait rage. Dans le Pas de Calais, les forces britanniques se sont terrées dans les tranchées face aux forces allemandes.

Avril 1917. La guerre fait rage. Dans le Pas de Calais, les forces britanniques se sont terrées dans les tranchées face aux forces allemandes. Lorsqu’on diagnostique à Nai Nai un cancer du poumon en phase terminale, la conspiration du silence fait interdiction aux membres de sa famille de révéler à la patriarche la vérité. Bili, sa petite fille, qui vit aux États-Unis avec ses parents est effondrée par cette nouvelle et révoltée par ce mensonge. L’organisation opportune du mariage d’un cousin va lui permettre de revenir une dernière fois auprès de sa grand-mère adorée.

Lorsqu’on diagnostique à Nai Nai un cancer du poumon en phase terminale, la conspiration du silence fait interdiction aux membres de sa famille de révéler à la patriarche la vérité. Bili, sa petite fille, qui vit aux États-Unis avec ses parents est effondrée par cette nouvelle et révoltée par ce mensonge. L’organisation opportune du mariage d’un cousin va lui permettre de revenir une dernière fois auprès de sa grand-mère adorée. Cristi (Vlad Ivanov, acteur fétiche de Cristian Mungiu) est un flic ripou en cheville avec la mafia. Gilda (Catrinel Marlon fémininement fatale) lui demande de faire évader Zsolt (Sabin Tembrea révélé par la mini-série allemande Berlin 56) qui cache trente millions d’euros tirés du blanchiment du trafic de drogue. Pour ce faire, il est dépêché aux Canaries sur l’île de La Gomera (qui donne son nom au titre original du film) pour y apprendre le Silbo, une langue sifflée avec laquelle il communiquera le jour de l’évasion de Zsolt.

Cristi (Vlad Ivanov, acteur fétiche de Cristian Mungiu) est un flic ripou en cheville avec la mafia. Gilda (Catrinel Marlon fémininement fatale) lui demande de faire évader Zsolt (Sabin Tembrea révélé par la mini-série allemande Berlin 56) qui cache trente millions d’euros tirés du blanchiment du trafic de drogue. Pour ce faire, il est dépêché aux Canaries sur l’île de La Gomera (qui donne son nom au titre original du film) pour y apprendre le Silbo, une langue sifflée avec laquelle il communiquera le jour de l’évasion de Zsolt. Montfermeil vient de se donner un nouveau maire (Emmanuelle Béart). L’édile déborde d’idées étonnantes pour changer la vie des Montfermeillois : instaurer une sieste obligatoire, décréter une journée du kilt et du sarouel, fonder une Ecole internationale de langues pour y apprendre le soninké, le kurde et le tamoul. Autour d’elle toute l’équipe municipale se mobilise.

Montfermeil vient de se donner un nouveau maire (Emmanuelle Béart). L’édile déborde d’idées étonnantes pour changer la vie des Montfermeillois : instaurer une sieste obligatoire, décréter une journée du kilt et du sarouel, fonder une Ecole internationale de langues pour y apprendre le soninké, le kurde et le tamoul. Autour d’elle toute l’équipe municipale se mobilise. Nina a quitté depuis plusieurs années sa ville d’origine, sa famille, sa fiancée pour s’installer à Taipei et y faire l’actrice. Mais la célébrité tarde à venir : elle n’a guère tourné que dans quelques courts métrages et quelques publicités. Aussi, quand son agent lui propose le casting du rôle titre d’un film à grand budget, Nina n’hésite pas, même si le tournage s’annonce exigeant.

Nina a quitté depuis plusieurs années sa ville d’origine, sa famille, sa fiancée pour s’installer à Taipei et y faire l’actrice. Mais la célébrité tarde à venir : elle n’a guère tourné que dans quelques courts métrages et quelques publicités. Aussi, quand son agent lui propose le casting du rôle titre d’un film à grand budget, Nina n’hésite pas, même si le tournage s’annonce exigeant. Roy Courtnay (Ian McKellen) est un arnaqueur professionnel. Quand il ne s’attaque pas à des investisseurs trop crédules, il jette son dévolu sur des veuves fortunées. Sa prochaine cible : Betty McLeish (Helen Mirren) qu’il vient de rencontrer sur Internet. Mais, comme l’annonce pachydermiquement l’affiche « un mensonge peut en cacher un autre » (c’est nettement plus subtil en VO : « Read Between the Lies »).

Roy Courtnay (Ian McKellen) est un arnaqueur professionnel. Quand il ne s’attaque pas à des investisseurs trop crédules, il jette son dévolu sur des veuves fortunées. Sa prochaine cible : Betty McLeish (Helen Mirren) qu’il vient de rencontrer sur Internet. Mais, comme l’annonce pachydermiquement l’affiche « un mensonge peut en cacher un autre » (c’est nettement plus subtil en VO : « Read Between the Lies »).