Ocho est argentin et vit à New York. Javi est espagnol et vit à Berlin. Les deux hommes se rencontrent à Barcelone, se draguent, se plaisent et couchent ensemble. Coup d’un soir ? ou début d’une grande histoire d’amour ?

Ocho est argentin et vit à New York. Javi est espagnol et vit à Berlin. Les deux hommes se rencontrent à Barcelone, se draguent, se plaisent et couchent ensemble. Coup d’un soir ? ou début d’une grande histoire d’amour ?

Fin de siècle – dont la signification du titre me sera restée mystérieuse – débute, comme je viens de le présenter, suivant une trame assez banale. On escompte une histoire d’amour gay intercontinentale avec son lot d’obstacles à surmonter, de retrouvailles heureuses, de séparations forcées.

Mais le film prend une autre direction. Les deux acteurs font un bond en arrière de vingt années, à une époque qui correspond peut-être à cette « fin de siècle » qui a été choisie pour titre. Sans que leur physique ait changé pour autant, Ocho et Javi se rencontrent pour la première fois à Barcelone dans une situation bien différente que celle qu’ils viennent de vivre : Ocho est accueillie chez une amie Sonia, dont Javi est le compagnon.

Souvenir ? Rêve ? L’ambiguïté n’est jamais levée. Une troisième temporalité parallèle sera dessinée un peu plus tard achevant de semer le trouble chez le spectateur.

On dirait un « Tenet sans pétarade » ou un « Hong Sangsoo gay » (ces analogismes très bien trouvés ne sont hélas pas de moi mais, pour le premier du Monde et pour le second de Télérama). Fin de siècle nous balade dans la torpeur catalane d’une fin d’été, comme l’avait fait récemment Eva en août dans la capitale espagnole. Le film est sensuel, séduisant, aussi agréable à regarder que le sont ses deux acteurs principaux, sexy à souhait. Il livre en passant, l’air de rien, quelques réflexions touchantes sur le couple, la séparation, la fidélité, l’homoparentalité. Mais son procédé sophistiqué sinon gratuit ne fonctionne pas.

Le petit village de Toritama au nord-est du Brésil est la « capitale du jean ». Chaque année, près de vingt millions de paires en sont produites par une immense main d’œuvre industrieuse dont le seul loisir, le seul moment de détente dans l’année est le carnaval qu’elle va passer au bord de l’océan tout proche.

Le petit village de Toritama au nord-est du Brésil est la « capitale du jean ». Chaque année, près de vingt millions de paires en sont produites par une immense main d’œuvre industrieuse dont le seul loisir, le seul moment de détente dans l’année est le carnaval qu’elle va passer au bord de l’océan tout proche. Un père, capitaine au long cours, revient à Chongqinq, au Sichuan, où il a quitté quinze ans plus tôt femme et enfant. Son fils vient d’être tué lors d’un fait divers sanglant : une prise d’otages dont il a été l’auteur dans un supermarché et qui a mal tourné. Le père cherche à comprendre les circonstances de ce drame. Pour ce faire, il reprend contact avec ses proches : son ex-épouse qui lui reproche amèrement sa défection, un ami de longue date dont le propre fils était très proche du sien, le docteur que son fils a pris en otage et enfin la jeune femme qui venait de le quitter en le plongeant dans le désespoir.

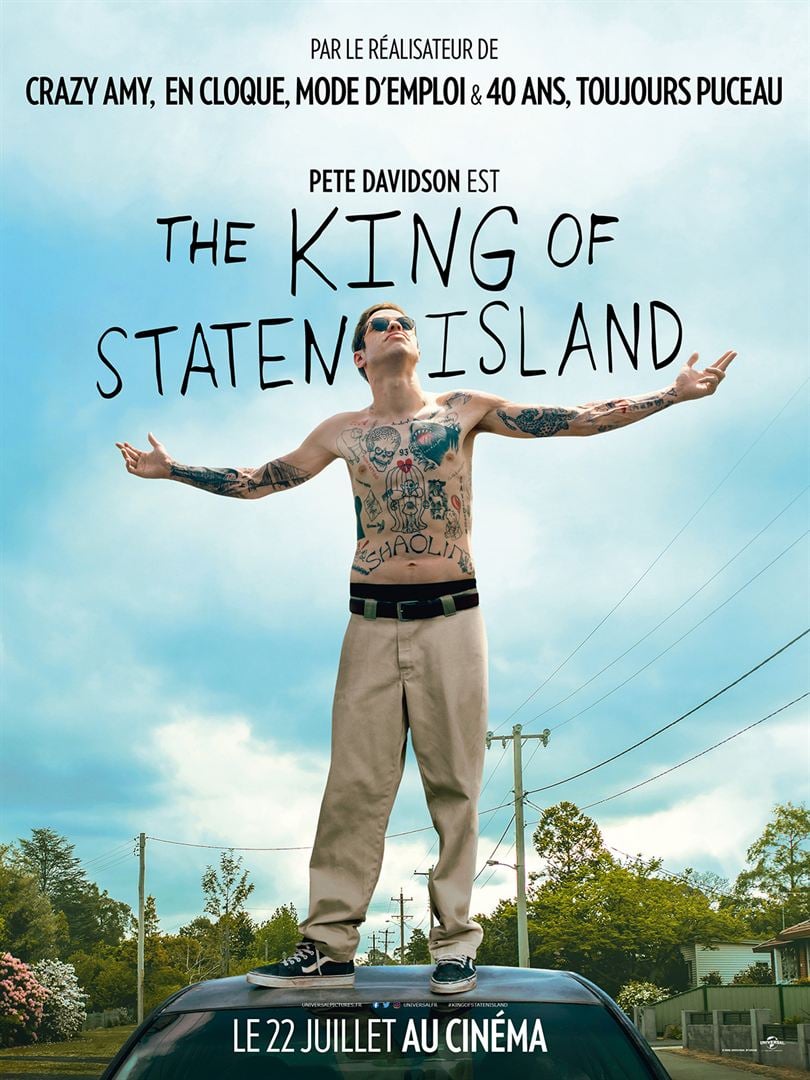

Un père, capitaine au long cours, revient à Chongqinq, au Sichuan, où il a quitté quinze ans plus tôt femme et enfant. Son fils vient d’être tué lors d’un fait divers sanglant : une prise d’otages dont il a été l’auteur dans un supermarché et qui a mal tourné. Le père cherche à comprendre les circonstances de ce drame. Pour ce faire, il reprend contact avec ses proches : son ex-épouse qui lui reproche amèrement sa défection, un ami de longue date dont le propre fils était très proche du sien, le docteur que son fils a pris en otage et enfin la jeune femme qui venait de le quitter en le plongeant dans le désespoir. Scott (Pete Davidson) a vingt-quatre ans. Il vit à Staten Island, le borough le plus calme de New York, le plus ennuyeux aussi, à une encablure de Manhattan. Même s’il s’en défend, il ne s’est jamais remis de la mort de son père, pompier professionnel, dans son enfance. Il habite encore chez sa mère, n’a d’autre projet professionnel que d’ouvrir un improbable resto-tattoo, n’ose pas s’engager dans une relation amoureuse avec une amie d’enfance. La décision de sa mère de se mettre en couple va l’obliger à prendre ses responsabilités.

Scott (Pete Davidson) a vingt-quatre ans. Il vit à Staten Island, le borough le plus calme de New York, le plus ennuyeux aussi, à une encablure de Manhattan. Même s’il s’en défend, il ne s’est jamais remis de la mort de son père, pompier professionnel, dans son enfance. Il habite encore chez sa mère, n’a d’autre projet professionnel que d’ouvrir un improbable resto-tattoo, n’ose pas s’engager dans une relation amoureuse avec une amie d’enfance. La décision de sa mère de se mettre en couple va l’obliger à prendre ses responsabilités. Angela travaille dans une exploitation agricole et meurt dans des circonstances mystérieuses. Son mari, Giuseppe, accompagné de son fils, Anto, décide de s’y faire employer pour élucider les circonstances de sa disparition. Il découvre la réalité du travail des journaliers et la violence de l’oppression que font peser sur eux un patron sans cœur et son contremaître sanguinaire.

Angela travaille dans une exploitation agricole et meurt dans des circonstances mystérieuses. Son mari, Giuseppe, accompagné de son fils, Anto, décide de s’y faire employer pour élucider les circonstances de sa disparition. Il découvre la réalité du travail des journaliers et la violence de l’oppression que font peser sur eux un patron sans cœur et son contremaître sanguinaire. Jack, Lisa et Mathis forment une fratrie mise à mal par la mort de leur mère, frappée par une longue maladie, et la disparition de leur père. À la mort de leur père, les trois jeunes gens sont mis au pied du mur. Lisa (Anamaria Vartolomei) préfère la fuite. Jack (Kacey Mottet Klein), qui est à peine majeur, se voit confier la tutelle du petit Mathis (Andrea Maggiulli), âgé de dix ans à peine. La responsabilité est écrasante pour le jeune homme qui peine à l’assumer.

Jack, Lisa et Mathis forment une fratrie mise à mal par la mort de leur mère, frappée par une longue maladie, et la disparition de leur père. À la mort de leur père, les trois jeunes gens sont mis au pied du mur. Lisa (Anamaria Vartolomei) préfère la fuite. Jack (Kacey Mottet Klein), qui est à peine majeur, se voit confier la tutelle du petit Mathis (Andrea Maggiulli), âgé de dix ans à peine. La responsabilité est écrasante pour le jeune homme qui peine à l’assumer. White Riot – du nom d’un des titres des Clash – raconte l’histoire d’un mouvement anti-raciste né en Angleterre à la fin des années 70 en réaction à la montée de la xénophobie : Rock Against Racism.

White Riot – du nom d’un des titres des Clash – raconte l’histoire d’un mouvement anti-raciste né en Angleterre à la fin des années 70 en réaction à la montée de la xénophobie : Rock Against Racism. En 2086, la population mondiale a été décimée par une épidémie qui a asséché les sols et pollué les eaux. Une poignée d’humains a survécu parmi lesquels Kal qui, après la mort de sa sœur, quitte Paris pour Bologne en Italie. Il y retrouve dans les ruines de la cinémathèque, un vieil amoureux du cinéma (Nick Nolte) qui possède encore quelques bobines de films et qui incite Kal à fabriquer une caméra pour immortaliser la vie qui s’en va. Ensemble, ils se rendent près d’Athènes et y découvrent la dernière communauté humaine.

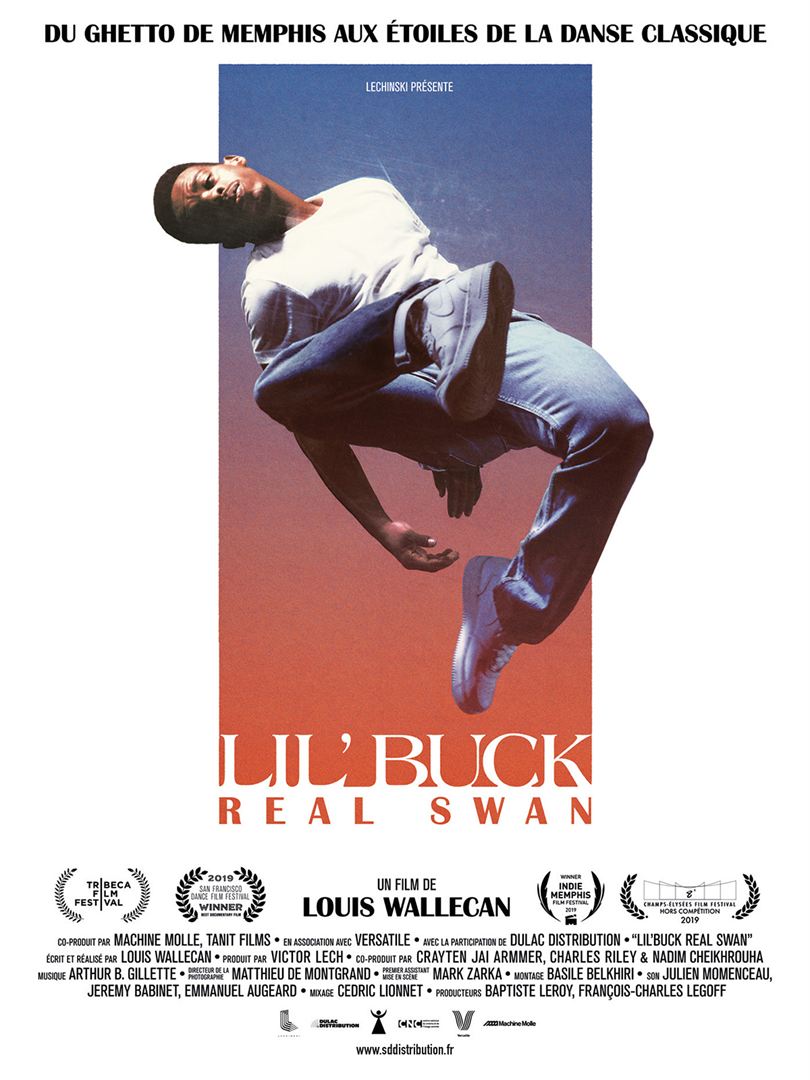

En 2086, la population mondiale a été décimée par une épidémie qui a asséché les sols et pollué les eaux. Une poignée d’humains a survécu parmi lesquels Kal qui, après la mort de sa sœur, quitte Paris pour Bologne en Italie. Il y retrouve dans les ruines de la cinémathèque, un vieil amoureux du cinéma (Nick Nolte) qui possède encore quelques bobines de films et qui incite Kal à fabriquer une caméra pour immortaliser la vie qui s’en va. Ensemble, ils se rendent près d’Athènes et y découvrent la dernière communauté humaine. Lil Buck – né Charles Riley – est devenu une icône de la danse contemporaine. Il a grandi à Memphis et y a pratiqué très jeune le jookin, une danse urbaine cousine du gangsta-walk. Il complète sa formation au New Ensemble Ballet de Memphis avant de partir poursuivre sa carrière en Californie. En 2011, le réalisateur Spike Jonze filme sur son téléphone portable son interprétation du Cygne de Camille Saint-Saëns accompagné par le violoncelliste Yo-Yo Ma. La vidéo devient virale. C’est le début du succès pour le jeune artiste.

Lil Buck – né Charles Riley – est devenu une icône de la danse contemporaine. Il a grandi à Memphis et y a pratiqué très jeune le jookin, une danse urbaine cousine du gangsta-walk. Il complète sa formation au New Ensemble Ballet de Memphis avant de partir poursuivre sa carrière en Californie. En 2011, le réalisateur Spike Jonze filme sur son téléphone portable son interprétation du Cygne de Camille Saint-Saëns accompagné par le violoncelliste Yo-Yo Ma. La vidéo devient virale. C’est le début du succès pour le jeune artiste. Laurent Terzieff est mort en 2010. Jacques Richard lui consacre un long documentaire pour retracer sa vie et son œuvre, grâce à des documents d’archive, des extraits de ses films, des captations de ses pièces et les interviews de ceux qui l’ont bien connu.

Laurent Terzieff est mort en 2010. Jacques Richard lui consacre un long documentaire pour retracer sa vie et son œuvre, grâce à des documents d’archive, des extraits de ses films, des captations de ses pièces et les interviews de ceux qui l’ont bien connu.