À la frontière du Mexique et des Etats-Unis, Tijuana est une ville violente rongée par la prostitution et le trafic de drogue. Nick (Paul Anderson, l’aîné des frères Shelby dans la série Peaky Blinders), un vétéran d’Irak, traumatisé par la mort de ses frères d’armes, est venu s’y enterrer vivant. Sa route croise celle d’Ana (Adriana Paz), une jeune Mexicaine qui recherche son frère, et celle de Topo (Noé Hernadez) un chef de gang sans foi ni loi.

À la frontière du Mexique et des Etats-Unis, Tijuana est une ville violente rongée par la prostitution et le trafic de drogue. Nick (Paul Anderson, l’aîné des frères Shelby dans la série Peaky Blinders), un vétéran d’Irak, traumatisé par la mort de ses frères d’armes, est venu s’y enterrer vivant. Sa route croise celle d’Ana (Adriana Paz), une jeune Mexicaine qui recherche son frère, et celle de Topo (Noé Hernadez) un chef de gang sans foi ni loi.

Le réalisateur Jean-Charles Hue trace un sillon original. Ses deux premiers films, La BM du Seigneur et Mange tes morts, suivaient les pas d’une famille yéniche dans le Nord de la France. Son troisième change radicalement d’horizon et nous amène en Amérique du Nord, dans un territoire anomique que le réalisateur connaît bien pour le fréquenter depuis douze ans.

Son ambition, on le sent, est de nous faire toucher du doigt la réalité de cette ville violente et âpre. Avec son chef opérateur, il capte des jeux de lumière d’une beauté bouleversante, reflets du parcours intérieur du héros qui traque la poésie dans la fange. Il est aidé par la prestation impressionnante de Paul Anderson, dont l’interprétation à fleur de peau dans Peaky Blinders avait révélé l’immensité du talent. Nul doute qu’on tient ici une « gueule » hors pair qui, si elle sait choisir ses rôles et si Hollywood sait lui en écrire, peut espérer une carrière à la Willem Dafoe ou à la Mickey Rourke.

Mais cette visée documentaire est contredite par l’objet du film. Jean-Charles Hue signe une fiction avec un scénario. Le problème est que ce scénario est bien faiblard, même si la quête quasi-policière du fils disparu aurait dû suffire à le tendre. Sans doute aurait-il mieux fait de sauter le pas et de consacrer à Tijuana le documentaire qu’il avait envie de réaliser.

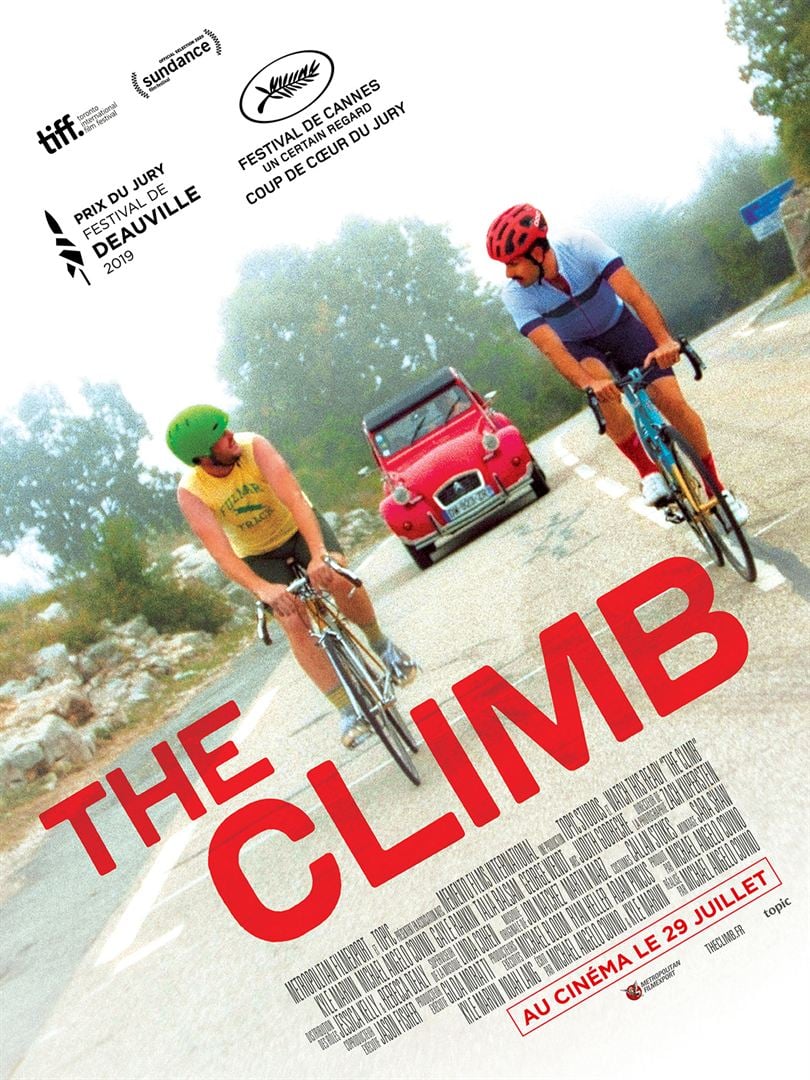

The Climb raconte sur plusieurs années, à travers sept chapitres tournés en plans séquences, l’amitié chaotique de Mike et Kyle. Les deux hommes, la petite quarantaine, ont grandi ensemble, mais ne se ressemblent guère. Kyle, un peu rondouillard, est bon comme le pain ; Mike, plus sportif (le vélo est sa passion avant de devenir son métier) est plus dépressif.

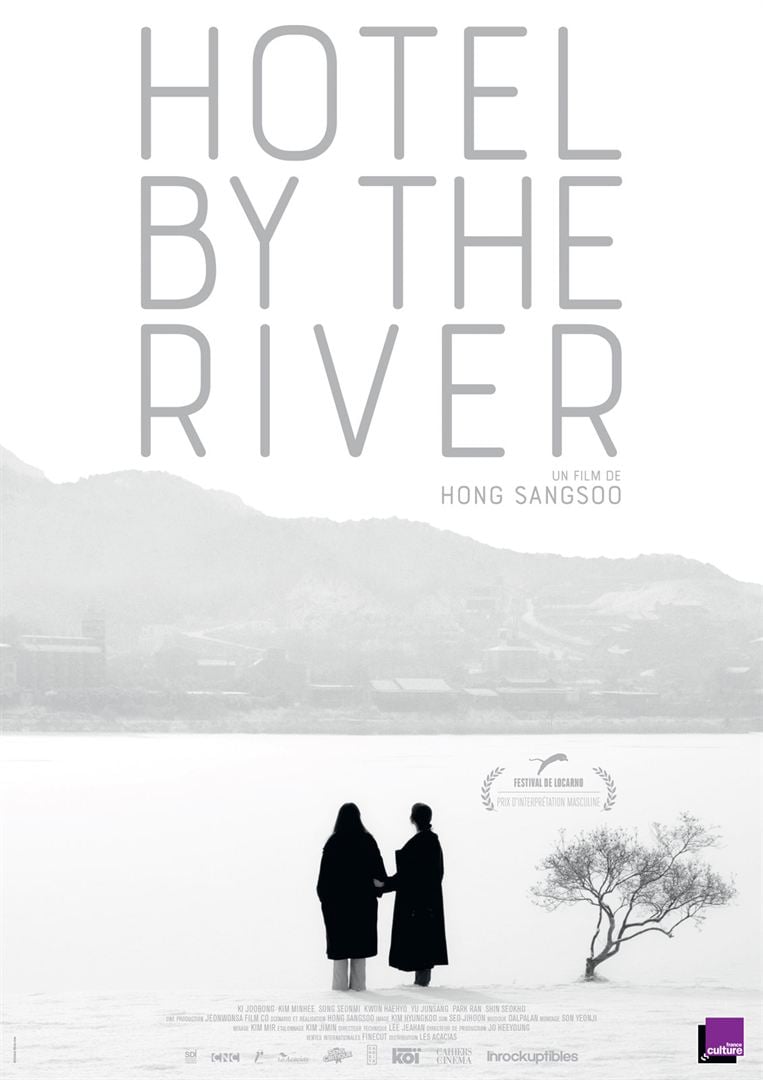

The Climb raconte sur plusieurs années, à travers sept chapitres tournés en plans séquences, l’amitié chaotique de Mike et Kyle. Les deux hommes, la petite quarantaine, ont grandi ensemble, mais ne se ressemblent guère. Kyle, un peu rondouillard, est bon comme le pain ; Mike, plus sportif (le vélo est sa passion avant de devenir son métier) est plus dépressif. Unité de temps, unité de lieu. Toute « l’action » de Hotel by the River se déroule, comme son titre l’annonce, dans un hôtel au bord d’une rivière glacée, en l’espace de vingt-quatre heures.

Unité de temps, unité de lieu. Toute « l’action » de Hotel by the River se déroule, comme son titre l’annonce, dans un hôtel au bord d’une rivière glacée, en l’espace de vingt-quatre heures. Pendant un an, à Annecy et dans ses environs, la réalisatrice Manuela Frésil, déjà remarquée pour le documentaire qu’elle avait consacré en 2013 aux conditions de travail dans un abattoir industriel (Entrée du personnel), a suivi des familles de demandeurs d’asile kosovars. Elle s’est surtout attachée à leurs enfants, à leurs joies, à leurs peines.

Pendant un an, à Annecy et dans ses environs, la réalisatrice Manuela Frésil, déjà remarquée pour le documentaire qu’elle avait consacré en 2013 aux conditions de travail dans un abattoir industriel (Entrée du personnel), a suivi des familles de demandeurs d’asile kosovars. Elle s’est surtout attachée à leurs enfants, à leurs joies, à leurs peines. Républicain espagnol, membre du conseil municipal de sa petite ville d’Andalousie, Higinio (Antonio de la Torre) échappe de justesse à la mort qui fauche ses camarades lorsque les troupes franquistes prennent le pouvoir en 1936. Il n’a d’autre solution que de se cacher dans un trou sous sa maison avec la complicité de sa jeune épouse Rosa (Belén Cuesta). Higinio devient un topo, une taupe condamnée à vivre cloîtré dans ses propres murs par le franquisme qui s’installe durablement et par la sanction qui le frapperait s’il tentait de quitter sa cachette.

Républicain espagnol, membre du conseil municipal de sa petite ville d’Andalousie, Higinio (Antonio de la Torre) échappe de justesse à la mort qui fauche ses camarades lorsque les troupes franquistes prennent le pouvoir en 1936. Il n’a d’autre solution que de se cacher dans un trou sous sa maison avec la complicité de sa jeune épouse Rosa (Belén Cuesta). Higinio devient un topo, une taupe condamnée à vivre cloîtré dans ses propres murs par le franquisme qui s’installe durablement et par la sanction qui le frapperait s’il tentait de quitter sa cachette. Christine (Catherine Frot) est une clocharde sans âge qui vit dans un local d’entretien de la Ville de Paris, coincé entre la Seine et les quais du RER C, à une encablure de Notre-Dame – dont la flèche, à l’époque du tournage n’avait pas encore brûlé. Un beau soir frappe à sa sorte Suli (Mahamadou Yaffa), un petit émigré malien qui ne parle pas un mot de français. L’enfant recherche sa mère sous le coup d’une mesure d’expulsion imminente. Rompant avec la solitude de son existence, Christine va l’aider dans sa quête.

Christine (Catherine Frot) est une clocharde sans âge qui vit dans un local d’entretien de la Ville de Paris, coincé entre la Seine et les quais du RER C, à une encablure de Notre-Dame – dont la flèche, à l’époque du tournage n’avait pas encore brûlé. Un beau soir frappe à sa sorte Suli (Mahamadou Yaffa), un petit émigré malien qui ne parle pas un mot de français. L’enfant recherche sa mère sous le coup d’une mesure d’expulsion imminente. Rompant avec la solitude de son existence, Christine va l’aider dans sa quête. Tout va de travers dans la vie de Jérémie (Nicolas Maury) : son père vient de se suicider, son couple bat de l’aile, sa carrière ne décolle pas. Pour panser/penser ses plaies, Jérémie prend le train pour retrouver sa mère.

Tout va de travers dans la vie de Jérémie (Nicolas Maury) : son père vient de se suicider, son couple bat de l’aile, sa carrière ne décolle pas. Pour panser/penser ses plaies, Jérémie prend le train pour retrouver sa mère. Emir va mourir. Emir meurt. Cet Algérien, émigré en France a eu une vie bien remplie, du côté des immigrés et des plus faibles, et une descendance nombreuse. Toute sa famille l’entoure à l’heure de sa mort : ses deux filles (Fanny Ardant, Caroline Chanollieau), ses petits-enfants (Maïwenn, Marine Vacth toujours aussi parfaite, Dylan Robert qui n’a rien perdu de sa tchatche depuis Shéhérazade, Florent Lacger, Henri-Noël Tabary…). L’organisation de ses funérailles la voit se déchirer autour de choix futiles – le modèle du cercueil, le choix du capiton – qui cachent des fêlures plus profondes. La mort de son grand-père cause à Neige (Maïwenn) un profond traumatisme. Elle la pousse à partir à la découverte de ses racines algériennes.

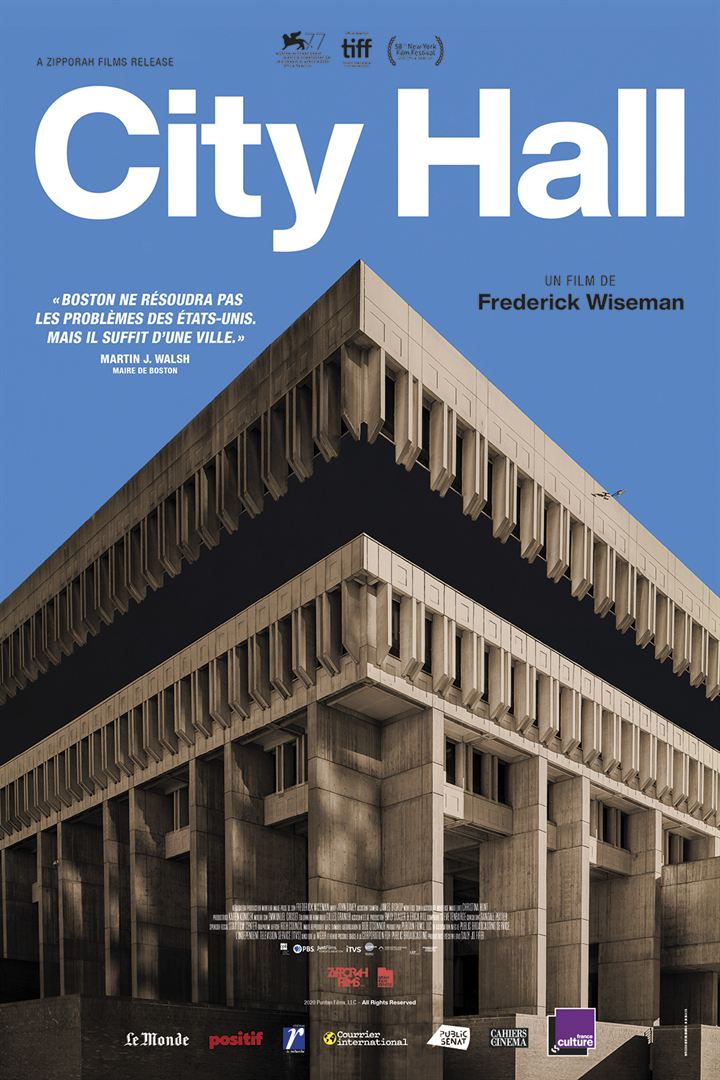

Emir va mourir. Emir meurt. Cet Algérien, émigré en France a eu une vie bien remplie, du côté des immigrés et des plus faibles, et une descendance nombreuse. Toute sa famille l’entoure à l’heure de sa mort : ses deux filles (Fanny Ardant, Caroline Chanollieau), ses petits-enfants (Maïwenn, Marine Vacth toujours aussi parfaite, Dylan Robert qui n’a rien perdu de sa tchatche depuis Shéhérazade, Florent Lacger, Henri-Noël Tabary…). L’organisation de ses funérailles la voit se déchirer autour de choix futiles – le modèle du cercueil, le choix du capiton – qui cachent des fêlures plus profondes. La mort de son grand-père cause à Neige (Maïwenn) un profond traumatisme. Elle la pousse à partir à la découverte de ses racines algériennes. Documentaire de 4h30, City Hall décrit au jour le jour le fonctionnement de la municipalité de Boston, dirigée par un maire démocrate.

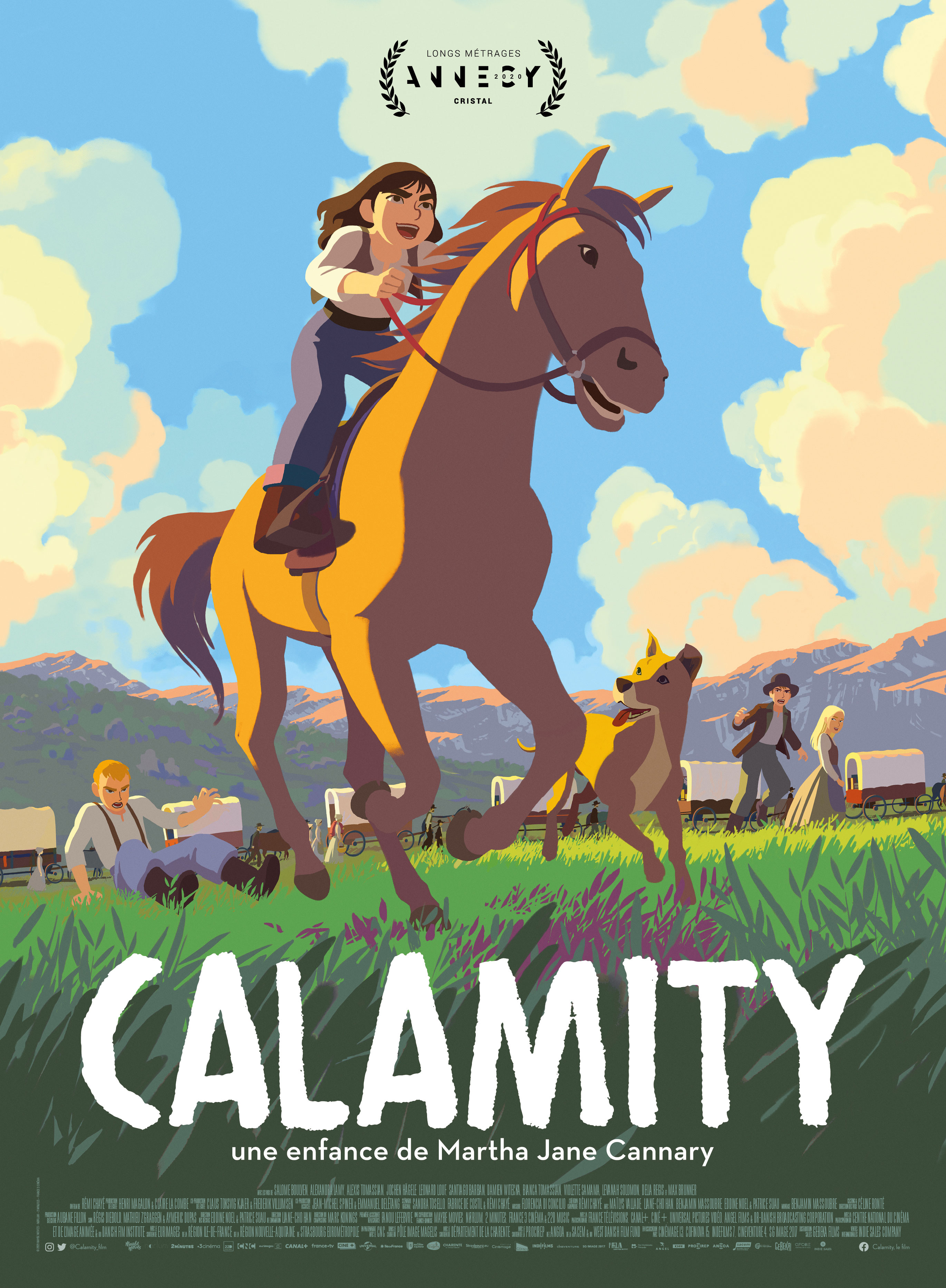

Documentaire de 4h30, City Hall décrit au jour le jour le fonctionnement de la municipalité de Boston, dirigée par un maire démocrate. En pleine conquête de l’Ouest, Martha Jane Cannary est une petite fille de dix ans comme tant d’autres qui avec son père, son petit frère et sa petite sœur, traverse dans une caravane de pionniers les plaines immenses du Midwest. Quand son père se blesse, la responsabilité de conduire le charriot incombe à la jeune Martha qui a appris en cachette à monter à cheval, à lancer le lasso et à porter des pantalons. Ses nombreuses enfreintes au règlement lui valent le surnom de « calamité » et l’hostilité de l’austère chef du convoi qui, lorsqu’un vol est commis, en prend prétexte pour mettre Martha aux arrêts.

En pleine conquête de l’Ouest, Martha Jane Cannary est une petite fille de dix ans comme tant d’autres qui avec son père, son petit frère et sa petite sœur, traverse dans une caravane de pionniers les plaines immenses du Midwest. Quand son père se blesse, la responsabilité de conduire le charriot incombe à la jeune Martha qui a appris en cachette à monter à cheval, à lancer le lasso et à porter des pantalons. Ses nombreuses enfreintes au règlement lui valent le surnom de « calamité » et l’hostilité de l’austère chef du convoi qui, lorsqu’un vol est commis, en prend prétexte pour mettre Martha aux arrêts.