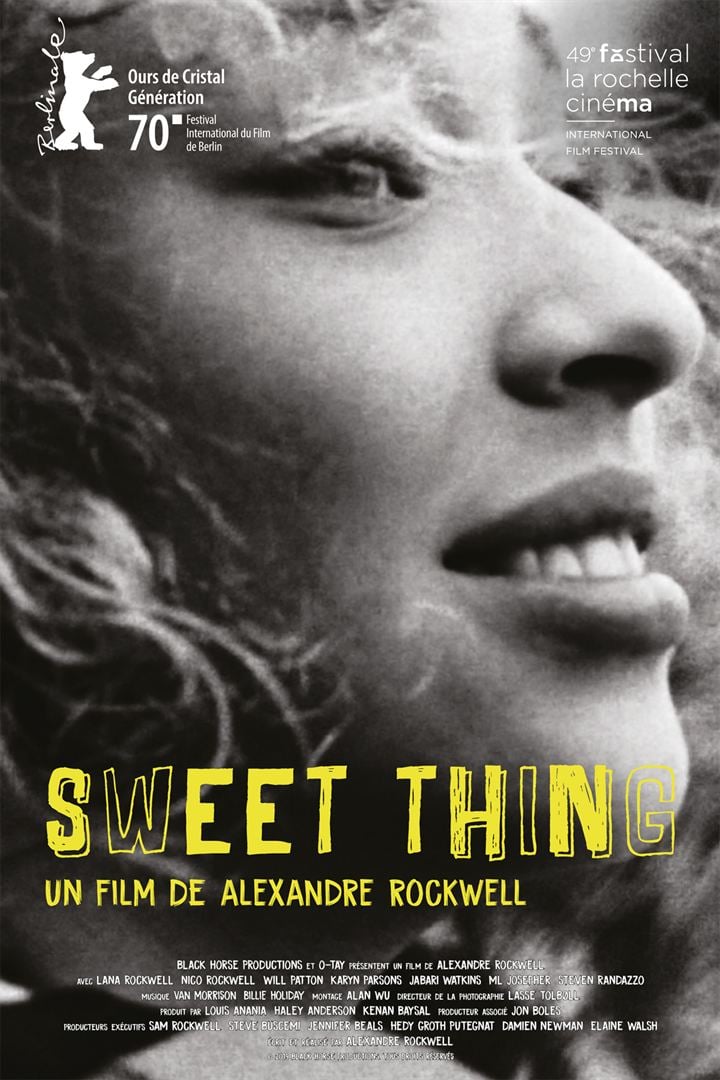

Deux enfants. Frère et sœur. Billie, l’aînée a quinze ans ; Nico, le cadet, onze à peine. Ils sont élevés à la dure par un père aimant mais alcoolique, incapable, malgré l’amour qu’il porte à ses enfants, de maîtriser sa violence. Leur mère a refait sa vie avec une brute et n’accepte qu’avec réticence de s’en occuper. Après une altercation plus dramatique que les précédentes, les deux enfants fuguent en compagnie d’un troisième, Malik.

Deux enfants. Frère et sœur. Billie, l’aînée a quinze ans ; Nico, le cadet, onze à peine. Ils sont élevés à la dure par un père aimant mais alcoolique, incapable, malgré l’amour qu’il porte à ses enfants, de maîtriser sa violence. Leur mère a refait sa vie avec une brute et n’accepte qu’avec réticence de s’en occuper. Après une altercation plus dramatique que les précédentes, les deux enfants fuguent en compagnie d’un troisième, Malik.

Avec Sweet Thing, le réalisateur indépendant américain Alexandre Rockwell n’entend pas révolutionner le cinéma. L’histoire qu’il raconte – la résilience de gamins confrontés à des adultes toxiques – et la façon de la filmer – en 16mm dans un noir et blanc qui rappelle les premiers Spike Lee – n’ont rien de bien nouveau.

Mais faut-il à tout prix innover ? le cinéma et l’art en général sont-ils condamnés à une éternelle fuite en avant ? un film, parce qu’il reprendrait les recettes de films précédents, serait-il sans intérêt pour ce seul motif ? J’ai souvent tendance moi-même à le dire, reprochant un sujet « éculé », un traitement « sans originalité » et à verser dans un snobisme avant-gardiste. Par réaction à ce penchant condamnable, j’aurai vis-à-vis de Sweet Thing la réaction inverse : tout en reconnaissant son manque d’originalité et son sujet éculé, je saluerai la qualité de sa mise en scène, sa direction d’acteurs (Billie, Nico et leur mère sont interprétés par les propres enfants du réalisateur et par son épouse) et l’émotion que ce film simple et sincère suscite.

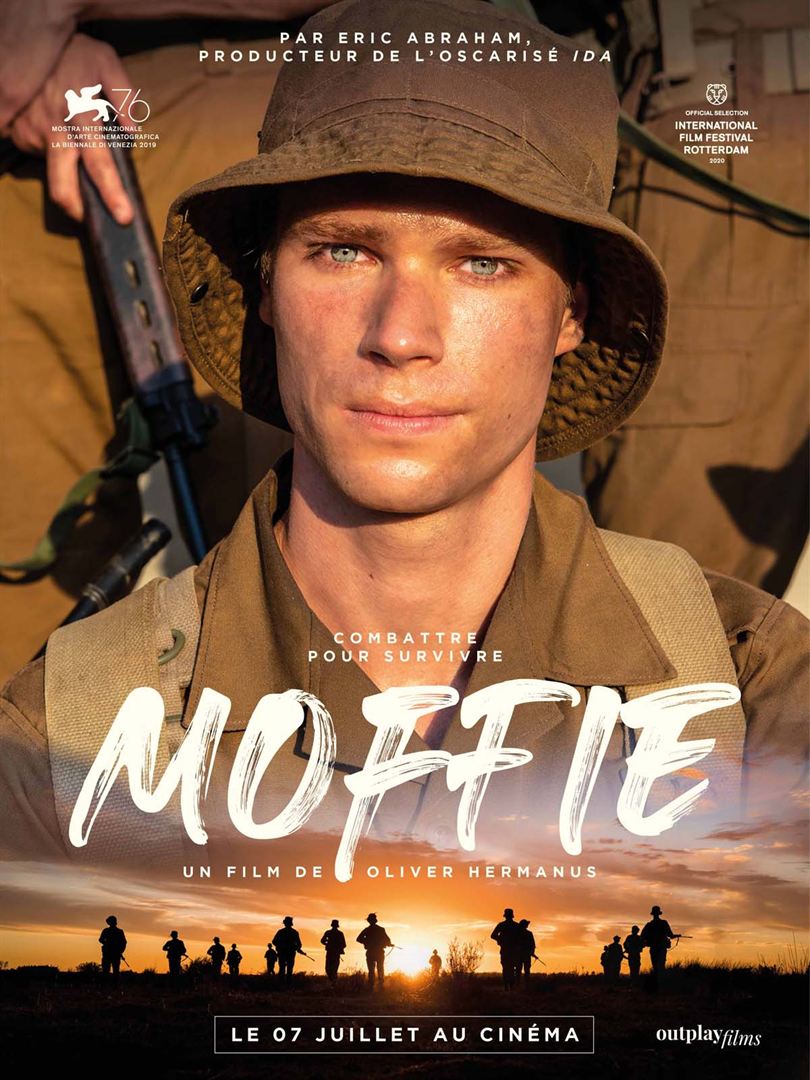

L’action de Moffie se déroule en Afrique du sud en 1981, pendant l’apartheid. Le jeune Nicholas Van Der Swart doit y faire, comme tous les garçons de son âge, son service militaire. Après des classes particulièrement éprouvantes sous la férule d’un instructeur sadique, il est envoyé avec son peloton sur le front angolais où les forces sud-africaines combattent la guérilla de l’ANC.

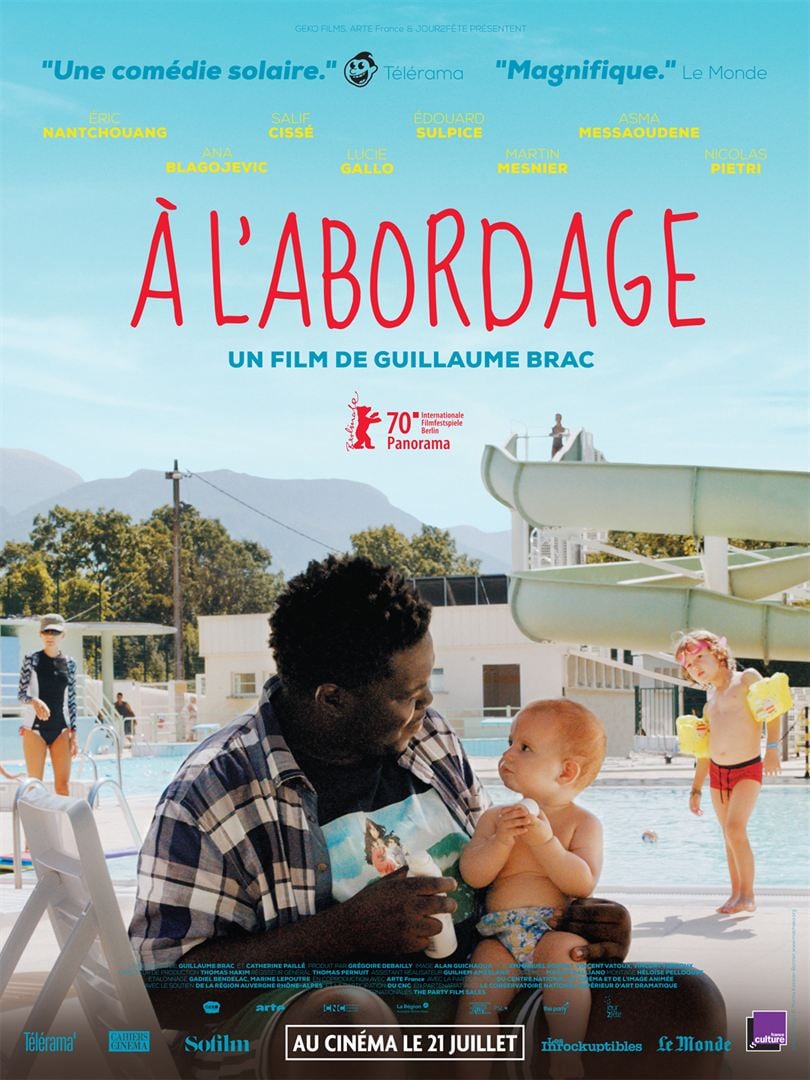

L’action de Moffie se déroule en Afrique du sud en 1981, pendant l’apartheid. Le jeune Nicholas Van Der Swart doit y faire, comme tous les garçons de son âge, son service militaire. Après des classes particulièrement éprouvantes sous la férule d’un instructeur sadique, il est envoyé avec son peloton sur le front angolais où les forces sud-africaines combattent la guérilla de l’ANC. Un soir d’été, sur les quais de Seine, Félix rencontre Alma. Ils dansent ensemble et passent la nuit enlacés dans un parc avant le réveil brutal d’Alma qui, le jour même, doit rejoindre sa famille dans la Drôme. Fou amoureux, Félix décide de la rejoindre sur le champ. Il embarque dans son voyage Chérif, son meilleur ami. Le duo sans le sou décide d’utiliser BlaBlaCar pour atteindre sa destination. Mais le courant passe mal avec leur chauffeur, Edouard. C’est le début pour les trois garçons d’une semaine pleine de surprises.

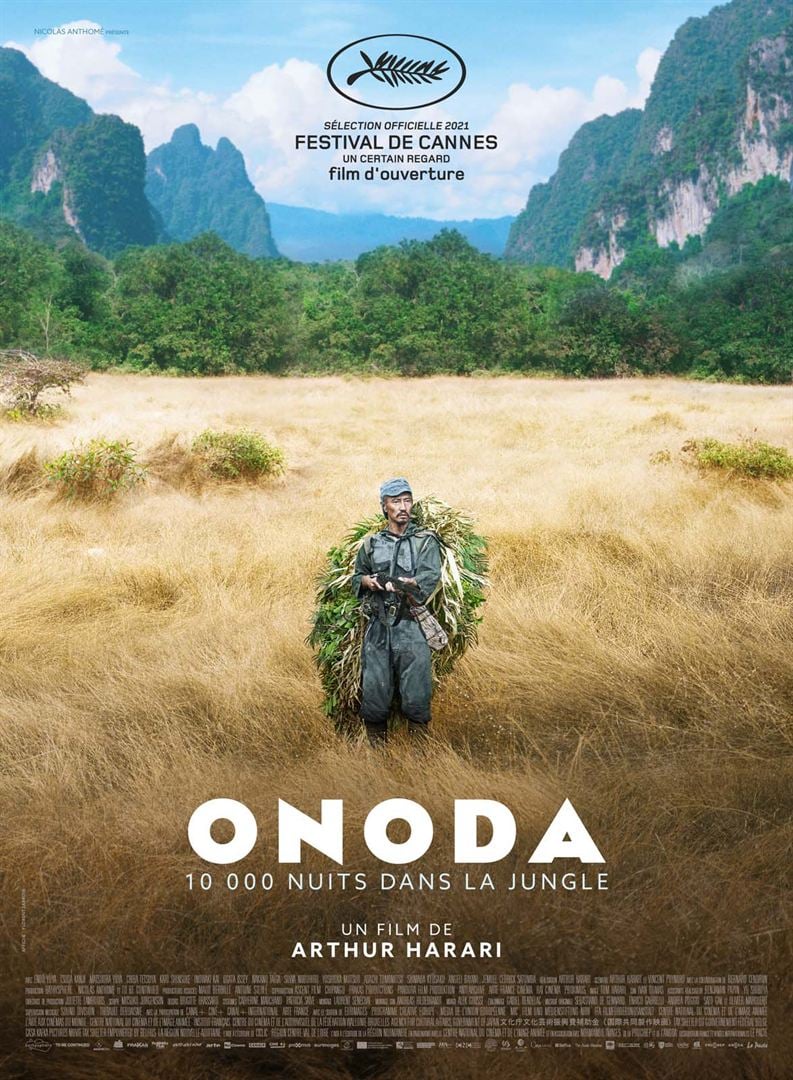

Un soir d’été, sur les quais de Seine, Félix rencontre Alma. Ils dansent ensemble et passent la nuit enlacés dans un parc avant le réveil brutal d’Alma qui, le jour même, doit rejoindre sa famille dans la Drôme. Fou amoureux, Félix décide de la rejoindre sur le champ. Il embarque dans son voyage Chérif, son meilleur ami. Le duo sans le sou décide d’utiliser BlaBlaCar pour atteindre sa destination. Mais le courant passe mal avec leur chauffeur, Edouard. C’est le début pour les trois garçons d’une semaine pleine de surprises. Le jeune lieutenant Hirō Onoda, après une formation aux techniques de guérilla, est missionné aux Philippines, dans l’île de Lubang, fin 1944, pour y freiner l’inexorable avancée américaine. Refusant de se rendre à la réalité du cessez-le-feu, il poursuit le combat dans la jungle avec trois camarades. Il n’acceptera de déposer les armes que trente ans plus tard.

Le jeune lieutenant Hirō Onoda, après une formation aux techniques de guérilla, est missionné aux Philippines, dans l’île de Lubang, fin 1944, pour y freiner l’inexorable avancée américaine. Refusant de se rendre à la réalité du cessez-le-feu, il poursuit le combat dans la jungle avec trois camarades. Il n’acceptera de déposer les armes que trente ans plus tard. Après le départ en exil du roi Arthur (Alexandre Astier), le royaume de Logres est passé sous la coupe de Lancelot (Thomas Cousseau) qui gouverne avec l’aide de mercenaires saxons. Alzagar (Guillaume Gallienne), un chasseur de primes, retrouve la trace d’Arthur, le pourchasse, le capture et prend avec lui le chemin du royaume de Logres. L’annonce du retour du roi Arthur réveille la flamme de la résistance.

Après le départ en exil du roi Arthur (Alexandre Astier), le royaume de Logres est passé sous la coupe de Lancelot (Thomas Cousseau) qui gouverne avec l’aide de mercenaires saxons. Alzagar (Guillaume Gallienne), un chasseur de primes, retrouve la trace d’Arthur, le pourchasse, le capture et prend avec lui le chemin du royaume de Logres. L’annonce du retour du roi Arthur réveille la flamme de la résistance. Milla (Eliza Scanlen) a seize ans. Elle serait presque une collégienne comme les autres si elle n’était pas en phase terminale d’un cancer qui risque de l’achever. Fille unique, elle est choyée par son père (Ben Mendelsohn), un psychiatre, et par sa mère (Essie Davis), une ancienne pianiste professionnelle. Tout va mal dans la vie de Milla quand y déboule un toxicomane, Moses (Toby Wallace), la vingtaine déjà bien entamée, un chien fou, mis à la porte de chez lui par sa mère. Milla en tombe instantanément amoureuse et veut installer Moses chez elle au grand dam de ses parents. Moses sauvera-t-il Milla ou précipitera-t-il sa perte ?

Milla (Eliza Scanlen) a seize ans. Elle serait presque une collégienne comme les autres si elle n’était pas en phase terminale d’un cancer qui risque de l’achever. Fille unique, elle est choyée par son père (Ben Mendelsohn), un psychiatre, et par sa mère (Essie Davis), une ancienne pianiste professionnelle. Tout va mal dans la vie de Milla quand y déboule un toxicomane, Moses (Toby Wallace), la vingtaine déjà bien entamée, un chien fou, mis à la porte de chez lui par sa mère. Milla en tombe instantanément amoureuse et veut installer Moses chez elle au grand dam de ses parents. Moses sauvera-t-il Milla ou précipitera-t-il sa perte ? Satoko veut son enfant. Mais son mari est stérile. Après beaucoup d’hésitations, le couple envisage d’adopter. Il se rapproche de l’association Baby bâton, une association, basée près d’Hiroshima qui met en contact des jeunes mères incapables d’élever leur enfant et des parents incapables d’en concevoir. Parmi les pensionnaires de baby bâton figure Hikari, une jeune lycéenne de quatorze ans à peine, tombée enceinte de son tout premier flirt. Sa grossesse a été révélée trop tard, rendant l’avortement impossible. Ses parents, craignant le scandale, ont exigé qu’elle accouche discrètement et qu’elle abandonne son enfant pour reprendre le cours normal de sa vie.

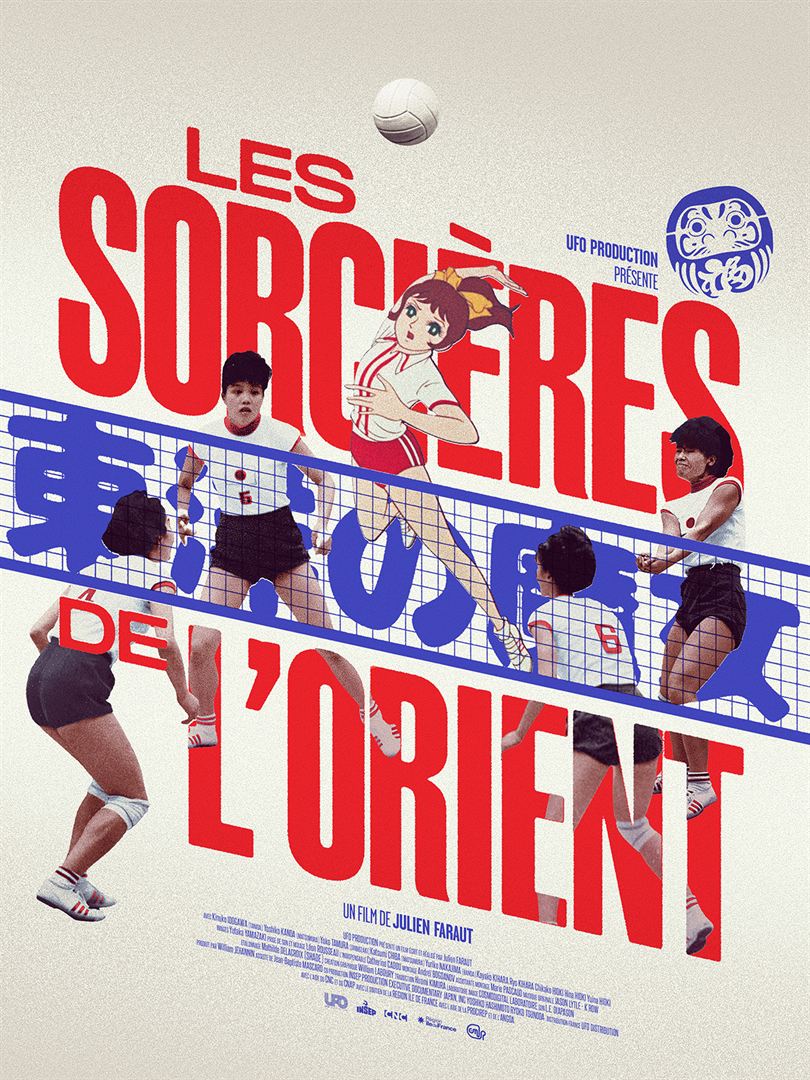

Satoko veut son enfant. Mais son mari est stérile. Après beaucoup d’hésitations, le couple envisage d’adopter. Il se rapproche de l’association Baby bâton, une association, basée près d’Hiroshima qui met en contact des jeunes mères incapables d’élever leur enfant et des parents incapables d’en concevoir. Parmi les pensionnaires de baby bâton figure Hikari, une jeune lycéenne de quatorze ans à peine, tombée enceinte de son tout premier flirt. Sa grossesse a été révélée trop tard, rendant l’avortement impossible. Ses parents, craignant le scandale, ont exigé qu’elle accouche discrètement et qu’elle abandonne son enfant pour reprendre le cours normal de sa vie. L’équipe nationale japonaise de volley-ball a enchaîné dans les années soixante un nombre incroyable de victoires. Elle remporta les championnats du monde à Moscou en 1962 face aux Soviétiques, vainqueures des trois éditions précédentes et entourées d’une auréole d’invincibilité. Surtout elles décrochèrent la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964, des Jeux qui devaient signer le retour du Japon dans le concert des nations. Ses joueuses avaient été surnommées « les sorcières de l’Orient » par un journal soviétique.

L’équipe nationale japonaise de volley-ball a enchaîné dans les années soixante un nombre incroyable de victoires. Elle remporta les championnats du monde à Moscou en 1962 face aux Soviétiques, vainqueures des trois éditions précédentes et entourées d’une auréole d’invincibilité. Surtout elles décrochèrent la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964, des Jeux qui devaient signer le retour du Japon dans le concert des nations. Ses joueuses avaient été surnommées « les sorcières de l’Orient » par un journal soviétique. Je n’avais jamais entendu parler de Sparks avant

Je n’avais jamais entendu parler de Sparks avant  Le commandant Samad Majidi (Payman Maadi, l’acteur fétiche des premiers films de Ashgar Farhadi), dirige une unité de la brigade des stupéfiants de Téhéran. Il n’a qu’une obsession : coincer Nasser Khakzad (Navid Mohammadzadeh), un caïd de la drogue. Pour y parvenir, il ordonne le ratissage des bas-fonds de Téhéran où croupit une foule hagarde de toxicos. Il espère remonter une filière en arrêtant et en harcelant des intermédiaires : revendeurs, mules, dealers….

Le commandant Samad Majidi (Payman Maadi, l’acteur fétiche des premiers films de Ashgar Farhadi), dirige une unité de la brigade des stupéfiants de Téhéran. Il n’a qu’une obsession : coincer Nasser Khakzad (Navid Mohammadzadeh), un caïd de la drogue. Pour y parvenir, il ordonne le ratissage des bas-fonds de Téhéran où croupit une foule hagarde de toxicos. Il espère remonter une filière en arrêtant et en harcelant des intermédiaires : revendeurs, mules, dealers….