Zoé est une adorable fillette de six ans dont les parents se disputent la garde. Sa mère, Isabelle (Julie Delpy), une généticienne franco-américaine, avait accepté quelques années plus tôt de suivre à Berlin son mari, James (Richard Armitage), un architecte britannique, avant de le quitter. Elle vit désormais en couple avec Akil (Saleh Bakir), un immigré en attente de régularisation.

Zoé est une adorable fillette de six ans dont les parents se disputent la garde. Sa mère, Isabelle (Julie Delpy), une généticienne franco-américaine, avait accepté quelques années plus tôt de suivre à Berlin son mari, James (Richard Armitage), un architecte britannique, avant de le quitter. Elle vit désormais en couple avec Akil (Saleh Bakir), un immigré en attente de régularisation.

Isabelle et James tentent de protéger la fillette des querelles permanentes qui les déchirent. Ils y parviennent tant bien que mal jusqu’à un événement dramatique auquel ils réagiront d’une façon bien différente.

Julie Delpy est décidément une femme de cinéma étonnante qui mène depuis trente ans une carrière inhabituelle devant et derrière la caméra. Son physique de jeune première lui a valu de débuter très tôt sous la direction des plus grands : Godard (elle fait ses débuts seins nus à quinze ans dans Détective), Tavernier (il lui donne le rôle titre de La Passion Béatrice), Leos Carax (Mauvais Sang), Kieslowski (la trilogie Bleu–Blanc–Rouge)… À trente ans à peine, elle passe à la réalisation. Elle signe la réalisation, écrit le scénario, incarne le rôle principal du diptyque Two Days in Paris – Two Days in New York, du Skylab et de La Comtesse. My Zoé est son septième film.

Parler de My Zoé est une sacrée gageure pour le critique qui n’a pas le droit d’en révéler les rebondissements sans gâcher le plaisir et l’intérêt qu’on prendrait à le voir. Comment dire tout le bien qu’on pense de Sixième Sens sans expliquer pourquoi ? On m’a suffisamment fait, à tort ou à raison, le reproche de divulgâcher pour que je m’avance avec une prudence de Sioux.

En présentant le film, j’ai déjà laissé entendre qu’il comportait trois parties. La première, on peut en parler sans détour, met en scène un couple qui se déchire autour de son enfant. Il y a quelques mois, j’ai consacré une longue critique à Marriage Story qui racontait la séparation de deux personnages d’un couple interprétés par Adam Driver et Scarlett Johansson. j’y disais déjà le malaise que provoquait un tel spectacle – soit qu’on l’ait déjà vécu dans sa vie personnelle, soit qu’on appréhende de le vivre un jour – mais aussi l’intérêt de ces feel-bad movies, un néologisme qui ne fait guère florès, tant il est peu vendeur.

La deuxième partie s’organise autour d’une catastrophe. Je n’en dirai pas plus, sinon qu’il ne faut pas être grand clerc pour la deviner et qu’il faut l’être encore moins une fois que je vous aurais dit qu’elle m’a fait penser à La guerre est déclarée, le film exceptionnel du duo Valérie Donzelli – Jérémie Elkaïm dont vous vous rappelez le sujet.

Vient la troisième partie, celle qu’on voit le moins venir. Un long fondu au noir la sépare des deux précédentes. Le lieu de l’intrigue se déplace. On quitte Berlin pour Moscou – c’est un spoiler, mais un petit spoiler. Le ton du film change : on passe du drame familial à… autre chose. Un indice : il y a dans les deux premières parties du film un plan qu’on regarde sans le comprendre mais sans non plus y prêter attention, qui donne la clé de cette troisième partie.

J’en ai certainement trop dit…. ou pas assez. Je n’avais pas le droit d’expliquer pourquoi ce film vertigineux m’a secoué sans en révéler le contenu et en raconter l’intrigue. Vous êtes réduit à me faire confiance en courant le voir…. ou pas !

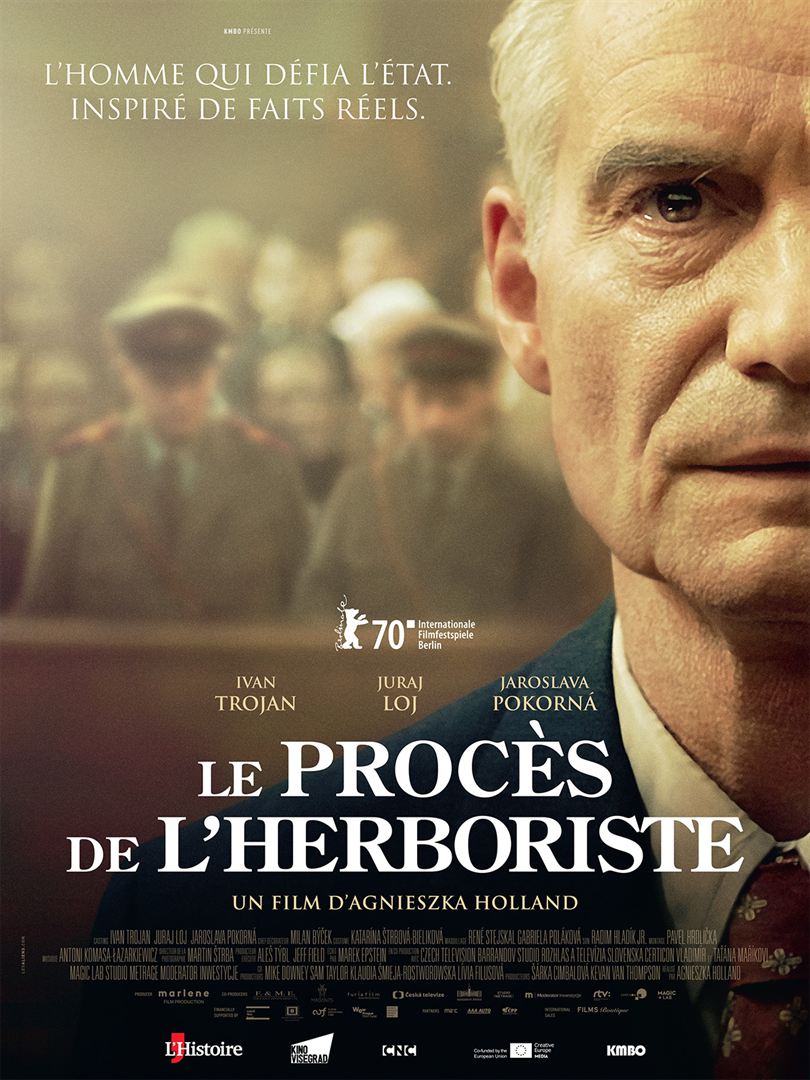

Le Procès de l’herboriste raconte la vie de Jan Mikolášek (1889–1973), un guérisseur tchèque qui soigna des milliers de malades en leur administrant un cocktail de plantes après avoir examiné leurs urines. le film est organisé autour du procès que lui intenta le pouvoir communiste en 1958, juste après la mort du président Zápotocký qui fut l’un de ses patients et son protecteur. Une série de flashbacks revient sur les épisodes de sa vie : son enrôlement pendant la première guerre mondiale où il faillit perdre la vie, la découverte de son don thaumaturge, sa formation auprès d’une rebouteuse qui lui apprend à lire les urines et à fabriquer des simples, le recrutement de son fidèle collaborateur, Frantisek Palko, auquel l’attachera vite une passion interdite…

Le Procès de l’herboriste raconte la vie de Jan Mikolášek (1889–1973), un guérisseur tchèque qui soigna des milliers de malades en leur administrant un cocktail de plantes après avoir examiné leurs urines. le film est organisé autour du procès que lui intenta le pouvoir communiste en 1958, juste après la mort du président Zápotocký qui fut l’un de ses patients et son protecteur. Une série de flashbacks revient sur les épisodes de sa vie : son enrôlement pendant la première guerre mondiale où il faillit perdre la vie, la découverte de son don thaumaturge, sa formation auprès d’une rebouteuse qui lui apprend à lire les urines et à fabriquer des simples, le recrutement de son fidèle collaborateur, Frantisek Palko, auquel l’attachera vite une passion interdite… Toute ressemblance avec des présidents ayant exercé ne serait pas purement fortuite. On ne prononcera jamais le patronyme de Nicolas et de François mais on les reconnaîtra au premier coup d’oeil. Les deux anciens présidents de la République vivent plus ou moins bien leur retraite à l’approche des élections présidentielles de 2022 qui risquent de voir la victoire de Marine Le Pen. Le premier ronge son frein dans son immense appartement parisien en passant l’aspirateur tandis que le second prétend avoir enfin trouvé la sérénité dans un village retiré de la Corrèze.

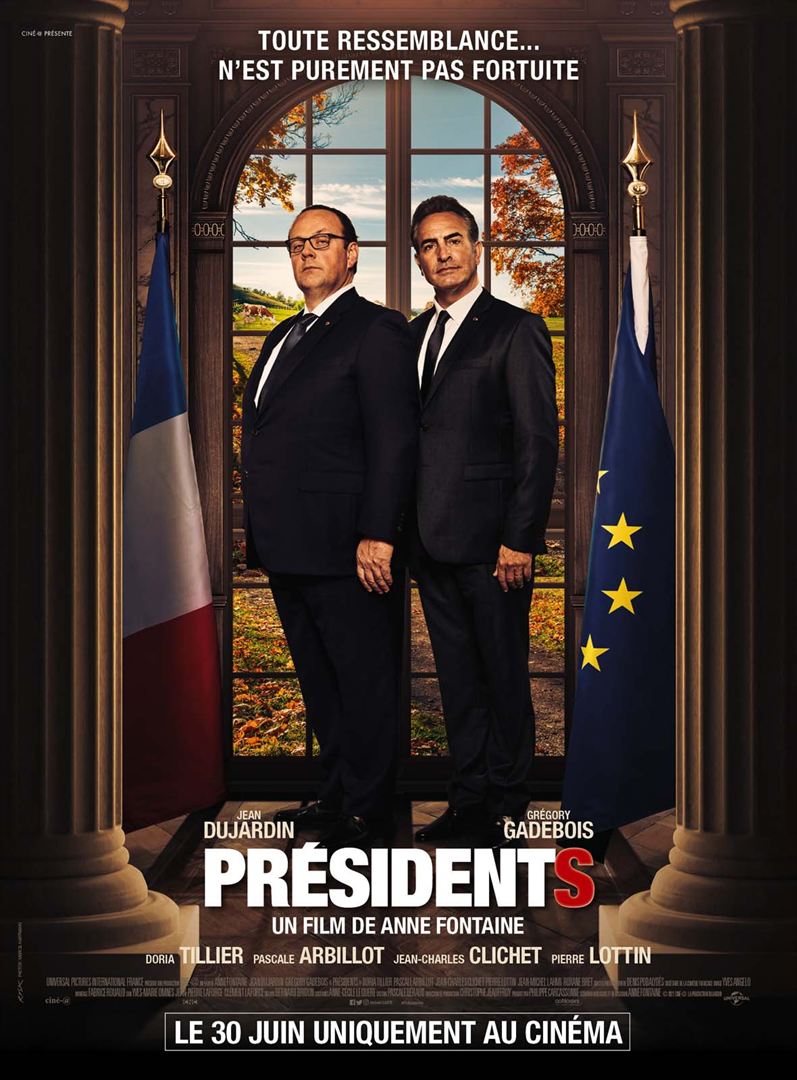

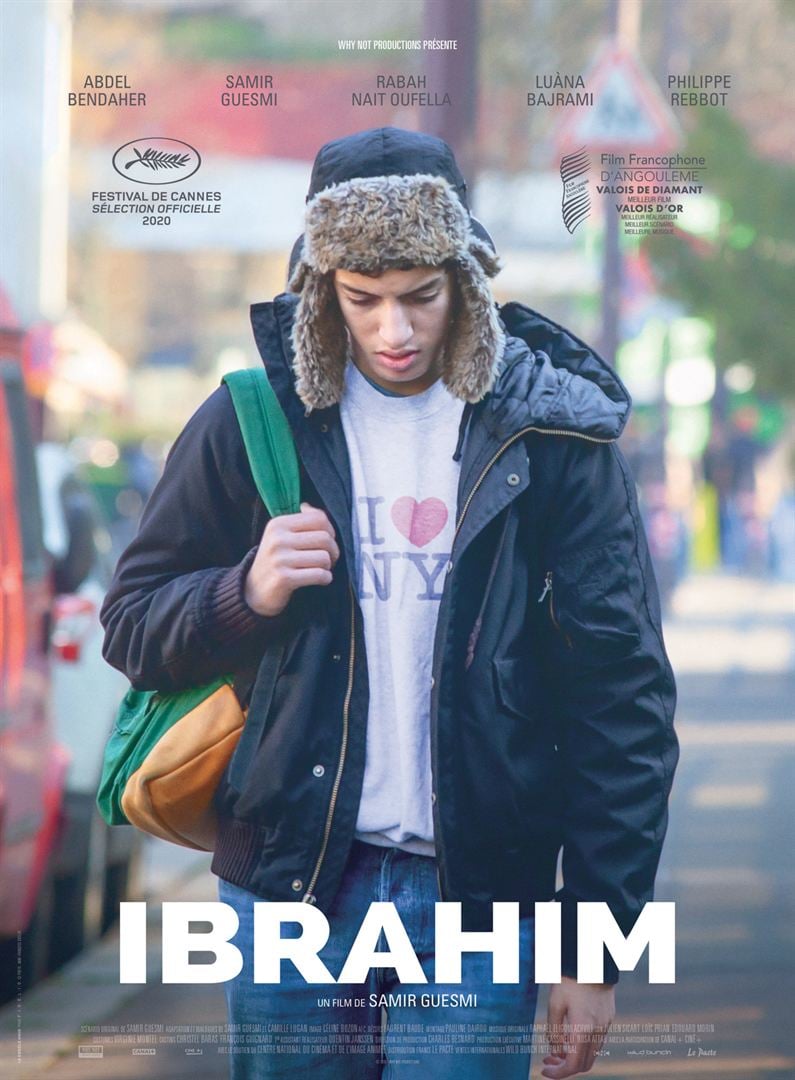

Toute ressemblance avec des présidents ayant exercé ne serait pas purement fortuite. On ne prononcera jamais le patronyme de Nicolas et de François mais on les reconnaîtra au premier coup d’oeil. Les deux anciens présidents de la République vivent plus ou moins bien leur retraite à l’approche des élections présidentielles de 2022 qui risquent de voir la victoire de Marine Le Pen. Le premier ronge son frein dans son immense appartement parisien en passant l’aspirateur tandis que le second prétend avoir enfin trouvé la sérénité dans un village retiré de la Corrèze. Ibrahim a dix-sept ans. C’est un adolescent qui ne s’est jamais remis de la disparition de sa mère et qui végète dans un lycée technique du douzième arrondissement parisien. Son père, Ahmed, l’élève seul tant bien que mal. Analphabète, Ahmed a trouvé un emploi d’écailler dans une brasserie de l’avenue de l’Opéra. Il aimerait devenir garçon de salle et attend de pouvoir se payer une prothèse dentaire pour postuler à ce poste. Mais le pécule qu’il a patiemment amassé à cette fin va être dilapidé pour sortir Ibrahim du mauvais pas dans lequel ses mauvaises fréquentations vont le mettre.

Ibrahim a dix-sept ans. C’est un adolescent qui ne s’est jamais remis de la disparition de sa mère et qui végète dans un lycée technique du douzième arrondissement parisien. Son père, Ahmed, l’élève seul tant bien que mal. Analphabète, Ahmed a trouvé un emploi d’écailler dans une brasserie de l’avenue de l’Opéra. Il aimerait devenir garçon de salle et attend de pouvoir se payer une prothèse dentaire pour postuler à ce poste. Mais le pécule qu’il a patiemment amassé à cette fin va être dilapidé pour sortir Ibrahim du mauvais pas dans lequel ses mauvaises fréquentations vont le mettre. Youri, seize ans, a grandi dans la cité Gagarine, à Ivry-sur-Seine, une barre HLM inaugurée en grande pompe en 1963 en présence du célèbre cosmonaute soviétique. Elle a, hélas, au fil des ans, connu la lente déchéance des immenses barres d’immeubles des Trente Glorieuses. Son évacuation, le relogement de ses occupants, sa destruction sont devenus inéluctables. Mais Youri, ingénieux Géo Trouvetou qui rêve depuis toujours de devenir cosmonaute, entre en résistance. Avec la complicité de Diana, une jeune Rom qui lui fournit les matériaux dont il a besoin, de Houssam, son voisin et ami, et de Dan, un petit dealer, il transforme son appartement en capsule spatiale auto-suffisante.

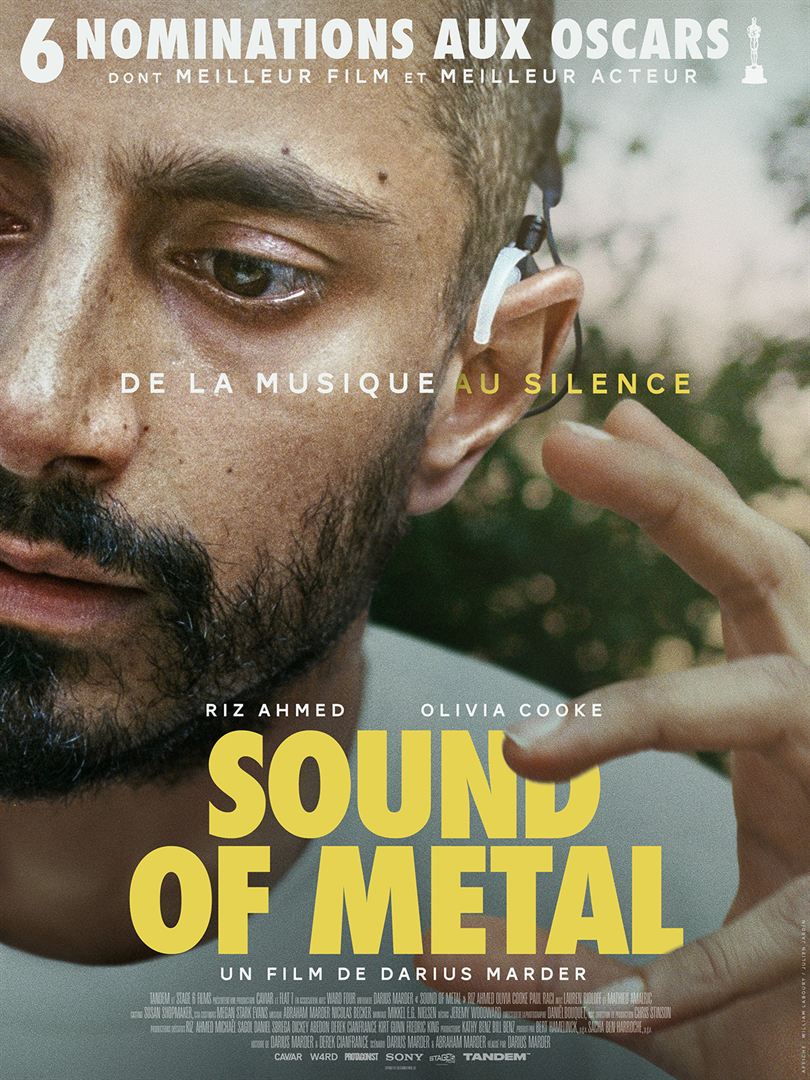

Youri, seize ans, a grandi dans la cité Gagarine, à Ivry-sur-Seine, une barre HLM inaugurée en grande pompe en 1963 en présence du célèbre cosmonaute soviétique. Elle a, hélas, au fil des ans, connu la lente déchéance des immenses barres d’immeubles des Trente Glorieuses. Son évacuation, le relogement de ses occupants, sa destruction sont devenus inéluctables. Mais Youri, ingénieux Géo Trouvetou qui rêve depuis toujours de devenir cosmonaute, entre en résistance. Avec la complicité de Diana, une jeune Rom qui lui fournit les matériaux dont il a besoin, de Houssam, son voisin et ami, et de Dan, un petit dealer, il transforme son appartement en capsule spatiale auto-suffisante. Ruben (Riz Ahmed) est batteur. Lou (Olivia Cooke) est guitariste. Ruben et Lou forment, sur la scène et à la ville, un couple inséparable. Leur groupe de heavy metal Blackgammon se produit sur des scènes underground. Pour aller de l’une à l’autre, Ruben et Lou circulent en mobile home.

Ruben (Riz Ahmed) est batteur. Lou (Olivia Cooke) est guitariste. Ruben et Lou forment, sur la scène et à la ville, un couple inséparable. Leur groupe de heavy metal Blackgammon se produit sur des scènes underground. Pour aller de l’une à l’autre, Ruben et Lou circulent en mobile home. Tierno est le jeune imam d’une petite ville du nord du Sénégal, en pays peul. Sa santé est fragile, ses poumons malades. Sa fille, Nafi, souhaite se marier avec Tokara, son cousin. Les deux jeunes gens rêvent de partir à Dakar, Nafi pour y poursuivre des études de neurosciences, Tokara pour y danser. C’est le moment que choisit Ousmane, le frère de Tierno et le père de Tokara, pour débarquer. Il revient d’Europe où il a passé de longues années et où il a versé dans le fanatisme religieux qu’il souhaite imposer à sa communauté et aux futurs époux.

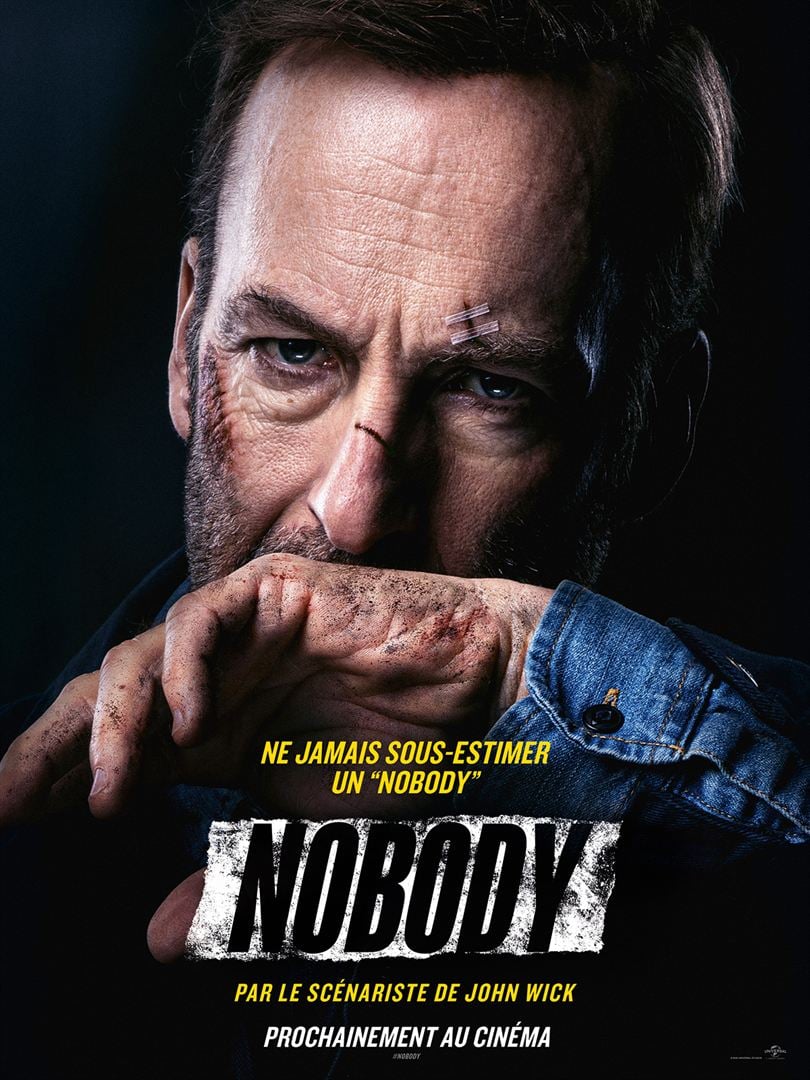

Tierno est le jeune imam d’une petite ville du nord du Sénégal, en pays peul. Sa santé est fragile, ses poumons malades. Sa fille, Nafi, souhaite se marier avec Tokara, son cousin. Les deux jeunes gens rêvent de partir à Dakar, Nafi pour y poursuivre des études de neurosciences, Tokara pour y danser. C’est le moment que choisit Ousmane, le frère de Tierno et le père de Tokara, pour débarquer. Il revient d’Europe où il a passé de longues années et où il a versé dans le fanatisme religieux qu’il souhaite imposer à sa communauté et aux futurs époux. Hutch Mansell (Bob Odenkirk) est un nobody, un moins que rien. Marié à Rebecca (Connie Nielsen), père de deux enfants, il mène une existence routinière dans la petite entreprise de son beau-père. Le jour où deux cambrioleurs pénètrent chez lui, son incapacité à protéger sa famille achève de le discréditer aux yeux de son fils aîné.

Hutch Mansell (Bob Odenkirk) est un nobody, un moins que rien. Marié à Rebecca (Connie Nielsen), père de deux enfants, il mène une existence routinière dans la petite entreprise de son beau-père. Le jour où deux cambrioleurs pénètrent chez lui, son incapacité à protéger sa famille achève de le discréditer aux yeux de son fils aîné. Jasna (Doria Lorenci-Flatz), la quarantaine, a depuis longtemps quitté la Croatie pour l’Allemagne où elle s’est mariée et a eu deux enfants. Elle revient au chevet de sa mère Anka (Neva Rosic) dont la santé décline. Ce retour au pays natal lui pèse ; car Anka est une vieille femme acariâtre et égoïste, confite dans le deuil de son mari et de son fils, qui ne manifeste aucune reconnaissance pour sa fille. Jasna est déchirée entre son devoir filial et le malaise viscéral que sa mère lui inspire.

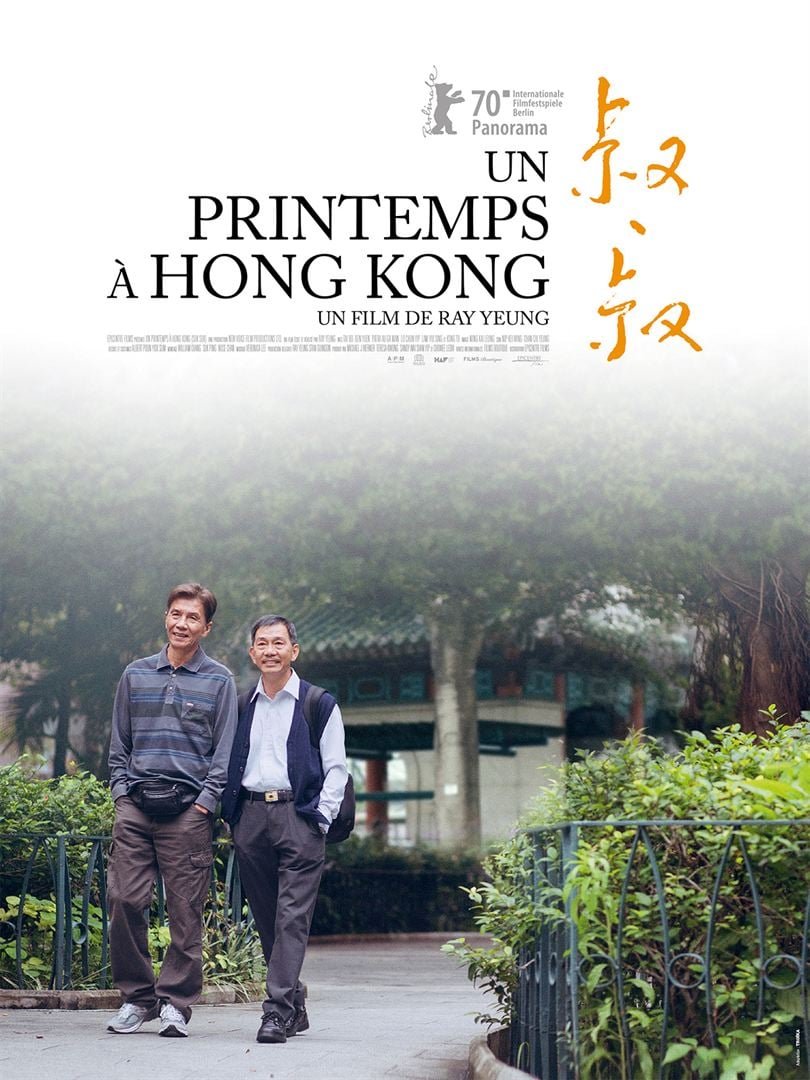

Jasna (Doria Lorenci-Flatz), la quarantaine, a depuis longtemps quitté la Croatie pour l’Allemagne où elle s’est mariée et a eu deux enfants. Elle revient au chevet de sa mère Anka (Neva Rosic) dont la santé décline. Ce retour au pays natal lui pèse ; car Anka est une vieille femme acariâtre et égoïste, confite dans le deuil de son mari et de son fils, qui ne manifeste aucune reconnaissance pour sa fille. Jasna est déchirée entre son devoir filial et le malaise viscéral que sa mère lui inspire. Pak et Hoi sont deux homosexuels hong-kongais sexagénaires. Toute leur vie, ils ont caché leur homosexualité à leurs proches. Conducteur de taxi, Pak vit avec sa femme et est sur le point de marier sa fille à un homme qu’il n’apprécie guère. Hoi est veuf et vit avec son fils, catholique très pratiquant, sa bru et sa petite-fille. Les deux hommes vieillissants vont vivre ensemble une idylle qui mettra en péril le fragile équilibre de leurs vies.

Pak et Hoi sont deux homosexuels hong-kongais sexagénaires. Toute leur vie, ils ont caché leur homosexualité à leurs proches. Conducteur de taxi, Pak vit avec sa femme et est sur le point de marier sa fille à un homme qu’il n’apprécie guère. Hoi est veuf et vit avec son fils, catholique très pratiquant, sa bru et sa petite-fille. Les deux hommes vieillissants vont vivre ensemble une idylle qui mettra en péril le fragile équilibre de leurs vies.