Rob, un vieil homme solitaire (Nicolas Cage) vit au fond des montagnes de l’Oregon. Sa seule compagnie est une truie avec laquelle il déniche des truffes qu’il échange chaque semaine avec les produits de première nécessité que lui apporte Amir, un jeune grossiste fils à papa.

Rob, un vieil homme solitaire (Nicolas Cage) vit au fond des montagnes de l’Oregon. Sa seule compagnie est une truie avec laquelle il déniche des truffes qu’il échange chaque semaine avec les produits de première nécessité que lui apporte Amir, un jeune grossiste fils à papa.

La vie de Rob bascule lorsque sa truie lui est brutalement dérobée. Avec l’aide d’Amir, il décide de partir la retrouver à Portland. Son retour en ville oblige Rob à revenir sur un passé qu’il cherchait à oublier.

Sous prétexte de permettre le come back de Nicolas Cage, qu’on croyait à presque soixante ans définitivement retraité, on pouvait craindre le pire de Pig : un scénario à la John Wick ou à la Nobody mettant en scène un ancien tueur à gages rangé des voitures, obligé par un ultime défi de renouer avec un passé violent.

Il n’en est rien. Ou pas tout à fait. Car, dans sa vie antérieure, Rob était….. Je n’en dirai rien pour ne pas gâcher le suspense ; mais j’ai bien du mal à n’en rien dire si je veux en parler ! Disons que Rob exerçait un métier aussi éloigné de celui de John Wick que possible.

C’est peut-être ce décalage entre ce qu’on escomptait du film et ce qu’il raconte qui constitue la principale qualité et le principal défaut du film. Eût-il suivi la voie déjà toute tracée du dingue de la gâchette venu solder de vieux comptes (après la mort de sa femme/ le viol de sa fille et/ou le kidnapping de son cochon) en dézinguant à tire-larigot, il n’aurait pas présenté grand intérêt. Emprunte-t-il une voix, assez originale, quelque part entre Fight Club, Le Festin de Babette et First Cow (le non-western élégiaque de Kelly Reichardt), il risque d’égarer le spectateur.

Jamais content, me direz-vous ? Vous aurez bien raison !

L’espace d’une nuit, quelque part en France, à Paris ou en province, trois destins s’entrelacent. Un ministre corrompu et volage tente de démentir les accusations de fraude fiscale qui pèsent contre lui. Une jeune adolescente, après une visite chez sa gynécologue, a la ferme intention de perdre sa virginité. Un couple de retraités surendettés passionnés de danse de salon espère remporter le premier prix d’un concours pour se renflouer. Le point commun entre les trois histoires : Alexandre, un avocat qui travaille auprès du ministre, prendra la défense de la jeune adolescente et qui est le fils du couple de danseurs.

L’espace d’une nuit, quelque part en France, à Paris ou en province, trois destins s’entrelacent. Un ministre corrompu et volage tente de démentir les accusations de fraude fiscale qui pèsent contre lui. Une jeune adolescente, après une visite chez sa gynécologue, a la ferme intention de perdre sa virginité. Un couple de retraités surendettés passionnés de danse de salon espère remporter le premier prix d’un concours pour se renflouer. Le point commun entre les trois histoires : Alexandre, un avocat qui travaille auprès du ministre, prendra la défense de la jeune adolescente et qui est le fils du couple de danseurs. Au nord du Niger, la petite ville de Tatiste est frappée par la désertification. Le seul puits accessible, situé à plus de dix kilomètres menace d’être tari. La jeune Houlaye, quatorze ans à peine, a dû rester seule garder ses jeunes frères et sœurs pendant que son père est allé faire paître son troupeau plus au sud et que sa mère est partie au Nigeria faire du commerce.

Au nord du Niger, la petite ville de Tatiste est frappée par la désertification. Le seul puits accessible, situé à plus de dix kilomètres menace d’être tari. La jeune Houlaye, quatorze ans à peine, a dû rester seule garder ses jeunes frères et sœurs pendant que son père est allé faire paître son troupeau plus au sud et que sa mère est partie au Nigeria faire du commerce. Un violent accident de la circulation provoque dans les rues de Casablanca la rencontre de Larsen Snake, une rock star déchue, et de Nesrine, une prostituée au grand cœur. C’est le coup de foudre immédiat entre ces deux marginaux passablement égratignés par la vie. Mais Nesrine a un maquereau, Saïd, qui n’acceptera pas de sitôt qu’elle lui échappe. D’autant que Nesrine est en dettes auprès d’un influent homme d’affaires qui n’hésitera pas à lâcher son homme de main, Mourad, pour laver (sic) l’affront qu’elle lui a infligé (ceux qui auront vu le film poufferont).

Un violent accident de la circulation provoque dans les rues de Casablanca la rencontre de Larsen Snake, une rock star déchue, et de Nesrine, une prostituée au grand cœur. C’est le coup de foudre immédiat entre ces deux marginaux passablement égratignés par la vie. Mais Nesrine a un maquereau, Saïd, qui n’acceptera pas de sitôt qu’elle lui échappe. D’autant que Nesrine est en dettes auprès d’un influent homme d’affaires qui n’hésitera pas à lâcher son homme de main, Mourad, pour laver (sic) l’affront qu’elle lui a infligé (ceux qui auront vu le film poufferont). Benjamin (Noémie Merlant) va bientôt achever sa transition. Avec Aude (Soko) sa compagne, il aspire à une vie de couple paisible. Ils ont quitté Aix en Provence où ils se sont rencontrés six ans plus tôt pour l’île de Groix où Aude anime les ateliers de danse d’une école primaire et Ben exerce comme infirmier sans que personne soupçonne son changement de genre.

Benjamin (Noémie Merlant) va bientôt achever sa transition. Avec Aude (Soko) sa compagne, il aspire à une vie de couple paisible. Ils ont quitté Aix en Provence où ils se sont rencontrés six ans plus tôt pour l’île de Groix où Aude anime les ateliers de danse d’une école primaire et Ben exerce comme infirmier sans que personne soupçonne son changement de genre. Mike Milo (Clint Eastwood) est un vieux dresseur de chevaux texan dont la vie a été doublement brisée par un grave accident de rodéo puis par la mort accidentelle de sa femme et de sa fille dans un accident de la route. Son employeur a eu beau le licencier sans état d’âme quelques années plus tôt, Mike le voit revenir en lui demandant un ultime service : aller chercher à Mexico son fils Rafo, un jeune garçon en pleine crise d’adolescence.

Mike Milo (Clint Eastwood) est un vieux dresseur de chevaux texan dont la vie a été doublement brisée par un grave accident de rodéo puis par la mort accidentelle de sa femme et de sa fille dans un accident de la route. Son employeur a eu beau le licencier sans état d’âme quelques années plus tôt, Mike le voit revenir en lui demandant un ultime service : aller chercher à Mexico son fils Rafo, un jeune garçon en pleine crise d’adolescence. Trois familles dysfonctionnelles habitent les trois étages d’un immeuble de rapport en Italie.

Trois familles dysfonctionnelles habitent les trois étages d’un immeuble de rapport en Italie. Edmond (James McAvoy) travaille dans l’industrie du pétrole dans des pays dangereux : l’Irak, la Libye…. Il apprend que son fils, Ethan, sept ans, a disparu. Sa mère, Joan (Claire Foy), dont Edmond est séparé depuis plusieurs années et qui a refait sa vie avec un architecte, l’avait envoyé en colonie de vacances.

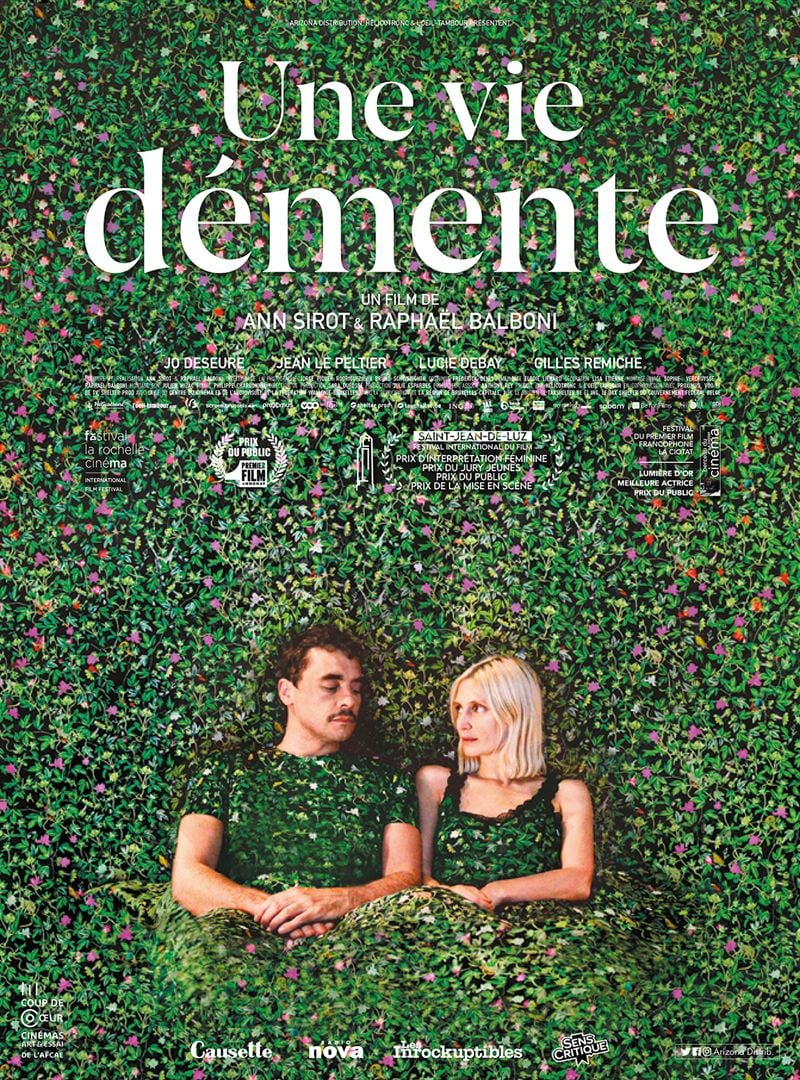

Edmond (James McAvoy) travaille dans l’industrie du pétrole dans des pays dangereux : l’Irak, la Libye…. Il apprend que son fils, Ethan, sept ans, a disparu. Sa mère, Joan (Claire Foy), dont Edmond est séparé depuis plusieurs années et qui a refait sa vie avec un architecte, l’avait envoyé en colonie de vacances. Alex et Noémie, la trentaine heureuse, forment un couple amoureux (et réciproquement). Mais alors qu’ils sont sur le point de concevoir un enfant, l’état de santé de Suzanne, la mère d’Alex, se détériore brutalement. Cette sexagénaire hyperactive, directrice d’une galerie d’art à Bruxelles, perd gentiment la tête. Le diagnostic tombe : Alzheimer. Sa dépendance de plus en plus inquiétante oblige son fils et sa belle-fille à suspendre leurs projets et à mettre leurs vies entre parenthèses.

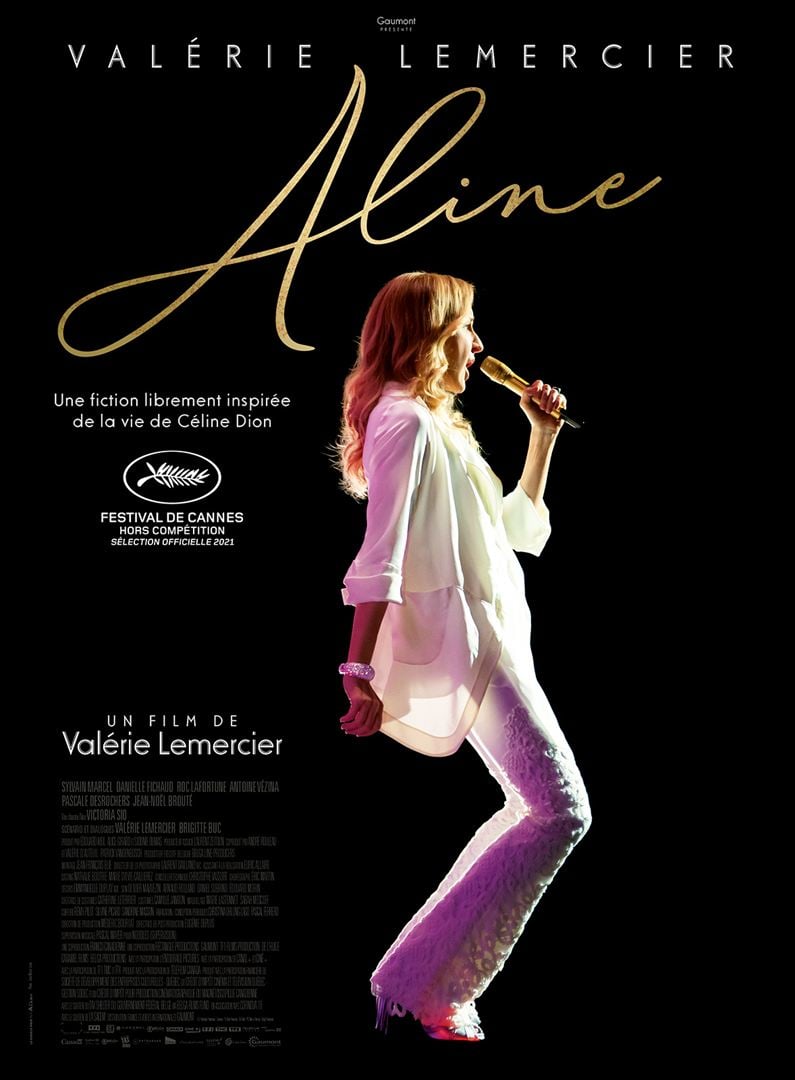

Alex et Noémie, la trentaine heureuse, forment un couple amoureux (et réciproquement). Mais alors qu’ils sont sur le point de concevoir un enfant, l’état de santé de Suzanne, la mère d’Alex, se détériore brutalement. Cette sexagénaire hyperactive, directrice d’une galerie d’art à Bruxelles, perd gentiment la tête. Le diagnostic tombe : Alzheimer. Sa dépendance de plus en plus inquiétante oblige son fils et sa belle-fille à suspendre leurs projets et à mettre leurs vies entre parenthèses. Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé ne serait pas purement fortuite. Aline Dieu, c’est Céline Dion. Une Céline Dion qui ne prétendrait pas à la parfaite authenticité, pour permettre à Valérie Lemercier quelques libertés avec la réalité – et lui éviter aussi des tracas juridiques.

Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé ne serait pas purement fortuite. Aline Dieu, c’est Céline Dion. Une Céline Dion qui ne prétendrait pas à la parfaite authenticité, pour permettre à Valérie Lemercier quelques libertés avec la réalité – et lui éviter aussi des tracas juridiques.