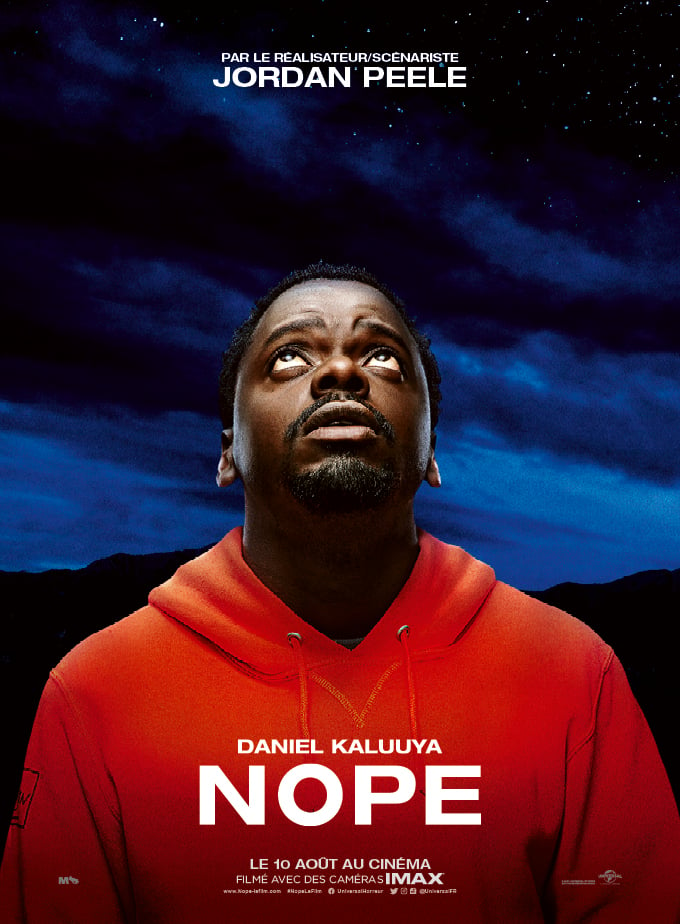

Après la mort de son père, Otis Haywood Jr. (Daniel Kaluyaa) essaie tant bien que mal de faire survivre le ranch familial situé aux marches du désert californien. Il y élève des chevaux pour le cinéma et la télévision. Son voisin, Jupe, un ancien acteur de cinéma reconverti dans l’entertainment, possède un parc à thèmes et voudrait racheter ses terres et ses bêtes.

Après la mort de son père, Otis Haywood Jr. (Daniel Kaluyaa) essaie tant bien que mal de faire survivre le ranch familial situé aux marches du désert californien. Il y élève des chevaux pour le cinéma et la télévision. Son voisin, Jupe, un ancien acteur de cinéma reconverti dans l’entertainment, possède un parc à thèmes et voudrait racheter ses terres et ses bêtes.

OJ est témoin, avec sa sœur Em, de phénomènes célestes étranges. Bien vite, ils se convainquent qu’il s’agit d’un OVNI qui pourrait les rendre célèbres s’ils parviennent à en prendre une image. Mais malgré l’installation de caméras de surveillance par un expert en électronique et le concours d’un réalisateur en quête d’absolu, le défi que se sont lancés OJ et Em risque de leur coûter la vie.

Il n’est pas facile de parler de Nope, dont l’une des principales qualités tient dans la frustration qu’il fait naître chez le spectateur pendant une bonne moitié du film en refusant de lui expliquer et de lui montrer le mystère que cachent les nuages du désert de Californie. Les héros occupant un monde bizarrement vidé de ses habitants devraient logiquement avoir pour réaction la peur, l’effroi et la fuite. Mais tel n’est pas le comportement d’OJ et de Em. Au lieu de considérer que la mystérieuse créature qui se cache dans les cieux les menace – ce que tout être humain sensé ferait à leur place – ils se mettent en tête de la filmer. Réaction déconcertante sinon dépourvue de toute crédibilité, au service d’une métaphore qu’on pourra trouver, au choix, pataude ou d’une brûlante actualité : nous vivons dans une société du spectacle où la quête de « l’image impossible » est devenue la valeur suprême.

Mais l’épais et malaisant mystère qui entoure cet Ovni se dissipe peu à peu. À la première partie, qui avait réussi à nous mettre délicieusement mal à l’aise, succède une seconde d’une facture beaucoup plus classique. Reprenant les codes du film d’horreur et du western, cette seconde partie nous raconte un duel au soleil et sous les nuages qui oppose l’Ovni qui s’avère être un dangereux prédateur en, quête de nourriture et notre quarteron de chasseurs d’images.

Alors, certes, on pourra admirer la beauté visuelle de cet OVNI new age. Mais sa grâce élégiaque n’a pas suffi à me tenir haleine pendant les plus de deux heures qu’a duré Nope.

Pour les sortir de la mouise, Leila incite ses quatre frères à réunir leurs économies pour acheter une boutique dans le centre commercial ultra-moderne où elle travaille. Mais leur maigre épargne n’y suffisant pas, ils doivent solliciter l’appui de leur père qui le leur refuse : il préfère en effet consacrer les quarante pièces d’or qu’il a patiemment épargnées toute sa vie durant pour devenir le parrain du clan Jourablou. Des cousins guère scrupuleux lui ont laissé miroiter cette position qui flatte son amour-propre au risque de le ruiner.

Pour les sortir de la mouise, Leila incite ses quatre frères à réunir leurs économies pour acheter une boutique dans le centre commercial ultra-moderne où elle travaille. Mais leur maigre épargne n’y suffisant pas, ils doivent solliciter l’appui de leur père qui le leur refuse : il préfère en effet consacrer les quarante pièces d’or qu’il a patiemment épargnées toute sa vie durant pour devenir le parrain du clan Jourablou. Des cousins guère scrupuleux lui ont laissé miroiter cette position qui flatte son amour-propre au risque de le ruiner. Alithea Binnie (Tilda Swinton) est une intellectuelle solitaire, qui ne trouve depuis l’enfance son bonheur que plongée dans l’étude. Cette éminente narratologue anglaise, victime de déroutantes hallucinations, se rend à Istanbul pour y donner une conférence. Elle y soutient que la science comme instrument d’explication du monde a supplanté le mythe. Dans le grand bazar, elle achète un carafon qui retenait prisonnier un djinn (Idris Elba). Sitôt libéré, il lui propose d’exaucer trois vœux. Mais la conférencière, qui sait d’expérience ce qu’il en coûte à se montrer trop gourmand, préfère écouter le djinn raconter l’histoire de sa vie.

Alithea Binnie (Tilda Swinton) est une intellectuelle solitaire, qui ne trouve depuis l’enfance son bonheur que plongée dans l’étude. Cette éminente narratologue anglaise, victime de déroutantes hallucinations, se rend à Istanbul pour y donner une conférence. Elle y soutient que la science comme instrument d’explication du monde a supplanté le mythe. Dans le grand bazar, elle achète un carafon qui retenait prisonnier un djinn (Idris Elba). Sitôt libéré, il lui propose d’exaucer trois vœux. Mais la conférencière, qui sait d’expérience ce qu’il en coûte à se montrer trop gourmand, préfère écouter le djinn raconter l’histoire de sa vie. Nathalie (Isabelle Carré) travaille pour la Commission européenne en Sicile à l’accueil des réfugiés provenant de la rive su de la Méditerranée. Dans le camp qu’elle dirige, elle prépare dans le plus grand secret la visite surprise que doivent y faire Emmanuel Macron et Angela Merkel, précédés par deux de leurs conseillers. Elle y retrouve par hasard son propre fils, Albert, qui s’était violemment éloigné d’elle après que Nathalie a divorcé avec son père et révélé son homosexualité.

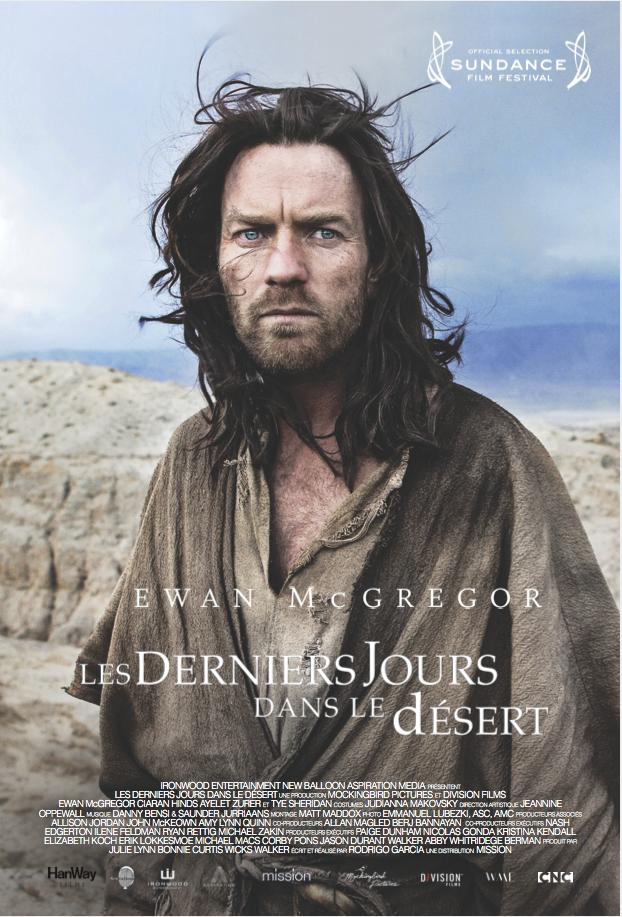

Nathalie (Isabelle Carré) travaille pour la Commission européenne en Sicile à l’accueil des réfugiés provenant de la rive su de la Méditerranée. Dans le camp qu’elle dirige, elle prépare dans le plus grand secret la visite surprise que doivent y faire Emmanuel Macron et Angela Merkel, précédés par deux de leurs conseillers. Elle y retrouve par hasard son propre fils, Albert, qui s’était violemment éloigné d’elle après que Nathalie a divorcé avec son père et révélé son homosexualité. Jésus, on le sait (même si l’Evangile selon saint Jean n’en dit mot), a passé quarante jours dans le désert. Mais qu’y a-t-il fait sinon repousser les tentations du Diable ? Le réalisateur Rodrigo Garcia (auquel on doit quelques épisodes de Six Feet Under, des Soprano ou de The Affair) imagine une rencontre avec la famille d’un tailleur de pierres qui exerce sur son fils une autorité tyrannique tandis que sa femme se meurt d’un mal incurable.

Jésus, on le sait (même si l’Evangile selon saint Jean n’en dit mot), a passé quarante jours dans le désert. Mais qu’y a-t-il fait sinon repousser les tentations du Diable ? Le réalisateur Rodrigo Garcia (auquel on doit quelques épisodes de Six Feet Under, des Soprano ou de The Affair) imagine une rencontre avec la famille d’un tailleur de pierres qui exerce sur son fils une autorité tyrannique tandis que sa femme se meurt d’un mal incurable. Coccinelle (Brad Pitt) est un tueur à gages frappé par la poisse, bien décidé à ce que sa prochaine mission se déroule sans encombres. Il prend le Shinkansen à Tokyo pour y dérober une mallette et en remettre le précieux contenu à ses commanditaires à la gare d’arrivée à Kyoto. Mais, pour le plus grand dépit de Coccinelle, sa route va croiser celle d’autres fines gâchettes embarquées dans le même train : celle de Citron et Mandarine, deux frères soi-disant jumeaux qui escortent le fils dévoyé d’un caïd de la pègre japonaise, celle d’un père dévoré par le chagrin et la culpabilité qui veut venger l’agression perpétrée sur son fils par une jeune ingénue, Prince, qui cache en fait une machiavélique meurtrière, celle encore d’un pistolero mexicain, Le Loup, bien décidé lui aussi à venger la mort de sa femme assassinée par une meurtrière, Le Frelon, qui achève ses victimes en leur injectant un poison mortel.

Coccinelle (Brad Pitt) est un tueur à gages frappé par la poisse, bien décidé à ce que sa prochaine mission se déroule sans encombres. Il prend le Shinkansen à Tokyo pour y dérober une mallette et en remettre le précieux contenu à ses commanditaires à la gare d’arrivée à Kyoto. Mais, pour le plus grand dépit de Coccinelle, sa route va croiser celle d’autres fines gâchettes embarquées dans le même train : celle de Citron et Mandarine, deux frères soi-disant jumeaux qui escortent le fils dévoyé d’un caïd de la pègre japonaise, celle d’un père dévoré par le chagrin et la culpabilité qui veut venger l’agression perpétrée sur son fils par une jeune ingénue, Prince, qui cache en fait une machiavélique meurtrière, celle encore d’un pistolero mexicain, Le Loup, bien décidé lui aussi à venger la mort de sa femme assassinée par une meurtrière, Le Frelon, qui achève ses victimes en leur injectant un poison mortel. Verónica (Mariana di Girolamo, l’incandescente danseuse de

Verónica (Mariana di Girolamo, l’incandescente danseuse de  La quarantaine, Massimo (Elio Germano) est dentiste. Il habite dans une luxueuse maison de la campagne romaine avec sa femme et ses deux filles. Sa vie sans histoire, rythmée par ses sorties hebdomadaires avec Simone, son ami de toujours, est brutalement rompue par une découverte macabre : dans sa cave, Massimo découvre une jeune fille brutalisée et attachée. Comment est-elle arrivée là ?

La quarantaine, Massimo (Elio Germano) est dentiste. Il habite dans une luxueuse maison de la campagne romaine avec sa femme et ses deux filles. Sa vie sans histoire, rythmée par ses sorties hebdomadaires avec Simone, son ami de toujours, est brutalement rompue par une découverte macabre : dans sa cave, Massimo découvre une jeune fille brutalisée et attachée. Comment est-elle arrivée là ? Faut-il résumer l’histoire archiconnue de Cyrano, celle d’un amour impossible que cet homme au physique disgracieux nourrit pour la belle Roxane, convoitée par l’infâme De Guiche qui, elle, n’a d’yeux que pour le beau Christian qui la séduira grâce aux poèmes que Cyrano lui écrira sous cape ?

Faut-il résumer l’histoire archiconnue de Cyrano, celle d’un amour impossible que cet homme au physique disgracieux nourrit pour la belle Roxane, convoitée par l’infâme De Guiche qui, elle, n’a d’yeux que pour le beau Christian qui la séduira grâce aux poèmes que Cyrano lui écrira sous cape ? Deux Juifs slovaques évadés d’Auschwitz en avril 1944, Rudolf Vrba et Alfred Wetzler, ont rédigé un rapport dans lequel ils témoignaient pour la première fois des crimes de masse qui y étaient commis. Ce rapport, on le sait, n’a pas convaincu les Alliés qui ont refusé de bombarder les camps pour y arrêter le génocide qui y était perpétré.

Deux Juifs slovaques évadés d’Auschwitz en avril 1944, Rudolf Vrba et Alfred Wetzler, ont rédigé un rapport dans lequel ils témoignaient pour la première fois des crimes de masse qui y étaient commis. Ce rapport, on le sait, n’a pas convaincu les Alliés qui ont refusé de bombarder les camps pour y arrêter le génocide qui y était perpétré.