Antoine (Denis Ménochet) et Olga (Marine Foïs), ont tout quitté pour s’installer dans les montagnes de Galice. Sur leur propriété, ils font pousser des légumes bio qu’ils vendent au marché. Ils réhabilitent bénévolement les maisons du village, frappé par la désertification rurale, pour en encourager le repeuplement. Malgré leurs efforts pour s’intégrer, ils se sont déchirés avec leurs plus proches voisins autour du projet de construction d’un parc d’éoliennes. Entre le couple français de néo-ruraux et les deux frères butés, la rancœur le cède bientôt à la haine, distillant une ambiance délétère.

Antoine (Denis Ménochet) et Olga (Marine Foïs), ont tout quitté pour s’installer dans les montagnes de Galice. Sur leur propriété, ils font pousser des légumes bio qu’ils vendent au marché. Ils réhabilitent bénévolement les maisons du village, frappé par la désertification rurale, pour en encourager le repeuplement. Malgré leurs efforts pour s’intégrer, ils se sont déchirés avec leurs plus proches voisins autour du projet de construction d’un parc d’éoliennes. Entre le couple français de néo-ruraux et les deux frères butés, la rancœur le cède bientôt à la haine, distillant une ambiance délétère.

Avez-vous déjà eu un conflit de voisinage, avec un voisin qui laisse déborder sa haie sur votre jardin, qui met la musique trop fort ou qui joue de la perceuse chaque dimanche matin ? Avez-vous – gentiment – essayé de lui signaler que son comportement vous gênait ? Vous a-t-il – méchamment – rembarré – en vous expliquant qu’il avait le droit pour lui ? Comment avez-vous réagi à cette rebuffade ? Avez-vous haussé les épaules et oublié dans l’heure cette algarade ? ou avez-vous au contraire lentement développé une obsession paranoïaque vis-à-vis de chaque fait et geste de ce voisin inamical ?

Si vous faites, comme moi, qui ai failli déménager il y a une vingtaine d’années d’un appartement situé en dessous de celui d’un pianiste fou, partie de la seconde catégorie, As bestas vous dérangera au tréfond. Car il raconte précisément une querelle de voisinage qui rend l’air irrespirable et pose des questions sans issue : peut-on demander l’aide de la police ? sinon que faire ? se défendre ? partir ? On essaie de relativiser, de se dire que ce n’est pas si grave…. mais on n’y arrive pas et on finit par tourner comme un lion en cage, impuissant.

C’est précisément ce qui arrive à Antoine et Olga qui voient leur rêve, un peu naïf, de retour à la terre, se fracasser contre l’hostilité de leurs voisins. Un rêve d’ailleurs pas très glamour tant Rodrigo Sorogoyen s’emploie à peindre les montagnes de Galice non pas comme un paradis vierge, mais au contraire comme un amphithéâtre inhospitalier sinon étouffant.

Dès la première scène, qui, quand on la reconsidère, semble presque hors sujet, le ton est donné. Elle se déroule dans le café du village – mais s’agit-il à proprement parler d’un café ? – et Xan, le voisin d’Antoine, y débine méchamment un commerçant dont il critique la qualité du service. Des longues scènes dialoguées comme celle-ci, on en retrouvera à trois ou quatre reprises dans le film. Elles sont toutes aussi prenantes, aussi asphyxiantes les unes que les autres.

Le succès du film doit beaucoup à ses acteurs. Denis Ménochet est un buffle qui souffle et qui rue. L’acteur – dont le physique massif rappelle celui de Grégory Gadebois – vient d’être au sommet de l’affiche de Peter von Kant. C’est aussi le cas de Marina Foïs, qu’on voit partout cet été (En roue libre sorti le 29 juin, L’Année du requin sorti le 3 août). À noter la présence de Marie Colomb qui interprétait une lumineuse Laëtitia dans la mini-série adaptée du livre de Ivan Jablonka. Mais celui qui leur vole la vedette à tous, c’est Luis Zahera, l’interprète de Xan, l’inquiétant voisin, dont chaque apparition est lourde de menaces.

As bestas fait penser à Chiens de paille de Peckinpah ou, bien sûr, à Delivrance de Boorman. Mais il n’en reste pas moins profondément original, tant dans son sujet que dans son traitement. Un film comme celui-ci, filmé comme cela, on n’en avait jamais vu !

La bande-annonce

Dans un futur dystopique, des « techno-sapiens » assistent les humains dans leur vie quotidienne. Jake (Colin Farrell) et Kyra (Jodie Turner-Smith) en ont acquis un pour les aider dans l’éducation de Mika, la petite fille d’origine chinoise qu’ils viennent d’adopter, et pour lui transmettre les références culturelles asiatiques qu’ils ne possèdent pas. Leur techno-sapiens se prénomme Yang. Lorsqu’il tombe en panne, Mika est dévastée. Son père va tout faire pour réparer Yang… au risque de biens étranges découvertes.

Dans un futur dystopique, des « techno-sapiens » assistent les humains dans leur vie quotidienne. Jake (Colin Farrell) et Kyra (Jodie Turner-Smith) en ont acquis un pour les aider dans l’éducation de Mika, la petite fille d’origine chinoise qu’ils viennent d’adopter, et pour lui transmettre les références culturelles asiatiques qu’ils ne possèdent pas. Leur techno-sapiens se prénomme Yang. Lorsqu’il tombe en panne, Mika est dévastée. Son père va tout faire pour réparer Yang… au risque de biens étranges découvertes.

Cristina, une jeune novice, quitte son monastère en taxi pour une consultation à l’hôpital.

Cristina, une jeune novice, quitte son monastère en taxi pour une consultation à l’hôpital. L’héroïne anonyme de Tres (bizarrement traduit dans sa version française pour en rendre sans doute le titre plus compréhensible) est bruiteuse et ingénieure du son. Son oreille est son outil de travail. Quel n’est donc son désarroi quand elle réalise qu’elle se détraque, les sons lui parvenant désormais avec quelques secondes de retard.

L’héroïne anonyme de Tres (bizarrement traduit dans sa version française pour en rendre sans doute le titre plus compréhensible) est bruiteuse et ingénieure du son. Son oreille est son outil de travail. Quel n’est donc son désarroi quand elle réalise qu’elle se détraque, les sons lui parvenant désormais avec quelques secondes de retard. Milad et Jamil sont deux frères syriens qui ont choisi en 2015 de quitter leur pays en guerre. Leur cousin, Wassim, les a filmés avec son camescope au moment de leur départ et pendant les cinq années suivantes.

Milad et Jamil sont deux frères syriens qui ont choisi en 2015 de quitter leur pays en guerre. Leur cousin, Wassim, les a filmés avec son camescope au moment de leur départ et pendant les cinq années suivantes. Une riche famille anglaise passe ses vacances dans un hôtel de luxe à Acapulco au Mexique qu’un appel téléphonique vient brutalement interrompre : la mère de Alice (Charlotte Gainsbourg) est en train de mourir. Toute la famille prend le chemin de l’aéroport pour sauter dans le premier avion. Mais Neil (Tim Roth), prétextant l’oubli de son passeport, n’embarque pas. Au lieu de retourner à son hôtel l’y chercher, il prend le premier taxi venu et se fait déposer dans une pension interlope. Il esquive les appels de plus en plus pressants d’Alice qui organise seule les obsèques de sa mère. Il embrasse une vie léthargique dont ne réussit même pas à le distraire la rencontre d’une accorte Mexicaine.

Une riche famille anglaise passe ses vacances dans un hôtel de luxe à Acapulco au Mexique qu’un appel téléphonique vient brutalement interrompre : la mère de Alice (Charlotte Gainsbourg) est en train de mourir. Toute la famille prend le chemin de l’aéroport pour sauter dans le premier avion. Mais Neil (Tim Roth), prétextant l’oubli de son passeport, n’embarque pas. Au lieu de retourner à son hôtel l’y chercher, il prend le premier taxi venu et se fait déposer dans une pension interlope. Il esquive les appels de plus en plus pressants d’Alice qui organise seule les obsèques de sa mère. Il embrasse une vie léthargique dont ne réussit même pas à le distraire la rencontre d’une accorte Mexicaine. La Légende dorée de Jacques de Voragine raconte que Marie Madeleine aurait vécu seule la fin de sa vie dans une forêt. Damien Manivel, le réalisateur du

La Légende dorée de Jacques de Voragine raconte que Marie Madeleine aurait vécu seule la fin de sa vie dans une forêt. Damien Manivel, le réalisateur du  Antoine (Denis Ménochet) et Olga (Marine Foïs), ont tout quitté pour s’installer dans les montagnes de Galice. Sur leur propriété, ils font pousser des légumes bio qu’ils vendent au marché. Ils réhabilitent bénévolement les maisons du village, frappé par la désertification rurale, pour en encourager le repeuplement. Malgré leurs efforts pour s’intégrer, ils se sont déchirés avec leurs plus proches voisins autour du projet de construction d’un parc d’éoliennes. Entre le couple français de néo-ruraux et les deux frères butés, la rancœur le cède bientôt à la haine, distillant une ambiance délétère.

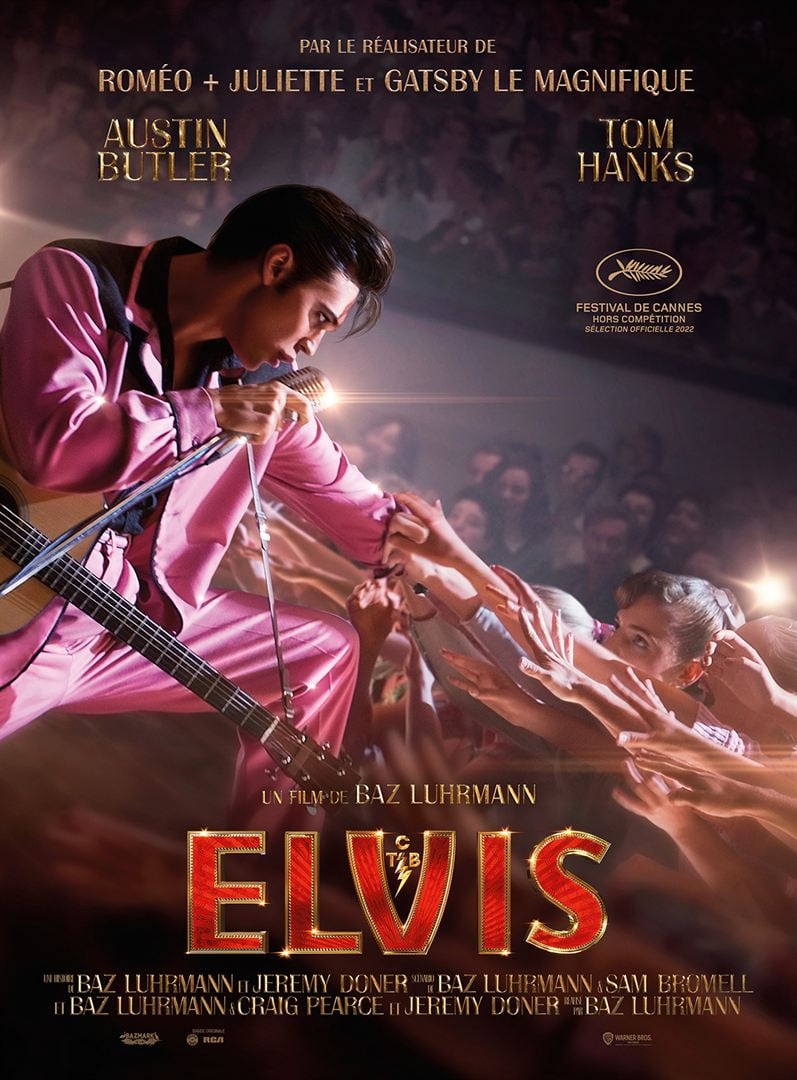

Antoine (Denis Ménochet) et Olga (Marine Foïs), ont tout quitté pour s’installer dans les montagnes de Galice. Sur leur propriété, ils font pousser des légumes bio qu’ils vendent au marché. Ils réhabilitent bénévolement les maisons du village, frappé par la désertification rurale, pour en encourager le repeuplement. Malgré leurs efforts pour s’intégrer, ils se sont déchirés avec leurs plus proches voisins autour du projet de construction d’un parc d’éoliennes. Entre le couple français de néo-ruraux et les deux frères butés, la rancœur le cède bientôt à la haine, distillant une ambiance délétère. Elvis : son prénom seul suffit à résumer la légende.

Elvis : son prénom seul suffit à résumer la légende. La maréchale des logis-cheffe Maja Bordenave (Marina Foïs) est sur le point de prendre sa retraite de la gendarmerie nationale et de quitter la petite brigade balnéaire sur la côte Atlantique où elle a si longtemps servi. Son mari (Kad Mérad) se réjouit de pouvoir enfin jouir avec elle d’un repos bien mérité. Mais la cheffe Bordenave, qui dort sous le portrait du général de Gaulle et rend les honneurs au drapeau chaque matin avant son petit déjeuner, a l’éthique militaire si bien chevillée au corps qu’elle ne peut se résoudre à quitter ses fonctions alors qu’une menace rôde autour de la station balnéaire de La Pointe.

La maréchale des logis-cheffe Maja Bordenave (Marina Foïs) est sur le point de prendre sa retraite de la gendarmerie nationale et de quitter la petite brigade balnéaire sur la côte Atlantique où elle a si longtemps servi. Son mari (Kad Mérad) se réjouit de pouvoir enfin jouir avec elle d’un repos bien mérité. Mais la cheffe Bordenave, qui dort sous le portrait du général de Gaulle et rend les honneurs au drapeau chaque matin avant son petit déjeuner, a l’éthique militaire si bien chevillée au corps qu’elle ne peut se résoudre à quitter ses fonctions alors qu’une menace rôde autour de la station balnéaire de La Pointe. Pour récupérer du traumatisme qu’elle vient de subir, une jeune Anglaise, Harper (Jessie Buckley) décide de louer un gîte à la campagne. Elle découvre un splendide manoir dans le Gloucestershire dont Geoffrey (Rory Kinnear) lui fait faire le tour du propriétaire. Mais, bien vite, dans cette immense maison isolée entourée d’une nature menaçante, le malaise s’installe.

Pour récupérer du traumatisme qu’elle vient de subir, une jeune Anglaise, Harper (Jessie Buckley) décide de louer un gîte à la campagne. Elle découvre un splendide manoir dans le Gloucestershire dont Geoffrey (Rory Kinnear) lui fait faire le tour du propriétaire. Mais, bien vite, dans cette immense maison isolée entourée d’une nature menaçante, le malaise s’installe.