1928 à Downton Abbey. La douairière Lady Violet vieillit. Ses descendants apprennent avec étonnement que le marquis de Montmirail lui a légué par testament une luxueuse villa dans le sud de la France. Ils décident de s’y rendre pour éclaircir le mystérieux passé de leur aïeule.

1928 à Downton Abbey. La douairière Lady Violet vieillit. Ses descendants apprennent avec étonnement que le marquis de Montmirail lui a légué par testament une luxueuse villa dans le sud de la France. Ils décident de s’y rendre pour éclaircir le mystérieux passé de leur aïeule.

Pendant ce temps, à Downton, un film se tourne avec des vedettes de cinéma toutes plus étonnantes les unes que les autres.

J’ai déjà dit le plaisir addictif que j’avais pris à regarder les sept saisons et les cinquante-deux épisodes de l’une des séries les plus célèbres au monde.

Je découvre avec étonnement en la relisant ma critique bien sévère du premier film qui en avait été tiré, sorti fin 2019. Le problème est que le second (ou le deuxième ?), sorti le mois dernier lui ressemble énormément.

Deux options s’offrent à moi : répéter les mêmes reproches au risque du bégaiement ou me montrer plus élogieux au risque de l’incohérence.

Au risque de l’incohérence, c’est cette seconde voie que je choisirai.

Je crains hélas que l’opinion qu’on se fait d’un film soit très fluctuante : elle dépend de notre humeur quand on le voit et du moment dont on en parle ensuite. N’y a-t-il pas des comédies que vous n’avez pas trouvées drôles, bien qu’elles le fussent, parce que vous les avez vues de mauvaise humeur ? Des films dont vous dites le plus grand bien aujourd’hui alors que vous vous y étiez copieusement ennuyé, mais dont les qualités, passées au tamis du temps, ont fini par vous toucher ? Bref, l’opinion qu’on se fait d’un film est terriblement subjective et fluctuante.

De ce Dowton Abbey II – qui ressemble furieusement au Downton Abbey I – je pense le plus grand bien – alors que j’ai dit du mal du I. Pourquoi ?

C’est difficile à dire. Peut-être parce que cela faisait plus de deux ans que je n’avais plus été plongé dans la si délicieuse compagnie des Crawley. La série était trop proche du premier film, alors qu’elle est suffisamment éloignée du second.

J’ai retrouvé ces personnages qui, après tant d’heures à partager leurs vies, font un peu partie de ma famille : Lord Crawley, sa femme Cora, leurs filles Mary et Edith (Sybil, la si jolie benjamine, me manque terriblement) ainsi que leurs gendres et, bien sûr, la nombreuse domesticité, Carson, Barrow, Bates et son épouse Anna si aimante, Molesley…

Dowton Abbey II m’a fait pensé au jeu Tetris auquel nous avons tous joué : il s’agit d’enchasser en les faisant pivoter des formes géométriques tombées du ciel. Dans Downton Abbey, plusieurs fils narratifs sont tirés qui finissent par s’imbriquer les uns aux autres dans une parfaite harmonie. Dans Downton Abbey aussi, chacun est à sa place, chaque place à son chacun. La société a beau connaître une scandaleuse division entre maîtres et serviteurs (à quelques rares exceptions près, tel Tom Branson, le chauffeur irlandais devenu l’époux de Sybil). Cet apartheid ferait frémir les marxistes les plus dogmatiques. J’avoue, toute honte bue, qu’il n’a pas terni le plaisir que j’ai pris à ces histoires.

La bande-annonce

À vingt-sept ans, Hanako, la cadette d’une famille très aisée de Tokyo, n’est toujours pas mariée. Ses amies se mettent en quatre pour lui trouver un fiancé. Et elle croit rencontrer la perle rare avec Koichiro, le fils d’une famille plus aisée encore, diplômé d’une brillante université, promis à un brillant avenir. Mais après les fiançailles, Hanako découvre que Koichiro entretient une liaison avec Miki, une jeune provinciale d’un milieu très modeste.

À vingt-sept ans, Hanako, la cadette d’une famille très aisée de Tokyo, n’est toujours pas mariée. Ses amies se mettent en quatre pour lui trouver un fiancé. Et elle croit rencontrer la perle rare avec Koichiro, le fils d’une famille plus aisée encore, diplômé d’une brillante université, promis à un brillant avenir. Mais après les fiançailles, Hanako découvre que Koichiro entretient une liaison avec Miki, une jeune provinciale d’un milieu très modeste.

En 1943, à Rome, quatre monstres de cirque partent à la recherche de leur directeur, pris dans une rafle, au risque de tomber dans les mains d’un Nazi psychopathe.

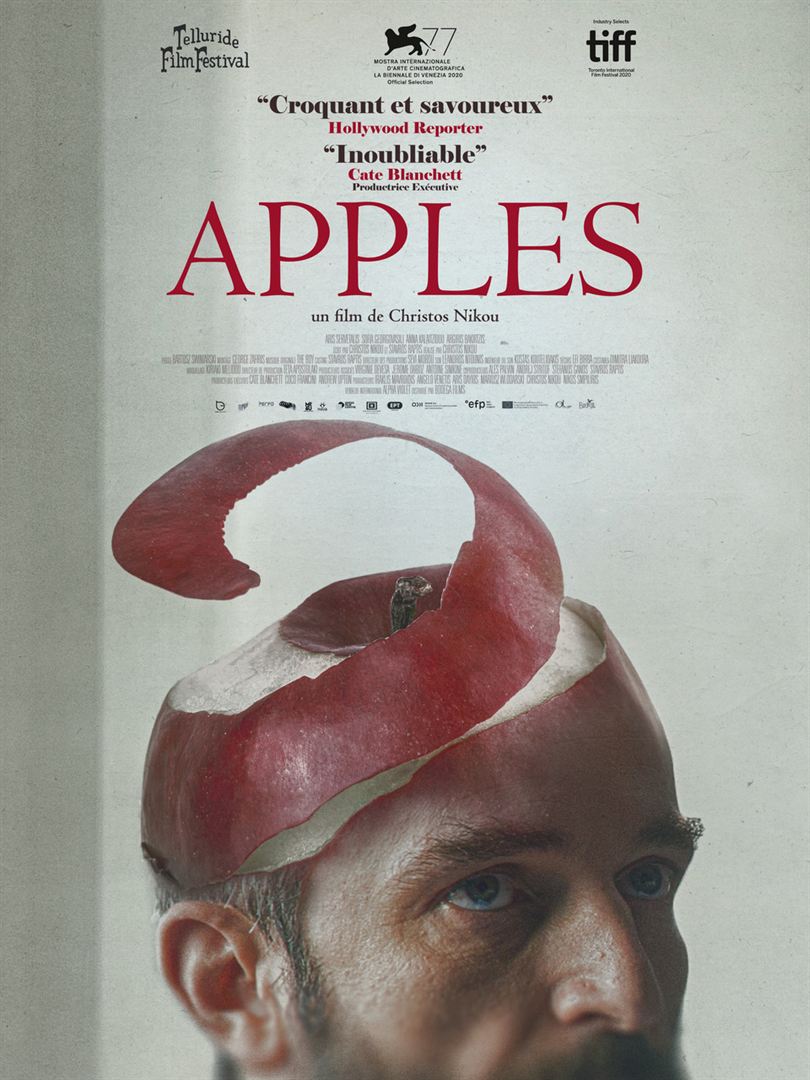

En 1943, à Rome, quatre monstres de cirque partent à la recherche de leur directeur, pris dans une rafle, au risque de tomber dans les mains d’un Nazi psychopathe. Un mal mystérieux s’est abattu sur la ville. Certains de ses habitants sont frappés par une amnésie totale. Un homme, la quarantaine, qui avait quitté son domicile et errait dans les rues, est retrouvé assoupi au terminus d’une ligne d’autobus. Il dit ne se souvenir de rien. Il n’a aucun papier pour l’identifier, aucun proche qui vienne le rechercher à l’hôpital où il a été pris en charge. Après une courte convalescence, deux psychiatres lui proposent de s’installer dans un logement en ville et de suivre un programme pour retrouver une vie sociale normale. Mais le veut-il vraiment ?

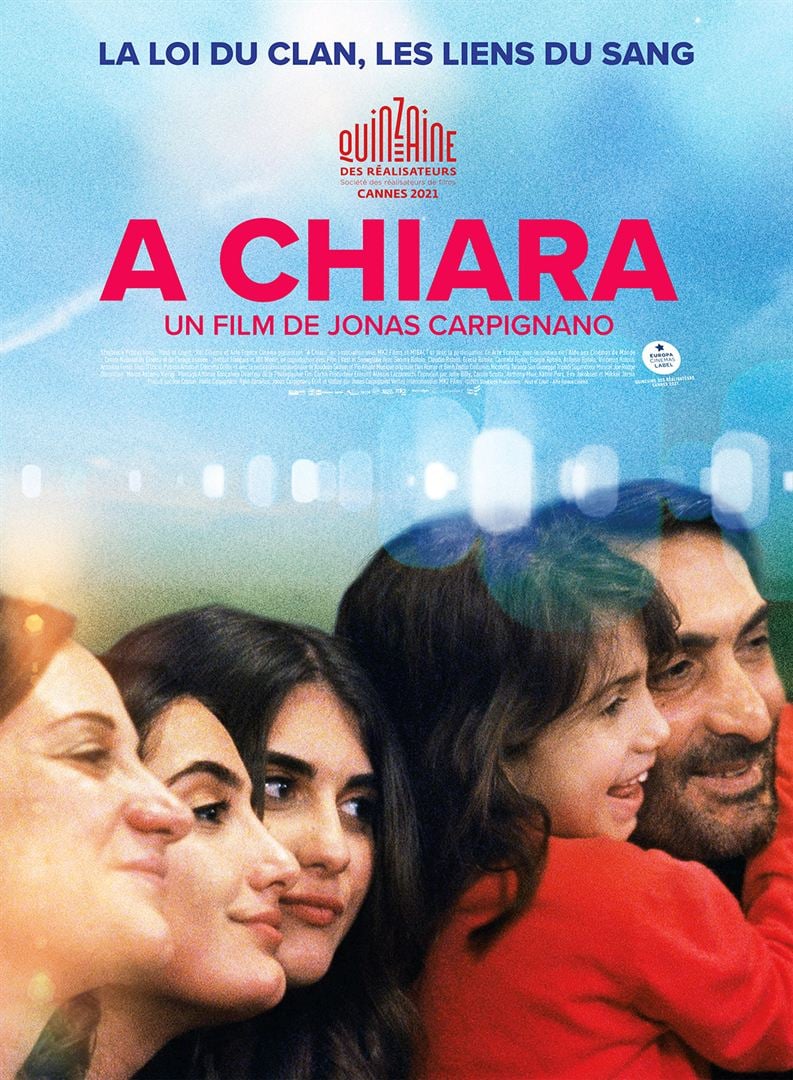

Un mal mystérieux s’est abattu sur la ville. Certains de ses habitants sont frappés par une amnésie totale. Un homme, la quarantaine, qui avait quitté son domicile et errait dans les rues, est retrouvé assoupi au terminus d’une ligne d’autobus. Il dit ne se souvenir de rien. Il n’a aucun papier pour l’identifier, aucun proche qui vienne le rechercher à l’hôpital où il a été pris en charge. Après une courte convalescence, deux psychiatres lui proposent de s’installer dans un logement en ville et de suivre un programme pour retrouver une vie sociale normale. Mais le veut-il vraiment ? Chiara a seize ans et vit une adolescence protégée dans une petite ville de Calabre, entre ses amies du lycée, sa sœur aînée qui fête sa majorité et sa petite cadette. Tout s’effondre avec la disparition brutale de son père qui révèle à la jeune fille des pans mystérieux de son existence.

Chiara a seize ans et vit une adolescence protégée dans une petite ville de Calabre, entre ses amies du lycée, sa sœur aînée qui fête sa majorité et sa petite cadette. Tout s’effondre avec la disparition brutale de son père qui révèle à la jeune fille des pans mystérieux de son existence. Qe, Jeta et Li sont trois amies d’enfance qui chassent ensemble l’ennui qui écrase leur petit village du Kosovo. L’une, orpheline, ne réussit pas à faire le deuil de ses parents ; l’autre est violentée par un père abusif ; la troisième refuse le destin tout tracé que sa mère, propriétaire d’un salon de coiffure, entend lui imposer.

Qe, Jeta et Li sont trois amies d’enfance qui chassent ensemble l’ennui qui écrase leur petit village du Kosovo. L’une, orpheline, ne réussit pas à faire le deuil de ses parents ; l’autre est violentée par un père abusif ; la troisième refuse le destin tout tracé que sa mère, propriétaire d’un salon de coiffure, entend lui imposer. Dans un avenir proche indatable et dans un lieu inconnu, semble-t-il marqué par un déclin industriel et un détraquement climatique, Saul Tenser (Viggo Mortensen) est un artiste qui utilise son corps et les excroissances cancéreuses qui s’y développent mystérieusement. Avec l’aide de Caprice (Léa Seydoux), il en met en scène leur exérèse.

Dans un avenir proche indatable et dans un lieu inconnu, semble-t-il marqué par un déclin industriel et un détraquement climatique, Saul Tenser (Viggo Mortensen) est un artiste qui utilise son corps et les excroissances cancéreuses qui s’y développent mystérieusement. Avec l’aide de Caprice (Léa Seydoux), il en met en scène leur exérèse. Christian Lafayette (Niels Schneider) est un marsouin de l’armée française, rapatrié d’Afghanistan après une embuscade qui a décimé son peloton. Le retour à la vie civile n’est pas simple pour lui qui n’a trouvé qu’un emploi de manutentionnaire dans un supermarché et noie son mal-être dans l’alcool.

Christian Lafayette (Niels Schneider) est un marsouin de l’armée française, rapatrié d’Afghanistan après une embuscade qui a décimé son peloton. Le retour à la vie civile n’est pas simple pour lui qui n’a trouvé qu’un emploi de manutentionnaire dans un supermarché et noie son mal-être dans l’alcool. L’Hypothèse démocratique se penche sur une page méconnue de notre histoire politique : la lutte pour l’indépendance basque de l’ETA, fondée en 1958 en plein franquisme, jusqu’à son auto-dissolution en 2018.

L’Hypothèse démocratique se penche sur une page méconnue de notre histoire politique : la lutte pour l’indépendance basque de l’ETA, fondée en 1958 en plein franquisme, jusqu’à son auto-dissolution en 2018. 1928 à Downton Abbey. La douairière Lady Violet vieillit. Ses descendants apprennent avec étonnement que le marquis de Montmirail lui a légué par testament une luxueuse villa dans le sud de la France. Ils décident de s’y rendre pour éclaircir le mystérieux passé de leur aïeule.

1928 à Downton Abbey. La douairière Lady Violet vieillit. Ses descendants apprennent avec étonnement que le marquis de Montmirail lui a légué par testament une luxueuse villa dans le sud de la France. Ils décident de s’y rendre pour éclaircir le mystérieux passé de leur aïeule. Le jeune Abraham Lincoln, avant de devenir un immense président, a connu une enfance misérable. Né en 1809 dans le Kentucky, cadet d’une sœur aînée (un troisième enfant décèdera en bas âge), il déménage en 1816 dans l’Indiana où ses parents cherchaient une vie meilleure en s’installant au fond des bois. Sous l’aile des anges le filme à ses dix ans, lorsque sa mère meurt d’un mal mystérieux et que son père, un homme frustre et dur, se remarie.

Le jeune Abraham Lincoln, avant de devenir un immense président, a connu une enfance misérable. Né en 1809 dans le Kentucky, cadet d’une sœur aînée (un troisième enfant décèdera en bas âge), il déménage en 1816 dans l’Indiana où ses parents cherchaient une vie meilleure en s’installant au fond des bois. Sous l’aile des anges le filme à ses dix ans, lorsque sa mère meurt d’un mal mystérieux et que son père, un homme frustre et dur, se remarie.