La documentariste franco-chinoise Ye Ye a planté sa caméra dans les couloirs de l’hôpital H6 de Shanghai, un des plus grands hôpitaux au monde qui accueille chaque année deux millions de malades. Elle y a suivi en particulier le sort de cinq patients : une gamine de trois ans à peine dont la main gauche a été écrasée par un autobus, une adolescente, les jambes brisées dans l’accident de voiture qui a coûté la vie à sa mère, un paysan devenu tétraplégique après avoir chuté d’un arbre, un clochard boiteux venu faire soigner son genou en soins de jour, une vieille femme quasi-inconsciente que son mari visite amoureusement chaque jour….

La documentariste franco-chinoise Ye Ye a planté sa caméra dans les couloirs de l’hôpital H6 de Shanghai, un des plus grands hôpitaux au monde qui accueille chaque année deux millions de malades. Elle y a suivi en particulier le sort de cinq patients : une gamine de trois ans à peine dont la main gauche a été écrasée par un autobus, une adolescente, les jambes brisées dans l’accident de voiture qui a coûté la vie à sa mère, un paysan devenu tétraplégique après avoir chuté d’un arbre, un clochard boiteux venu faire soigner son genou en soins de jour, une vieille femme quasi-inconsciente que son mari visite amoureusement chaque jour….

À tous ceux qui se plaignent de l’état de notre système de soins, il faudrait prescrire un voyage en Chine et un séjour à l’hôpital H6 de Shanghai ou bien le visionnage de cet éclairant documentaire. Certes, on n’y descend pas au septième cercle de l’Enfer. Les malades n’y sont pas abandonnés à leur sort. Ils sont traités dignement. Mais la façon dont ils sont entassés par dizaines dans une même salle commune, le bruit constant qui y règne contrastent avec l’environnement beaucoup plus serein de nos hôpitaux français, même obérés par l’austérité budgétaire.

Dans H6, il est constamment question d’argent. Argent pour financer l’opération de la dernière chance qui sauvera peut-être ce tétraplégique mais exigera à sa famille de vendre tous ses biens et de s’endetter. Argent que la compagnie de bus refuse de verser à la famille de cette gamine victime d’un accident de la circulation. Argent pour payer l’aide-soignante qui passe prodiguer aux patients les soins basiques que des infirmières débordées ne peuvent pas donner. Argent pour une coupe de cheveux négociée pied à pied….

Face au sempiternel défi d’avoir à rassembler cet argent qu’on leur réclame, les patients chinois et leur entourage font, c’est le cas de le dire, contre mauvaise fortune bon cœur. Ye Ye voulait filmer leur résilience, leur capacité à faire face aux coups du sort. Elle y parvient dans un documentaire qui, sans verser dans le sentimentalisme, émeut souvent.

Certes H6 ne nous offre pas, comme on pouvait l’espérer, une vue d’ensemble d’un hôpital, comme l’aurait filmée systématiquement Frederick Wiseman. La caméra reste du côté des patients et ne s’intéresse que brièvement à un rhumatologue un peu excentrique qu’elle suit dans sa séance de gymnastique quotidienne.

À défaut, H6 pourra concourir dans la catégorie des films aux titres les plus courts, juste derrière Z de Costa-Gavras et ex aequo avec E.T. de Spielberg.

Julie est une jeune étudiante en école de cinéma. Fille unique d’un couple déjà âgé de riches propriétaires terriens, elle habite un vaste duplex dans un des quartiers les plus huppés de Londres.

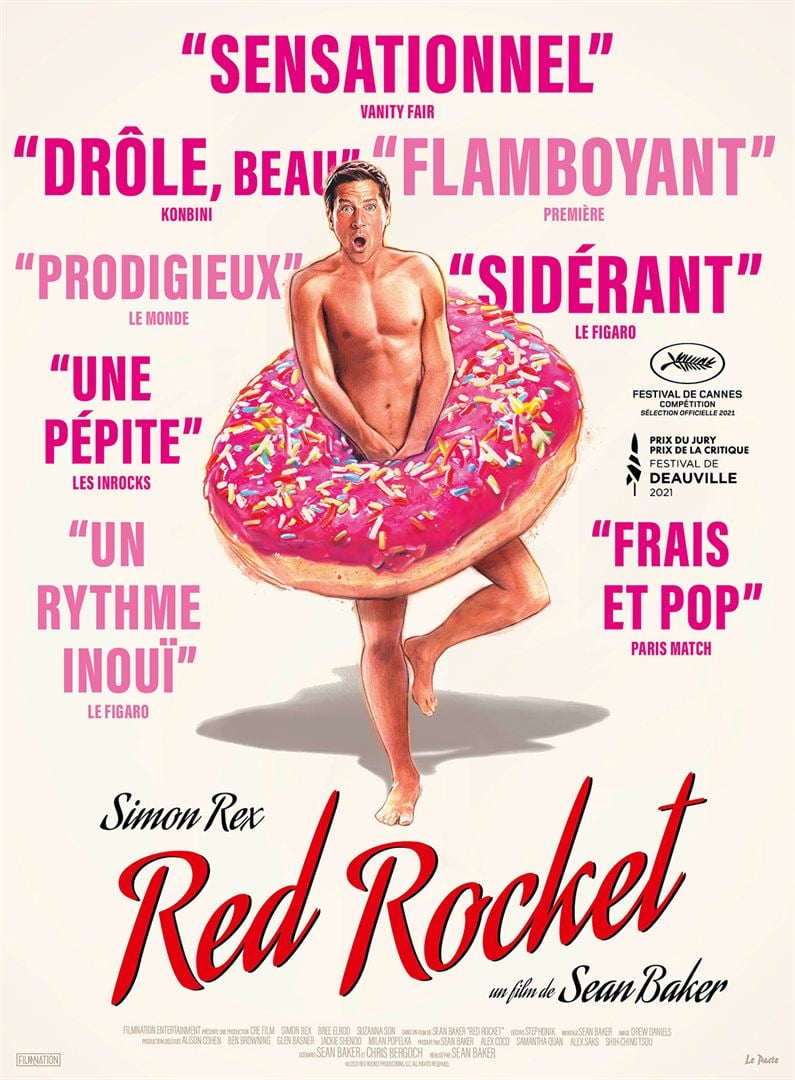

Julie est une jeune étudiante en école de cinéma. Fille unique d’un couple déjà âgé de riches propriétaires terriens, elle habite un vaste duplex dans un des quartiers les plus huppés de Londres. Mikey Saber a quitté la petite ville de Texas City, au bord du golfe du Mexique, pour aller tenter sa chance à Hollywood. Après une vingtaine d’années dans le porno, il y revient un beau jour d’été, la gueule salement amochée et la queue entre les jambes. Il demande à Lexie, sa femme, de l’héberger. Malgré les réticences de Lil, sa belle-mère, elle l’accepte pour quelques jours qui deviendront vite quelques semaines.

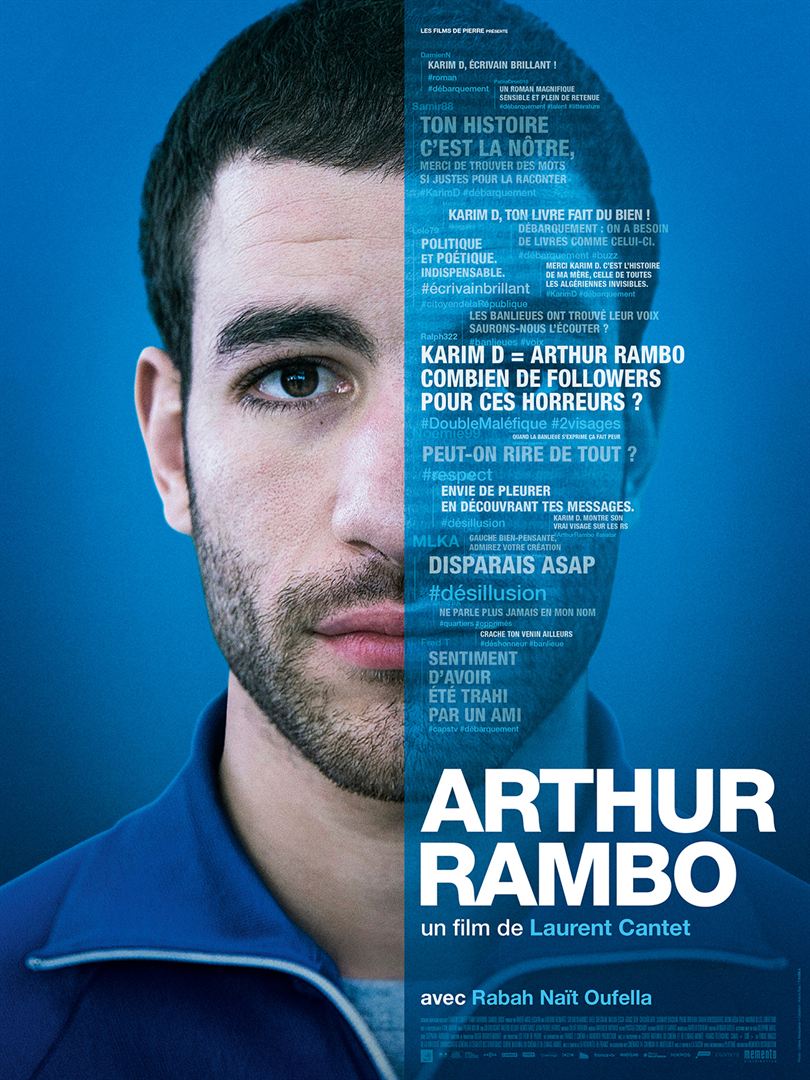

Mikey Saber a quitté la petite ville de Texas City, au bord du golfe du Mexique, pour aller tenter sa chance à Hollywood. Après une vingtaine d’années dans le porno, il y revient un beau jour d’été, la gueule salement amochée et la queue entre les jambes. Il demande à Lexie, sa femme, de l’héberger. Malgré les réticences de Lil, sa belle-mère, elle l’accepte pour quelques jours qui deviendront vite quelques semaines. Karim D. est un jeune écrivain bourré de talent dont le premier livre autobiographique est chaleureusement accueilli par la critique. Mais alors que Karim célèbre son entrée dans la République des Lettres, d’anciens tweets, haineux, antisémites, misogynes, publiés sous pseudonyme plusieurs années plus tôt, ressurgissent et mettent à mal sa réputation.

Karim D. est un jeune écrivain bourré de talent dont le premier livre autobiographique est chaleureusement accueilli par la critique. Mais alors que Karim célèbre son entrée dans la République des Lettres, d’anciens tweets, haineux, antisémites, misogynes, publiés sous pseudonyme plusieurs années plus tôt, ressurgissent et mettent à mal sa réputation. Introduction, si on l’a bien compris, raconte trois épisodes de la vie de Youngho, un grand dadais d’une vingtaine d’années. Le premier le voit à la rencontre de son père, dans son cabinet médical, où celui-ci reçoit pour une séance d’acupuncture un acteur célèbre qui va convaincre Youngho de tenter sa chance au cinéma. Le deuxième le croise en Allemagne où il a suivi Juwon, sa fiancée. Le dernier le retrouve dans une station balnéaire coréenne où sa mère déjeune en compagnie de l’acteur du premier tableau.

Introduction, si on l’a bien compris, raconte trois épisodes de la vie de Youngho, un grand dadais d’une vingtaine d’années. Le premier le voit à la rencontre de son père, dans son cabinet médical, où celui-ci reçoit pour une séance d’acupuncture un acteur célèbre qui va convaincre Youngho de tenter sa chance au cinéma. Le deuxième le croise en Allemagne où il a suivi Juwon, sa fiancée. Le dernier le retrouve dans une station balnéaire coréenne où sa mère déjeune en compagnie de l’acteur du premier tableau. Pierre (Melvil Poupaud) a quarante-cinq ans. Il est chirurgien à Lyon, marié et père de famille. Quinze ans après l’avoir croisée durant une nuit de garde, il retrouve Shauna (Fanny Ardant), une architecte à la retraite qui fut la meilleure amie de la mère de Georges (Sharif Andoura), le meilleur ami de Pierre. Entre Pierre et Shauna, malgré l’écart d’âge, c’est le coup de foudre.

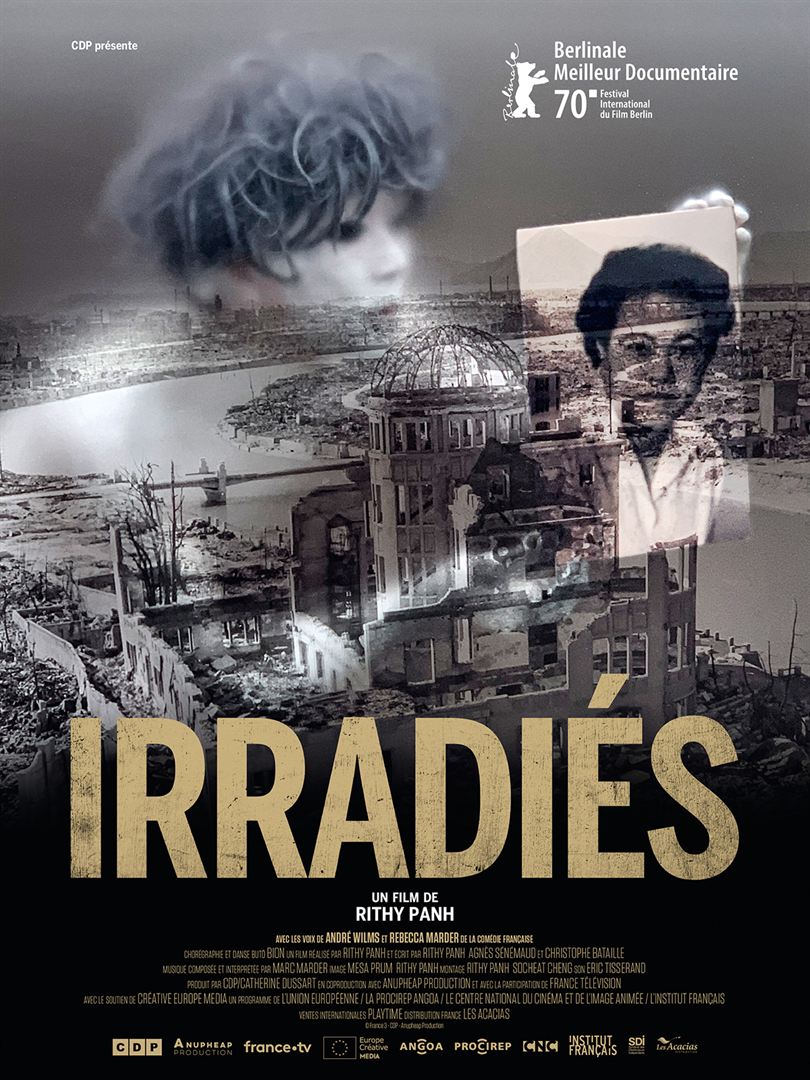

Pierre (Melvil Poupaud) a quarante-cinq ans. Il est chirurgien à Lyon, marié et père de famille. Quinze ans après l’avoir croisée durant une nuit de garde, il retrouve Shauna (Fanny Ardant), une architecte à la retraite qui fut la meilleure amie de la mère de Georges (Sharif Andoura), le meilleur ami de Pierre. Entre Pierre et Shauna, malgré l’écart d’âge, c’est le coup de foudre. Survivant des camps de l’Angkar, le réalisateur franco-cambodgien Rithy Panh a passé sa vie à documenter les massacres qui ont coûté la vie à toute sa famille et à plusieurs millions de ses compatriotes.

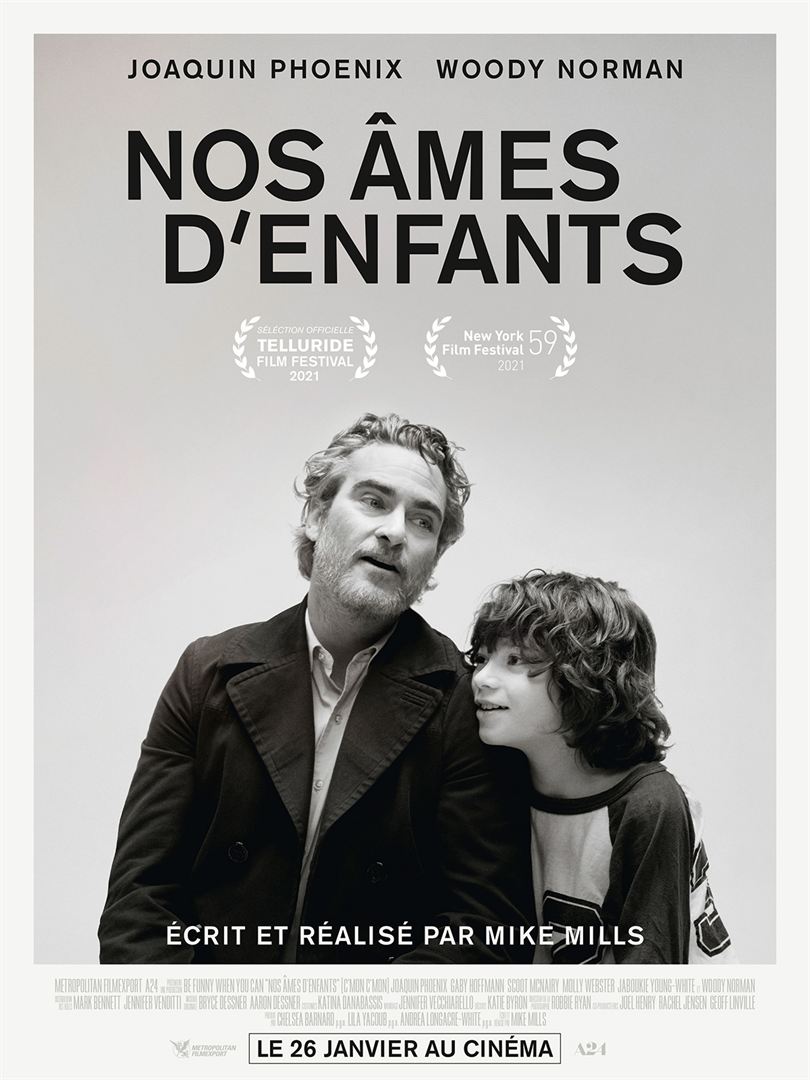

Survivant des camps de l’Angkar, le réalisateur franco-cambodgien Rithy Panh a passé sa vie à documenter les massacres qui ont coûté la vie à toute sa famille et à plusieurs millions de ses compatriotes. Johnny (Joaquin Phoenix), la quarantaine bien entamée, est un animateur radio new yorkais lancé dans une enquête au long cours : avec ses deux assistants, il sillonne les États-Unis micro au poing pour interroger les enfants sur leur vision de leur avenir, leurs rêves et leurs peurs.

Johnny (Joaquin Phoenix), la quarantaine bien entamée, est un animateur radio new yorkais lancé dans une enquête au long cours : avec ses deux assistants, il sillonne les États-Unis micro au poing pour interroger les enfants sur leur vision de leur avenir, leurs rêves et leurs peurs. Irène (Rebecca Marder) a dix-neuf ans à Paris en 1942. Elle a une passion, le théâtre, et un rêve, réussir le concours d’entrée au Conservatoire qu’elle prépare avec ses camarades. L’amour de son père (André Marcon), de sa grand-mère (Françoise Widhoff) et de son frère aîné (Anthony Bajon) fait écran avec le monde.

Irène (Rebecca Marder) a dix-neuf ans à Paris en 1942. Elle a une passion, le théâtre, et un rêve, réussir le concours d’entrée au Conservatoire qu’elle prépare avec ses camarades. L’amour de son père (André Marcon), de sa grand-mère (Françoise Widhoff) et de son frère aîné (Anthony Bajon) fait écran avec le monde. Louis Durieux (Jérémie Rénier) est un homme politique wallon promis à un brillant avenir. Il entretient une relation passionnelle avec sa femme, Maeva Cordier (Amma Jodorowsky) une journaliste politique. Une nuit, dans un palace d’Ostende, après une soirée très arrosée et une énième dispute bruyante dont attestent les caméras de surveillance, Maeva décède. Crime ou suicide ?

Louis Durieux (Jérémie Rénier) est un homme politique wallon promis à un brillant avenir. Il entretient une relation passionnelle avec sa femme, Maeva Cordier (Amma Jodorowsky) une journaliste politique. Une nuit, dans un palace d’Ostende, après une soirée très arrosée et une énième dispute bruyante dont attestent les caméras de surveillance, Maeva décède. Crime ou suicide ?