John et Mary s’étaient croisés encore adolescents, lors d’une fête de village. John avait à cette occasion confié à Mary un secret : il était persuadé de l’imminence d’un événement qui viendrait bientôt bouleverser sa vie, telle une bête tapie dans la jungle, prête à bondir. Dix ans plus tard, en 1979, désormais adultes, John et Mary se croisent à nouveau dans une boîte parisienne en pleine mode disco. Pendant plus de vingt ans, leurs chemins ne cesseront de s’y croiser encore. Tandis que le monde change autour d’eux (les années Sida déciment les clients avant la Chute du Mur et le 11-septembre), tandis que les tendances musicales évoluent (la techno succède à la new wave qui avait succédé au disco), John et Mary ne changent pas, prisonniers d’une éternelle jeunesse et de l’immobilité de leurs sentiments.

John et Mary s’étaient croisés encore adolescents, lors d’une fête de village. John avait à cette occasion confié à Mary un secret : il était persuadé de l’imminence d’un événement qui viendrait bientôt bouleverser sa vie, telle une bête tapie dans la jungle, prête à bondir. Dix ans plus tard, en 1979, désormais adultes, John et Mary se croisent à nouveau dans une boîte parisienne en pleine mode disco. Pendant plus de vingt ans, leurs chemins ne cesseront de s’y croiser encore. Tandis que le monde change autour d’eux (les années Sida déciment les clients avant la Chute du Mur et le 11-septembre), tandis que les tendances musicales évoluent (la techno succède à la new wave qui avait succédé au disco), John et Mary ne changent pas, prisonniers d’une éternelle jeunesse et de l’immobilité de leurs sentiments.

La Bête dans la jungle est un roman parmi les plus célèbres de Henry James. Son thème entêtant – deux êtres coincés dans un éternel présent qui ratent leur vie à force de trop en attendre – avait déjà inspiré Marguerite Duras, qui en tira une pièce de théâtre avec Sami Frey et Delphine Seyrig, et François Truffaut et sa Chambre verte. Un film de Bertrand Bonello qui en est tiré est annoncé pour février 2024 avec Léa Seydoux.

Que Patric Chiha et Bertrand Bonello aient puisé leur inspiration dans la même oeuvre n’est pas un hasard tant leurs cinémas sont proches. On connaît bien le second – et on en reparlera quand sortira La Bête. On connaît moins bien le premier, franco-autrichien, qui a réalisé en 2017 un documentaire, Brothers of the Night, sur des Roms d’origine bulgare qui appâtent les clients d’un bar gay du centre de Vienne puis en 2020 Si c’était de l’amour sur une troupe de danseurs qui monte un ballet de la chorégraphe Gisèle Vienne.

Les deux partagent le même goût pour un cinéma anti-naturaliste, fassbindérien et esthétisant. Le film de Patric Chiha se déroule quasi exclusivement à l’intérieur d’une boîte de nuit (parisienne ?) qui ressemble au Palace du temps de sa splendeur avec ses dance floors, son escalier, sa balustrade. Les danseurs y sont incroyablement beaux et gracieux. Anais Demoustier est peut-être un chouïa trop sage pour ce rôle vénéneux. Béatrice Dalle qui l’aurait parfaitement interprété trente ans plus tôt y est mieux à sa place dans le rôle d’une physionomiste qui, à l’entrée de la boîte, telle Charon aux entrées des enfers, décide de convoyer les âmes.

Mais c’est Tom Mercier, découvert dans Synonymes de Nadav Lapid qui est particulièrement à contre-emploi, grande gigue molle, habillée comme un sac, aussi à l’aise dans une boîte de nuit que moi sur une patinoire, s’exprimant dans un français hésitant. Sa maladresse, son manque de charme sont autant de boulets que le film, déjà passablement plombant, traîne.

Le lieutenant Hermes Papauran est considéré comme l’un des plus fins limiers de la police philippine. Mais il est devenu au fil du temps le complice des pratiques arbitraires du gouvernement qui, dans le cadre de sa campagne anti-drogue, multiplie les arrestations et les exécutions arbitraires. Ne supportant plus cette schizophrénie, frappé par un psoriasis généralisé qui le défigure, il décide de quitter la police et de se retirer chez sa sœur au bord de la mer.

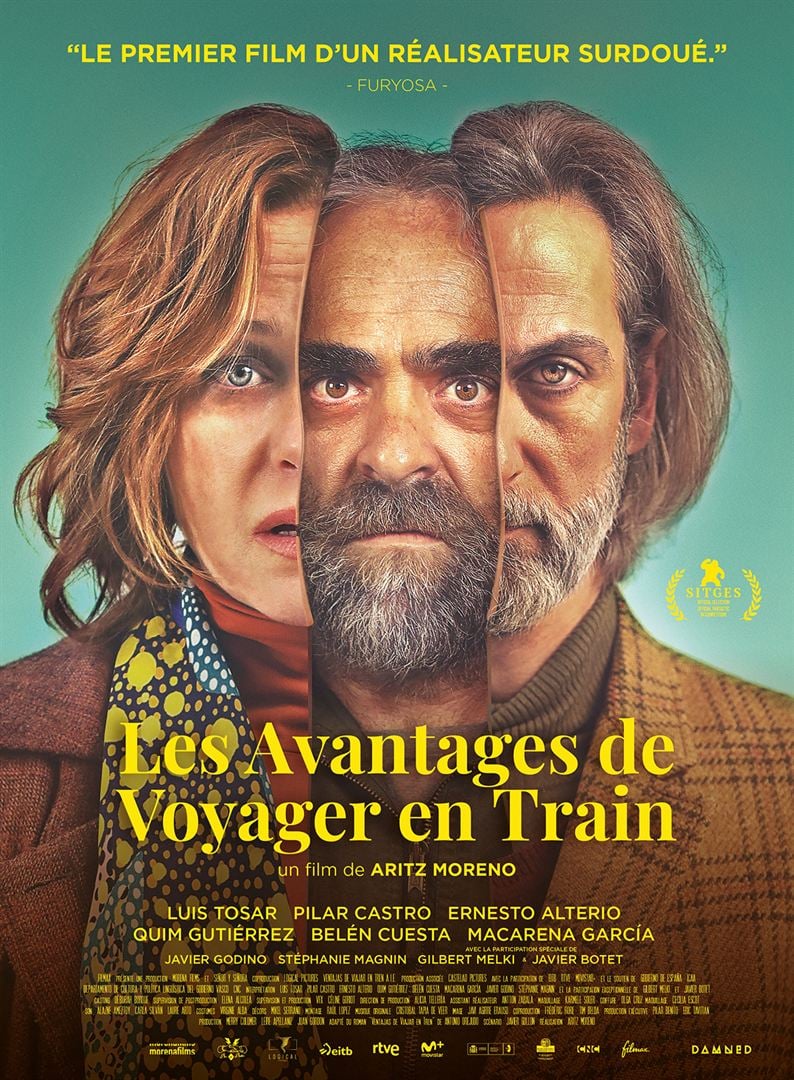

Le lieutenant Hermes Papauran est considéré comme l’un des plus fins limiers de la police philippine. Mais il est devenu au fil du temps le complice des pratiques arbitraires du gouvernement qui, dans le cadre de sa campagne anti-drogue, multiplie les arrestations et les exécutions arbitraires. Ne supportant plus cette schizophrénie, frappé par un psoriasis généralisé qui le défigure, il décide de quitter la police et de se retirer chez sa sœur au bord de la mer. Helga Pato, une éditrice, se voit obligée de placer son mari coprophage dans un asile du nord de l’Espagne. Dans le train qui la ramène à Madrid, elle est assise en face d’un psychiatre, Angel Sanagustin, qui lui raconte l’histoire de l’un de ses patients, Martin Urales de Ubeda.

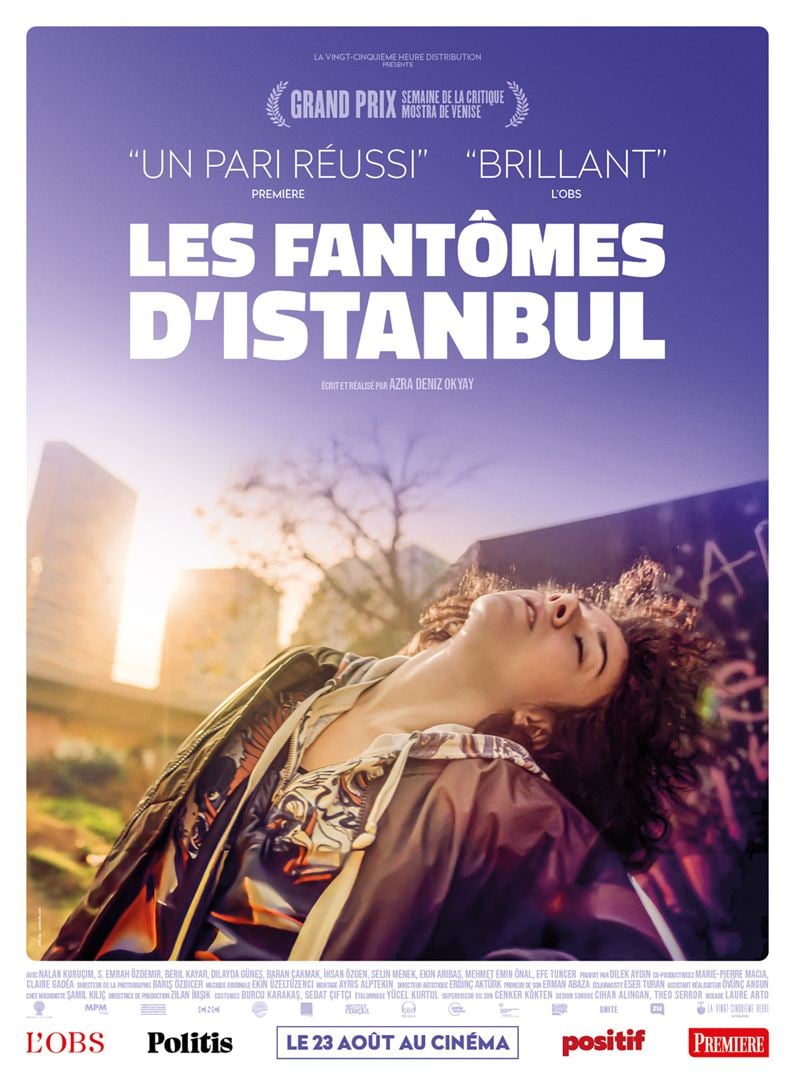

Helga Pato, une éditrice, se voit obligée de placer son mari coprophage dans un asile du nord de l’Espagne. Dans le train qui la ramène à Madrid, elle est assise en face d’un psychiatre, Angel Sanagustin, qui lui raconte l’histoire de l’un de ses patients, Martin Urales de Ubeda. Quatre personnages se croisent à Istanbul, l’espace d’une journée rendue chaotique par une gigantesque panne d’électricité : une jeune danseuse de hip hop qui court les castings, une mère de famille réduite aux dernières extrémités pour payer la dette que son fils a contractée en prison, un vendeur de sommeil impliqué dans toutes sortes de trafics louches, une activiste féministe.

Quatre personnages se croisent à Istanbul, l’espace d’une journée rendue chaotique par une gigantesque panne d’électricité : une jeune danseuse de hip hop qui court les castings, une mère de famille réduite aux dernières extrémités pour payer la dette que son fils a contractée en prison, un vendeur de sommeil impliqué dans toutes sortes de trafics louches, une activiste féministe. Alexander (Pierfrancesco Favino) a passé son existence entre l’Italie de son père, trop tôt décédé, où son grand-père (Jean Reno) possède une immense fortune qu’il n’est pas près de lui léguer, et l’Angleterre de sa mère, où il a finalement fait sa vie, dans le commerce des livres, auprès de ses amis, Louis et Jack, dont il est inséparable, et où il a fondé un foyer avec sa femme Bianca et sa fille Penelope. La vie lui a fait, à l’aube, des promesses, qu’elle n’aura jamais tenues (Romain Gary, sors de ce corps !)

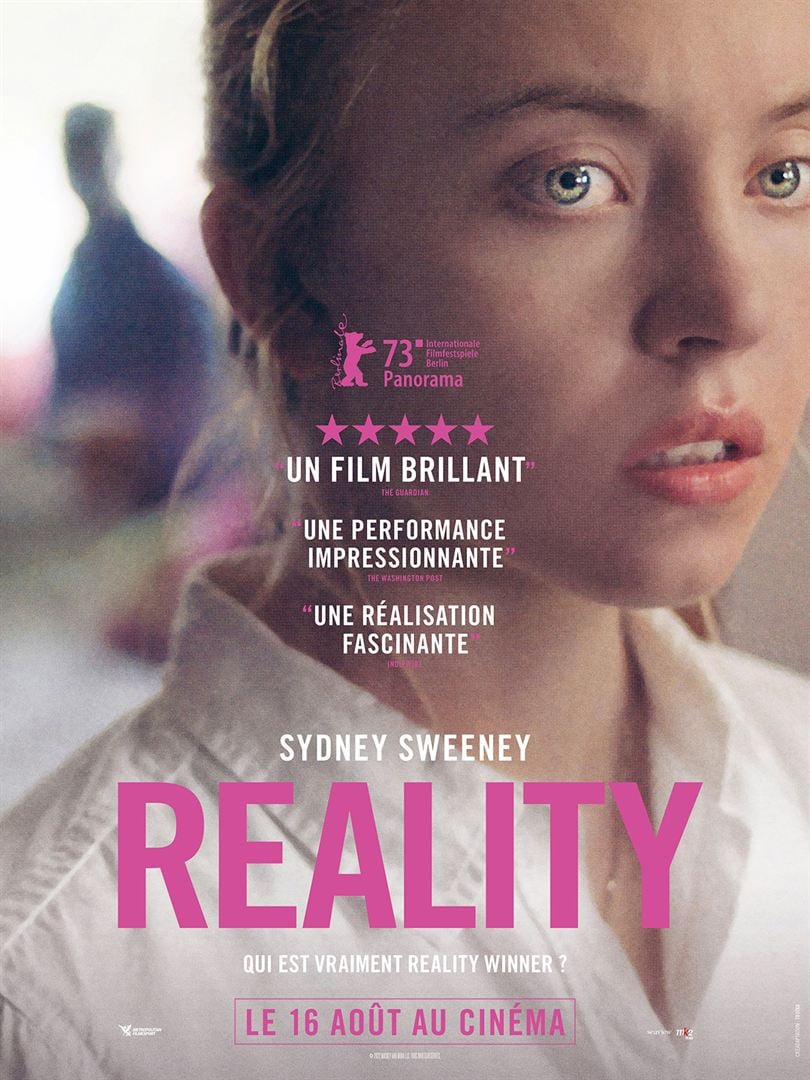

Alexander (Pierfrancesco Favino) a passé son existence entre l’Italie de son père, trop tôt décédé, où son grand-père (Jean Reno) possède une immense fortune qu’il n’est pas près de lui léguer, et l’Angleterre de sa mère, où il a finalement fait sa vie, dans le commerce des livres, auprès de ses amis, Louis et Jack, dont il est inséparable, et où il a fondé un foyer avec sa femme Bianca et sa fille Penelope. La vie lui a fait, à l’aube, des promesses, qu’elle n’aura jamais tenues (Romain Gary, sors de ce corps !) Une jeune femme, la vingtaine, de retour du supermarché, est interpelée devant son domicile par deux agents du FBI, bientôt rejoints par une escouade de collègues qui ratissent au peigne fin le petit pavillon qu’elle loue à Augusta en Géorgie. Que lui reproche-t-on ?

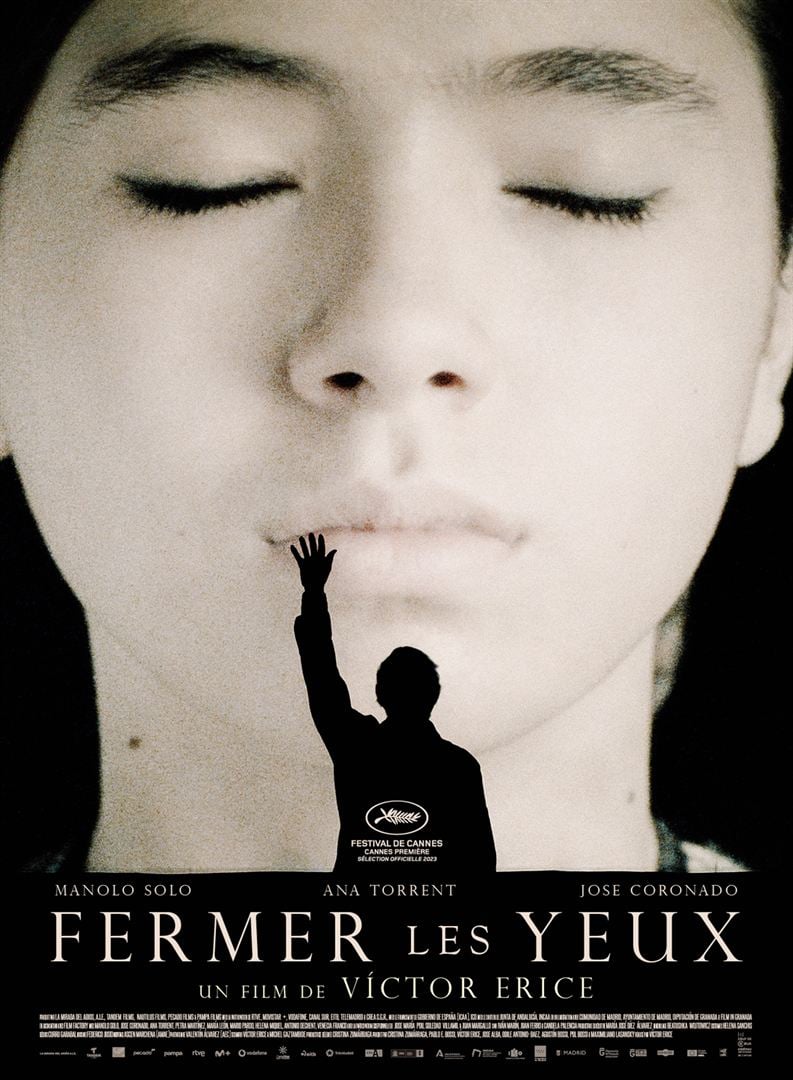

Une jeune femme, la vingtaine, de retour du supermarché, est interpelée devant son domicile par deux agents du FBI, bientôt rejoints par une escouade de collègues qui ratissent au peigne fin le petit pavillon qu’elle loue à Augusta en Géorgie. Que lui reproche-t-on ? En 1947, dans une longère perdue au fond des bois, un riche propriétaire au crépuscule de sa vie reçoit une sorte de détective privé pour lui demander de retrouver sa fille kidnappée par sa mère en Chine.

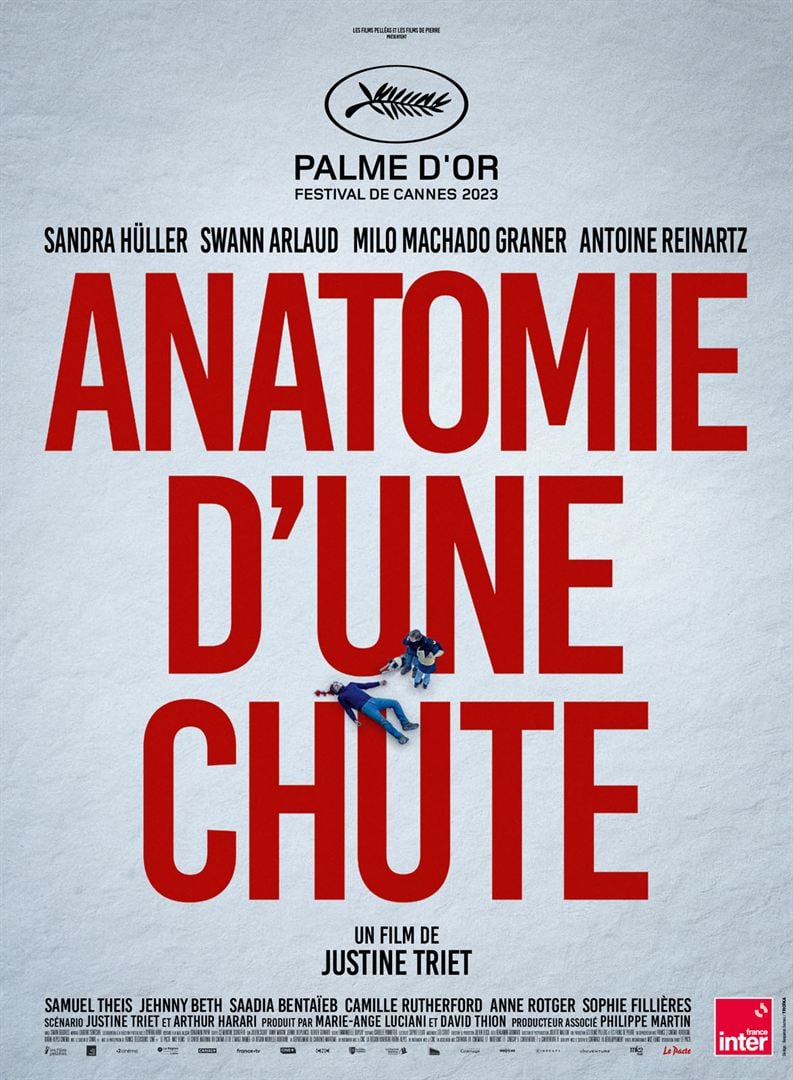

En 1947, dans une longère perdue au fond des bois, un riche propriétaire au crépuscule de sa vie reçoit une sorte de détective privé pour lui demander de retrouver sa fille kidnappée par sa mère en Chine. Samuel, le compagnon de Sandra, est mort dans des conditions mystérieuses. Son fils, Daniel, onze ans, malvoyant, a découvert son corps inanimé dans la neige devant le chalet où la famille s’était installée depuis un an espérant y recommencer sa vie sur d’autres bases. Samuel, écrivain raté et dépressif, s’est-il suicidé ? Ou a-t-il été poussé dans le vide par Sandra ?

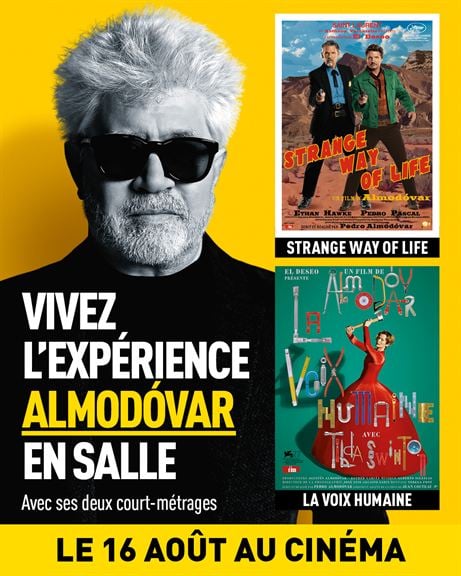

Samuel, le compagnon de Sandra, est mort dans des conditions mystérieuses. Son fils, Daniel, onze ans, malvoyant, a découvert son corps inanimé dans la neige devant le chalet où la famille s’était installée depuis un an espérant y recommencer sa vie sur d’autres bases. Samuel, écrivain raté et dépressif, s’est-il suicidé ? Ou a-t-il été poussé dans le vide par Sandra ? La Voix humaine : Une femme (Tilda Swinton) est cloîtrée chez elle depuis trois jours et n’en est sortie que pour acheter une hache. Elle attend, avec comme seule compagnie celle de son chien, l’appel de son amant qui va lui annoncer leur rupture. Ce long échange téléphonique la plongera dans la folie.

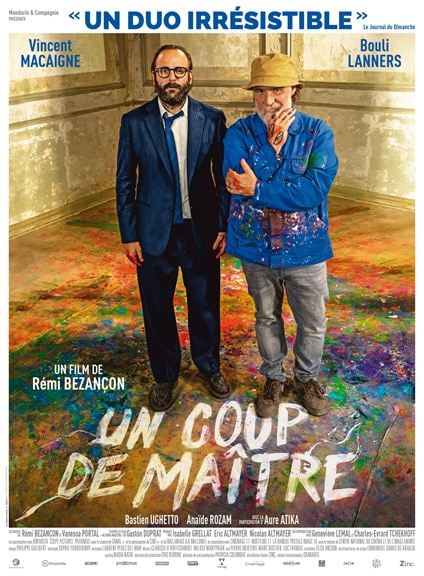

La Voix humaine : Une femme (Tilda Swinton) est cloîtrée chez elle depuis trois jours et n’en est sortie que pour acheter une hache. Elle attend, avec comme seule compagnie celle de son chien, l’appel de son amant qui va lui annoncer leur rupture. Ce long échange téléphonique la plongera dans la folie. Renzo Nervi (Bouli Lanners) est une vieille gloire déchue de la peinture contemporaine en manque d’inspiration depuis la mort de sa muse. Les critiques d’art qui l’avaient porté aux nues le honnissent ; ses créanciers menacent de le saisir ; mais Renzo Nervi semble incapable de sortir de la spirale suicidaire qui le happe. Sa seule planche de salut semble être Arthur Forrestier (Vincent Macaigne), son galeriste, qui fut son élève aux Beaux-Arts avant de devenir son plus fidèle ami.

Renzo Nervi (Bouli Lanners) est une vieille gloire déchue de la peinture contemporaine en manque d’inspiration depuis la mort de sa muse. Les critiques d’art qui l’avaient porté aux nues le honnissent ; ses créanciers menacent de le saisir ; mais Renzo Nervi semble incapable de sortir de la spirale suicidaire qui le happe. Sa seule planche de salut semble être Arthur Forrestier (Vincent Macaigne), son galeriste, qui fut son élève aux Beaux-Arts avant de devenir son plus fidèle ami.