Après un premier volet sorti en octobre 2022 et un deuxième en mars 2023, voici une nouvelle série de sketches sur le monde de l’après-Covid. Les deux premiers se déroulaient, confinement oblige, à l’intérieur ; celui-ci prend l’air comme son affiche l’annonce.

Après un premier volet sorti en octobre 2022 et un deuxième en mars 2023, voici une nouvelle série de sketches sur le monde de l’après-Covid. Les deux premiers se déroulaient, confinement oblige, à l’intérieur ; celui-ci prend l’air comme son affiche l’annonce.

Son titre n’est pas clair. Signifie-t-il qu’après le Covid un nouveau monde est né, meilleur que celui d’avant comme nous fûmes nombreux à l’espérer, ou pire au contraire ? Ou bien, si le titre doit être lu comme une antiphrase, que rien n’a changé ?

Pour Laurent Firode, le Covid était tout au plus une grosse grippe qui a tué quelques vieillards qui seraient morts de toute façon quelques années plus tard. Cette menace grossie a conduit l’Etat à prendre des mesures liberticides, notamment l’obligation vaccinale, sans utilité sanitaire, dans le seul objectif d’enrichir les groupes pharmaceutiques : « On nous a obligés à nous vacciner parce qu’on allait mourir ; je ne me suis pas vacciné et je ne suis pas mort » lance l’un des personnages du deuxième sketch qui, quelques minutes plus tard, abandonnera sur le bord de la route un médecin « covidiste » blessé en lui faisant l’aumône d’un Doliprane et en lui rappelant que la consigne est d’éviter à tout prix l’engorgement des hôpitaux.

Cette réplique donne à penser. Elle a la beauté stylistique du parallélisme. Elle sonne aussi comme une évidence : toute personne qui ne s’est pas vaccinée contre le Covid et qui n’en est pas morte peut légitimement revendiquer être la preuve vivante de l’inutilité de la vaccination. Pour autant, cette affirmation de bon sens – ou son symétrique : « Je me suis fait vacciner et pourtant j’ai attrapé le Covid ; c’est la preuve que le vaccin ne servait à rien » – peut, si l’on s’en donne la peine, être réfutée en rappelant quelques principes de bases de virologie et d’immunologie.

Laurent Firode fait le pari, malin, de l’humour. Pari dont on sait l’efficacité depuis la commedia dell’arte, Molière et son Castigat ridendo mores. Cette technique consiste à outrer le comportement de ceux qu’on vise à ridiculiser : influenceuses vegan et néo-rurales qui exigent d’un coq qu’il arrête de chanter, actrice sur le retour qui espère se faire de la publicité en défendant la cause d’une Iranienne emprisonnée, angoissée climatique aisément manipulable pour participer à des actions violentes, sensitivity reader qui passe à la moulinette des textes prétendument offensants au risque de les dénaturer, etc.

Le pari est en partie réussi car certaines situations et certaines réparties sont franchement drôles. Mais cette charge en règle covido-sceptique, antivax, climato-sceptique contre le monde actuel et les travers qu’on lui trouve – l’accent mis sur la défense de la planète, l’égalité des sexes, le principe de précaution… – n’en reste pas moins nauséabonde. Et les sarcasmes qu’on entend dans la salle, doublés des commentaires étouffés qui s’y murmurent, ne donnent pas envie de sympathiser avec les autres spectateurs.

Le documentariste Laurent Metterie, épaulé par sa femme, Camille Froidevaux-Metterie, philosophe spécialiste du féminisme, est allé interviewer une trentaine de garçons, entre sept et dix-huit ans. Il les a interrogés sur les sujets qui sont aujourd’hui au centre des grands débats féministes : les assignations de genre, l’amitié et l’amour, la sexualité, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement, la fluidité des genres, le droit des LGTBQI… Il a également interviewé une demi-douzaine de femmes du quatrième âge, qui témoignent de la condition féminine qu’elles ont vécue au siècle dernier et qu’elles ont vu lentement évoluer. Entre ces interviews face caméra sont intercalées des images muettes tournées en VHS dans les 70ies du réalisateur, alors enfant, de ses parents et de leurs amis.

Le documentariste Laurent Metterie, épaulé par sa femme, Camille Froidevaux-Metterie, philosophe spécialiste du féminisme, est allé interviewer une trentaine de garçons, entre sept et dix-huit ans. Il les a interrogés sur les sujets qui sont aujourd’hui au centre des grands débats féministes : les assignations de genre, l’amitié et l’amour, la sexualité, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement, la fluidité des genres, le droit des LGTBQI… Il a également interviewé une demi-douzaine de femmes du quatrième âge, qui témoignent de la condition féminine qu’elles ont vécue au siècle dernier et qu’elles ont vu lentement évoluer. Entre ces interviews face caméra sont intercalées des images muettes tournées en VHS dans les 70ies du réalisateur, alors enfant, de ses parents et de leurs amis. Laetitia Colombani, qui avait déjà signé plusieurs films, avant de prendre la plume, a elle-même adapté son premier roman. Publié en 2017, La Tresse a remporté un immense succès. Son adaptation, retardée par le Covid, lui est très fidèle. Elle se déroule sur trois continents et entrelace, comme le faisait déjà le roman, l’histoire de trois femmes.

Laetitia Colombani, qui avait déjà signé plusieurs films, avant de prendre la plume, a elle-même adapté son premier roman. Publié en 2017, La Tresse a remporté un immense succès. Son adaptation, retardée par le Covid, lui est très fidèle. Elle se déroule sur trois continents et entrelace, comme le faisait déjà le roman, l’histoire de trois femmes. Après une longue absence, Koffi (Marc Zinga) revient au Congo présenter sa compagne Alice (Lucie Debay), enceinte de jumeaux, à sa famille. Mais Koffi, qui souffre d’épilepsie et a un angiome sur la joue gauche, passe pour un sorcier chez les siens qui l’accueillent froidement. Pendant son séjour, il croisera le chemin de trois personnes frappées comme lui d’ostracisme en raison de leur originalité et de leur refus des convenances.

Après une longue absence, Koffi (Marc Zinga) revient au Congo présenter sa compagne Alice (Lucie Debay), enceinte de jumeaux, à sa famille. Mais Koffi, qui souffre d’épilepsie et a un angiome sur la joue gauche, passe pour un sorcier chez les siens qui l’accueillent froidement. Pendant son séjour, il croisera le chemin de trois personnes frappées comme lui d’ostracisme en raison de leur originalité et de leur refus des convenances. Yanji est une ville de Mandchourie à la frontière de la Corée du nord célèbre, l’hiver venu, pour ses sculptures sur glace. Trois personnes s’y croisent : Haofeng, un jeune trader dépressif venu de Shanghai y assister au mariage d’un ami, Nana, une guide touristique, et Xiao, un jeune sans éducation employé dans le restaurant de sa tante.

Yanji est une ville de Mandchourie à la frontière de la Corée du nord célèbre, l’hiver venu, pour ses sculptures sur glace. Trois personnes s’y croisent : Haofeng, un jeune trader dépressif venu de Shanghai y assister au mariage d’un ami, Nana, une guide touristique, et Xiao, un jeune sans éducation employé dans le restaurant de sa tante. La soixantaine, solitaire, Hirayama répète chaque jour la même routine. Il se lève aux aurores, se rase soigneusement, enfile sa combinaison et part dans son minivan à son travail. Il est chargé de l’entretien des toilettes publiques pour une société tokyoïte. Il s’acquitte méticuleusement de sa tâche. Son collègue, le jeune Takashi est autrement plus fantasque, plus bavard et moins méticuleux. À midi il s’octroie une pause dans un jardin public et déjeune d’un sandwich en regardant la nature. Son travail achevé, Hirayama enfourche son vélo, passe aux bains publics et dîne dans un restaurant souterrain. Parfois, il fait un détour par une librairie pour y renouveler son stock de lectures, et par un bar où il a ses habitudes.

La soixantaine, solitaire, Hirayama répète chaque jour la même routine. Il se lève aux aurores, se rase soigneusement, enfile sa combinaison et part dans son minivan à son travail. Il est chargé de l’entretien des toilettes publiques pour une société tokyoïte. Il s’acquitte méticuleusement de sa tâche. Son collègue, le jeune Takashi est autrement plus fantasque, plus bavard et moins méticuleux. À midi il s’octroie une pause dans un jardin public et déjeune d’un sandwich en regardant la nature. Son travail achevé, Hirayama enfourche son vélo, passe aux bains publics et dîne dans un restaurant souterrain. Parfois, il fait un détour par une librairie pour y renouveler son stock de lectures, et par un bar où il a ses habitudes. Mère célibataire, Sylvie (Virginie Efira) tire à Brest le diable par la queue et élève seule ses deux enfants, Jean-Jacques (Felix Lefebvre, révélé chez Ozon), un adolescent qui a trouvé dans la trompette et la pâtisserie un moyen de soigner sa boulimie, et Sofiane. Une nuit où Sylvie travaillait et où Jean-Jacques n’était pas rentré, le petit Sofiane se brûle au second degré en voulant se cuisiner des frites. Un signalement à l’Aide sociale à l’enfance provoque son placement. Sylvie, effondrée, se rebelle.

Mère célibataire, Sylvie (Virginie Efira) tire à Brest le diable par la queue et élève seule ses deux enfants, Jean-Jacques (Felix Lefebvre, révélé chez Ozon), un adolescent qui a trouvé dans la trompette et la pâtisserie un moyen de soigner sa boulimie, et Sofiane. Une nuit où Sylvie travaillait et où Jean-Jacques n’était pas rentré, le petit Sofiane se brûle au second degré en voulant se cuisiner des frites. Un signalement à l’Aide sociale à l’enfance provoque son placement. Sylvie, effondrée, se rebelle. Alex (Finnegan Oldfield) a été condamné à des heures de TIG dans l’association dirigée par Noëlle (Valérie Lemercier). Elle accueille des jeunes LGBT rejetés par leurs familles.

Alex (Finnegan Oldfield) a été condamné à des heures de TIG dans l’association dirigée par Noëlle (Valérie Lemercier). Elle accueille des jeunes LGBT rejetés par leurs familles. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au pied des remparts de Saint-Malo, Madeleine (Anaïs Demoustier), mère célibataire d’un petit Daniel, rencontre François (Vincent Lacoste), héritier rebelle d’une riche famille d’industriels. Entre eux, c’est le coup de foudre. Mais chacun cache un lourd secret qui hypothèquera pendant vingt ans leur couple.

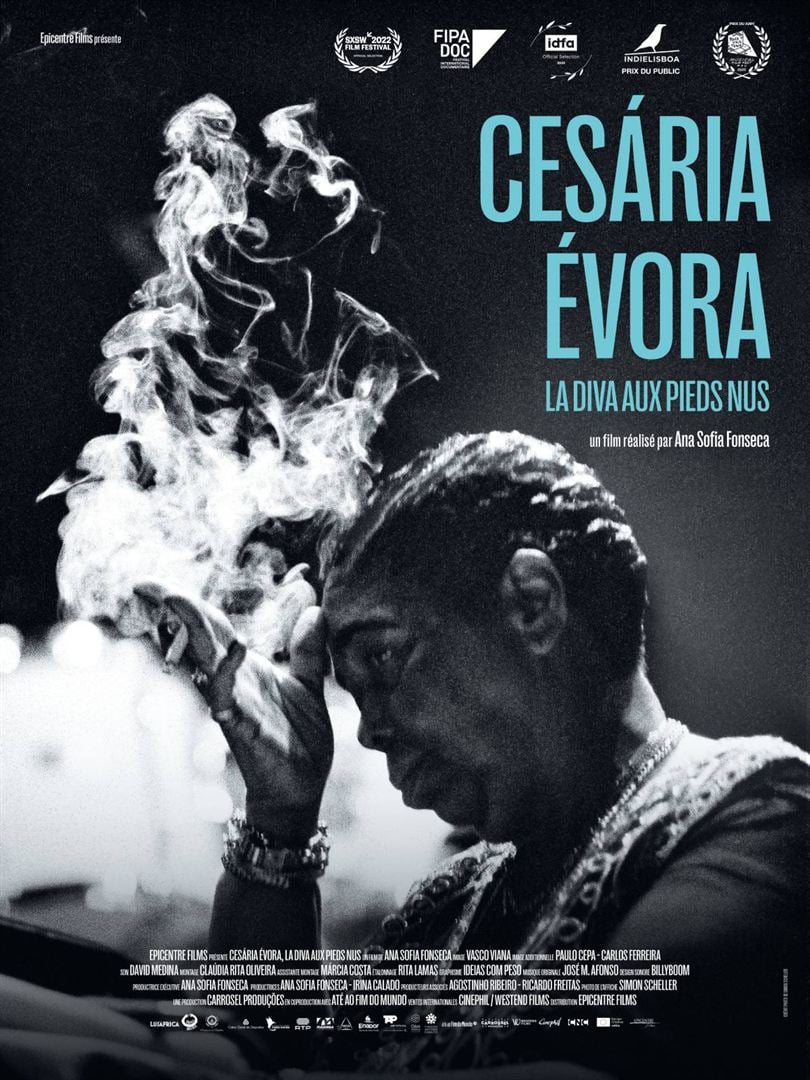

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au pied des remparts de Saint-Malo, Madeleine (Anaïs Demoustier), mère célibataire d’un petit Daniel, rencontre François (Vincent Lacoste), héritier rebelle d’une riche famille d’industriels. Entre eux, c’est le coup de foudre. Mais chacun cache un lourd secret qui hypothèquera pendant vingt ans leur couple. Cesária Évora a eu un bien étrange destin. Née en 1941, à Mindelo, dans une des îles du nord de l’archipel du Cap-Vert, elle a chanté très jeune dans les bars et les cafés. Elle a même enregistré quelques disques. Mais la célébrité vint sur le tard, à cinquante ans, avec l’album Miss Perfumado et le single Sodade qui commémorait le travail forcé des Cap-Verdiens dans les plantations de cacao de Sao-Tomé-et-Principe par le pouvoir colonial portugais.

Cesária Évora a eu un bien étrange destin. Née en 1941, à Mindelo, dans une des îles du nord de l’archipel du Cap-Vert, elle a chanté très jeune dans les bars et les cafés. Elle a même enregistré quelques disques. Mais la célébrité vint sur le tard, à cinquante ans, avec l’album Miss Perfumado et le single Sodade qui commémorait le travail forcé des Cap-Verdiens dans les plantations de cacao de Sao-Tomé-et-Principe par le pouvoir colonial portugais.