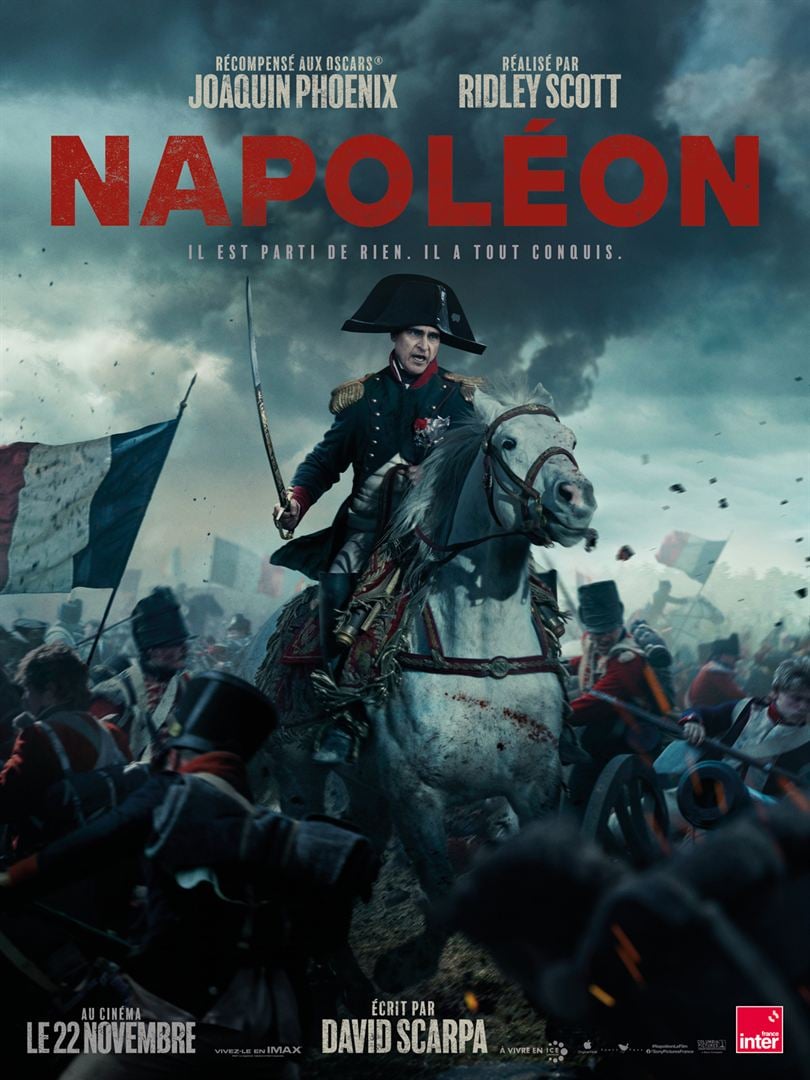

Napoléon Bonaparte (1769-1821) est peut-être le personnage le plus célèbre de l’Histoire de France, celui sur lequel le plus de livres ont été écrits et le plus de films tournés. Ridley Scott, un des derniers nababs hollywoodiens, qui aime à se frotter à des personnages épiques (Moïse, Commode, déjà interprété en 2000 par Joaquin Phoenix, Colomb, les Gucci…), a le cran de marcher sur les brisées d’Abel Gance et de Stanley Kubrick.

Napoléon Bonaparte (1769-1821) est peut-être le personnage le plus célèbre de l’Histoire de France, celui sur lequel le plus de livres ont été écrits et le plus de films tournés. Ridley Scott, un des derniers nababs hollywoodiens, qui aime à se frotter à des personnages épiques (Moïse, Commode, déjà interprété en 2000 par Joaquin Phoenix, Colomb, les Gucci…), a le cran de marcher sur les brisées d’Abel Gance et de Stanley Kubrick.

Le résultat est raté. Certes, il a la majesté des grands péplums. Il contient quelques uns des plus beaux plans que le cinéma nous ait donné à voir : Napoléon en Égypte face au Sphynx, le Sacre à Notre-Dame, la bataille d’Austerlitz, celle de Waterloo….

Mais toutes ces images d’Épinal accumulées se succèdent mécaniquement dans un film trop long qui paradoxalement va trop vite. Napoléon veut tout raconter depuis la prise de Toulon (bizarrement reconstituée à Malte), la première victoire militaire du jeune capitaine d’artillerie, jusqu’à la mort de l’Empereur sur le caillou de Sainte-Hélène. Cette exhaustivité le condamne à la superficialité. Rien n’est creusé car le temps manque.

Ce parti pris ne lui évite pas deux procès. Le premier est celui d’avoir omis des épisodes majeurs de la geste napoléonienne : les campagnes d’Italie et la prise du pont d’Arcole qui aurait été pourtant tellement cinématographique, la guerre d’Espagne où l’Empire s’est embourbé, la Berezina… Le second est celui que lui intenteront des historiens pinailleurs pour avoir travesti la réalité historique : Napoléon rencontre Joséphine après Vendémiaire ; elle est déjà morte quand il revient de l’île d’Elbe ; il n’aurait jamais participé à la mêlée de Waterloo et mis sa vie en danger comme les scènes de cette bataille le montrent…

Mais, à mes yeux, ces ergotages ne sont pas très importants. D’autres défauts sont selon moi plus graves. Le principal, je l’ai dit, est de vouloir parler de tout. Il condamne Napoléon à ne parler de rien. Chaque épisode célèbre de la vie de l’Empereur se voit consacrer une courte séquence de quelques minutes à peine qui ne révèle guère de surprises. Aucun personnage secondaire n’a le temps d’émerger. C’est à peine si on a le temps d’entr’apercevoir Barras (qu’interprète Tahar Rahim dans un anglais parfait), Sieyès, Laetitia, la mère de l’Empereur, Alexandre, le tsar russe ou Wellington. Ludivine Sagnier est créditée au générique ; mais je n’ai pas réussi à l’identifier. C’est dire…

Napoléon replie la vie de l’Empereur sur la passion fusionnelle qui l’a lié très tôt à Joséphine de Beauharnais et qui a perduré jusqu’après son divorce en 1809. Mais l’alchimie ne fonctionne pas entre les deux personnages. Joaquin Phoenix a au moins trente ans de trop pour jouer les jeunes puceaux amoureux et Vanessa Kirby, aussi belle soit-elle, ne laisse rien percer de la femme de pouvoir que fut l’impératrice.

Le plus grave peut-être est l’image que renvoie Napoléon de l’Empereur lui-même. Joaquin Phoenix s’est glissé dans le personnage sans lui insuffler aucune flamme. Rien ne transpire de son talent oratoire ou de son génie militaire. J’attendais un grand Homme ; j’ai eu droit à un petit Corse pas très sûr de lui-même, piètre amant, donnant parfois à rire – comme le montrent les quiproquos du 18-Brumaire. Rien n’est dit de l’entreprise titanesque de réformation de la France qui fut mise en œuvre pendant son règne. Quant à sa politique étrangère, ses ressorts ne sont jamais examinés.

On peut toujours espérer que la version longue de ce Napoléon en gommera les défauts. Mais la déception face à la version courte est si grande qu’on n’est guère incité à remettre le couvert.

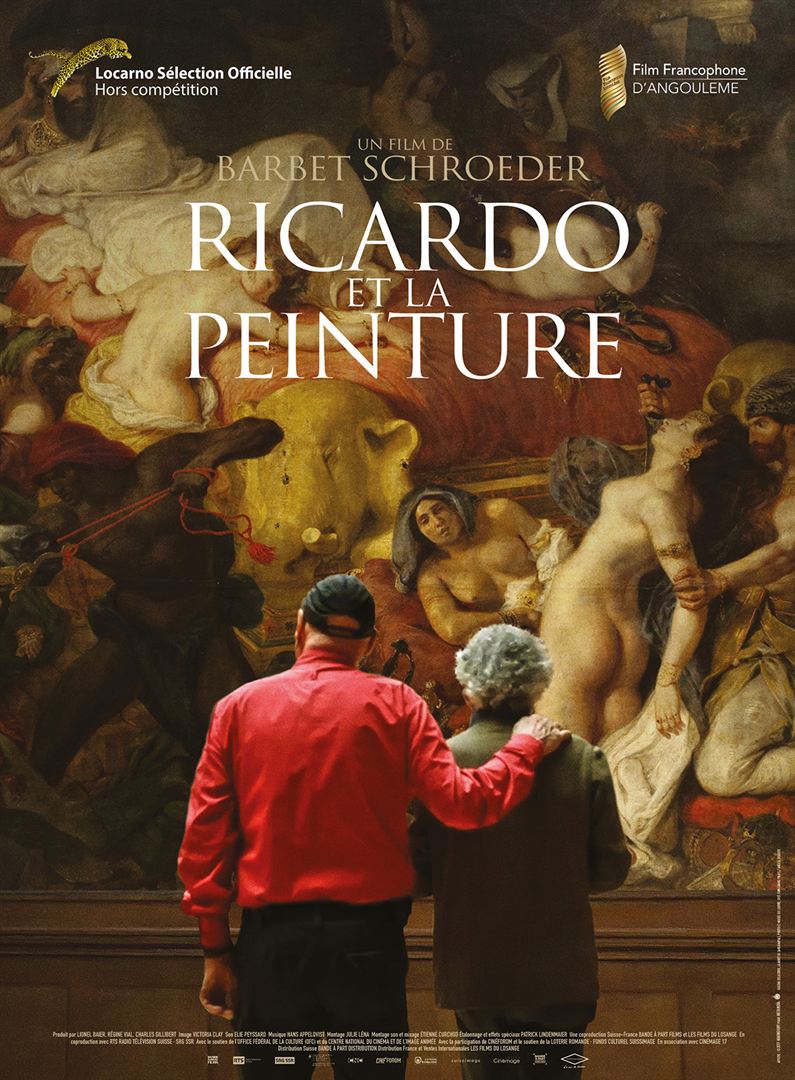

Ricardo Cavallo est un peintre argentin né en Argentine en 1954, installé en France depuis 1976. Il peint sur sa boîte à pouce de minuscules compositions qui, assemblées, composent d’immenses paysages, urbains ou naturels.

Ricardo Cavallo est un peintre argentin né en Argentine en 1954, installé en France depuis 1976. Il peint sur sa boîte à pouce de minuscules compositions qui, assemblées, composent d’immenses paysages, urbains ou naturels. La mère de Mona Achache s’est suicidée en 2016 laissant derrière elle des photos, des carnets, des enregistrements et un livre Fille de où elle racontait sa relation fusionnelle avec sa propre mère, Monique Lange (1926-1996). Mona Achache décide de se plonger pour comprendre le geste de sa mère et demande à l’actrice Marion Cotillard de jouer le rôle de sa mère dans un film qui lui sera consacré.

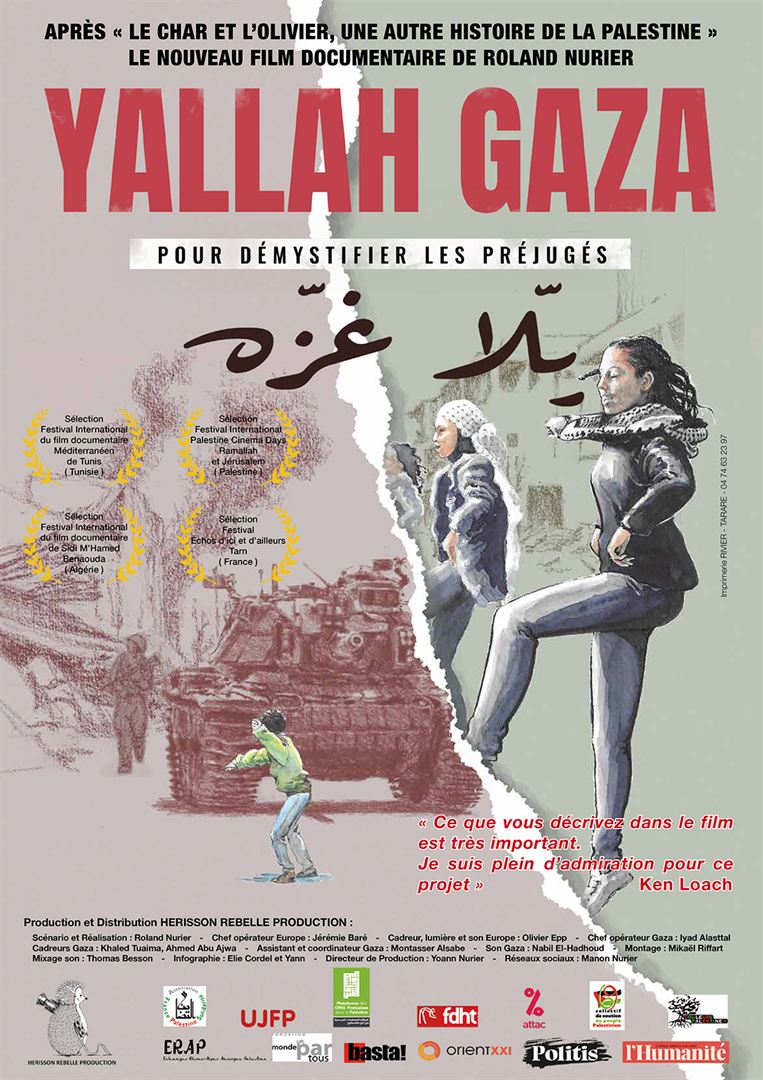

La mère de Mona Achache s’est suicidée en 2016 laissant derrière elle des photos, des carnets, des enregistrements et un livre Fille de où elle racontait sa relation fusionnelle avec sa propre mère, Monique Lange (1926-1996). Mona Achache décide de se plonger pour comprendre le geste de sa mère et demande à l’actrice Marion Cotillard de jouer le rôle de sa mère dans un film qui lui sera consacré. Roland Nurier est un cinéaste engagé. Il défend la cause palestinienne et ne s’en cache pas. Son documentaire est un plaidoyer. Réalisé avec soin, il revient sur l’histoire de la bande de Gaza, sur la mémoire de la Nakba dans la population palestinienne et sur son aspiration à son retour sur les terres dont elle a été chassée en 1948, sur le blocus israélien depuis 2007 en réaction à la prise de pouvoir par le Hamas, sur les incessants bombardements et sur la lente asphyxie économique de ce territoire exigu.

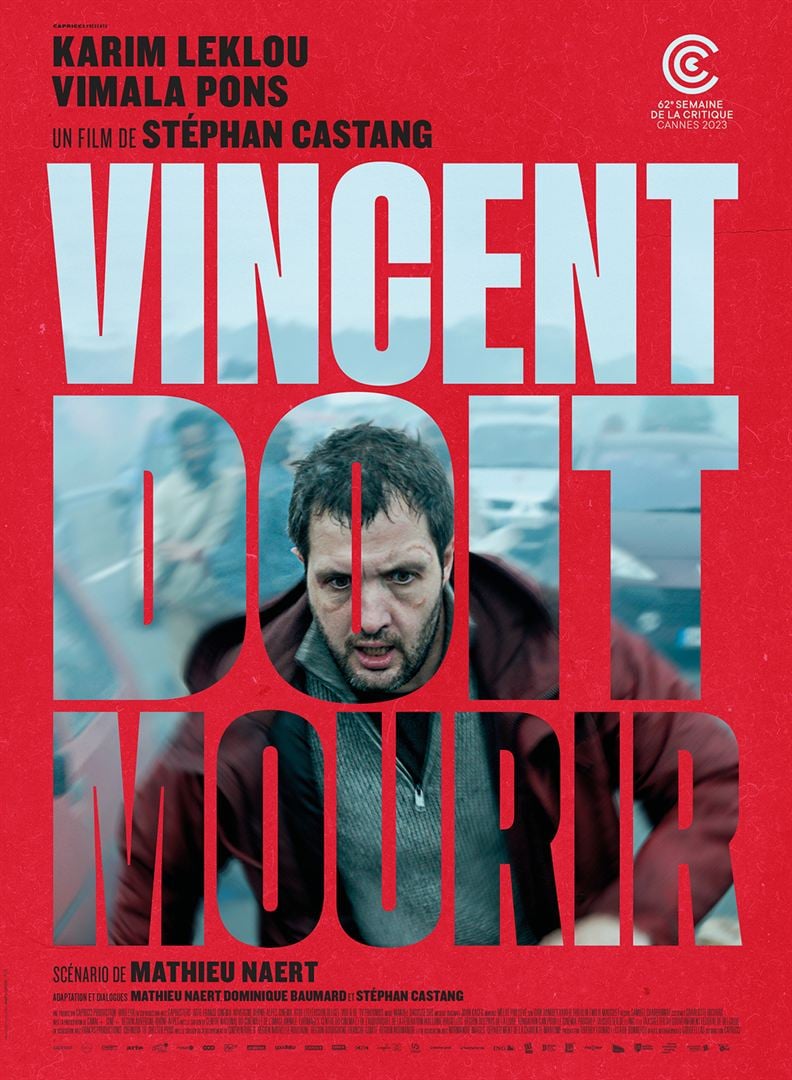

Roland Nurier est un cinéaste engagé. Il défend la cause palestinienne et ne s’en cache pas. Son documentaire est un plaidoyer. Réalisé avec soin, il revient sur l’histoire de la bande de Gaza, sur la mémoire de la Nakba dans la population palestinienne et sur son aspiration à son retour sur les terres dont elle a été chassée en 1948, sur le blocus israélien depuis 2007 en réaction à la prise de pouvoir par le Hamas, sur les incessants bombardements et sur la lente asphyxie économique de ce territoire exigu. Graphiste dans un cabinet d’architecture à Lyon, Vincent, la trentaine, mène une vie banale jusqu’au jour où il est sauvagement agressé par un stagiaire puis par le comptable de son entreprise. Ces réactions ultra-violentes deviennent de plus en plus fréquentes. Chaque regard que Vincent croise avec un inconnu provoque chez celui-ci une bouffée irraisonnée de violence lui rendant bien vite la vie en société insupportable. Vincent doit quitter son travail et sa ville. Il part se réfugier sur la côte atlantique dans la résidence secondaire de ses parents. Sa route y croise bientôt celle de Margaux (Vimala Pons).

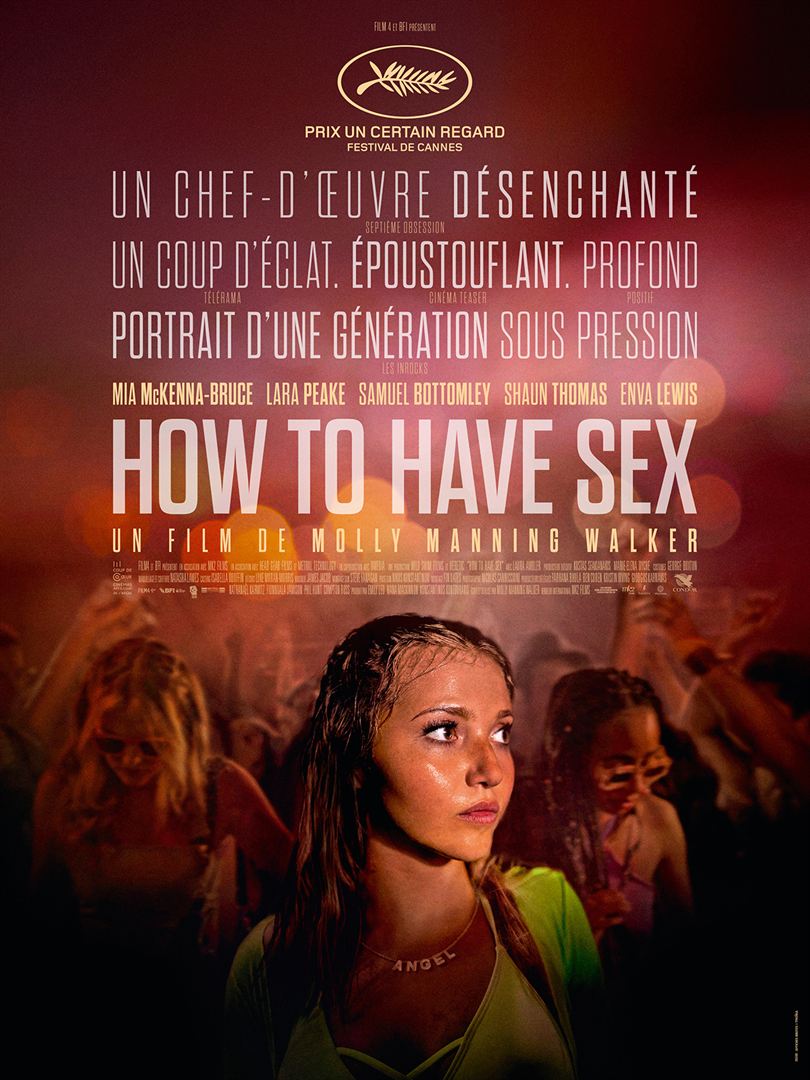

Graphiste dans un cabinet d’architecture à Lyon, Vincent, la trentaine, mène une vie banale jusqu’au jour où il est sauvagement agressé par un stagiaire puis par le comptable de son entreprise. Ces réactions ultra-violentes deviennent de plus en plus fréquentes. Chaque regard que Vincent croise avec un inconnu provoque chez celui-ci une bouffée irraisonnée de violence lui rendant bien vite la vie en société insupportable. Vincent doit quitter son travail et sa ville. Il part se réfugier sur la côte atlantique dans la résidence secondaire de ses parents. Sa route y croise bientôt celle de Margaux (Vimala Pons). Tara, Skye et Em sont les meilleures amies du monde. Elles viennent de terminer leurs études secondaires. Dans l’attente des résultats à l’examen d’entrée à l’université et avant de commencer leurs études supérieures et se séparer peut-être, les trois Anglaises partent quelques jours à Malia en Crète dans une station balnéaire. Elles sont bien décidées à y faire une bringue d’enfer.

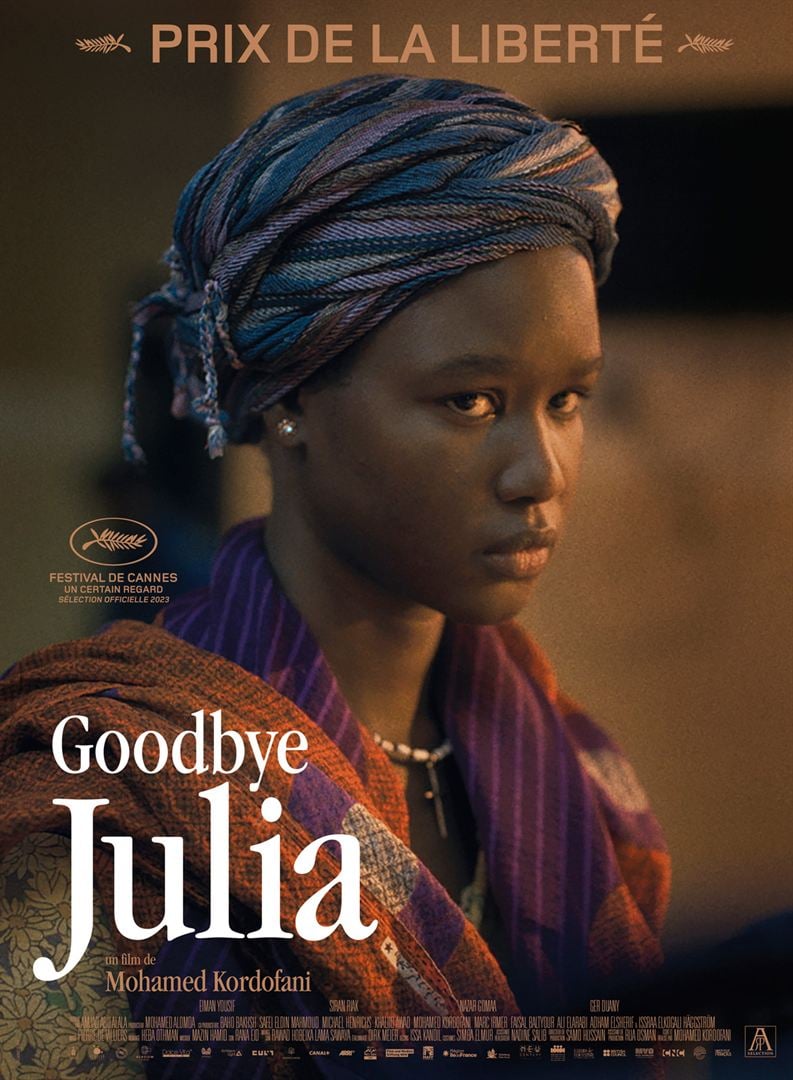

Tara, Skye et Em sont les meilleures amies du monde. Elles viennent de terminer leurs études secondaires. Dans l’attente des résultats à l’examen d’entrée à l’université et avant de commencer leurs études supérieures et se séparer peut-être, les trois Anglaises partent quelques jours à Malia en Crète dans une station balnéaire. Elles sont bien décidées à y faire une bringue d’enfer. Nordiste, arabe, musulmane, Mona, la trentaine bien entamée, habite une petite maison bourgeoise de Khartoum. Elle a renoncé à sa passion, le chant, sur les instances d’un mari possessif auquel elle tait sa stérilité de peur d’être répudiée. Sudiste, africaine, chrétienne, Julia vit avec son mari et son jeune fils dans un bidonville à quelques kilomètres à peine de la maison cossue de Mona.

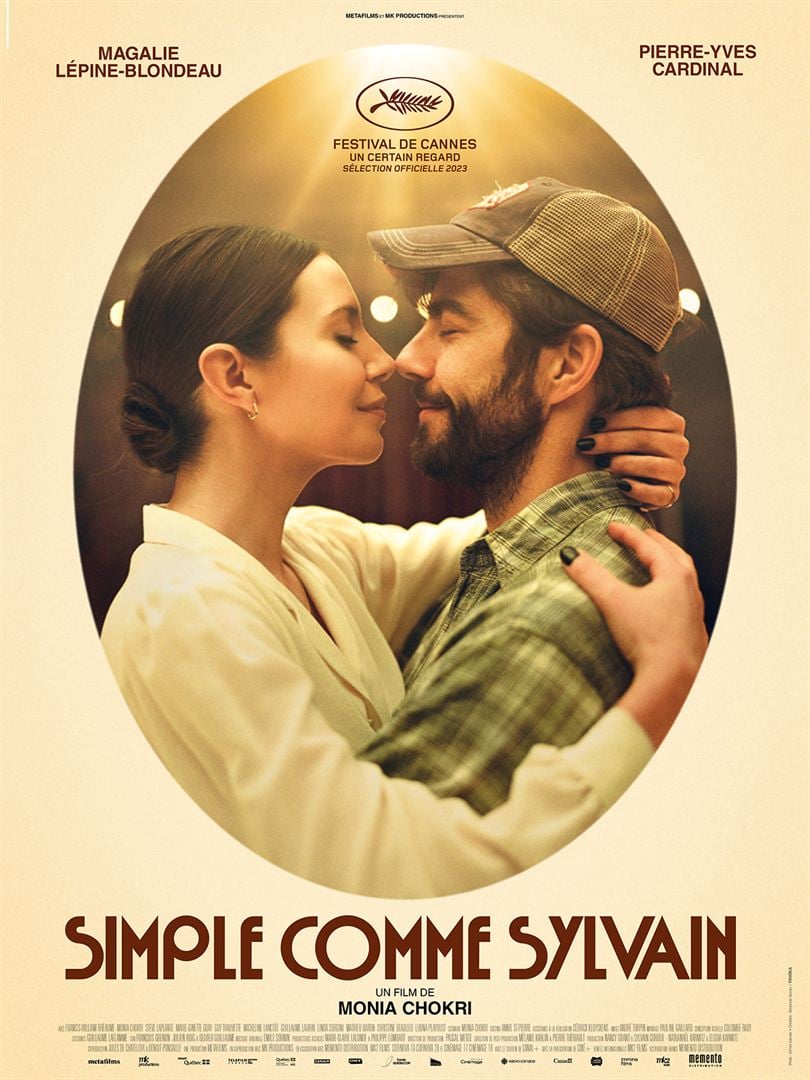

Nordiste, arabe, musulmane, Mona, la trentaine bien entamée, habite une petite maison bourgeoise de Khartoum. Elle a renoncé à sa passion, le chant, sur les instances d’un mari possessif auquel elle tait sa stérilité de peur d’être répudiée. Sudiste, africaine, chrétienne, Julia vit avec son mari et son jeune fils dans un bidonville à quelques kilomètres à peine de la maison cossue de Mona. Sophia est professeure de philosophie à l’université du troisième âge de Montréal. Le couple qu’elle forme depuis dix ans avec Xavier, un intellectuel qui lui ressemble, s’est lentement enfoncé dans la routine. À quarante ans passés, Sophia rencontre Sylvain, le menuisier que le couple a recruté pour des travaux dans le chalet dont ils viennent de faire l’acquisition dans les Laurentides. Entre Sophia et Sylvain, c’est le coup de foudre immédiat. Mais l’amour pourra-t-il dépasser les différences sociales ?

Sophia est professeure de philosophie à l’université du troisième âge de Montréal. Le couple qu’elle forme depuis dix ans avec Xavier, un intellectuel qui lui ressemble, s’est lentement enfoncé dans la routine. À quarante ans passés, Sophia rencontre Sylvain, le menuisier que le couple a recruté pour des travaux dans le chalet dont ils viennent de faire l’acquisition dans les Laurentides. Entre Sophia et Sylvain, c’est le coup de foudre immédiat. Mais l’amour pourra-t-il dépasser les différences sociales ? Mahitio a onze ans. La Seconde Guerre mondiale fait rage au Japon. Il perd sa mère dans l’incendie qui détruit Tokyo et part à la campagne avec son père, qui y dirige une usine aéronautique. Sa nouvelle belle-mère, déjà enceinte de son père, le prend sous sa coupe. Avec la complicité d’un héron cendré doué de parole, Mihito découvre un passage secret qui le mène dans un monde parallèle. Il y pénètre dans l’espoir d’y retrouver sa mère.

Mahitio a onze ans. La Seconde Guerre mondiale fait rage au Japon. Il perd sa mère dans l’incendie qui détruit Tokyo et part à la campagne avec son père, qui y dirige une usine aéronautique. Sa nouvelle belle-mère, déjà enceinte de son père, le prend sous sa coupe. Avec la complicité d’un héron cendré doué de parole, Mihito découvre un passage secret qui le mène dans un monde parallèle. Il y pénètre dans l’espoir d’y retrouver sa mère. Kim (Song Kang-Ho) est un réalisateur vieillissant et obsessionnel, cantonné aux séries B, qui n’a jamais réussi à percer malgré le succès de son premier film dont une rumeur persistante l’accuse d’avoir volé le scénario au maître dont il était l’assistant jusqu’à sa mort. Il est déterminé à retourner la fin de son film, Dans la toile, dont il n’est pas satisfait, et réussit, à force de persuasion, à faire revenir ses acteurs, ses techniciens pour deux jours de tournage supplémentaires. C’est sans compter sur les egos surdimensionnés des acteurs, sur les intrigues de couloir qui les déchirent, sur les problèmes techniques qui s’accumulent et sur la censure officielle (l’action se déroule au début des 70ies sous la dictature coréenne),, heureusement soluble dans le whisky.

Kim (Song Kang-Ho) est un réalisateur vieillissant et obsessionnel, cantonné aux séries B, qui n’a jamais réussi à percer malgré le succès de son premier film dont une rumeur persistante l’accuse d’avoir volé le scénario au maître dont il était l’assistant jusqu’à sa mort. Il est déterminé à retourner la fin de son film, Dans la toile, dont il n’est pas satisfait, et réussit, à force de persuasion, à faire revenir ses acteurs, ses techniciens pour deux jours de tournage supplémentaires. C’est sans compter sur les egos surdimensionnés des acteurs, sur les intrigues de couloir qui les déchirent, sur les problèmes techniques qui s’accumulent et sur la censure officielle (l’action se déroule au début des 70ies sous la dictature coréenne),, heureusement soluble dans le whisky.