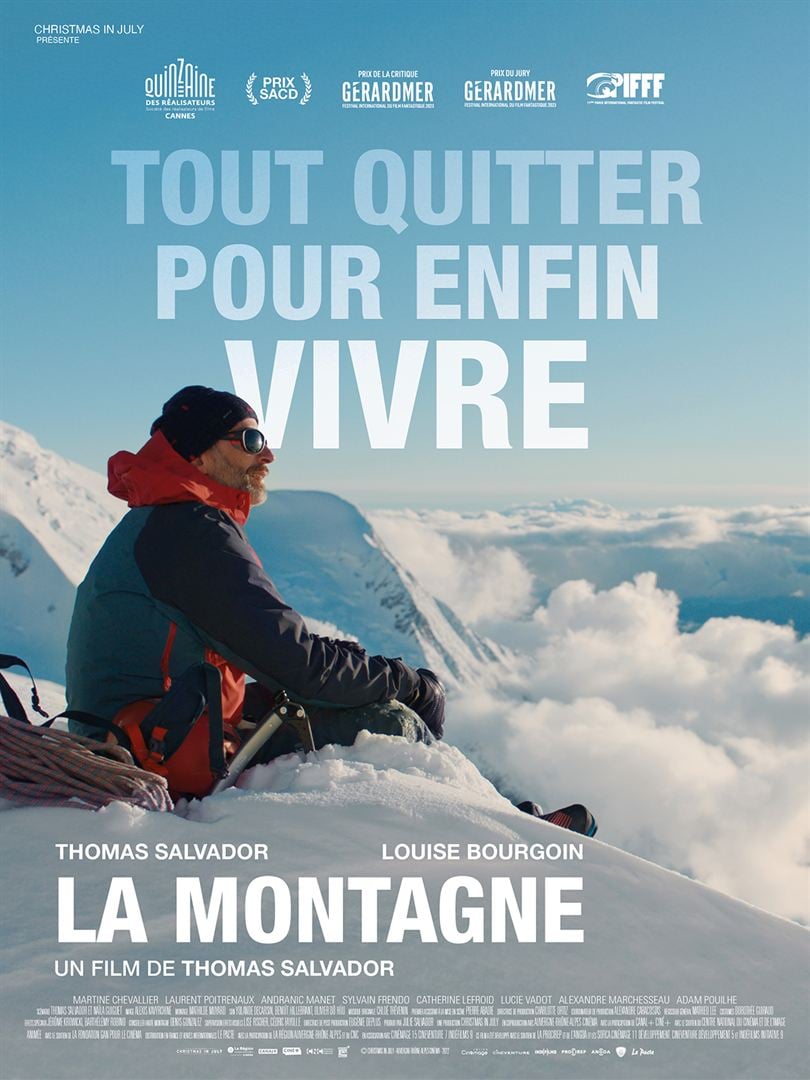

Pierre (Thomas Salvador himself) est roboticien. À l’occasion d’un déplacement chez un client dans les Alpes, l’appel des cimes est le plus fort : il renonce à revenir à Paris, achète l’équipement complet du parfait alpiniste et plante sa tente au pied de l’Aiguille du midi.

Pierre (Thomas Salvador himself) est roboticien. À l’occasion d’un déplacement chez un client dans les Alpes, l’appel des cimes est le plus fort : il renonce à revenir à Paris, achète l’équipement complet du parfait alpiniste et plante sa tente au pied de l’Aiguille du midi.

Le premier film de Thomas Salvador, sorti début 2015, Vincent n’a pas d’écailles, le mettait d’emblée dans la foulée des Peretjako, Triet, Brac, Betbeder, Letourneur, ces jeunes réalisateurs qui insufflaient un vent d’air frais dans le cinéma français. Mais depuis huit ans, plus rien. C’est avec d’autant plus de gourmandise qu’on le retrouve dans son second long, qui présente avec le premier plusieurs ressemblances : Thomas Salvador y interprète à nouveau le rôle principal, y raconte une histoire volontairement minimaliste et y instille quelques touches de fantastique.

Le sujet de La Montagne est riche de promesses : un homme « normal » abandonne tout pour embrasser une autre vie. Et ses premiers plans le mettent en scène avec une économie remarquable. On ne saura rien de Pierre, de son passé, de ses amours, sinon de sa famille qui, l’espace d’un déjeuner, essaiera en vain de le convaincre de revenir à son ancienne vie. Mais on le verra très vite prendre ses marques dans la Vallée blanche, dont les horizons majestueux donnent lieu à quelques plans superbes.

Il y aurait eu beaucoup à dire sur ce personnage, sur son lâcher-prise, sur les motifs qui l’ont conduit à prendre cette décision radicale et sur les difficultés pratiques à la mettre en oeuvre. Mais telle n’est pas la voie choisie par Thomas Salvador. Comme dans Vincent n’a pas d’écailles, il prend dans la seconde moitié de La Montagne le parti du fantastique voire du surnaturel. S’y rajoute une romance dont le seul mérite est de faire jouer la toujours parfaite Louise Bourgoin. Certains spectateurs les trouveront peut-être très poétiques. Je les ai quant à moi trouvés maladroits.

D’autant que le film a la mauvaise idée de s’allonger interminablement. J’ai passé la dernière demi-heure à anticiper à chaque plan qu’il était le dernier. Mais le scénario rajoute encore et encore une couche de plus. Le film s’étire pendant 1h52 – alors que Vincent…. avait l’élégance de durer 1h18 à peine. Et la façon dont il se termine, tout bien réfléchi, est particulièrement gnangnan. Dommage….

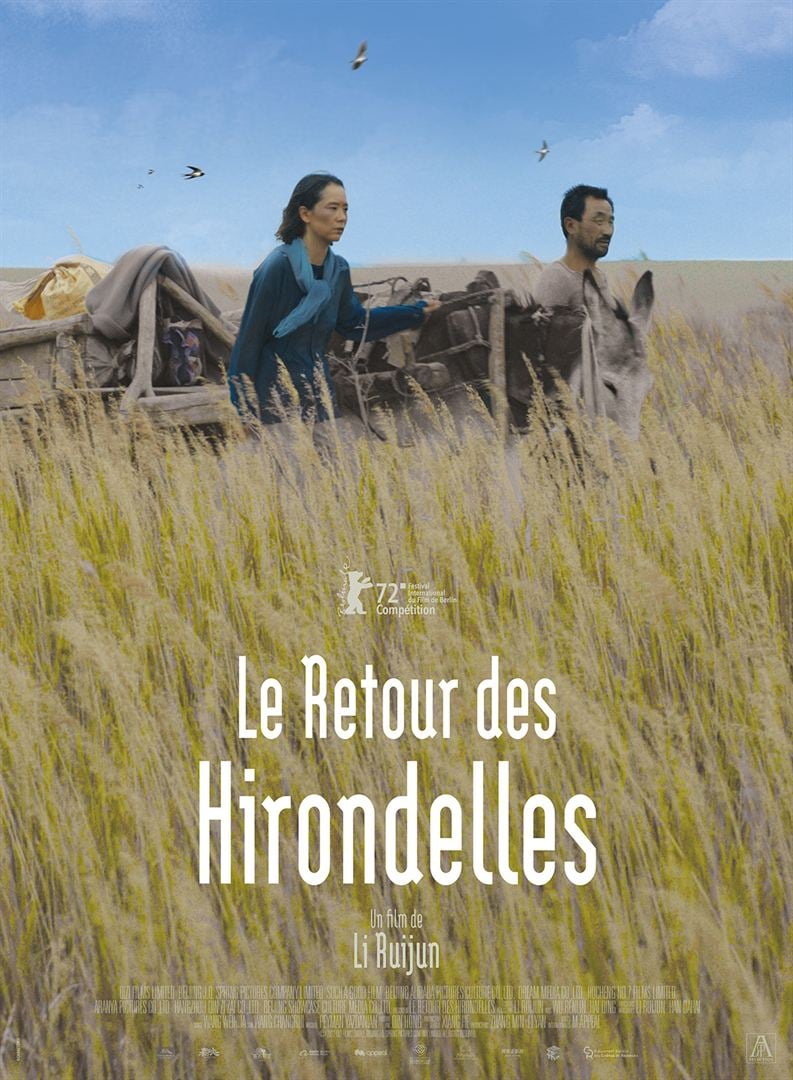

Un mariage est arrangé entre Le Cadet, un simplet sous l’emprise de sa famille, dont le rhésus rare va sauver le nabab du village, et Guiying, une jeune femme devenue incontinente et handicapée à force de coups et de mauvais traitements. Le couple misérable s’installe sur le lopin de terre qui lui a été concédé et y construit une minuscule maison. Lentement, la tendresse naît entre les deux êtres tandis que les saisons passent et que la Chine rurale se transforme.

Un mariage est arrangé entre Le Cadet, un simplet sous l’emprise de sa famille, dont le rhésus rare va sauver le nabab du village, et Guiying, une jeune femme devenue incontinente et handicapée à force de coups et de mauvais traitements. Le couple misérable s’installe sur le lopin de terre qui lui a été concédé et y construit une minuscule maison. Lentement, la tendresse naît entre les deux êtres tandis que les saisons passent et que la Chine rurale se transforme. Un petit frère brosse la chronique pendant vingt ans d’une famille ivoirienne immigrée en France. Rose est arrivée à Paris en 1989, avec deux de ses quatre fils. Hébergée par un couple de parents, elle trouve un emploi de femme de ménage dans un hôtel. Éprise de liberté, elle refuse l’union avec Jules César, un compatriote que sa famille lui présente, et lui préfère une aventure sans lendemain avec un ouvrier tunisien du bâtiment.

Un petit frère brosse la chronique pendant vingt ans d’une famille ivoirienne immigrée en France. Rose est arrivée à Paris en 1989, avec deux de ses quatre fils. Hébergée par un couple de parents, elle trouve un emploi de femme de ménage dans un hôtel. Éprise de liberté, elle refuse l’union avec Jules César, un compatriote que sa famille lui présente, et lui préfère une aventure sans lendemain avec un ouvrier tunisien du bâtiment. Un père et sa fille partent passer une semaine en Turquie dans une résidence de vacances en bord de mer. Sophie (Frankie Corio) a onze ans. C’est une pré-ado vive et sensible. Calum (Paul Mescal, révélé par la série Normal People) est plus secret : on comprend qu’il est séparé de la mère de Sophie, qu’il a quitté l’Ecosse pour Londres, que le menace peut-être le gouffre de la dépression.

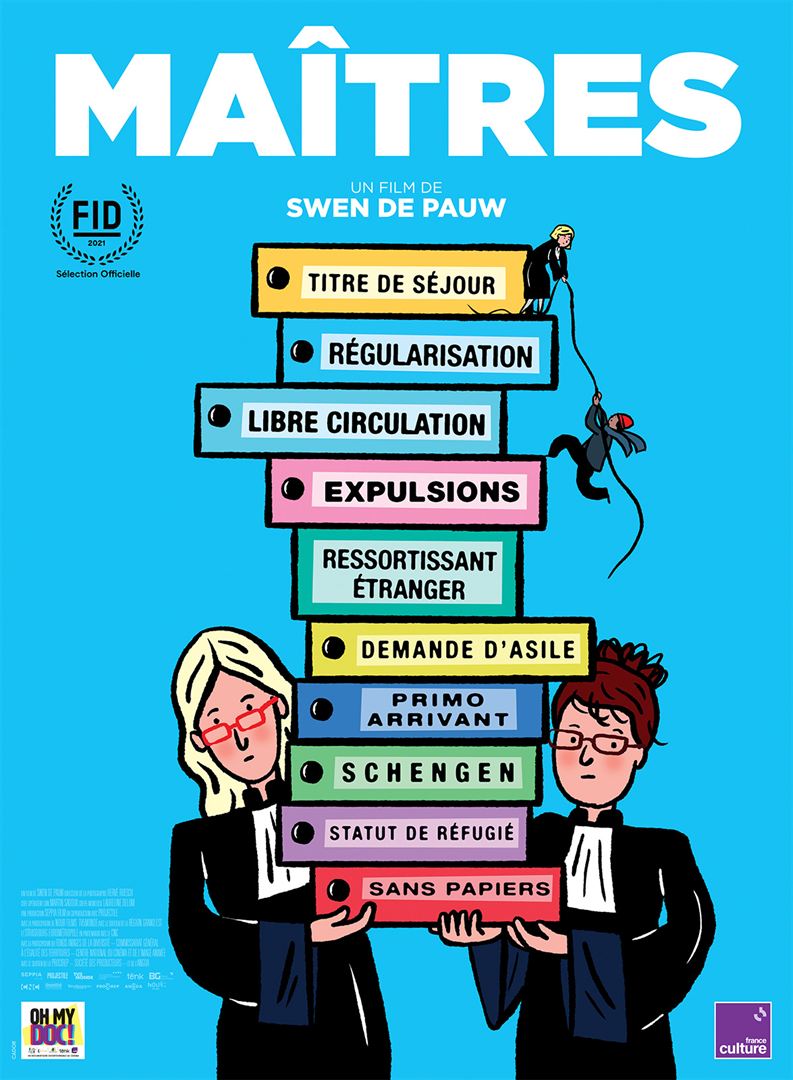

Un père et sa fille partent passer une semaine en Turquie dans une résidence de vacances en bord de mer. Sophie (Frankie Corio) a onze ans. C’est une pré-ado vive et sensible. Calum (Paul Mescal, révélé par la série Normal People) est plus secret : on comprend qu’il est séparé de la mère de Sophie, qu’il a quitté l’Ecosse pour Londres, que le menace peut-être le gouffre de la dépression. Pendant quelques mois, le documentariste Swen de Pauw a planté sa caméra dans l’étude de trois avocates strasbourgeoises spécialisées en droit des étrangers. Il les filme en plein travail, face à leurs clients, plongées dans leurs dossiers, pendues au téléphone, dictant un courrier ou le regard vide à leur balcon tirant sur une cigarette. Face à elles défilent des demandeurs d’asile, des résidents en fin de droits, des étrangers qui aimeraient acquérir la nationalité française…. Autour d’elles, s’agite une ribambelle de stagiaires tandis que deux secrétaires d’un calme imperturbable gèrent le chaos.

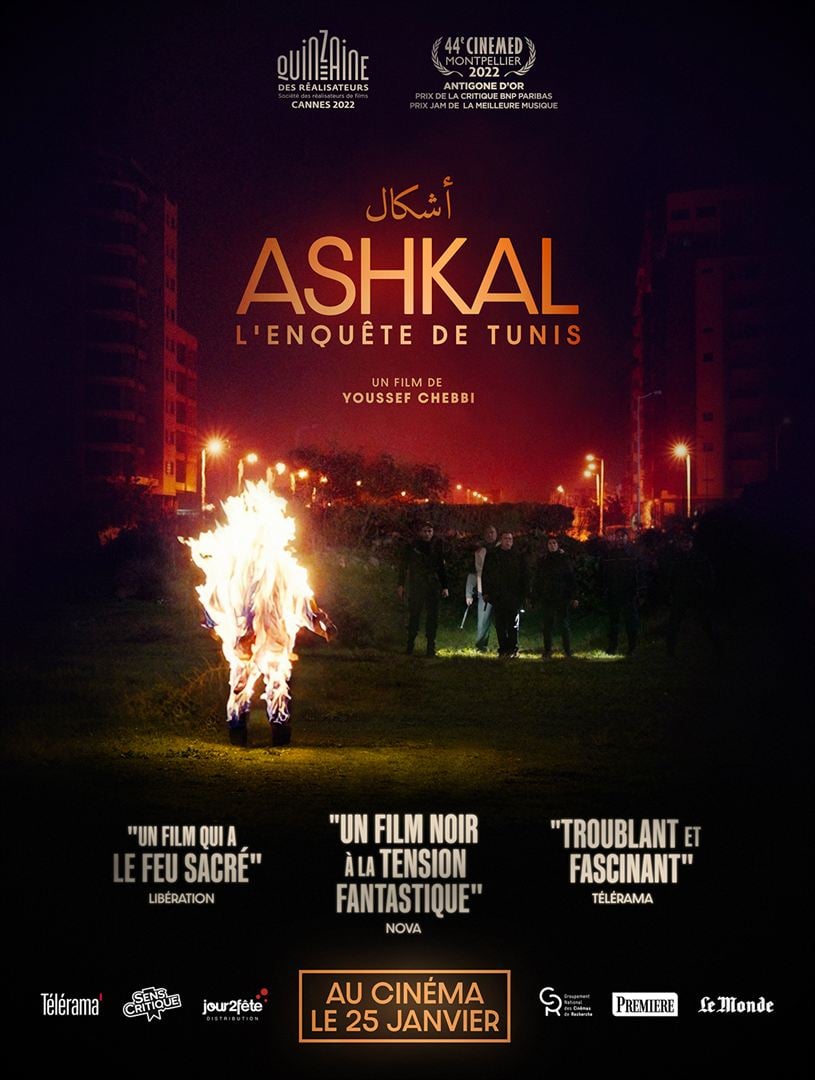

Pendant quelques mois, le documentariste Swen de Pauw a planté sa caméra dans l’étude de trois avocates strasbourgeoises spécialisées en droit des étrangers. Il les filme en plein travail, face à leurs clients, plongées dans leurs dossiers, pendues au téléphone, dictant un courrier ou le regard vide à leur balcon tirant sur une cigarette. Face à elles défilent des demandeurs d’asile, des résidents en fin de droits, des étrangers qui aimeraient acquérir la nationalité française…. Autour d’elles, s’agite une ribambelle de stagiaires tandis que deux secrétaires d’un calme imperturbable gèrent le chaos. Dans Les Jardins de Carthage (ça commence comme Salammbô), un complexe immobilier laissé à l’abandon en périphérie de Tunis dont la construction avait été interrompue à la chute de Ben Ali, un gardien d’immeuble meurt brûlé vif. S’est-il immolé ? A-t-il été tué ? Bientôt, dans les mêmes circonstances, une jeune employée de maison perd la vie. Deux policiers mènent l’enquête, sur fond de corruption endémique au sein de la police tunisienne et de règlements de comptes : Batal, un père de famille pris dans un conflit de loyauté, et Fatma, une jeune policière dont le père siège à la Commission Vérité et Réconciliation.

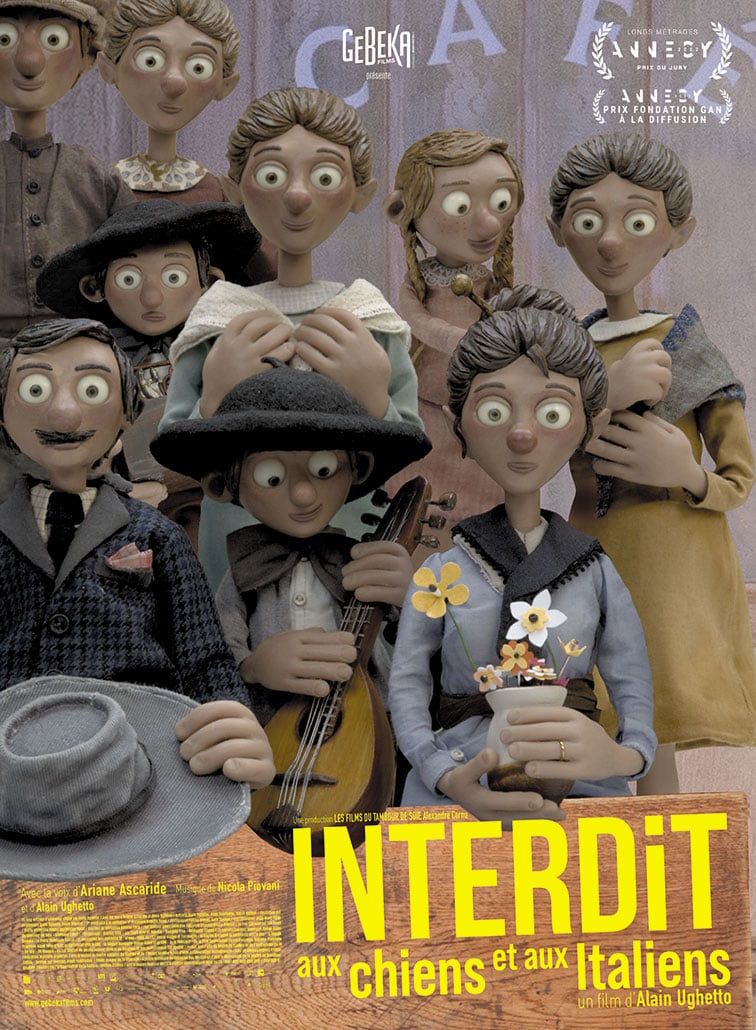

Dans Les Jardins de Carthage (ça commence comme Salammbô), un complexe immobilier laissé à l’abandon en périphérie de Tunis dont la construction avait été interrompue à la chute de Ben Ali, un gardien d’immeuble meurt brûlé vif. S’est-il immolé ? A-t-il été tué ? Bientôt, dans les mêmes circonstances, une jeune employée de maison perd la vie. Deux policiers mènent l’enquête, sur fond de corruption endémique au sein de la police tunisienne et de règlements de comptes : Batal, un père de famille pris dans un conflit de loyauté, et Fatma, une jeune policière dont le père siège à la Commission Vérité et Réconciliation. Les grands-parents de Alain Ughetto sont originaires d’un petit village du Piémont. Ils ont émigré en France dans les années 30 après avoir été en butte au fascisme et à la misère. Le grand-père, Luigi, avait participé à la construction du tunnel du Simplon. En France, il a construit le barrage de Génissiat sur le Rhône. Avec des personnages en pâte à modeler, filmés en stop motion, des morceaux de charbon, de sucre, des châtaignes et même sa propre main qu’on voit de temps en temps entrer dans le champ, le réalisateur de Jasmine raconte avec ironie leur histoire.

Les grands-parents de Alain Ughetto sont originaires d’un petit village du Piémont. Ils ont émigré en France dans les années 30 après avoir été en butte au fascisme et à la misère. Le grand-père, Luigi, avait participé à la construction du tunnel du Simplon. En France, il a construit le barrage de Génissiat sur le Rhône. Avec des personnages en pâte à modeler, filmés en stop motion, des morceaux de charbon, de sucre, des châtaignes et même sa propre main qu’on voit de temps en temps entrer dans le champ, le réalisateur de Jasmine raconte avec ironie leur histoire. Frédérique (Park Ji-Min) est née en Corée. Abandonnée à sa naissance, vingt-cinq ans plus tôt, elle a été recueillie par une famille française aimante et a grandi dans le Lot sans contact avec son pays d’origine. Elle y revient un peu par hasard en 2013 et, alors même qu’elle n’en avait pas formulé consciemment le projet, part à la recherche de ses parents biologiques.

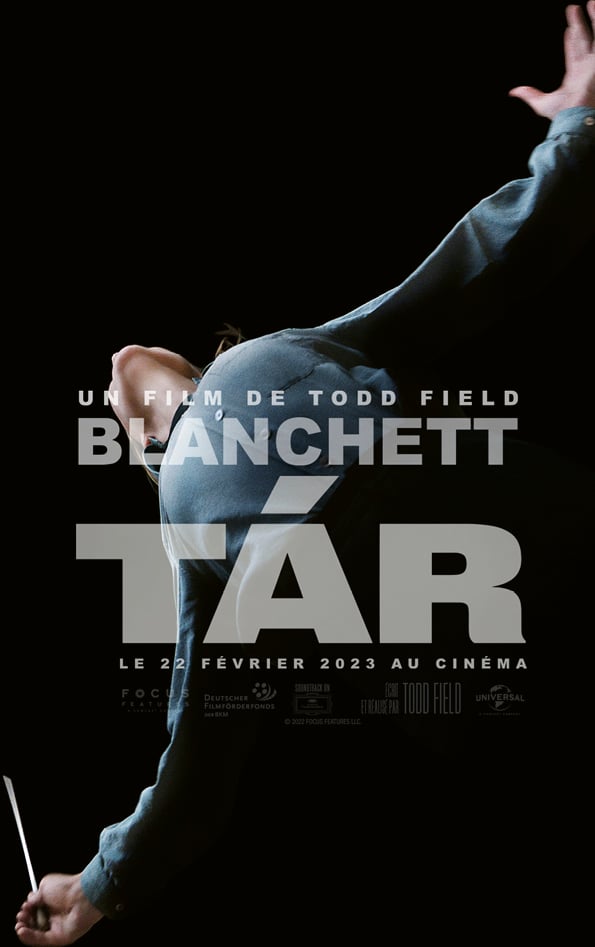

Frédérique (Park Ji-Min) est née en Corée. Abandonnée à sa naissance, vingt-cinq ans plus tôt, elle a été recueillie par une famille française aimante et a grandi dans le Lot sans contact avec son pays d’origine. Elle y revient un peu par hasard en 2013 et, alors même qu’elle n’en avait pas formulé consciemment le projet, part à la recherche de ses parents biologiques. Lydia Tár (Cate Blanchett) est une star. Elle dirige l’orchestre philharmonique de Berlin, s’apprête à publier sa biographie et à boucler pour la Deutsche Grammophon l’enregistrement de l’intégrale des symphonies de Mahler. Accompagnée de Francesca (Noémie Merlant), sa fidèle assistante, elle vit entre New York et Berlin où habitent son épouse Sharon (Nina Hoss), premier violon à la Philharmonie, et leur fille Petra.

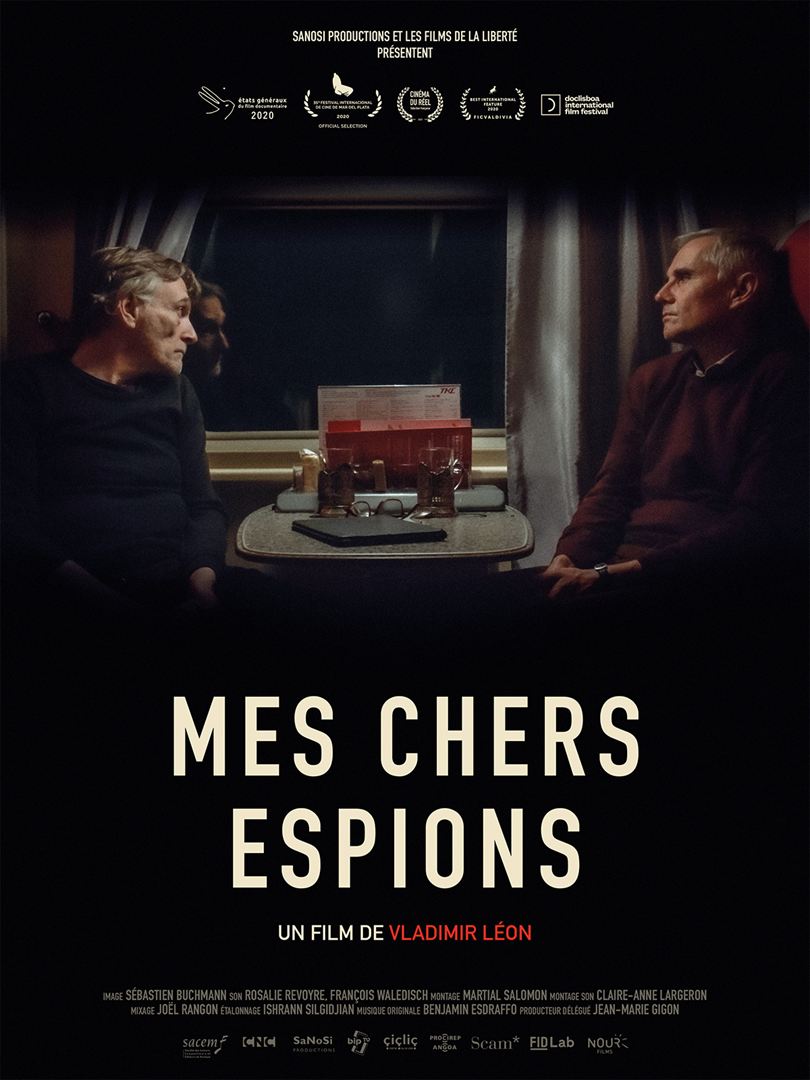

Lydia Tár (Cate Blanchett) est une star. Elle dirige l’orchestre philharmonique de Berlin, s’apprête à publier sa biographie et à boucler pour la Deutsche Grammophon l’enregistrement de l’intégrale des symphonies de Mahler. Accompagnée de Francesca (Noémie Merlant), sa fidèle assistante, elle vit entre New York et Berlin où habitent son épouse Sharon (Nina Hoss), premier violon à la Philharmonie, et leur fille Petra. Un couple de Russes blancs, installés en banlieue parisienne, a été accusé d’espionnage et brutalement expulsé de France, avec leurs deux filles, en juin 1948. Ils sont revenus en Union soviétique. Leur aînée a épousé le correspondant de L’Humanité à Moscou. Le couple a eu deux fils, Pierre en 1959 et Vladimir dix ans plus tard, qui grandiront en Russie jusqu’à leur retour en France en 1975.

Un couple de Russes blancs, installés en banlieue parisienne, a été accusé d’espionnage et brutalement expulsé de France, avec leurs deux filles, en juin 1948. Ils sont revenus en Union soviétique. Leur aînée a épousé le correspondant de L’Humanité à Moscou. Le couple a eu deux fils, Pierre en 1959 et Vladimir dix ans plus tard, qui grandiront en Russie jusqu’à leur retour en France en 1975.