Jacques Romand (Vincent Lindon) est en pleine dépression après le drame familial qu’il a vécu. Après une altercation au collège où il enseigne, amplement relayée sur les réseaux sociaux, il a demandé une disponibilité à l’Education nationale. Un soir, il est témoin d’un vol à la supérette où il fait ses courses et collabore à l’arrestation d’un des larrons. Victor (Stefan Virgil Stoica) a quatorze ans. Il est rom. Orphelin, il est sous la coupe de son oncle qui le bat comme plâtre s’il ne ramène pas chaque jour le fruit de ses petits larcins. Jacques n’accepte pas d’abandonner le gamin à son sort et décide, avec l’aide de Harmel, la directrice d’une association, de lui venir en aide.

Jacques Romand (Vincent Lindon) est en pleine dépression après le drame familial qu’il a vécu. Après une altercation au collège où il enseigne, amplement relayée sur les réseaux sociaux, il a demandé une disponibilité à l’Education nationale. Un soir, il est témoin d’un vol à la supérette où il fait ses courses et collabore à l’arrestation d’un des larrons. Victor (Stefan Virgil Stoica) a quatorze ans. Il est rom. Orphelin, il est sous la coupe de son oncle qui le bat comme plâtre s’il ne ramène pas chaque jour le fruit de ses petits larcins. Jacques n’accepte pas d’abandonner le gamin à son sort et décide, avec l’aide de Harmel, la directrice d’une association, de lui venir en aide.

Je suis allé voir avec des semelles de plomb ce film dont la bande-annonce avait été diffusée ad nauseam pendant tout le mois de février. Il ne passait plus en troisième semaine que dans une seule salle parisienne, à des heures improbables, signe évident de son échec cinglant. Pourtant j’aime beaucoup le cinéma noir et tendu de Nicolas Boukhrief (Le Convoyeur, Made in France, Trois Jours et une vie…).

Abandonnant son registre habituel, Boukhrief marche sur les pas du cinéma social des frères Dardenne et de Stéphane Brizé. On pense aux premiers, et notamment au Gamin au vélo, un de leurs tout meilleurs films, qui racontait aussi l’histoire de l’attachement d’une adulte (Cécile de France) pour un enfant. On pense évidemment au second à cause de Vincent Lindon, son acteur fétiche. Le futur candidat à l’élection présidentielle – Le Monde, dans un long reportage, racontait le mois dernier ce fantasme délirant – se plaît à passer le costume d’un rôle qui lui est désormais familier : celui du mâle blanc d’âge mûr qui tout à la fois porte sur ses épaules le poids de la culpabilité de notre système injuste/capitaliste/postcolonial, refuse de se laisser broyer et puise dans les forces qui lui restent le ressort d’une juste colère.

Ce message, si politiquement correct, me sort des yeux. Je conçois volontiers la subjectivité de ma réaction et j’accepte tout aussi volontiers qu’on ne la partage pas. On me rétorquera – et on n’aura pas tort – que les violences infligées à ce gamin, la main tendue de cet homme en miettes, la manière dont il aide ce fils de substitution (ah ! le titre !) tout en se reconstruisant sont justes et belles. On pourra même ajouter que ces sentiments là sont préférables à ceux, radicalement opposés, qui prôneraient le racisme ou l’exclusion. Ces arguments sont recevables. Mais tant de bien-pensance mielleuse finit par coller aux doigts.

Et, si on revient d’un terrain politique vers celui plus strictement cinématographique, on ne peut que bâiller d’ennui devant un scénario qui déroule un récit dont on connaît depuis la bande-annonce le début, le milieu et la fin.

L’action de La Jeune Fille et les Paysans se déroule dans un petit village polonais. Elle est rythmée par les saisons qui passent. Le film a pour héroïne Jagna, une superbe jeune femme que tout le village convoite. Jagna est secrètement amoureuse d’Antek, un homme marié et père de famille qui fait d’elle sa maîtresse. Mais le propre père d’Antek, un veuf riche, convainc la mère de Jagna de lui donner sa fille.

L’action de La Jeune Fille et les Paysans se déroule dans un petit village polonais. Elle est rythmée par les saisons qui passent. Le film a pour héroïne Jagna, une superbe jeune femme que tout le village convoite. Jagna est secrètement amoureuse d’Antek, un homme marié et père de famille qui fait d’elle sa maîtresse. Mais le propre père d’Antek, un veuf riche, convainc la mère de Jagna de lui donner sa fille. Née en 1959 à Châteauroux, Christine Schwartz n’est reconnue qu’à quatorze ans par son père qui lui transmet son patronyme. Christine Angot est violée par son père entre treize et seize ans. Elle révèle l’inceste qu’elle subit en 1999. Elle en fait le sujet de plusieurs de ses livres : L’Inceste, Un amour impossible, Le Voyage dans l’Est. Elle a décidé de poursuivre au cinéma son entreprise littéraire.

Née en 1959 à Châteauroux, Christine Schwartz n’est reconnue qu’à quatorze ans par son père qui lui transmet son patronyme. Christine Angot est violée par son père entre treize et seize ans. Elle révèle l’inceste qu’elle subit en 1999. Elle en fait le sujet de plusieurs de ses livres : L’Inceste, Un amour impossible, Le Voyage dans l’Est. Elle a décidé de poursuivre au cinéma son entreprise littéraire. Mathieu (Guillaume Canet quasiment dans son propre rôle) est un acteur célèbre en pleine crise de la quarantaine. Noué par la peur de l’échec, il vient de laisser en plan la pièce de théâtre qu’il devait interpréter deux semaines avant la première. Loin de Paris, il se réfugie à Quiberon pour une semaine de thalassothérapie. Alice (Alba Rohrwacher) l’y retrouve. Elle fut son amoureuse quinze ans plus tôt avant de venir s’installer en Bretagne, s’y marier et y avoir un enfant.

Mathieu (Guillaume Canet quasiment dans son propre rôle) est un acteur célèbre en pleine crise de la quarantaine. Noué par la peur de l’échec, il vient de laisser en plan la pièce de théâtre qu’il devait interpréter deux semaines avant la première. Loin de Paris, il se réfugie à Quiberon pour une semaine de thalassothérapie. Alice (Alba Rohrwacher) l’y retrouve. Elle fut son amoureuse quinze ans plus tôt avant de venir s’installer en Bretagne, s’y marier et y avoir un enfant. Chroniques de Téhéran n’est pas un documentaire, même si son sujet s’en rapproche, mais un film de fiction. Il est composé de neuf saynètes toutes filmées selon un protocole identique. On y voit un seul personnage, en plan américain comme le montre son affiche. On comprend bientôt qu’il s’agit d’une galerie d’Iraniens et d’Iraniennes filmés aux différents âges de leur vie. Ils sont confrontés à un interlocuteur invisible, un détenteur d’une autorité exercée sur eux avec violence et arbitraire : un père de famille se voit refuser d’enregistrer son enfant sous le prénom de David au motif qu’il véhiculerait une influence étrangère, une conductrice de taxi doit acquitter une amende pour avoir conduit sans hijab, un réalisateur est contraint de dénaturer son scénario s’il veut obtenir le visa de la censure, etc.

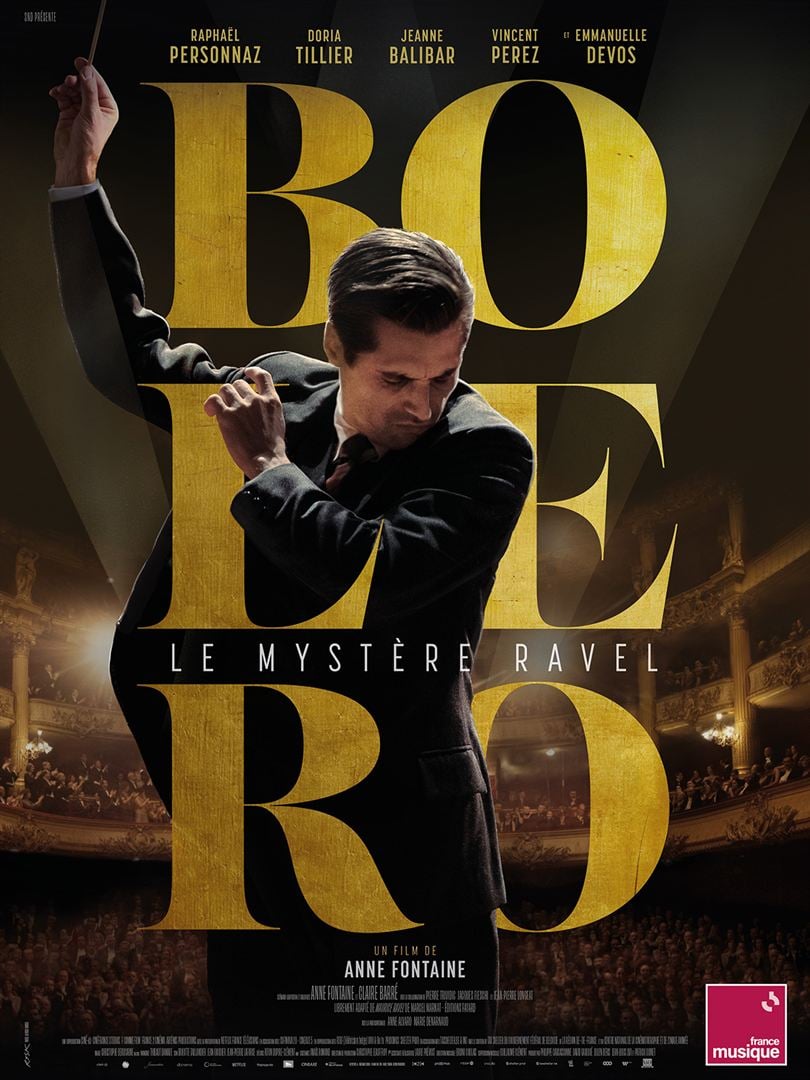

Chroniques de Téhéran n’est pas un documentaire, même si son sujet s’en rapproche, mais un film de fiction. Il est composé de neuf saynètes toutes filmées selon un protocole identique. On y voit un seul personnage, en plan américain comme le montre son affiche. On comprend bientôt qu’il s’agit d’une galerie d’Iraniens et d’Iraniennes filmés aux différents âges de leur vie. Ils sont confrontés à un interlocuteur invisible, un détenteur d’une autorité exercée sur eux avec violence et arbitraire : un père de famille se voit refuser d’enregistrer son enfant sous le prénom de David au motif qu’il véhiculerait une influence étrangère, une conductrice de taxi doit acquitter une amende pour avoir conduit sans hijab, un réalisateur est contraint de dénaturer son scénario s’il veut obtenir le visa de la censure, etc. En 1928, Maurice Ravel (Raphaël Personnaz) est au sommet de sa gloire. Il part en tournée de concert aux Etats-Unis. Son amie Ida Rubinstein (Jeanne Balibar) lui a commandé un ballet. Cloîtré dans la villa qu’il vient d’acquérir à Montfort-l’Amaury, il s’échine à mettre en musique les bruits du monde. Son projet expérimental sera créé à l’Opéra-Garnier et suscita immédiatement l’enthousiasme. Le Boléro est devenu l’un des rares « tubes » planétaires de la musique classique – au point que les ayants droit de Ravel ont jusqu’à ce jour engagé une longue bataille judiciaire afin qu’il ne tombe pas dans le domaine public et qu’il continue ainsi à produire de considérables royalties.

En 1928, Maurice Ravel (Raphaël Personnaz) est au sommet de sa gloire. Il part en tournée de concert aux Etats-Unis. Son amie Ida Rubinstein (Jeanne Balibar) lui a commandé un ballet. Cloîtré dans la villa qu’il vient d’acquérir à Montfort-l’Amaury, il s’échine à mettre en musique les bruits du monde. Son projet expérimental sera créé à l’Opéra-Garnier et suscita immédiatement l’enthousiasme. Le Boléro est devenu l’un des rares « tubes » planétaires de la musique classique – au point que les ayants droit de Ravel ont jusqu’à ce jour engagé une longue bataille judiciaire afin qu’il ne tombe pas dans le domaine public et qu’il continue ainsi à produire de considérables royalties. Amos Gitaï est sans doute le plus grand réalisateur israélien. C’est par lui que le cinéma de ce pays s’est fait connaître au monde dans les années 90, avec des oeuvres aussi saisissantes que Kadosh ou Kippour. À soixante-dix ans passés, il n’a rien perdu de son énergie et de sa détermination. Alors qu’il aurait pu céder aux sirènes du mainstream et de l’entertainment, il continue à bricoler ses films sans rien euphémiser de son engagement politique en faveur de la paix.

Amos Gitaï est sans doute le plus grand réalisateur israélien. C’est par lui que le cinéma de ce pays s’est fait connaître au monde dans les années 90, avec des oeuvres aussi saisissantes que Kadosh ou Kippour. À soixante-dix ans passés, il n’a rien perdu de son énergie et de sa détermination. Alors qu’il aurait pu céder aux sirènes du mainstream et de l’entertainment, il continue à bricoler ses films sans rien euphémiser de son engagement politique en faveur de la paix. Xavier de Lauzanne, reporter au long cours, a choisi de retourner au Cambodge qu’il connaît bien pour y avoir consacré un précédent film à l’association Pour un sourire d’enfant. Il y raconte l’histoire du Ballet royal du Cambodge, une forme d’art sacré longtemps pratiqué à la cour du roi.

Xavier de Lauzanne, reporter au long cours, a choisi de retourner au Cambodge qu’il connaît bien pour y avoir consacré un précédent film à l’association Pour un sourire d’enfant. Il y raconte l’histoire du Ballet royal du Cambodge, une forme d’art sacré longtemps pratiqué à la cour du roi. Dai Miyamoto, un adolescent du nord du Japon, fou de saxophone, décide de venir vivre sa passion à Tokyo. Il débarque chez son ami Shunji Tamada auquel il a tôt fait de transmettre sa passion pour le jazz. Ensemble, avec Yukinori Sawabe, un pianiste surdoué, ils vont former un trio. Leur ambition : jouer au SoBlue, la boîte de jazz la plus célèbre du Japon.

Dai Miyamoto, un adolescent du nord du Japon, fou de saxophone, décide de venir vivre sa passion à Tokyo. Il débarque chez son ami Shunji Tamada auquel il a tôt fait de transmettre sa passion pour le jazz. Ensemble, avec Yukinori Sawabe, un pianiste surdoué, ils vont former un trio. Leur ambition : jouer au SoBlue, la boîte de jazz la plus célèbre du Japon. Nous sommes au printemps 1946 dans le Testaccio, un quartier populaire du sud de Rome. Delia (Paola Cortellesi) y vit sous l’emprise de son mari, Ivano (Valerio Mastandrea). Elle élève sa fille aînée qui est sur le point de se marier, au risque de reproduire les erreurs que sa mère a commises, et deux garçons turbulents. Son mari, aussi machiste que violent, la bat comme plâtre au vu et au su de ses trois enfants et de ses voisins qui n’y peuvent mais. Delia rêve à la vie qu’elle aurait pu avoir si elle avait épousé Nino, le mécanicien qui l’avait courtisée plus jeune et qui est toujours épris d’elle. Dans quelques jours se tiendra le référendum qui marquera la fin de la monarchie en Italie et auquel les femmes auront, pour la première fois, le droit de participer.

Nous sommes au printemps 1946 dans le Testaccio, un quartier populaire du sud de Rome. Delia (Paola Cortellesi) y vit sous l’emprise de son mari, Ivano (Valerio Mastandrea). Elle élève sa fille aînée qui est sur le point de se marier, au risque de reproduire les erreurs que sa mère a commises, et deux garçons turbulents. Son mari, aussi machiste que violent, la bat comme plâtre au vu et au su de ses trois enfants et de ses voisins qui n’y peuvent mais. Delia rêve à la vie qu’elle aurait pu avoir si elle avait épousé Nino, le mécanicien qui l’avait courtisée plus jeune et qui est toujours épris d’elle. Dans quelques jours se tiendra le référendum qui marquera la fin de la monarchie en Italie et auquel les femmes auront, pour la première fois, le droit de participer.