DayZ est un jeu vidéo RPG en ligne vendu à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 2018. Les joueurs évoluent dans une république post-soviétique dont la population a été transformée en zombies menaçants. Ils doivent s’organiser pour survivre, soit en coopérant, soit en s’entretuant.

DayZ est un jeu vidéo RPG en ligne vendu à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 2018. Les joueurs évoluent dans une république post-soviétique dont la population a été transformée en zombies menaçants. Ils doivent s’organiser pour survivre, soit en coopérant, soit en s’entretuant.

Trois anciens étudiants des Beaux-Arts de Montpellier, Ekiem Barbier, Guilhem Causse et Quentin L’helgoualc’h, qui avaient ensemble consacré un précédent documentaire au phénomène GTA V, ont filmé leur immersion dans l’univers de DayZ.

Knit’s Island est incroyablement novateur. Il s’agit d’un documentaire entièrement filmé en image de synthèse. Même si vous n’avez jamais joué à un jeu vidéo en ligne – ce qui est (hélas ou tant mieux) mon cas – vous avez déjà vu ces images, de plus en plus réalistes, qui gardent toutefois encore une artificialité dérangeante, notamment dans la retranscription du corps humain, de ses mouvements et des expressions de son visage.

Les trois réalisateurs disent avoir passé près d’un millier d’heures en ligne pendant quatre ans. Ils ont tourné près de deux cents heures de rushes dont ils ont extrait les quatre-vingt-dix minutes du film.

Knit’s Island aurait pu raconter une histoire. C’aurait pu être un film d’horreur survivaliste sur une bande de journalistes venus tourner un documentaire au cœur de ce jeu video et devenant la proie de zombies décérébrés et/ou d’humains cruels. Mais, fidèle de bout en bout à son cahier des charges, Knit’s Island est un documentaire, semblable en tous points à celui que trois documentaristes seraient allés tourner sur une île exotique en interrogeant ses habitants. On y croise plusieurs joueurs, ceux qui y laissent exprimer leurs penchants les plus sadiques, ceux au contraire qui y réinventent un vivre-ensemble plus solidaire. Parfois, dans ces témoignages, affleure un peu de leur personnalité : on y apprend qui ils sont, où ils vivent, quel est leur environnement familial….

Knit’s Island pose plusieurs questions diablement stimulantes sur la virtualité. La plus évidente est celle des frontières entre le réel et la virtualité : s’agit-il de deux mondes imperméables l’un à l’autre ? ou, pour la poser autrement : les experiences vécues dans les mondes virtuels impactent-elles la vie réelle ? par exemple, va-t-on essayer de rencontrer irl (in real life) les joueurs qu’on a croisés dans DayZ ? Knit’s Island pose aussi des questions intimes : que recherche-t-on dans le jeu en ligne ? une évasion ? un défouloir ? une sociabilité que la « vraie vie » ne nous procure pas ? Les plus délicates sont éthiques et juridiques : les notions de Bien et de Mal s’appliquent-elles dans DayZ de la même façon que dans la « vraie vie » ? est-on « responsable » des actes qu’on y commet ?

Pour se rendre intéressante, Iman laisse croire à ses camarades de classe qu’elle a couché avec Damir, le garçon dont elle est secrètement amoureuse, et même qu’elle en est tombée enceinte. La nouvelle se répand et fait scandale.

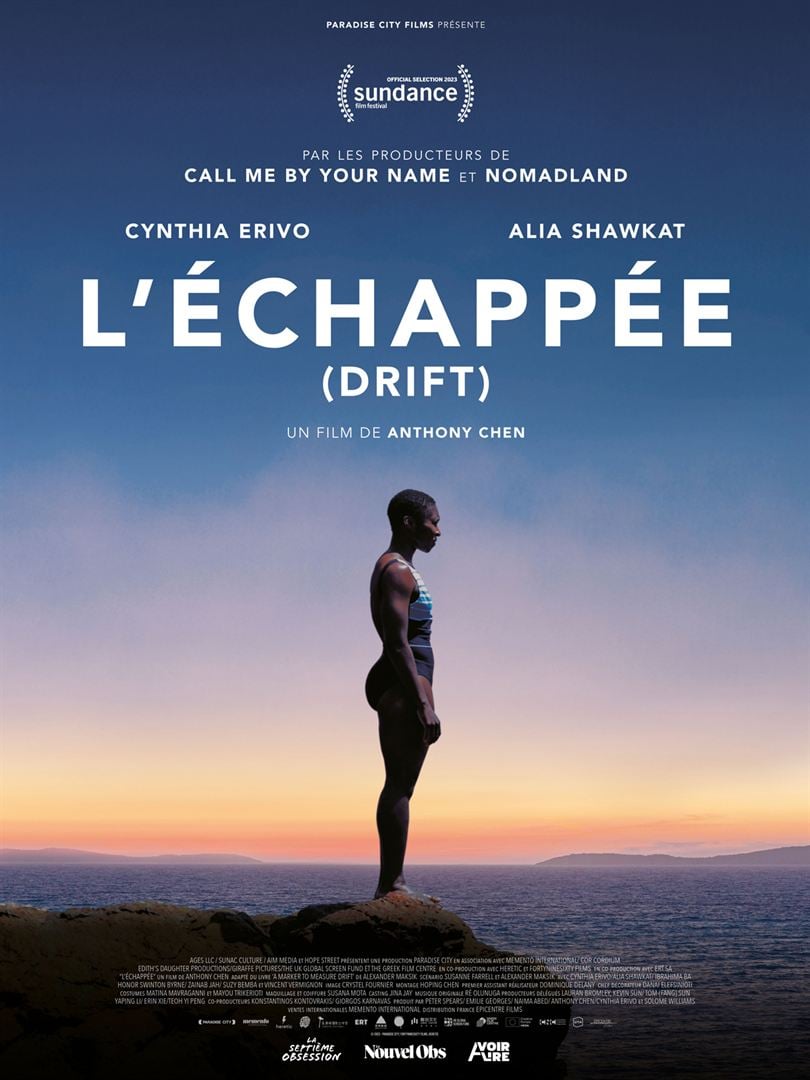

Pour se rendre intéressante, Iman laisse croire à ses camarades de classe qu’elle a couché avec Damir, le garçon dont elle est secrètement amoureuse, et même qu’elle en est tombée enceinte. La nouvelle se répand et fait scandale. Une jeune femme noire et solitaire erre au milieu des touristes d’une île grecque. Elle refuse tout contact, vit de quignons de pain et dort à la belle étoile. Lentement, son identité se dévoile. Jacqueline est libérienne et fuit un passé traumatisant. Une guide américaine, Callie, va progressivement conquérir sa confiance.

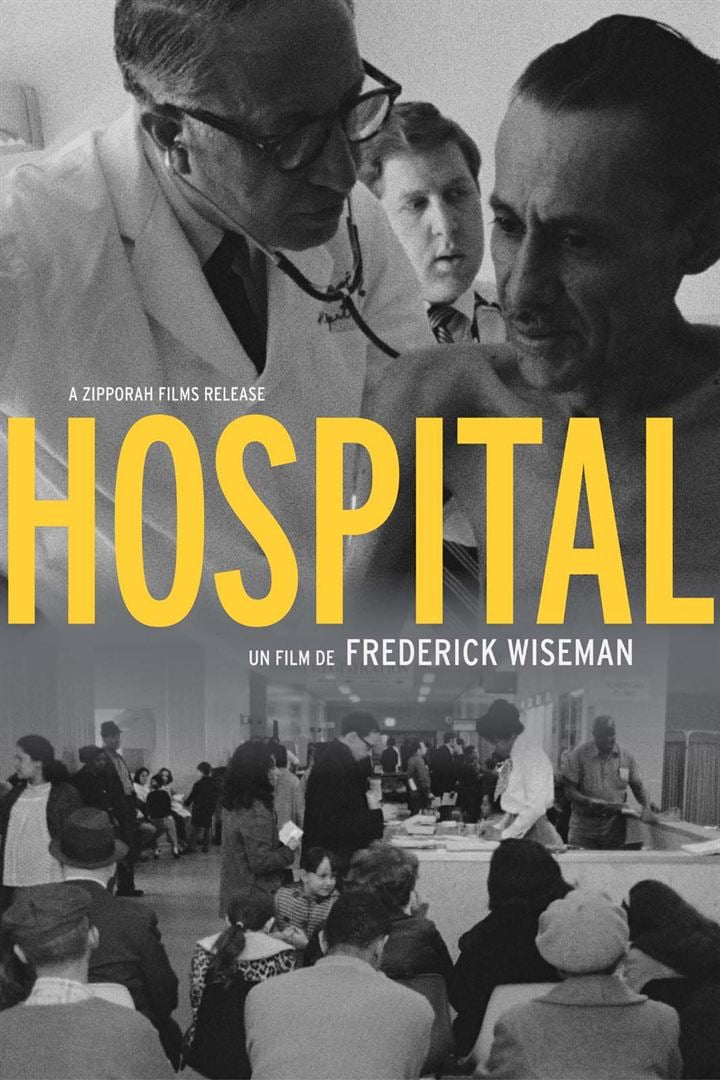

Une jeune femme noire et solitaire erre au milieu des touristes d’une île grecque. Elle refuse tout contact, vit de quignons de pain et dort à la belle étoile. Lentement, son identité se dévoile. Jacqueline est libérienne et fuit un passé traumatisant. Une guide américaine, Callie, va progressivement conquérir sa confiance. À l’occasion de la rétrospective intégrale programmée au Centre Pompidou de l’ensemble de ses films, Meteor Films, son distributeur en France, ressortent en salles trois de ses documentaires réalisés en noir et blanc au tout début de sa carrière, au tournant des années soixante et soixante-dix. Frederick Wiseman y entame son immense radioscopie des institutions américaines : après un hôpital psychiatrique (

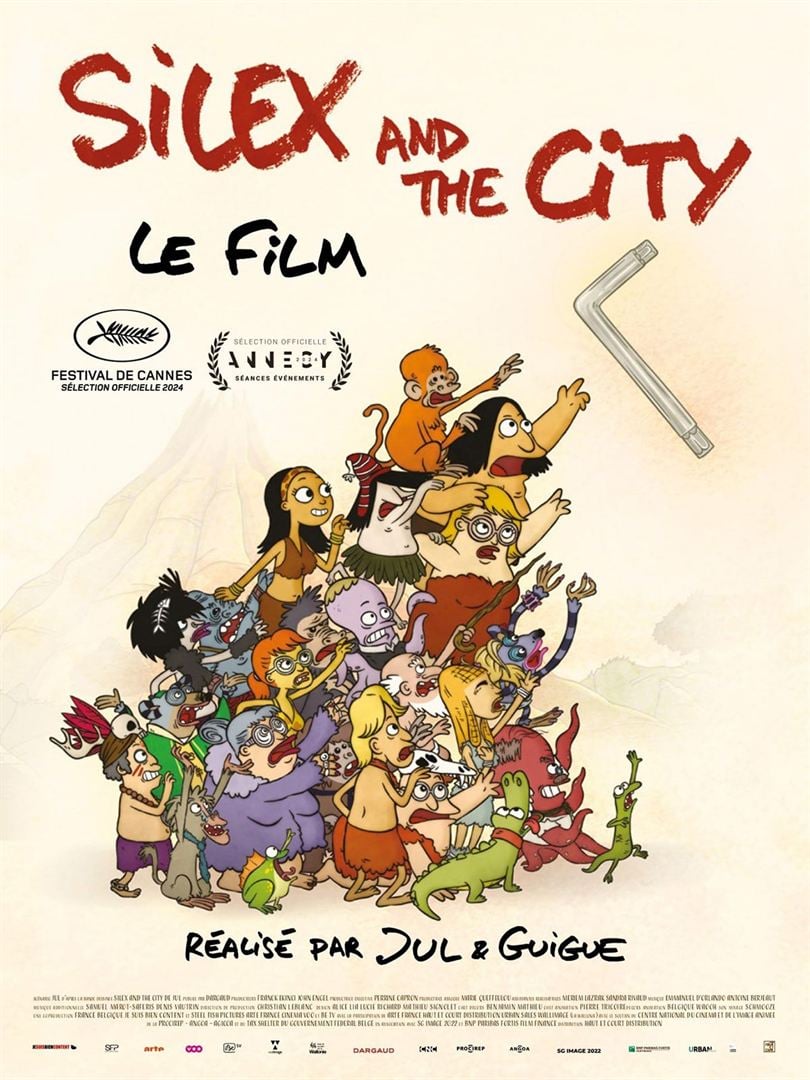

À l’occasion de la rétrospective intégrale programmée au Centre Pompidou de l’ensemble de ses films, Meteor Films, son distributeur en France, ressortent en salles trois de ses documentaires réalisés en noir et blanc au tout début de sa carrière, au tournant des années soixante et soixante-dix. Frederick Wiseman y entame son immense radioscopie des institutions américaines : après un hôpital psychiatrique ( Inutile de présenter au Paléolithique, 40.000 ans av. J.-C., la famille Dotcom, le père, Blog, professeur de chasse, la mère, Spam, professeure de préhistoire-géo, et leurs deux enfants, la fille Web, en pleine crise d’adolescence, et le fils Url, militant « alter-darwiniste ». Les bandes dessinées créées par Jul en 2009 et publiées chez Dargaud (le dixième opus est sous presse) puis la centaine de mini-épisodes de trois minutes à peine diffusés sur Arte de 2012 à 2017 leur ont valu une grande notoriété. Après les BD, après la série TV, l’évolution logique de ce produit populaire appelait le film sur grand écran.

Inutile de présenter au Paléolithique, 40.000 ans av. J.-C., la famille Dotcom, le père, Blog, professeur de chasse, la mère, Spam, professeure de préhistoire-géo, et leurs deux enfants, la fille Web, en pleine crise d’adolescence, et le fils Url, militant « alter-darwiniste ». Les bandes dessinées créées par Jul en 2009 et publiées chez Dargaud (le dixième opus est sous presse) puis la centaine de mini-épisodes de trois minutes à peine diffusés sur Arte de 2012 à 2017 leur ont valu une grande notoriété. Après les BD, après la série TV, l’évolution logique de ce produit populaire appelait le film sur grand écran. Fanny (Lilith Grasmug, l’héroïne habitée par la grâce de

Fanny (Lilith Grasmug, l’héroïne habitée par la grâce de  Après quatorze ans de vie commune, Ale (Itsaso Arana) et Alex (Vito Sanz) ont décidé de rompre. Sans fracas ni bris de vaisselle. Bien au contraire ! Ils ont même décidé de célébrer l’événement en organisant une « fête de séparation » le dernier jour de l’été. Cette annonce plonge leurs amis dans la sidération, qui essaient par tous les moyens de les en dissuader.

Après quatorze ans de vie commune, Ale (Itsaso Arana) et Alex (Vito Sanz) ont décidé de rompre. Sans fracas ni bris de vaisselle. Bien au contraire ! Ils ont même décidé de célébrer l’événement en organisant une « fête de séparation » le dernier jour de l’été. Cette annonce plonge leurs amis dans la sidération, qui essaient par tous les moyens de les en dissuader. Mady est serrurier à Bruxelles. Il se fait piéger par une jeune femme et fracture pour son compte la porte d’un appartement qui n’est pas le sien. Elle s’en échappe avec un magot laissant Mady aux prises avec son propriétaire et bientôt entre les mains d’un gang de criminels. Une course contre la montre commence : Mady doit retrouver, au péril de sa vie, la jeune fille et le magot avant l’aube.

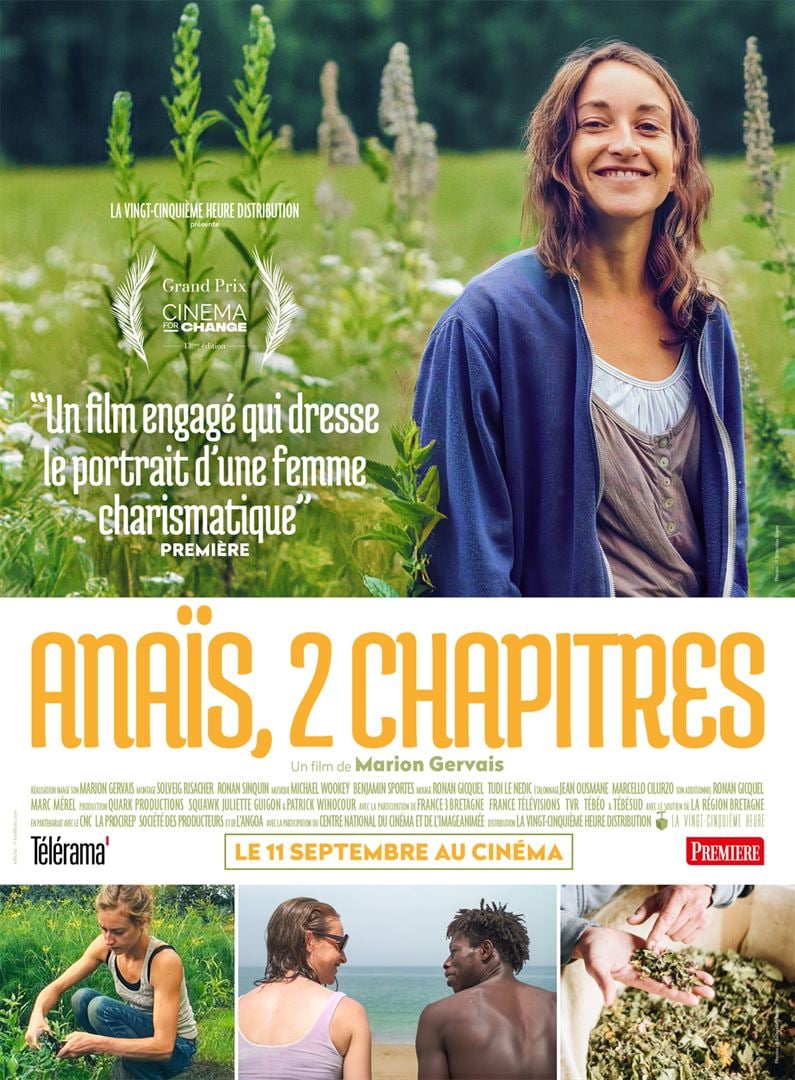

Mady est serrurier à Bruxelles. Il se fait piéger par une jeune femme et fracture pour son compte la porte d’un appartement qui n’est pas le sien. Elle s’en échappe avec un magot laissant Mady aux prises avec son propriétaire et bientôt entre les mains d’un gang de criminels. Une course contre la montre commence : Mady doit retrouver, au péril de sa vie, la jeune fille et le magot avant l’aube. Anaïs est une jeune agricultrice bretonne qui, contre vents et marées, a décidé de produire sur son petit lopin de terre des plantes aromatiques.

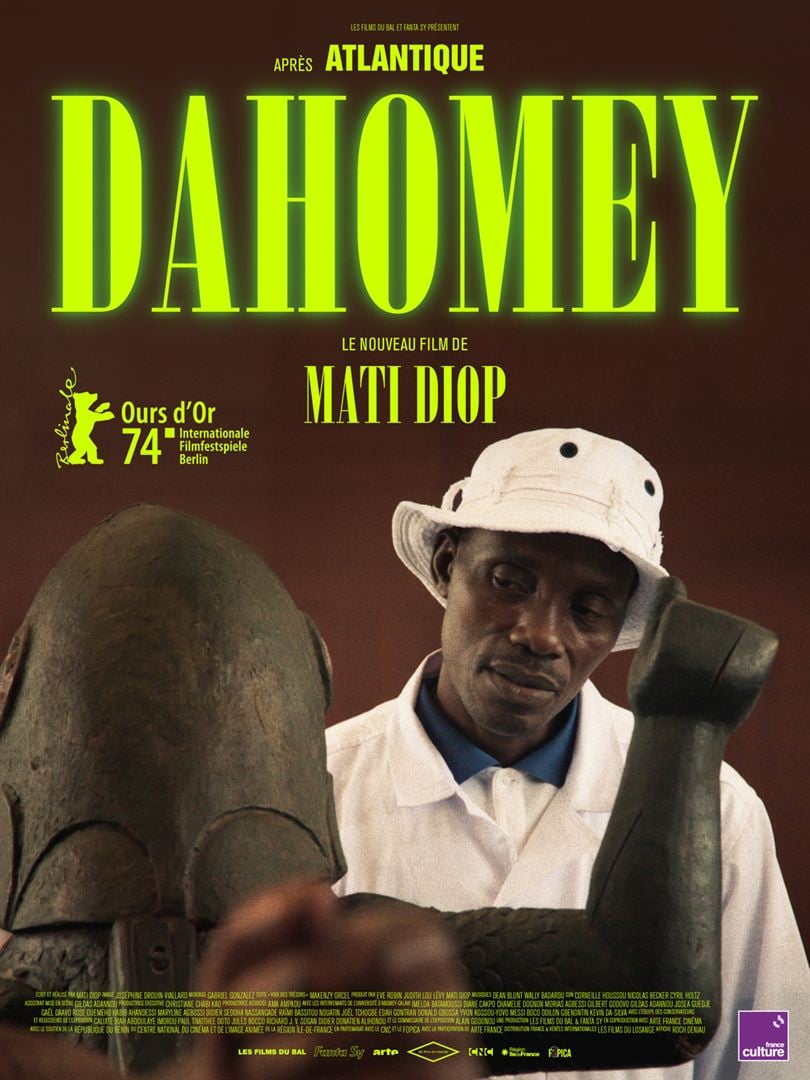

Anaïs est une jeune agricultrice bretonne qui, contre vents et marées, a décidé de produire sur son petit lopin de terre des plantes aromatiques. En novembre 2021, vingt-six pièces des collections du musée du Quai-Branly, que le corps expéditionnaire du colonel Alfred Dodds avait ramenées du pillage de la ville royale d’Abomey en 1892, ont été restituées au terme d’un accord conclu entre la France et le Bénin. Mati Diop filme leur départ du Quai-Branly, leur arrivée à Cotonou où elles sont exposées au Palais présidentiel, exceptionnellement ouvert au public à l’occasion et le débat que cette restitution suscite parmi les étudiants de l’université.

En novembre 2021, vingt-six pièces des collections du musée du Quai-Branly, que le corps expéditionnaire du colonel Alfred Dodds avait ramenées du pillage de la ville royale d’Abomey en 1892, ont été restituées au terme d’un accord conclu entre la France et le Bénin. Mati Diop filme leur départ du Quai-Branly, leur arrivée à Cotonou où elles sont exposées au Palais présidentiel, exceptionnellement ouvert au public à l’occasion et le débat que cette restitution suscite parmi les étudiants de l’université.