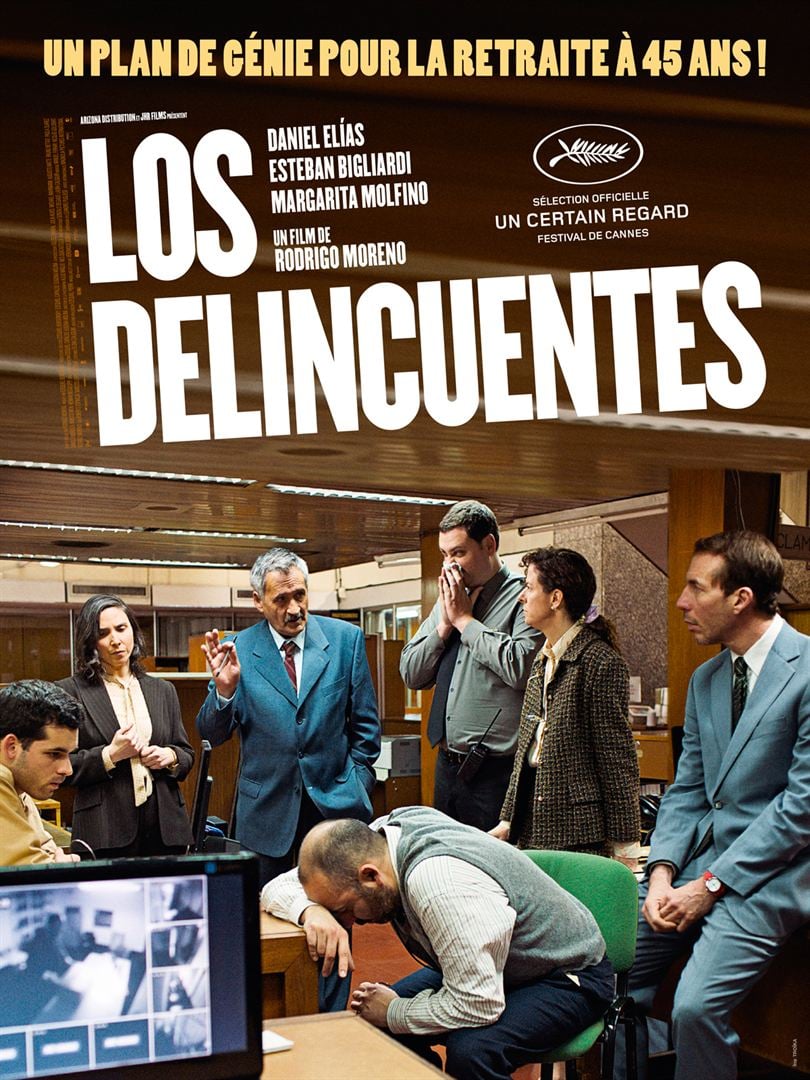

Moran (Daniel Elias) est le trésorier d’une petite banque portègne. Las de son morne quotidien, il refuse la perspective d’une vie de travail et décide de voler dans les coffres de la banque une somme suffisante pour rester oisif le reste de ses jours. Son délit entraînant nécessairement son arrestation et son emprisonnement pendant quelques années au moins, il a besoin d’un complice qui conserverait son butin le temps de son incarcération. Moran sollicite Roman (Esteban Bilgliardi), l’un de ses collègues. Une fois le casse effectué, le destin des deux complices empruntera des chemins surprenants.

Moran (Daniel Elias) est le trésorier d’une petite banque portègne. Las de son morne quotidien, il refuse la perspective d’une vie de travail et décide de voler dans les coffres de la banque une somme suffisante pour rester oisif le reste de ses jours. Son délit entraînant nécessairement son arrestation et son emprisonnement pendant quelques années au moins, il a besoin d’un complice qui conserverait son butin le temps de son incarcération. Moran sollicite Roman (Esteban Bilgliardi), l’un de ses collègues. Une fois le casse effectué, le destin des deux complices empruntera des chemins surprenants.

Projeté à Cannes l’an passé dans la section Un certain regard, encensé par la critique, Los Delincuentes est un film (d)étonnant. Son titre, son affiche, son pitch laissent augurer un thriller, un film de braquage, comme on en a déjà vu beaucoup et comme on les aime souvent (Inside man est pour moi un modèle du genre…. sans parler de la série La Casa del papel). Mais Los Delicuentes prend une autre voie, un détour, un chemin de traverse vers autre chose. Il s’en donne le temps : 3h10, une durée inhabituelle pour ne pas dire extra-ordinaire.

Le cinéma argentin est d’une étonnante richesse et d’une déroutante radicalité. Le collectif Pampero Cine y crée des formes serpentines au format hors normes : La Flor dure 13h34, Trenque Lauquen 4h22. Rodrigo Moreno, le réalisateur de Los Delincuentes, ne fait pas partie de ce collectif ; mais il en est proche. Son film rappelle La Flor aussi bien que Trenque Lauquen. D’ailleurs, on y retrouve plusieurs des acteurs : Esteban Bigliardi, German De SIlva, Laura Paredes…

Dans la forme comme sur le fond, Los Delincuentes filme le lâcher-prise. Il invente à Moran comme à Roman une autre vie possible loin de la capitale et de son labeur asservissant. Il le fait à 700km à l’ouest de Buenos Aires, dans la province de Cordoba, jardin d’Eden où les deux héros croiseront Morna, Norma et Roman. Autant de personnages-anagrammes qui évoquent la possibilité de vies interchangeables.

Il faut savoir lâcher prise pour goûter ce film. Il faut accepter, le temps d’une séance de cinéma, de sortir du temps, de se mettre au rythme d’un autre tempo que celui auquel le cinéma nous a habitués. J’avoue y avoir eu un peu de mal. Le temps, je l’ai trouvé bien long. Si j’ai aimé ses rebondissements inattendus, sa conclusion, en épingle à cheveux, m’a laissé sur ma faim. Un ami m’en a expliqué la raison : il y aura une suite. J’espère qu’il se trompe !

Sidonie Perceval (Isabelle Huppert) a accepté à contrecœur de se rendre au Japon pour la réédition de son premier livre. Son éditeur japonais (Tsuyoshi Ihara) l’y accueille, qui la cornaquera pendant tout son séjour. Sidonie a bien du mal à se faire à la politesse ouatée de ses hôtes. Son trouble grandit encore quand lui apparaît dans sa chambre d’hôtel le fantôme d’Antoine (August Diehl) son mari défunt.

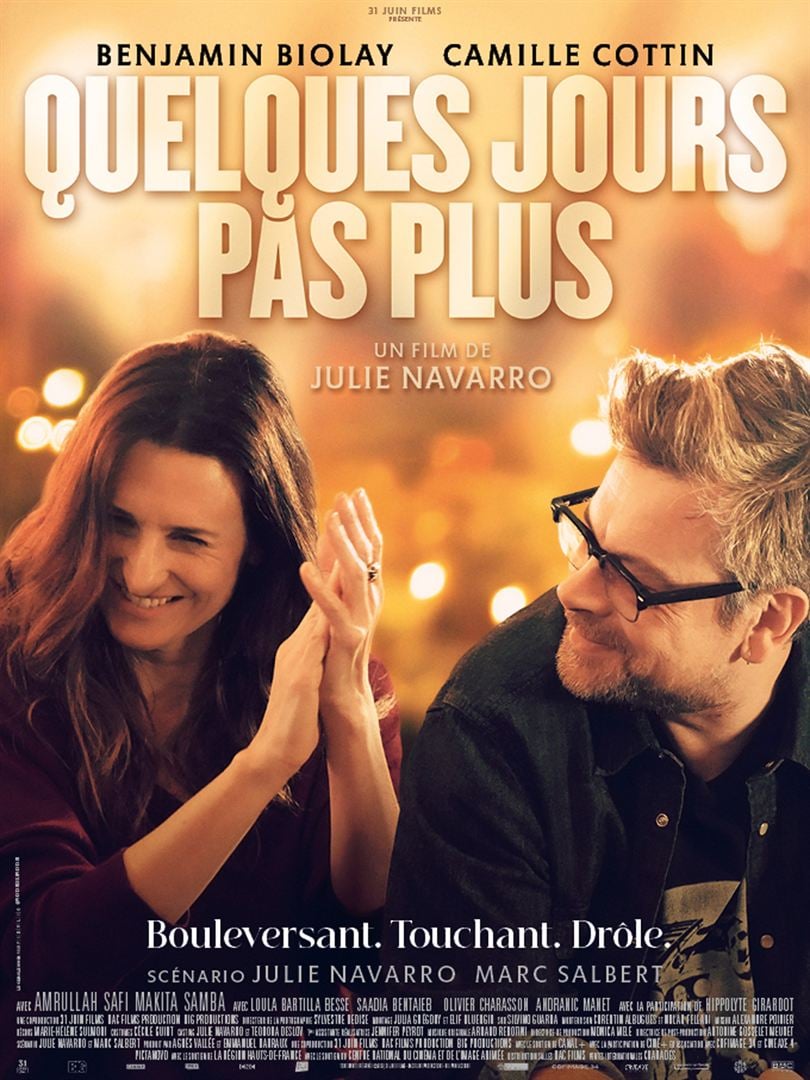

Sidonie Perceval (Isabelle Huppert) a accepté à contrecœur de se rendre au Japon pour la réédition de son premier livre. Son éditeur japonais (Tsuyoshi Ihara) l’y accueille, qui la cornaquera pendant tout son séjour. Sidonie a bien du mal à se faire à la politesse ouatée de ses hôtes. Son trouble grandit encore quand lui apparaît dans sa chambre d’hôtel le fantôme d’Antoine (August Diehl) son mari défunt. Arthur (Benjamin Biolay), journaliste chez Libération, se voit confier par son directeur (Hippolyte Girardot) le soin de couvrir l’évacuation d’un camp de réfugiés sur le périphérique parisien. Il y rencontre Mathilde (Camille Cottin), une ancienne avocate, bénévole dans une ONG et accepte, dans la foulée, pour lui (com)plaire, d’accueillir, « quelques jours pas plus » un immigré afghan à son domicile.

Arthur (Benjamin Biolay), journaliste chez Libération, se voit confier par son directeur (Hippolyte Girardot) le soin de couvrir l’évacuation d’un camp de réfugiés sur le périphérique parisien. Il y rencontre Mathilde (Camille Cottin), une ancienne avocate, bénévole dans une ONG et accepte, dans la foulée, pour lui (com)plaire, d’accueillir, « quelques jours pas plus » un immigré afghan à son domicile. Après

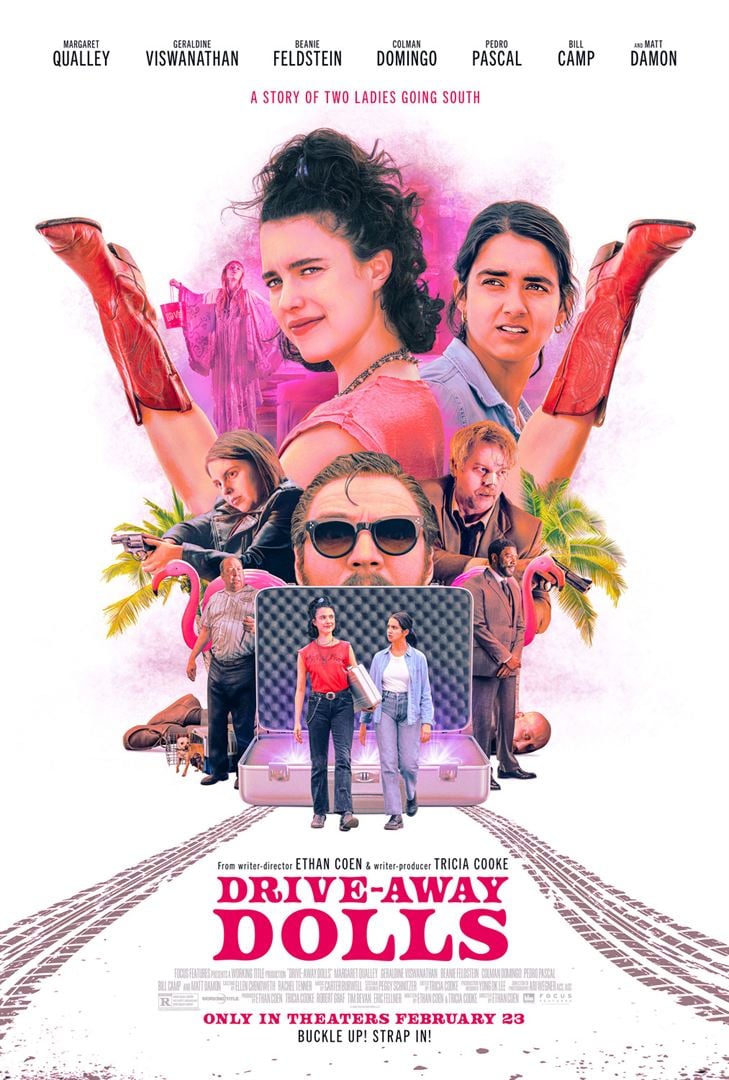

Après  Jamie (Margaret Quilley) et Marian (Geraldine Wisvanathan) forment un duo désassorti. Autant Jamie est extravertie et libérée, autant Marian est timide et collet-monté. Le hasard les réunira pour une virée en Floride au volant d’une voiture de location dont le coffre se révèlera contenir deux paquets compromettants.

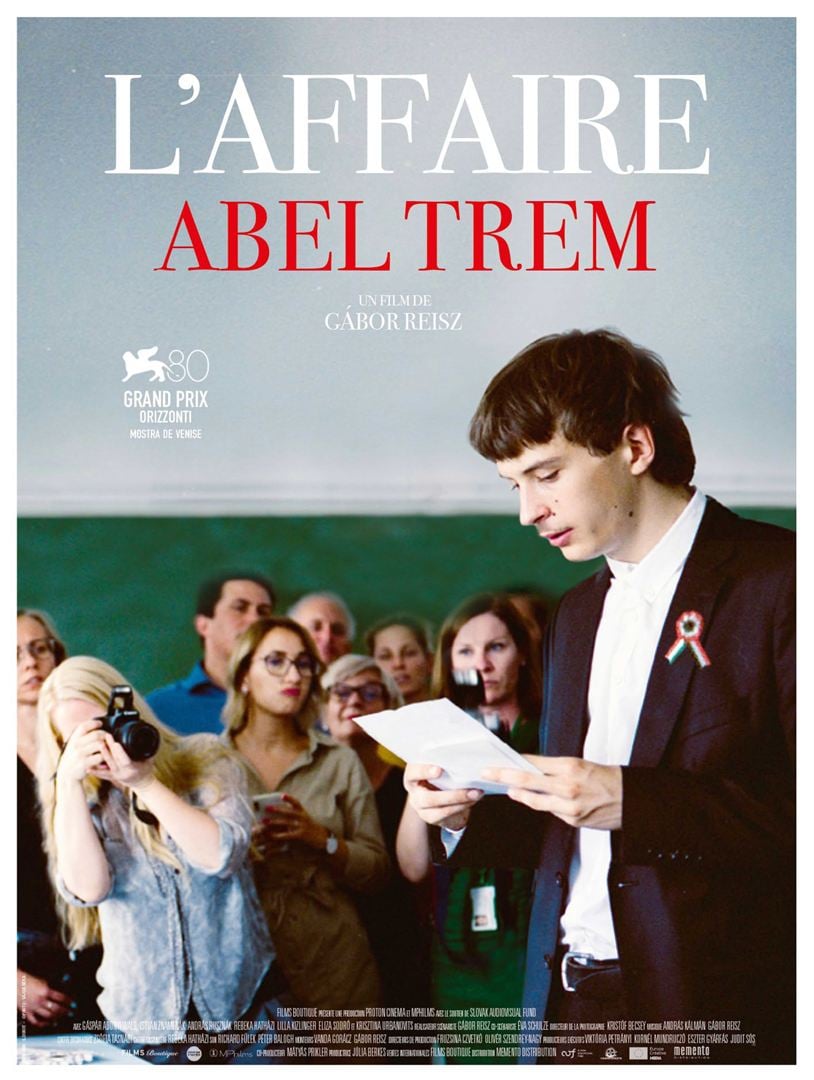

Jamie (Margaret Quilley) et Marian (Geraldine Wisvanathan) forment un duo désassorti. Autant Jamie est extravertie et libérée, autant Marian est timide et collet-monté. Le hasard les réunira pour une virée en Floride au volant d’une voiture de location dont le coffre se révèlera contenir deux paquets compromettants. Abel Trem est un lycéen besogneux qui, malgré l’aiguillon de ses parents, révise sans conviction les épreuves du baccalauréat. Il sera collé à l’épreuve d’histoire, ne trouvant rien à dire aux deux sujets qui lui sont successivement proposés. Pour expliquer sa faillite à son père furieux, Abel invoque la remarque que lui a faite un examinateur qui l’a questionné sur la cocarde tricolore qu’il portait à sa boutonnière, un signe de reconnaissance des partisans du Fidesz, le parti conservateur de Viktor Orban. Monté en épingle et déformé, l’échec au bac d’Abel Trem vient aux oreilles d’une jeune journaliste qui en fait l’objet d’un article.

Abel Trem est un lycéen besogneux qui, malgré l’aiguillon de ses parents, révise sans conviction les épreuves du baccalauréat. Il sera collé à l’épreuve d’histoire, ne trouvant rien à dire aux deux sujets qui lui sont successivement proposés. Pour expliquer sa faillite à son père furieux, Abel invoque la remarque que lui a faite un examinateur qui l’a questionné sur la cocarde tricolore qu’il portait à sa boutonnière, un signe de reconnaissance des partisans du Fidesz, le parti conservateur de Viktor Orban. Monté en épingle et déformé, l’échec au bac d’Abel Trem vient aux oreilles d’une jeune journaliste qui en fait l’objet d’un article. Xavier (Bruno Campan) et Sophie (Isabelle Carré) forment un couple vieillissant. Avec les années, le désir s’en est allé et, avec lui, la tendresse qui les unissait l’un à l’autre. Ce soir-là, la mauvaise humeur de Xavier, professeur de musique aigri, compositeur raté, est encore accrue par la décision que Sophie a prise : inviter à dîner Alban (Pablo Pauly) et Adèle (Julia Faure) leurs nouveaux voisins dont les retentissants ébats nocturnes les réveillent chaque nuit.

Xavier (Bruno Campan) et Sophie (Isabelle Carré) forment un couple vieillissant. Avec les années, le désir s’en est allé et, avec lui, la tendresse qui les unissait l’un à l’autre. Ce soir-là, la mauvaise humeur de Xavier, professeur de musique aigri, compositeur raté, est encore accrue par la décision que Sophie a prise : inviter à dîner Alban (Pablo Pauly) et Adèle (Julia Faure) leurs nouveaux voisins dont les retentissants ébats nocturnes les réveillent chaque nuit. Pierre (William Lebghil) a la trentaine déjà bien entamée. Pourtant, il peine encore à se stabiliser. Professionnellement : la fleuristerie qu’il a reprise n’a pas encore atteint le point d’équilibre. Sentimentalement : il ne parvient pas à se déclarer à Lisa (Alison Wheeler). La raison de ces blocages réside dans sa relation compliquée à sa mère (Agnès Jaoui) qui revient brutalement dans sa vie, après deux ans d’absence. Gravement bipolaire, elle vient de s’échapper du centre psychiatrique où elle avait été internée. C’est à Pierre qu’il incombe de l’y reconduire.

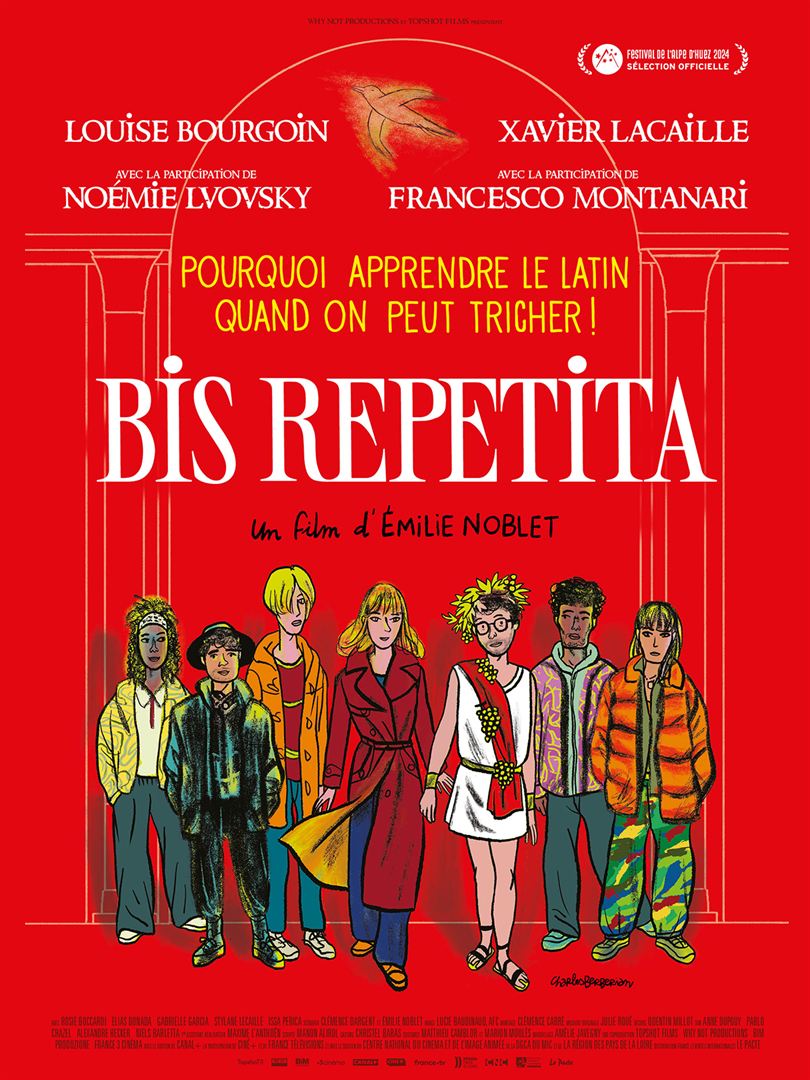

Pierre (William Lebghil) a la trentaine déjà bien entamée. Pourtant, il peine encore à se stabiliser. Professionnellement : la fleuristerie qu’il a reprise n’a pas encore atteint le point d’équilibre. Sentimentalement : il ne parvient pas à se déclarer à Lisa (Alison Wheeler). La raison de ces blocages réside dans sa relation compliquée à sa mère (Agnès Jaoui) qui revient brutalement dans sa vie, après deux ans d’absence. Gravement bipolaire, elle vient de s’échapper du centre psychiatrique où elle avait été internée. C’est à Pierre qu’il incombe de l’y reconduire. Delphine (Louise Bourgoin) est une agrégée de lettres classiques désabusée qui a passé un pacte avec la bande de cinq élèves paresseux qu’elle se coltine depuis la classe de seconde : en échange de la paix royale qu’ils lui laissent, elle leur met à tous 19 de moyenne. Mais son stratagème se retourne contre elle lorsque ces résultats exceptionnels qualifient ses élèves pour une compétition internationale de latin organisée à Naples. Leur ignorance crasse risque d’éclater au grand jour. D’autant que Rodolphe (Xavier Lacaille), le propre neveu de la directrice (Noémie Lvovsky), qui termine une thèse sur l’apprentissage immersif du latin, est du voyage.

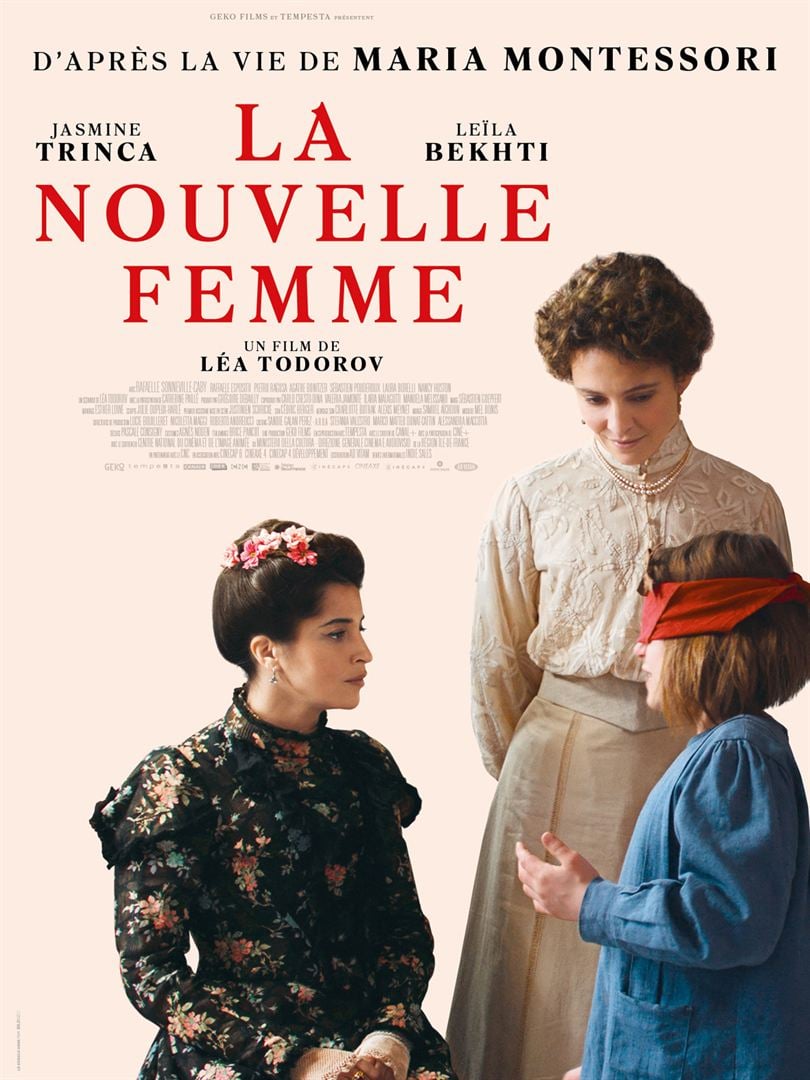

Delphine (Louise Bourgoin) est une agrégée de lettres classiques désabusée qui a passé un pacte avec la bande de cinq élèves paresseux qu’elle se coltine depuis la classe de seconde : en échange de la paix royale qu’ils lui laissent, elle leur met à tous 19 de moyenne. Mais son stratagème se retourne contre elle lorsque ces résultats exceptionnels qualifient ses élèves pour une compétition internationale de latin organisée à Naples. Leur ignorance crasse risque d’éclater au grand jour. D’autant que Rodolphe (Xavier Lacaille), le propre neveu de la directrice (Noémie Lvovsky), qui termine une thèse sur l’apprentissage immersif du latin, est du voyage. Lili d’Alengy (Leïla Bekhti) est une cocotte parisienne qui cache un secret : elle a une fille déficiente mentale, Tina, confiée aux soins de sa mère. Mais à la mort de celle-ci, Lili , encombrée de Tina, n’a d’autre solution, pour éviter que ce secret honteux ne s’évente, que de quitter Paris pour Rome, où un riche marquis lui a proposé de l’héberger en échange de la jouissance de ses charmes.

Lili d’Alengy (Leïla Bekhti) est une cocotte parisienne qui cache un secret : elle a une fille déficiente mentale, Tina, confiée aux soins de sa mère. Mais à la mort de celle-ci, Lili , encombrée de Tina, n’a d’autre solution, pour éviter que ce secret honteux ne s’évente, que de quitter Paris pour Rome, où un riche marquis lui a proposé de l’héberger en échange de la jouissance de ses charmes.