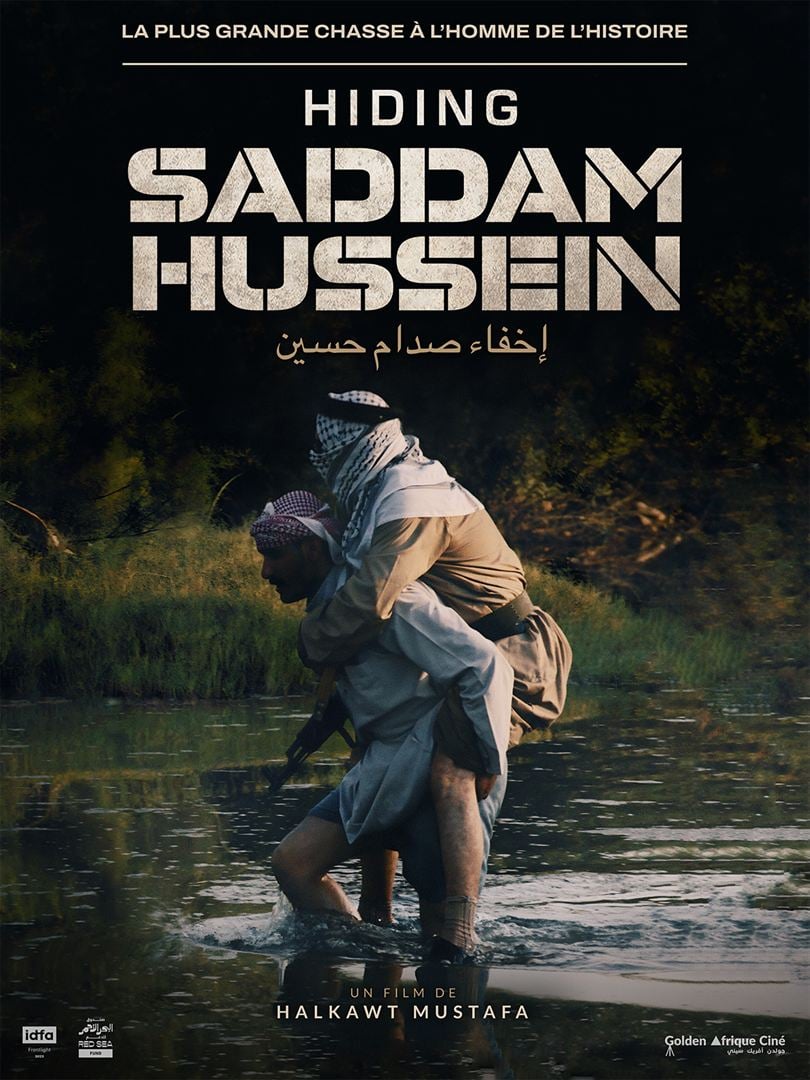

En décembre 2003, Saddam Hussein, traqué par les 150.000 soldats américains de l’armée d’occupation, est débusqué dans un petit village de la vallée du Tigre. Les images de son arrestation font le tour du monde et suscitent un iconique « Ladies and Gentlemen, We Got Him! » de l’administrateur civil américain en Irak, Paul Bremer. Saddam Hussein sera jugé, condamné à mort et pendu en décembre 2006.

En décembre 2003, Saddam Hussein, traqué par les 150.000 soldats américains de l’armée d’occupation, est débusqué dans un petit village de la vallée du Tigre. Les images de son arrestation font le tour du monde et suscitent un iconique « Ladies and Gentlemen, We Got Him! » de l’administrateur civil américain en Irak, Paul Bremer. Saddam Hussein sera jugé, condamné à mort et pendu en décembre 2006.

Pendant 235 jours, un modeste fermier l’avait caché. Il témoigne.

Le pitch de ce documentaire est bigrement alléchant. Comment diable Saddam Hussein s’est-il caché de la première armée du monde pendant près de huit mois ? Où s’est-il terré ? Sur quelle complicité comptait-il pour échapper à ses poursuivants ? La réponse est simple : il s’est fait passer pour un vieux paysan dans une ferme tranquille des bords du Tigre.

L’histoire est racontée fort simplement. Alaa Namiq est filmé face caméra. En habit traditionnel, dishdasha et kaffiyeh, assis à même le sol, il s’exprime d’une voix claire et nous tient en haleine pendant une heure et demie en racontant chacun des épisodes de cette histoire incroyable : l’arrivée du raïs, entouré de ses gardes du corps, la crainte révérencieuse qu’il inspire, son installation à la ferme, les visites épisodiques que lui rendent ses fils et son secrétaire particulier, la brutale descente des soldats américains qui, dûment renseignés, débusquent vite le fugitif. Pour donner plus de vie à ce récit, les scènes qu’il raconte sont rejouées par des acteurs.

Hiding Saddam Hussein insiste sur les liens pleins d’humanité qui se sont noués entre ce fermier et son invité pas comme les autres. Son affiche en témoigne qui le montre aidant Saddam à traverser à gué une rivière. Dans une autre scène du film, Alla Namiq raconte avoir donné son bain au raïs et se l’être fait donner par celui-ci en retour. Cette petite musique-là est touchante. Mais, à trop s’y laisser bercer, on risque d’oublier le dictateur sanguinaire qui n’hésita pas à exterminer sa propre population et qui l’entraîna dans deux conflits suicidaires.

Londres en 1941 est victime des bombardements aériens de l’aviation allemande. Sa population se terre dans les abris sous-terrains. Ses enfants sont envoyés loin de la capitale. Mais le petit George, neuf ans, refuse d’être séparé de sa mère, Rita (Saoirse Ronan), qui l’élève seule. Il saute du train qui le conduit à la campagne et revient, à ses risques et périls, à Londres. Apprenant sa disparition, sa mère, folle d’inquiétude, part à sa recherche.

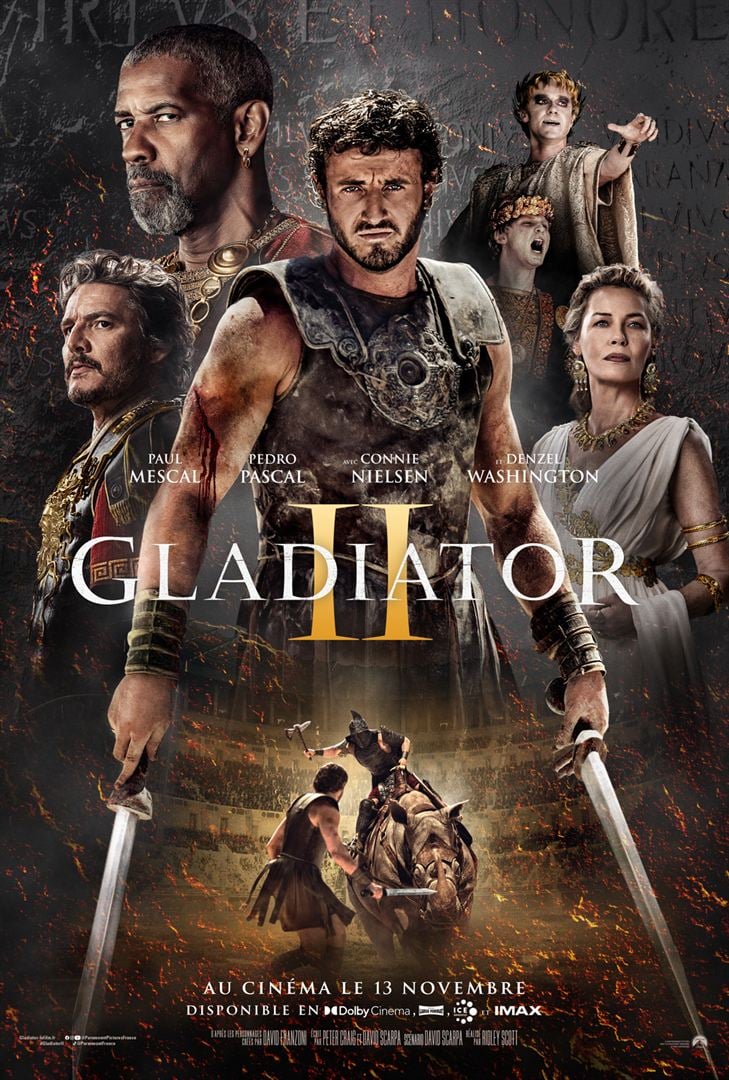

Londres en 1941 est victime des bombardements aériens de l’aviation allemande. Sa population se terre dans les abris sous-terrains. Ses enfants sont envoyés loin de la capitale. Mais le petit George, neuf ans, refuse d’être séparé de sa mère, Rita (Saoirse Ronan), qui l’élève seule. Il saute du train qui le conduit à la campagne et revient, à ses risques et périls, à Londres. Apprenant sa disparition, sa mère, folle d’inquiétude, part à sa recherche. Dix-huit ans ont passé depuis la mort du gladiateur Maximus Decimus (Russell Crowe, en froid avec la production, dont on n’aura même pas droit à un cameo). Son fils Lucius (Paul Mescal) a fui en Numidie. Mais, défait par l’armée du général Acacius (Pedro Pascal), il est réduit en esclavage et ramené à Rome. Macrinus (Denzel Washington), qui complote contre l’empereur Caracalla, le repère et en fait son plus vaillant gladiateur.

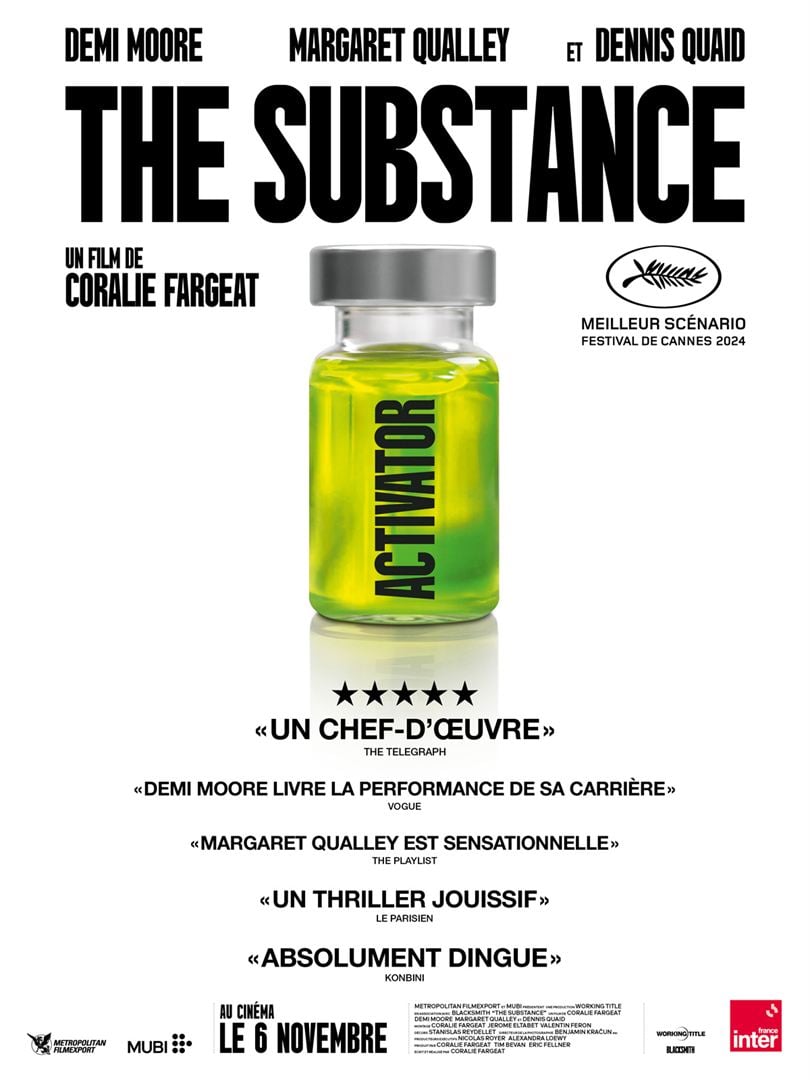

Dix-huit ans ont passé depuis la mort du gladiateur Maximus Decimus (Russell Crowe, en froid avec la production, dont on n’aura même pas droit à un cameo). Son fils Lucius (Paul Mescal) a fui en Numidie. Mais, défait par l’armée du général Acacius (Pedro Pascal), il est réduit en esclavage et ramené à Rome. Macrinus (Denzel Washington), qui complote contre l’empereur Caracalla, le repère et en fait son plus vaillant gladiateur. Actrice jadis oscarisée, star sur le déclin, Elizabeth Sparkle (Demi Moore) anime une émission quotidienne d’aérobic sur une chaîne télévisée. Menacée de licenciement par son patron (Denis Quaid) le jour de son cinquantième anniversaire, Elizabeth reçoit une publicité pour une mystérieuse substance. Son injection lui redonnerait une nouvelle jeunesse. Mais une condition doit être respectée : tous les sept jours, l’ancienne et la nouvelle version de soi doivent permuter.

Actrice jadis oscarisée, star sur le déclin, Elizabeth Sparkle (Demi Moore) anime une émission quotidienne d’aérobic sur une chaîne télévisée. Menacée de licenciement par son patron (Denis Quaid) le jour de son cinquantième anniversaire, Elizabeth reçoit une publicité pour une mystérieuse substance. Son injection lui redonnerait une nouvelle jeunesse. Mais une condition doit être respectée : tous les sept jours, l’ancienne et la nouvelle version de soi doivent permuter. Alors que sa femme est sur le point d’accoucher, Justin Kemp (Nicholas Hoult) est convoqué pour participer à un jury d’assises. L’homme qui est jugé a de lourds antécédents. Il est accusé d’avoir assassiné sa compagne un an plus tôt après une violente dispute dans un bar. Le cadavre de la victime a été retrouvé dans un ruisseau, en contrebas d’une route. Or Justin Kemp se souvient être passé ce soir-là dans ce bar, l’avoir quitté sous une pluie diluvienne et avoir heurté en, voiture ce qu’il a cru alors être un cerf sur la route, au-dessus de ce ruisseau. S’il est coupable du crime qui est jugé, peut-il laisser un innocent être condamné ?

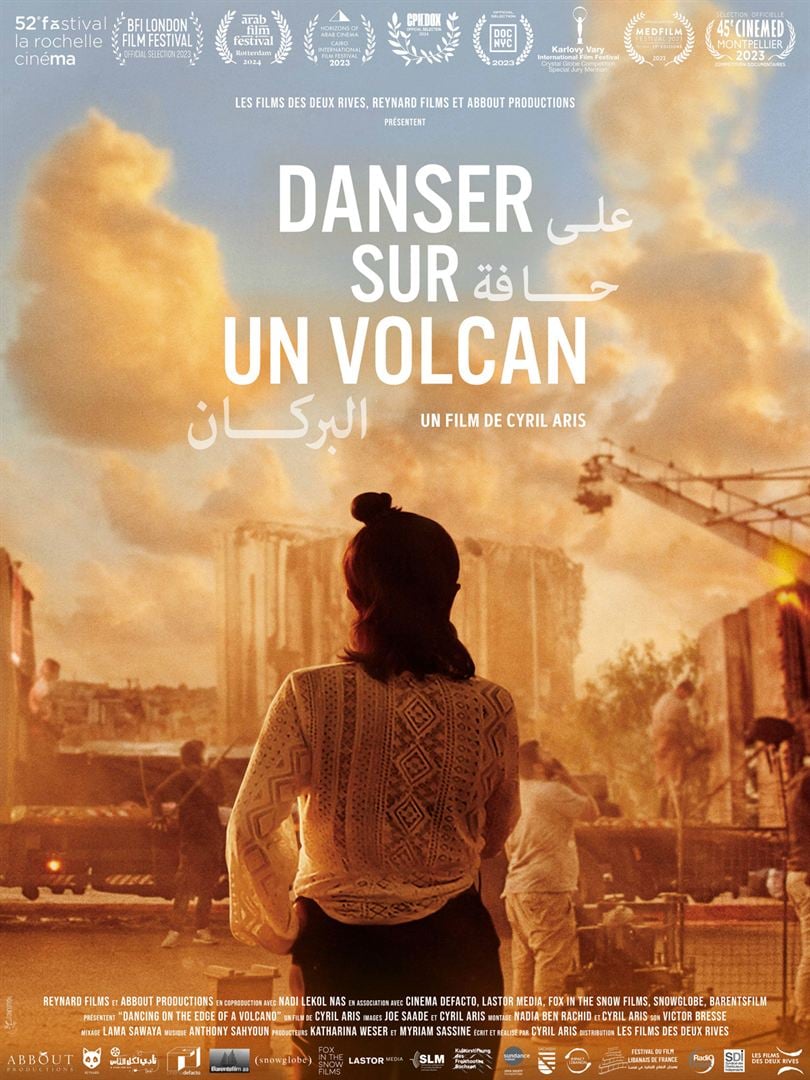

Alors que sa femme est sur le point d’accoucher, Justin Kemp (Nicholas Hoult) est convoqué pour participer à un jury d’assises. L’homme qui est jugé a de lourds antécédents. Il est accusé d’avoir assassiné sa compagne un an plus tôt après une violente dispute dans un bar. Le cadavre de la victime a été retrouvé dans un ruisseau, en contrebas d’une route. Or Justin Kemp se souvient être passé ce soir-là dans ce bar, l’avoir quitté sous une pluie diluvienne et avoir heurté en, voiture ce qu’il a cru alors être un cerf sur la route, au-dessus de ce ruisseau. S’il est coupable du crime qui est jugé, peut-il laisser un innocent être condamné ? Quand le 4 août 2020, 2750 tonnes de nitrate d’ammonium explosent sur le port de Beyrouth, tuant 217 personnes, en blessant plus de 7000 et occasionnant des milliards de dollars de dégâts, le tournage du film

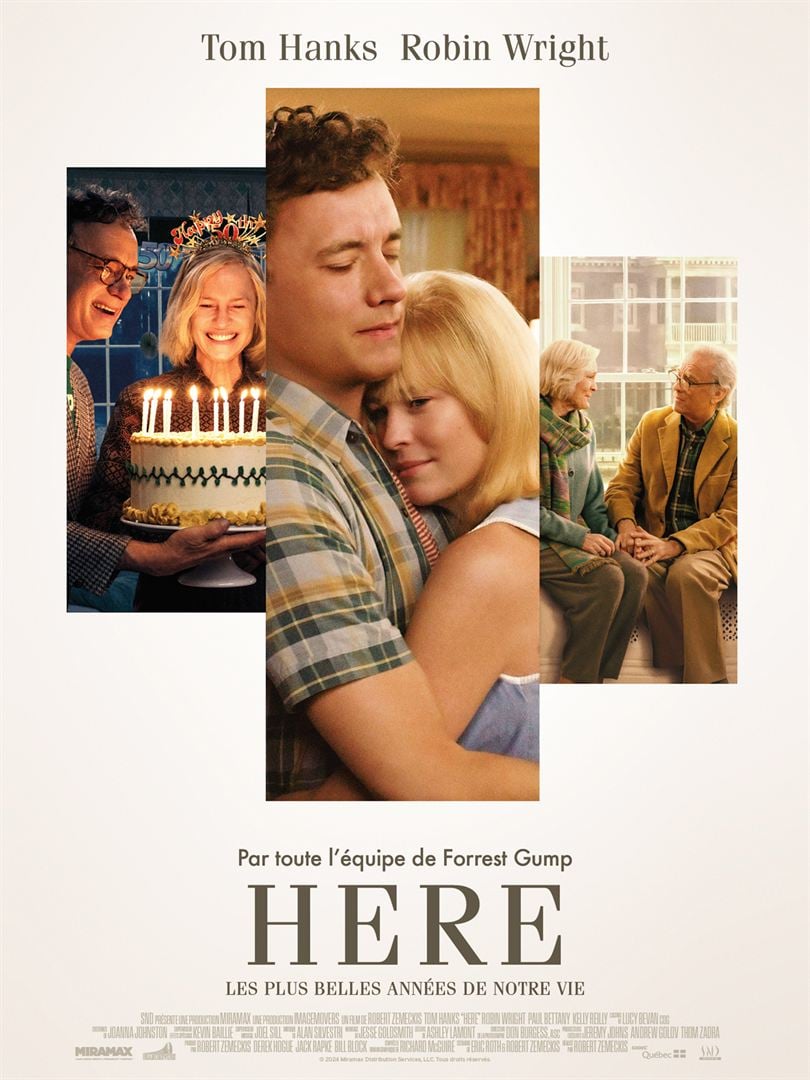

Quand le 4 août 2020, 2750 tonnes de nitrate d’ammonium explosent sur le port de Beyrouth, tuant 217 personnes, en blessant plus de 7000 et occasionnant des milliards de dollars de dégâts, le tournage du film  Here relève un défi sacrément culotté : tourner tout un film sans jamais bouger la caméra. Un film qui ne raconterait pas une histoire censée se dérouler en deux heures, en une semaine, voire l’espace d’une vie, mais qui remonterait aux dinosaures, à leur extermination sous une pluie d’astéroïdes et à la naissance de l’humanité.

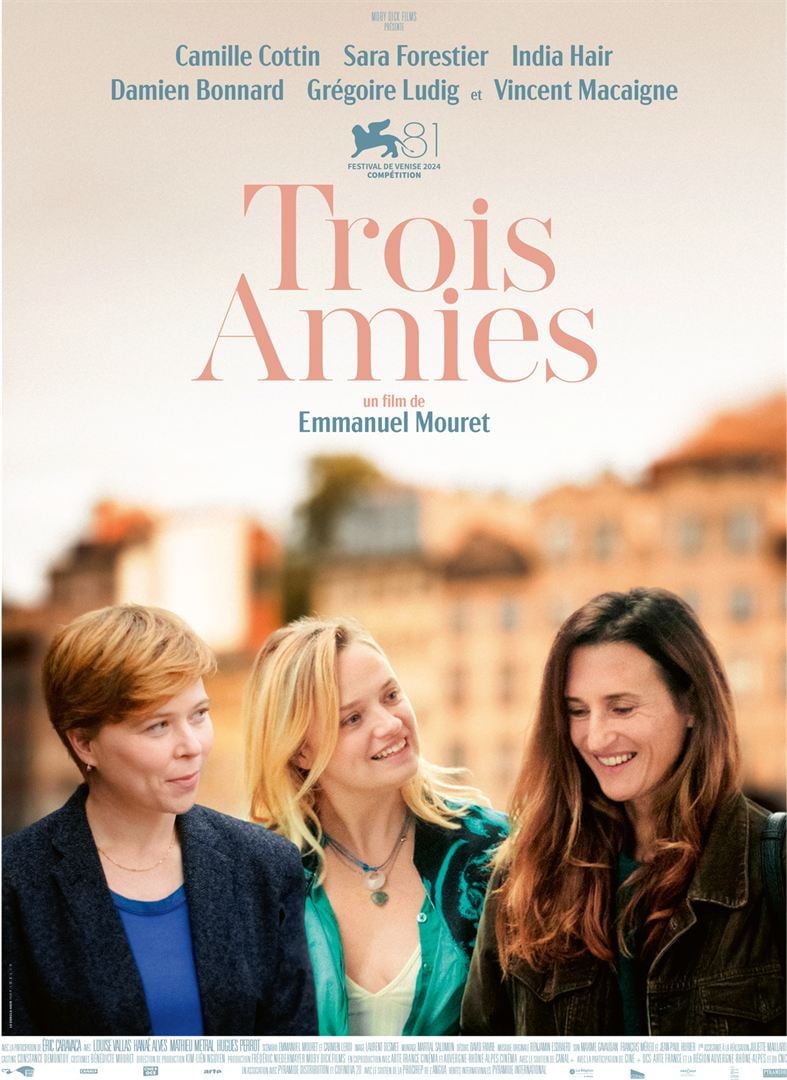

Here relève un défi sacrément culotté : tourner tout un film sans jamais bouger la caméra. Un film qui ne raconterait pas une histoire censée se dérouler en deux heures, en une semaine, voire l’espace d’une vie, mais qui remonterait aux dinosaures, à leur extermination sous une pluie d’astéroïdes et à la naissance de l’humanité. Joan (India Hair), Alice (Camille Cottin) et Rebecca sont lyonnaises. Joan et Alice enseignent en collège l’anglais et l’histoire respectivement. Dans l’attente d’un poste, Rebecca, professeure d’arts plastiques, est employée au musée gallo-romain de Fourvière. Joan vit avec Victor (Vincent Macaigne) mais elle n’est plus amoureuse de son conjoint et hésite à le lui dire. Alice lui oppose le modèle du couple qu’elle forme avec Eric (Grégoire Ludig) : un couple soudé mais sans amour. Rebecca entretient quant à elle une relation secrète avec un homme marié… qui s’avère être Eric lui-même.

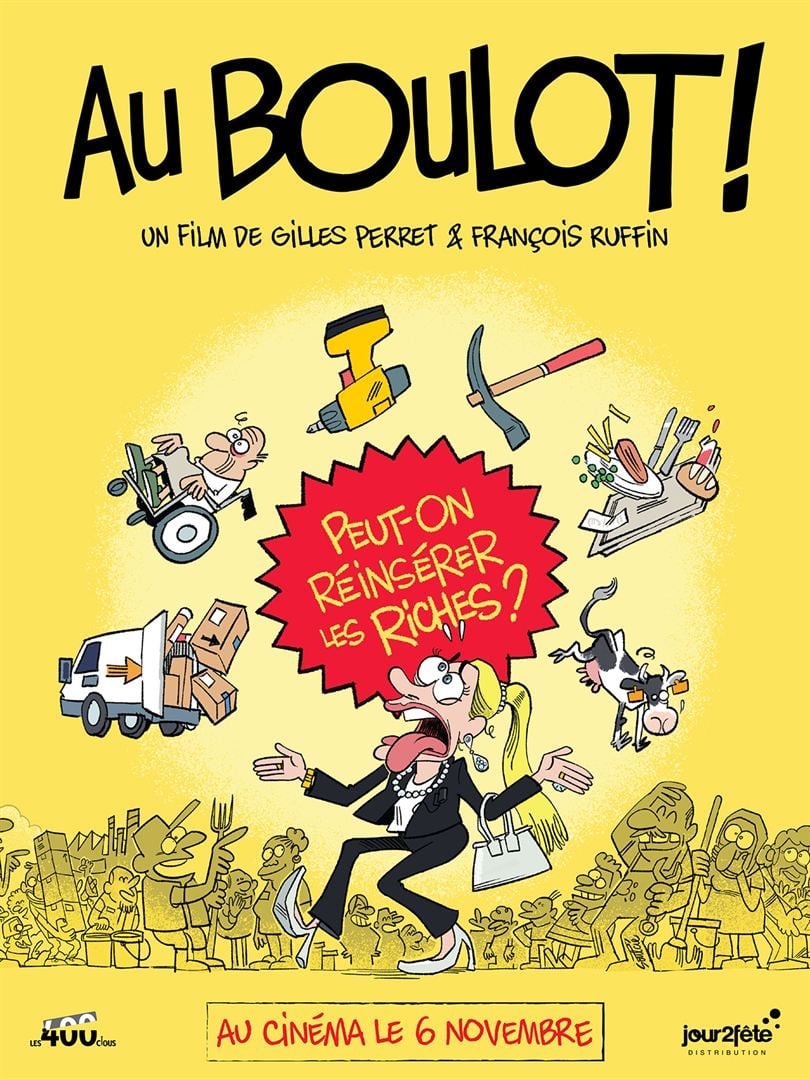

Joan (India Hair), Alice (Camille Cottin) et Rebecca sont lyonnaises. Joan et Alice enseignent en collège l’anglais et l’histoire respectivement. Dans l’attente d’un poste, Rebecca, professeure d’arts plastiques, est employée au musée gallo-romain de Fourvière. Joan vit avec Victor (Vincent Macaigne) mais elle n’est plus amoureuse de son conjoint et hésite à le lui dire. Alice lui oppose le modèle du couple qu’elle forme avec Eric (Grégoire Ludig) : un couple soudé mais sans amour. Rebecca entretient quant à elle une relation secrète avec un homme marié… qui s’avère être Eric lui-même. François Ruffin et Gilles Perret sont de retour. Après

François Ruffin et Gilles Perret sont de retour. Après  Marin Karmitz est connu pour être producteur de films et distributeur dans des salles qui portent les initiales de son nom. Moins connues sont sa passion pour la photographie et l’impressionnante collection qu’il a rassemblée au fil des ans. Une exposition lui était consacrée l’an dernier au Centre Pompidou. Y étaient exposées des oeuvres de la collection privée de Marin Karmitz et d’autres du fonds du Musée national d’art moderne.

Marin Karmitz est connu pour être producteur de films et distributeur dans des salles qui portent les initiales de son nom. Moins connues sont sa passion pour la photographie et l’impressionnante collection qu’il a rassemblée au fil des ans. Une exposition lui était consacrée l’an dernier au Centre Pompidou. Y étaient exposées des oeuvres de la collection privée de Marin Karmitz et d’autres du fonds du Musée national d’art moderne.