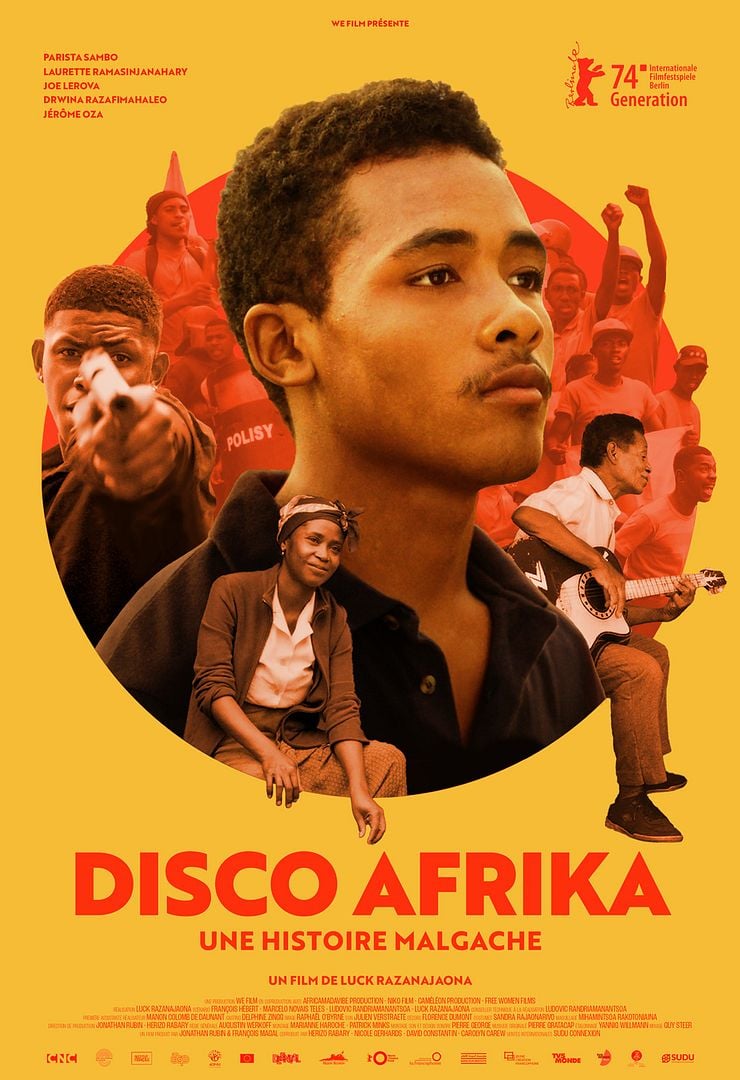

Kwamé, un jeune malgache parti prospecter des saphirs, revient chez lui à Tamatave, avec la dépouille de son ami, tué par les militaires. Il retrouve sa mère qui accepte enfin de lui parler de son père, mystérieusement disparu quand Kwamé était encore enfant. Alors qu’il mène l’enquête sur les causes de son décès, Kwamé est entraîné par Idi, un ami d’enfance, dans un trafic lucratif.

Les films qui nous viennent de Madagascar sont trop rares pour être ignorés. J’avais vu en 2005 Mahaleo, un documentaire musical, et j’ai bêtement cru que Disco Afrika en serait un lui aussi. Or il n’en est rien. Disco Afrika est un film de fiction dont le titre renvoie au passé du père de Kwamé, chanteur et bassiste d’un petit groupe de musique.

Le titre, décidément piégeux de ce film, n’est pas son seul handicap. La direction d’acteurs est trop lâche. Si le personnage principal, interprété par Parista Sambo, sort son épingle du jeu, les rôles secondaires sont caricaturaux : la mère éplorée, le père de substitution, le petit malfrat aux cheveux calamistrés…. Le scénario aussi est bien faiblard, qui retarde d’une bonne demi-heure le début de l’histoire alors que le film pourtant ne dure qu’une heure vingt à peine. Enfin la mise en scène manque de rythme, ce qui se ressent dans les scènes d’action.

Restent néanmoins cette langue malgache aux sonorités si étonnantes, une BOF très riche et des paysages exotiques et délicieusement dépaysants.