L’industrie du porno sur Internet est florissante. Elle suscite chaque année des milliards de clics. Les spectateurs nourrissent le fantasme de la « girl next door », la fille d’à côté, simple et naturelle. Ils le réalisent avec des modèles toujours plus jeunes et plus nombreuses qui, attirées par l’argent facile, passent devant la caméra au risque d’y détruire leur réputation, leur santé et leur équilibre.

L’industrie du porno sur Internet est florissante. Elle suscite chaque année des milliards de clics. Les spectateurs nourrissent le fantasme de la « girl next door », la fille d’à côté, simple et naturelle. Ils le réalisent avec des modèles toujours plus jeunes et plus nombreuses qui, attirées par l’argent facile, passent devant la caméra au risque d’y détruire leur réputation, leur santé et leur équilibre.

Ce documentaire, diffusé à Sundance début 2015 avant d’être mis en ligne par Netflix, suit quelques unes de ces jeunes filles en Floride à Miami – où la météo autant que la législation (qui n’oblige pas les acteurs porno à utiliser de préservatif) attirent les tournages. Elles ont répondu à une petite annonce de Riley Reynolds, qui se présente comme un agent d’actrice et donne plutôt l’image d’un maquereau bas-du-front. C’est lui qui héberge les jeunes filles, veille sur elles avec la bonhomie d’un grand frère, négocie leurs contrats avec les producteurs de films et empoche 10 % de leurs revenus.

Hot Girls Wanted est un documentaire marquant qui dévoile les dessous d’un business glauque. Sa principale qualité est d’éviter les deux écueils qui le menaçaient. D’un côté le voyeurisme glamour du porno. De l’autre sa condamnation pudibonde sur fond de moralisme.

Hot Girls Wanted montre la réalité telle qu’elle est, ni plus, ni moins sordide qu’elle est. Il montre des jeunes filles plus ou moins jolies, plus ou moins à l’aise avec leurs corps encore poupins, loin de l’image photoshopée de reines du sexe hyper-maquillées que le porno sublime. Ces filles sont souvent en rupture avec leurs familles, en échec scolaire, même si on ne verse pas dans le misérabilisme dickensien. L’argent facile est leur principale motivation : elles gagnent en une séquence cent fois ce qu’une heure de travail à la caisse enregistreuse d’un Walmart leur permettrait d’empocher. Mais elle n’est pas la seule. Il y a, chez elles, une excitation encore adolescente à quitter leur famille et à s’assumer, une découverte joyeuse de la sororité avec les autres actrices avec lesquelles elles cohabitent dans une ambiance étonnamment apaisée sans les disputes et les jalousies qu’on aurait volontiers imaginées, une vanité narcissique à voir leur nombre de followers augmenter en flèche à chaque nouvelle publication d’une photo un peu plus osée.

Hot Girls Wanted montre sans en rien édulcorer, sans sombrer non plus dans le voyeurisme, la réalité d’un industrie où le corps des femmes est une simple marchandise. On ne voit guère de tournage. Mais ce qu’on en voit donne froid dans le dos : les scénarios y sont d’une stupidité rance, les acteurs masculins, vieux et gorgés d’amphétamines, affichent un machisme satisfait – même si, étonnamment, les actrices vantent leur douceur et leur gentillesse – la misogynie et les stéréotypes racistes sont de mise. Les jeunes filles opposent une résistance crâne aux humiliations et aux maladies, affirmant qu’il s’agit d’un métier comme un autre et qu’il faut être prêtes à en accepter les servitudes. Mais on les sent fragiles, prêtes à rompre.

La caméra de Jill Bauer et de Ronna Gradus a particulièrement suivi l’une d’entre elles, Tressa Silguero aka Stella May . Sa filmographie est éloquente : Cum Fiesta, Accidentally Lesbian, Real Slute Party, Babes…. On la voit chez ses parents, au Texas, auprès de sa mère qui apprend avec angoisse son nouveau travail, de son père auquel la jeune fille n’ose rien dire, de son petit copain qui l’incite à décrocher. C’est une jeune fille ordinaire, un peu boulotte, le visage couvert d’acné, à peine sortie de l’adolescence. Aucune tragédie familiale, aucune maltraitance ne semble expliquer son choix et le rend d’autant plus incompréhensible. [attention spoiler] Elle finira par décrocher et reprendre une vie « normale ». Mais d’autres filles l’ont remplacée à Miami chez Riley Reynolds dont le business n’a jamais été aussi florissant.

La bande-annonce

Catherine Clare (Amanda Seyfried) est une New-Yorkaise restauratrice d’art. Sa vie auprès de George (James Norton), son mari, un brillant universitaire, et de Franny, sa ravissante petite fille de quatre ans, est en apparence épanouie ; mais Catherine, qui souffre secrètement d’anorexie, n’est pas heureuse.

Catherine Clare (Amanda Seyfried) est une New-Yorkaise restauratrice d’art. Sa vie auprès de George (James Norton), son mari, un brillant universitaire, et de Franny, sa ravissante petite fille de quatre ans, est en apparence épanouie ; mais Catherine, qui souffre secrètement d’anorexie, n’est pas heureuse.

Craig Foster est un biologiste marin sud-africain, un apnéiste et un réalisateur qui a filmé ses plongées sous-marines au large du Cap. Il y a observé pendant toute une année une pieuvre d’une exceptionnelle intelligence. Le documentaire qu’il en a tiré, diffusé sur Netflix depuis septembre, a été couvert de prix et vient de remporter l’Oscar 2020 du meilleur documentaire.

Craig Foster est un biologiste marin sud-africain, un apnéiste et un réalisateur qui a filmé ses plongées sous-marines au large du Cap. Il y a observé pendant toute une année une pieuvre d’une exceptionnelle intelligence. Le documentaire qu’il en a tiré, diffusé sur Netflix depuis septembre, a été couvert de prix et vient de remporter l’Oscar 2020 du meilleur documentaire. Geppetto (Roberto Benigni) est un pauvre menuisier solitaire, sans femme ni enfant. Un beau jour, dans un morceau de bois aux propriétés extraordinaires, il sculpte un pantin qui prend vie. Il le coiffe d’un chapeau pointu, le vêt d’un costume rouge. La jeune marionnette, que Geppetto chérit d’un amour paternel, se révèle vite un bambin espiègle. Il quitte Geppetto pour suivre Mangefeu, le marionnettiste. Il croise le Chat et le Renard qui abusent de sa crédibilité, le détroussent et manquent de le pendre. Il est sauvé par la Fée bleue (Marina Vacth). Avec un autre orphelin, Lucignolo, il gagne le pays des jouets mais y est transformé en âne. Jeté à la mer, il est avalé par une baleine et retrouve Geppetto. Finalement, suivant les conseils de la fée bleue, il se met à étudier sérieusement et devient un beau jour un vrai petit garçon.

Geppetto (Roberto Benigni) est un pauvre menuisier solitaire, sans femme ni enfant. Un beau jour, dans un morceau de bois aux propriétés extraordinaires, il sculpte un pantin qui prend vie. Il le coiffe d’un chapeau pointu, le vêt d’un costume rouge. La jeune marionnette, que Geppetto chérit d’un amour paternel, se révèle vite un bambin espiègle. Il quitte Geppetto pour suivre Mangefeu, le marionnettiste. Il croise le Chat et le Renard qui abusent de sa crédibilité, le détroussent et manquent de le pendre. Il est sauvé par la Fée bleue (Marina Vacth). Avec un autre orphelin, Lucignolo, il gagne le pays des jouets mais y est transformé en âne. Jeté à la mer, il est avalé par une baleine et retrouve Geppetto. Finalement, suivant les conseils de la fée bleue, il se met à étudier sérieusement et devient un beau jour un vrai petit garçon. Le treizième amendement de la Constitution américaine abolit l’esclavage en 1865. Il réserve toutefois une hypothèse : l’emprisonnement des individus condamnés pour crime.

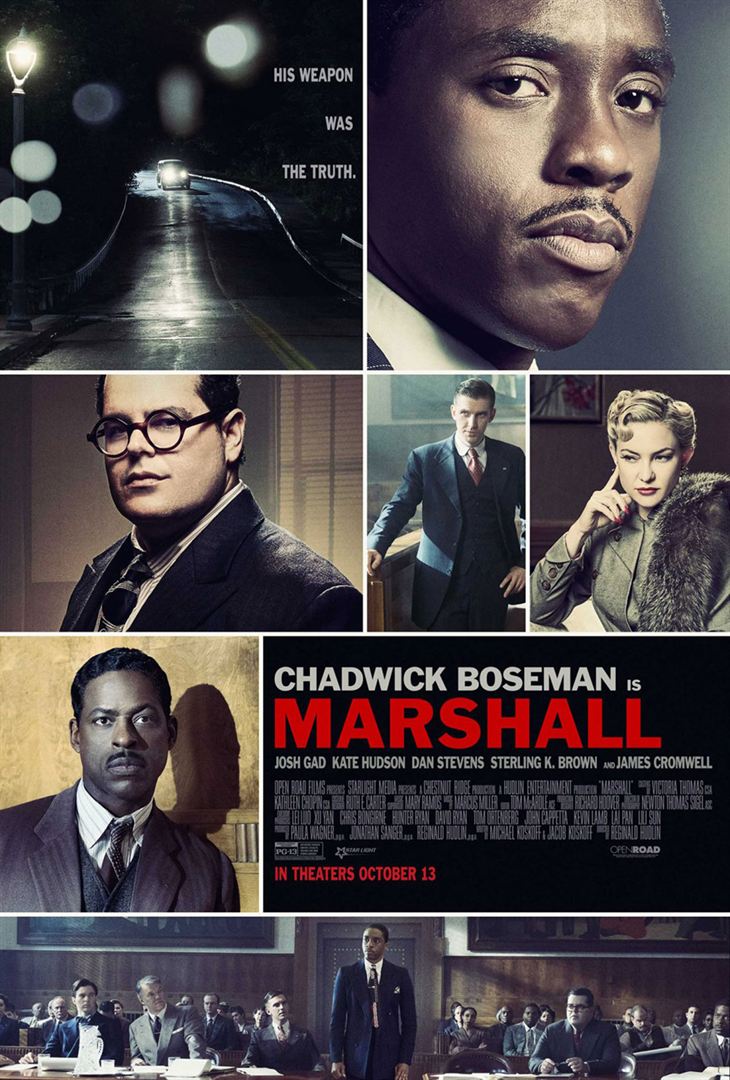

Le treizième amendement de la Constitution américaine abolit l’esclavage en 1865. Il réserve toutefois une hypothèse : l’emprisonnement des individus condamnés pour crime. L’avocat Thurgood Marshall (Chadwick Boseman) travaille pour le NAACP qui le missionne partout dans les Etats-Unis pour assurer la défense bénévole d’accusés afro-américains dans des procès souvent teintés de racisme. Une affaire, qui scandalise la Haute société blanche, vient d’éclater dans le Connecticut où un chauffeur de maître est accusé de viol et de tentative de meurtre sur l’épouse de son employeur (Kate Hudson).

L’avocat Thurgood Marshall (Chadwick Boseman) travaille pour le NAACP qui le missionne partout dans les Etats-Unis pour assurer la défense bénévole d’accusés afro-américains dans des procès souvent teintés de racisme. Une affaire, qui scandalise la Haute société blanche, vient d’éclater dans le Connecticut où un chauffeur de maître est accusé de viol et de tentative de meurtre sur l’épouse de son employeur (Kate Hudson). L’industrie du porno sur Internet est florissante. Elle suscite chaque année des milliards de clics. Les spectateurs nourrissent le fantasme de la « girl next door », la fille d’à côté, simple et naturelle. Ils le réalisent avec des modèles toujours plus jeunes et plus nombreuses qui, attirées par l’argent facile, passent devant la caméra au risque d’y détruire leur réputation, leur santé et leur équilibre.

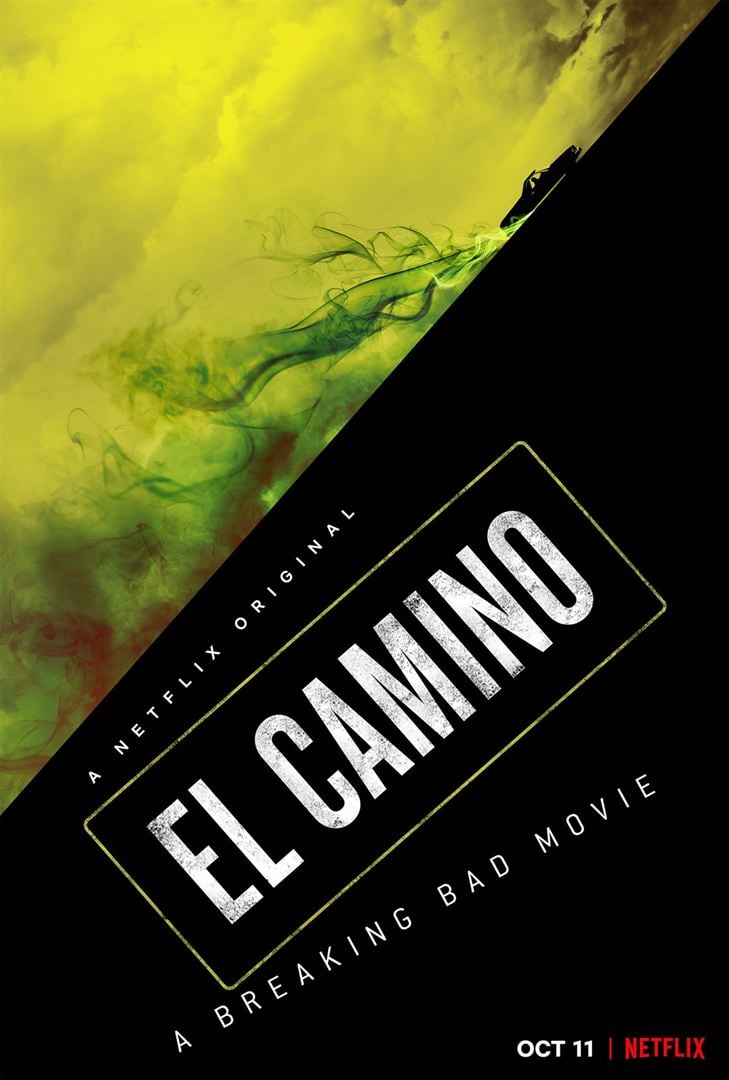

L’industrie du porno sur Internet est florissante. Elle suscite chaque année des milliards de clics. Les spectateurs nourrissent le fantasme de la « girl next door », la fille d’à côté, simple et naturelle. Ils le réalisent avec des modèles toujours plus jeunes et plus nombreuses qui, attirées par l’argent facile, passent devant la caméra au risque d’y détruire leur réputation, leur santé et leur équilibre. Qu’est-il arrivé à Jesse Pinkman (Aaron Paul) après l’ultime et épique épisode de Breaking Bad ? Tel est l’objet de ce film de deux heures qui se présente comme une suite – ou comme un épilogue – de la série de soixante-deux épisodes qui, pendant cinq saisons, de 2008 à 2013, nous tint en haleine.

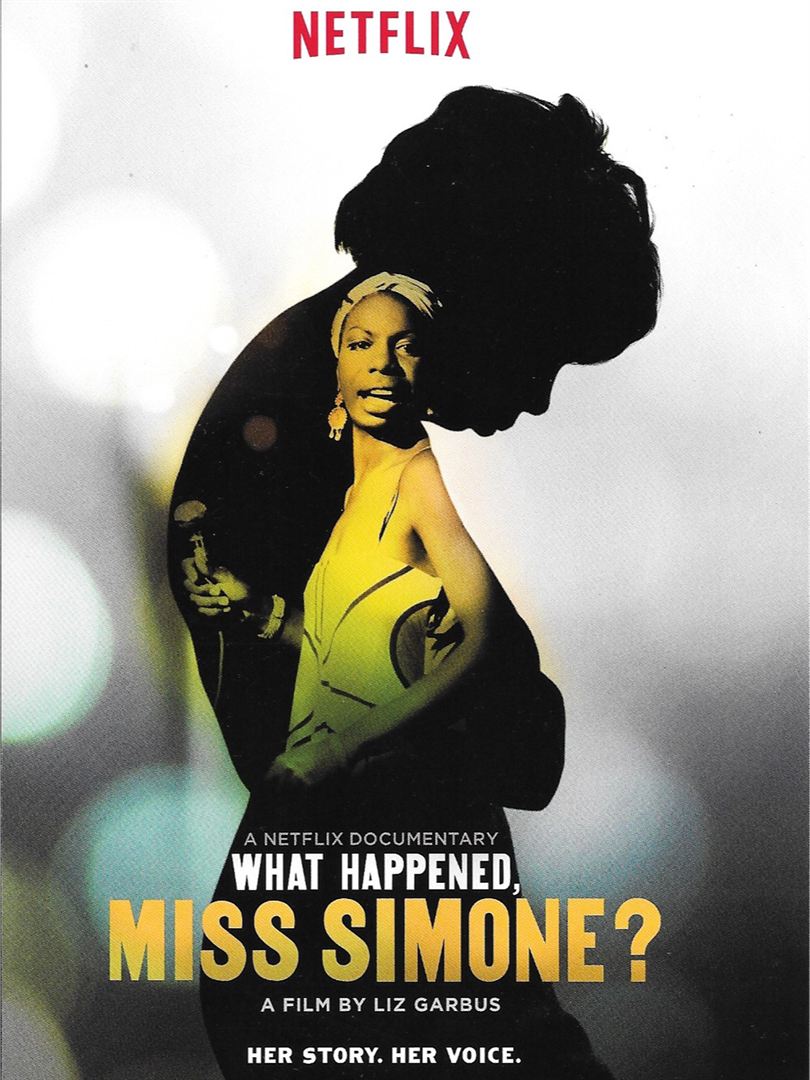

Qu’est-il arrivé à Jesse Pinkman (Aaron Paul) après l’ultime et épique épisode de Breaking Bad ? Tel est l’objet de ce film de deux heures qui se présente comme une suite – ou comme un épilogue – de la série de soixante-deux épisodes qui, pendant cinq saisons, de 2008 à 2013, nous tint en haleine. Nina Simone fut sans doute l’une des plus grandes chanteuses de jazz. On lui doit quelques uns des standards les plus connus du siècle dernier : My Baby Just Cares for Me, Don’t Let Me Be Misunderstood, I Put a Spell on You… Mais ce fut aussi une rebelle, victime du racisme et des violences conjugales, atteinte de troubles bipolaires tardivement diagnostiqués, qui s’engagea sans retenue dans la lutte contre les discriminations au risque de compromettre sa carrière.

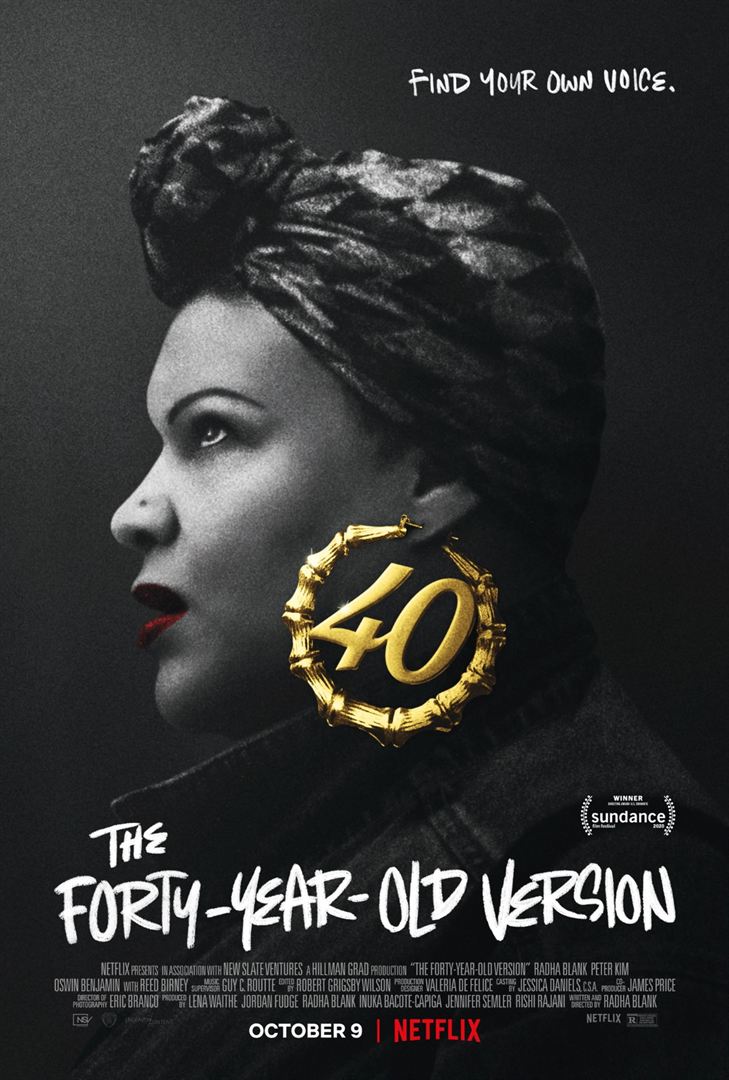

Nina Simone fut sans doute l’une des plus grandes chanteuses de jazz. On lui doit quelques uns des standards les plus connus du siècle dernier : My Baby Just Cares for Me, Don’t Let Me Be Misunderstood, I Put a Spell on You… Mais ce fut aussi une rebelle, victime du racisme et des violences conjugales, atteinte de troubles bipolaires tardivement diagnostiqués, qui s’engagea sans retenue dans la lutte contre les discriminations au risque de compromettre sa carrière. Radha Blank est en pleine crise de la quarantaine. Voilà plus de dix ans qu’elle n’a pas réussi à concrétiser les espoirs que ses premières œuvres théâtrales avaient fait naître malgré les efforts que déploie son agent et ami d’enfance. Célibataire, en surpoids, elle vit à Harlem dans un appartement exigu et peine à faire le deuil de sa mère qui vient de mourir. La production de sa prochaine pièce l’oblige à des compromis auxquels elle se refuse. En attendant, elle vivote en donnant des cours de théâtre dans un lycée dont les élèves lui mènent la vie dure.

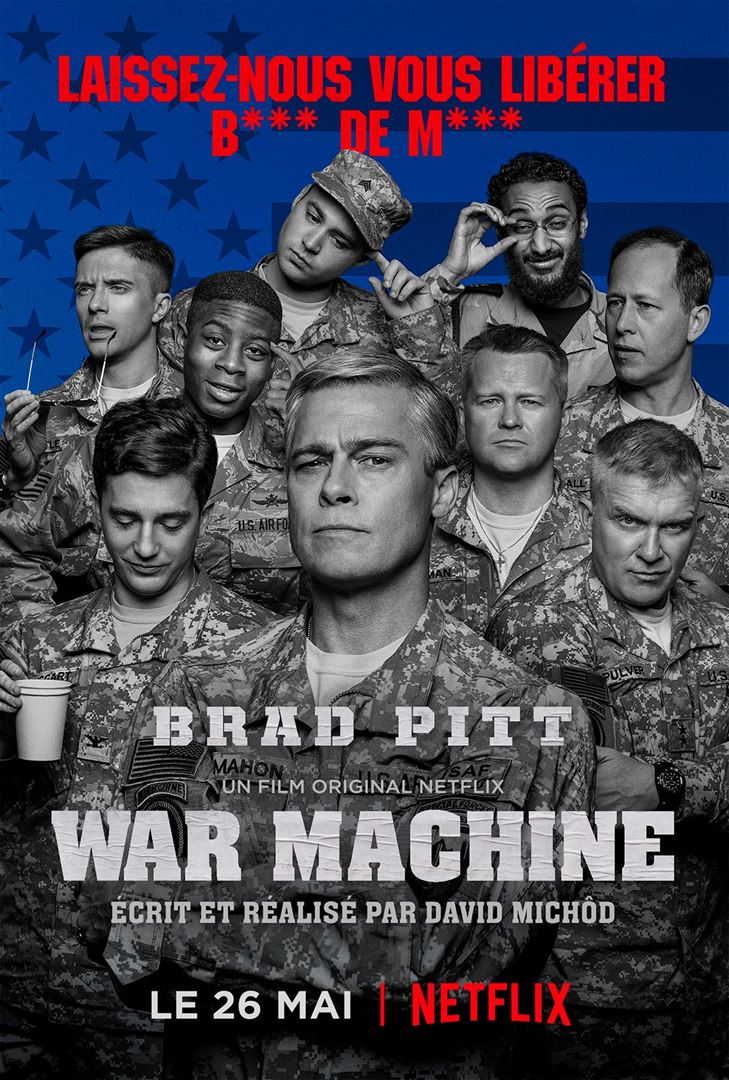

Radha Blank est en pleine crise de la quarantaine. Voilà plus de dix ans qu’elle n’a pas réussi à concrétiser les espoirs que ses premières œuvres théâtrales avaient fait naître malgré les efforts que déploie son agent et ami d’enfance. Célibataire, en surpoids, elle vit à Harlem dans un appartement exigu et peine à faire le deuil de sa mère qui vient de mourir. La production de sa prochaine pièce l’oblige à des compromis auxquels elle se refuse. En attendant, elle vivote en donnant des cours de théâtre dans un lycée dont les élèves lui mènent la vie dure. Quand le général McChrystal est nommé en 2009 à la tête de l’ISAF, la coalition des forces armées en Afghanistan, la guerre y dure depuis déjà huit ans sans perspective réaliste d’une issue victorieuse. Certes, les talibans ont été chassés de Kaboul et se terrent à la frontière pakistanaise. Mais le pays, lesté par ses traditions, foncièrement hostile aux forces d’occupation, peine à se reconstruire. L’armée américaine et celles de ses alliés, taillées pour gagner la guerre, peinent à gagner la paix.

Quand le général McChrystal est nommé en 2009 à la tête de l’ISAF, la coalition des forces armées en Afghanistan, la guerre y dure depuis déjà huit ans sans perspective réaliste d’une issue victorieuse. Certes, les talibans ont été chassés de Kaboul et se terrent à la frontière pakistanaise. Mais le pays, lesté par ses traditions, foncièrement hostile aux forces d’occupation, peine à se reconstruire. L’armée américaine et celles de ses alliés, taillées pour gagner la guerre, peinent à gagner la paix.