Marla Grayson (Rosamund Pike) a développé un business aussi immoral que juteux : avec la complicité d’un médecin véreux et d’un juge crédule, elle obtient la tutelle de personnes âgées qu’elle place en EHPAD et en siphonne les économies. Jennifer Peterson (Dianne Wiest) est sa dernière proie. Mais Marla va vite apprendre à ses dépens qu’un dangereux baron du crime est prêt à tout pour reprendre la main sur la fragile septuagénaire.

Marla Grayson (Rosamund Pike) a développé un business aussi immoral que juteux : avec la complicité d’un médecin véreux et d’un juge crédule, elle obtient la tutelle de personnes âgées qu’elle place en EHPAD et en siphonne les économies. Jennifer Peterson (Dianne Wiest) est sa dernière proie. Mais Marla va vite apprendre à ses dépens qu’un dangereux baron du crime est prêt à tout pour reprendre la main sur la fragile septuagénaire.

I Care a Lot est la dernière production Netflix en date (Amazon Prime en a acquis les droits de diffusion pour le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie). Mis en ligne le 19 février, c’est le film le plus vu au monde le week-end dernier. Mérite-t-il une telle gloire ? Certainement pas. Est-ce pour autant un mauvais film ? Non.

I Care a Lot est une comédie noire qui met en scène deux héros également haïssables. D’un côté une femme dévorée de cupidité et prête à abuser de la faiblesse des seniors pour la satisfaire ; de l’autre un parrain de la mafia caricatural, entouré d’une horde de gros bras. Rosamund Pike interprète le premier de ces deux rôles avec une élégance folle et la froide détermination dont elle faisait déjà preuve dans Gone Girl, son meilleur film à ce jour. C’est Peter Dinklage, le nain chétif mais courageux de Game of Thrones, qui interprète le second.

Le choix de ces deux acteurs est troublant. Il suscite une confusion chez le spectateur habitué à prendre spontanément parti pour le Gentil face au Méchant (sauf chez les spectateurs particulièrement vicieux qui prennent systématiquement parti pour les Méchants !). I Care a Lot met face à face deux Méchants entre lesquels on ne sait pas qui soutenir – sauf à considérer qu’il n’y a rien de bon ni chez l’un ni chez l’autre et à rejeter le film en bloc. Marla Grayson est profondément immorale ; mais la détermination que manifeste cette lesbienne revendiquée face au patriarcat et la résilience dont elle fait preuve dans les épreuves la rendent sympathique. Symétriquement, le personnage interprété par Peter Dinklage a beau être un dangereux sociopathe, la sympathie suscitée par l’interprète de Tyrion Lannister est si universellement spontanée qu’on a du mal à haïr son personnage ici.

I Care a Lot n’est jamais ennuyeux et ses presque deux heures se regardent sans loucher vers l’horloge. Ses rebondissements invraisemblables et le virage qu’il prend à mi-parcours vers le pur cinéma d’action en gâtent la valeur. Mais sa délicieuse amoralité en font un produit original qui mérite le détour.

Le roi Pelé a longtemps été considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. Le titre lui est disputé par Maradona – dont étonnamment il ne sera pas question dans ce documentaire hagiographique mis en ligne depuis hier sur Netflix.

Le roi Pelé a longtemps été considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. Le titre lui est disputé par Maradona – dont étonnamment il ne sera pas question dans ce documentaire hagiographique mis en ligne depuis hier sur Netflix. Deux stars vieillissantes du music-hall, Dee Dee Allen (Meryl Streep) et Barry Glickman (James Corden), peinent à se blanchir du four de leur dernière pièce à Broadway. Pour redorer leur blason, elles décident de se rendre dans l’Amérique profonde, où une polémique agite la petite communauté d’Edgewater dans l’Indiana qui refuse à la jeune Emma Nolan le droit de participer au bal de fin d’année avec sa petite amie.

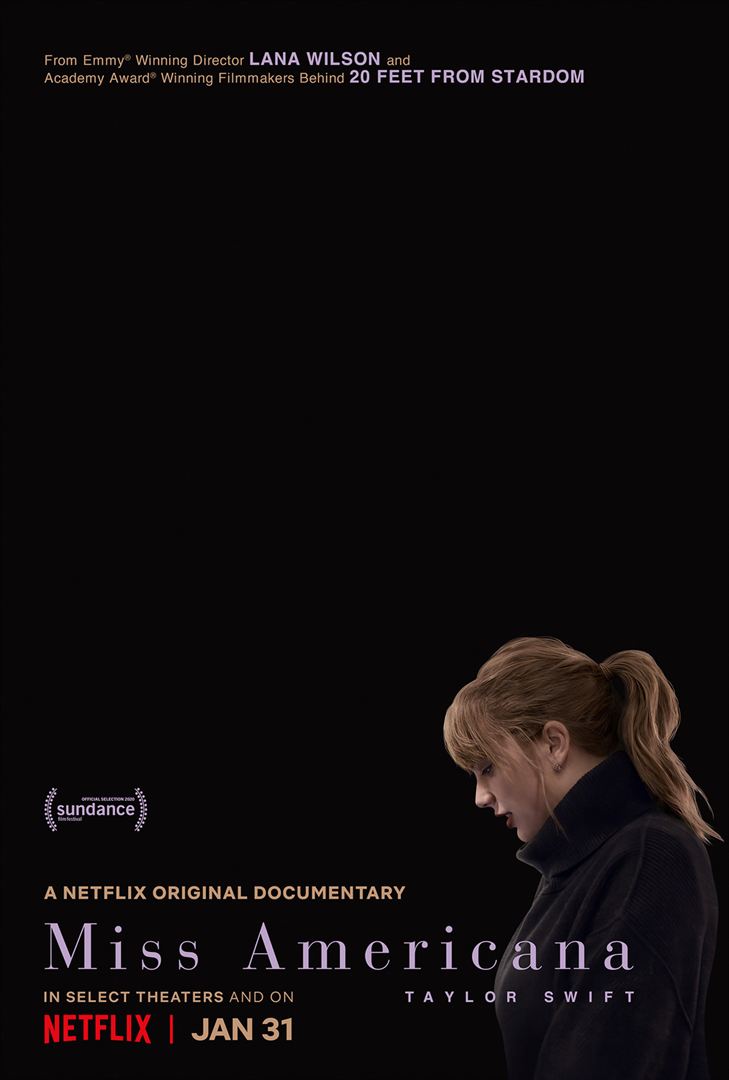

Deux stars vieillissantes du music-hall, Dee Dee Allen (Meryl Streep) et Barry Glickman (James Corden), peinent à se blanchir du four de leur dernière pièce à Broadway. Pour redorer leur blason, elles décident de se rendre dans l’Amérique profonde, où une polémique agite la petite communauté d’Edgewater dans l’Indiana qui refuse à la jeune Emma Nolan le droit de participer au bal de fin d’année avec sa petite amie. Tout le monde connaît la chanteuse Taylor Swift … sauf moi qui ai provoqué chez mes enfants un regard consterné quand je leur ai demandé si c’était un homme ou une femme.

Tout le monde connaît la chanteuse Taylor Swift … sauf moi qui ai provoqué chez mes enfants un regard consterné quand je leur ai demandé si c’était un homme ou une femme. Sidonie (Erika Sainte), une hôtesse de l’air, la petite trentaine, est une jeune femme belle et indépendante. À seize ans, alors qu’elle vivait en baie de Somme une jeunesse insouciante, passant d’un amant à l’autre, elle est tombée enceinte. Ses parents n’ont pas accepté son choix de garder l’enfant qu’elle a élevée seule. Lolo (Matilda Marty) la presse de questions sur l’identité de son père. Pour y répondre, Sidonie, accompagnée de sa fille, part « à deux heures de Paris » retrouver ses anciens amoureux : un garagiste taiseux (Fred Testot), un vieil esthète décadent (Frédéric Perrot), un patron de boîte de nuit (Bruno Slagmulder), un entraîneur de foot, un médecin de campagne infidèle….

Sidonie (Erika Sainte), une hôtesse de l’air, la petite trentaine, est une jeune femme belle et indépendante. À seize ans, alors qu’elle vivait en baie de Somme une jeunesse insouciante, passant d’un amant à l’autre, elle est tombée enceinte. Ses parents n’ont pas accepté son choix de garder l’enfant qu’elle a élevée seule. Lolo (Matilda Marty) la presse de questions sur l’identité de son père. Pour y répondre, Sidonie, accompagnée de sa fille, part « à deux heures de Paris » retrouver ses anciens amoureux : un garagiste taiseux (Fred Testot), un vieil esthète décadent (Frédéric Perrot), un patron de boîte de nuit (Bruno Slagmulder), un entraîneur de foot, un médecin de campagne infidèle…. Ava Faulkner (Jessica Chastain) est tueuse à gages. Ancienne militaire, alcoolique en sursis, protégée par son mentor (John Malkovich), elle exécute avec sang-froid les contrats qu’une mystérieuse organisation lui assigne de Paris à Riyad. De retour à Boston auprès de sa mère malade (Geena Davis), elle est confrontée à ses vieux démons tandis que ses commanditaires ont décidé de l’éliminer.

Ava Faulkner (Jessica Chastain) est tueuse à gages. Ancienne militaire, alcoolique en sursis, protégée par son mentor (John Malkovich), elle exécute avec sang-froid les contrats qu’une mystérieuse organisation lui assigne de Paris à Riyad. De retour à Boston auprès de sa mère malade (Geena Davis), elle est confrontée à ses vieux démons tandis que ses commanditaires ont décidé de l’éliminer. À la fin des années soixante, Giorgio Rosa, un ingénieur italien épris de liberté, décide de construire en mer Adriatique, en face de Rimini, juste au-delà des eaux territoriales italiennes, une plateforme soutenue par des piliers posés au fond de la mer. Quatre compagnons le rejoignent : un ami d’études qui étouffe dans l’entreprise de son père, un Allemand apatride, un plaisancier naufragé et taiseux et une serveuse de bar enceinte. Cette joyeuse équipée entend vivre comme elle l’entend. Mais son entreprise prend un tour plus politique, au risque d’irriter les autorités italiennes, lorsque Giorgio déclare l’indépendance de l’île de la rose, la dote d’un drapeau, d’une langue officielle, d’un service postal, émet des passeports et dépose à l’ONU puis au Conseil de l’Europe une demande de reconnaissance officielle.

À la fin des années soixante, Giorgio Rosa, un ingénieur italien épris de liberté, décide de construire en mer Adriatique, en face de Rimini, juste au-delà des eaux territoriales italiennes, une plateforme soutenue par des piliers posés au fond de la mer. Quatre compagnons le rejoignent : un ami d’études qui étouffe dans l’entreprise de son père, un Allemand apatride, un plaisancier naufragé et taiseux et une serveuse de bar enceinte. Cette joyeuse équipée entend vivre comme elle l’entend. Mais son entreprise prend un tour plus politique, au risque d’irriter les autorités italiennes, lorsque Giorgio déclare l’indépendance de l’île de la rose, la dote d’un drapeau, d’une langue officielle, d’un service postal, émet des passeports et dépose à l’ONU puis au Conseil de l’Europe une demande de reconnaissance officielle. Orphelin de père, le jeune Pin-Jui grandit à Taïwan dans les années cinquante. Près de l’usine où il travaille avec sa mère, il retrouve, adulte, Yuan Lee, une jeune femme qu’il avait rencontrée durant son enfance. Mais l’idylle qui les rapproche se brise sur le rêve du jeune homme de quitter Taïwan pour les États-Unis, un rêve qu’il ne peut réaliser qu’en épousant Zhenzhen, la fille de son patron. Arrivé à New York, le couple peine à s’intégrer et ne réussit pas à se cimenter. Pin-Jui travaille ; Zhenzhen s’ennuie. L’arrivée de deux enfants n’y fera rien. Pin-Jui, toute sa vie durant, gardera la nostalgie de son amour perdu.

Orphelin de père, le jeune Pin-Jui grandit à Taïwan dans les années cinquante. Près de l’usine où il travaille avec sa mère, il retrouve, adulte, Yuan Lee, une jeune femme qu’il avait rencontrée durant son enfance. Mais l’idylle qui les rapproche se brise sur le rêve du jeune homme de quitter Taïwan pour les États-Unis, un rêve qu’il ne peut réaliser qu’en épousant Zhenzhen, la fille de son patron. Arrivé à New York, le couple peine à s’intégrer et ne réussit pas à se cimenter. Pin-Jui travaille ; Zhenzhen s’ennuie. L’arrivée de deux enfants n’y fera rien. Pin-Jui, toute sa vie durant, gardera la nostalgie de son amour perdu. Réformé de l’armée sudiste, le capitaine Kidd sillonne le Texas et lit, au gré de ses haltes, à des pionniers pour la plupart analphabètes les nouvelles du jour (le titre original du film et du livre de Paulette Jiles dont il est tiré est d’ailleurs News of the World). Entre deux étapes, il recueille une fillette égarée, habillée d’une tunique indienne, incapable de parler anglais. Un document officiel le renseigne : il s’agit de Johanna Leonberger dont les parents, immigrés d’Allemagne, ont été tués par les Indiens et qui a été élevée par une tribu kiowa. Après avoir vainement tenté de la remettre aux autorités, le capitaine Kidd décide de la ramener lui-même à sa famille en traversant le Texas. Bien des obstacles entraveront l’exécution de sa mission.

Réformé de l’armée sudiste, le capitaine Kidd sillonne le Texas et lit, au gré de ses haltes, à des pionniers pour la plupart analphabètes les nouvelles du jour (le titre original du film et du livre de Paulette Jiles dont il est tiré est d’ailleurs News of the World). Entre deux étapes, il recueille une fillette égarée, habillée d’une tunique indienne, incapable de parler anglais. Un document officiel le renseigne : il s’agit de Johanna Leonberger dont les parents, immigrés d’Allemagne, ont été tués par les Indiens et qui a été élevée par une tribu kiowa. Après avoir vainement tenté de la remettre aux autorités, le capitaine Kidd décide de la ramener lui-même à sa famille en traversant le Texas. Bien des obstacles entraveront l’exécution de sa mission. Lucy (Jessie Buckley révélée par

Lucy (Jessie Buckley révélée par