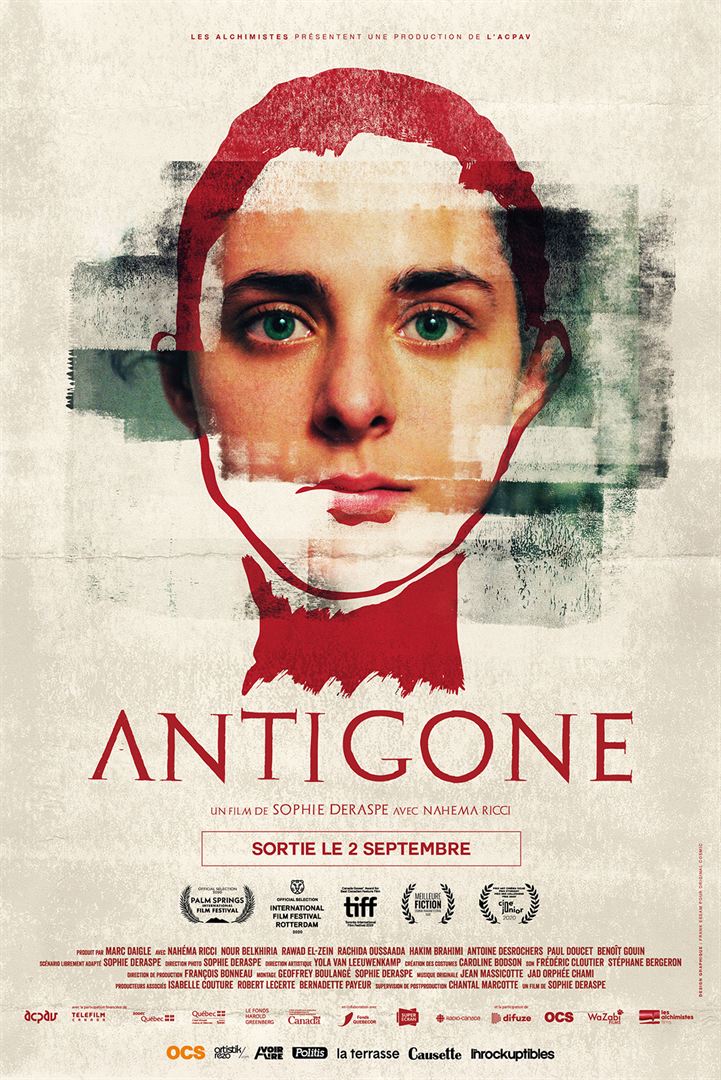

Antigone, jeune Kabyle dont les parents ont été tués en Algérie pendant la décennie noire, est réfugiée au Canada avec sa grand-mère. Si sa sœur et elle vivent une enfance sans problème, ses deux frères ont versé dans la délinquance. Lors d’une interpellation, l’aîné, est tué par la police ; le cadet, est incarcéré et menacé d’expulsion. Choisissant d’écouter son cœur, Antigone décide de violer la loi des hommes en organisant l’évasion de Polynice.

Antigone, jeune Kabyle dont les parents ont été tués en Algérie pendant la décennie noire, est réfugiée au Canada avec sa grand-mère. Si sa sœur et elle vivent une enfance sans problème, ses deux frères ont versé dans la délinquance. Lors d’une interpellation, l’aîné, est tué par la police ; le cadet, est incarcéré et menacé d’expulsion. Choisissant d’écouter son cœur, Antigone décide de violer la loi des hommes en organisant l’évasion de Polynice.

Couronné par cinq prix aux Oscars canadiens (dont celui du meilleur film et de la meilleure actrice), Antigone transpose dans le Canada contemporain la pièce de Sophocle, comme Anouilh l’avait déjà fait dans la France de l’Occupation. Sophie Deraspe en a gardé les prénoms des principaux protagonistes d’une élégance hors du temps : Etéocle, Polynice, Ismène, Hémon…. Manque à l’appel Créon, le roi de Thèbes qui chez Sophocle prononce la condamnation à mort d’Antigone : cette figure de l’autorité prend successivement chez Sophie Deraspe les traits du policier qui interroge Antigone, de la juge devant laquelle elle comparait, de l’éducatrice qui l’accueille en centre fermé.

Surtout, Sophie Deraspe reste fidèle à la figure intemporelle d’Antigone. On le sait depuis le lycée, elle présente deux caractéristiques. Le premier est le plus connu : Antigone se rebelle contre la loi des hommes (l’ordre inique de laisser sans sépulture le corps de son frère défunt) au nom de principes qu’elle estime supérieurs (le respect dû aux morts). Par solidarité familiale, la moderne Antigone de Sophie Deraspe se rebelle contre la condamnation qui pèse sur Polynice son frère – la déportation en Algérie – l’estimant disproportionnée par rapport au crime commis – l’agression sur le policier qui venait d’abattre Etéocle – quand bien même Polynice avait déjà de lourds antécédents criminels.

Le second n’est pas moins important : Antigone incarne une jeunesse fougueuse en rupture avec les adultes qui font peser sur elle leur joug. Cette rébellion se joue ici via les réseaux sociaux qui instruisent, hors de la cour de justice, son procès en taguant le visage de l’adolescente, en reproduisant son cri (« Mon cœur m’a dit de sauver mon frère »), dans des tons rouge qui sont en passe, depuis La Casa de Papel, de symboliser à eux seuls l’insoumission à l’ordre social établi.

La décennie noire algérienne, les guerres de gangs à Québec, la politique migratoire canadienne, la protection judiciaire des mineurs, la contestation sociale via les réseaux sociaux : cette Antigone brasse bien des sujets. Et on aurait pu lui reprocher d’en brasser trop.

Mais pourtant la barque ne croule pas sous leur poids. Antigone réussit à être à la fois d’un élégant classicisme et d’une brûlante actualité. La cause en est en partie involontaire : cette diction québécoise si particulière, à la fois lente et rapide, classique et moderne, cette façon de tordre la langue française, de l’essorer, de la réinventer.

Et enfin il y a l’actrice principale, ses yeux clairs immenses, sa force et sa fragilité combinées. Elle s’appelle Nahéma Ricci. D’origine franco-tunisienne, elle est née à Montréal. J’attends déjà son prochain film.

Autumn a dix-sept ans. Elle mène une vie ordinaire dans une petite ville de Pennsylvanie, entre sa famille, son lycée et son job de caissière au supermarché du coin. Quand elle apprend qu’elle est enceinte, elle prend rapidement sa décision. Mais la législation de l’Etat lui impose de recueillir un accord parental qu’elle refuse de solliciter. Aussi, en compagnie de sa cousine, elle prend la route de New York pour s’y faire avorter. Mais le voyage, qui ne devait durer qu’une journée, se prolonge quand Autumn découvre que sa grossesse est beaucoup plus avancée qu’annoncée.

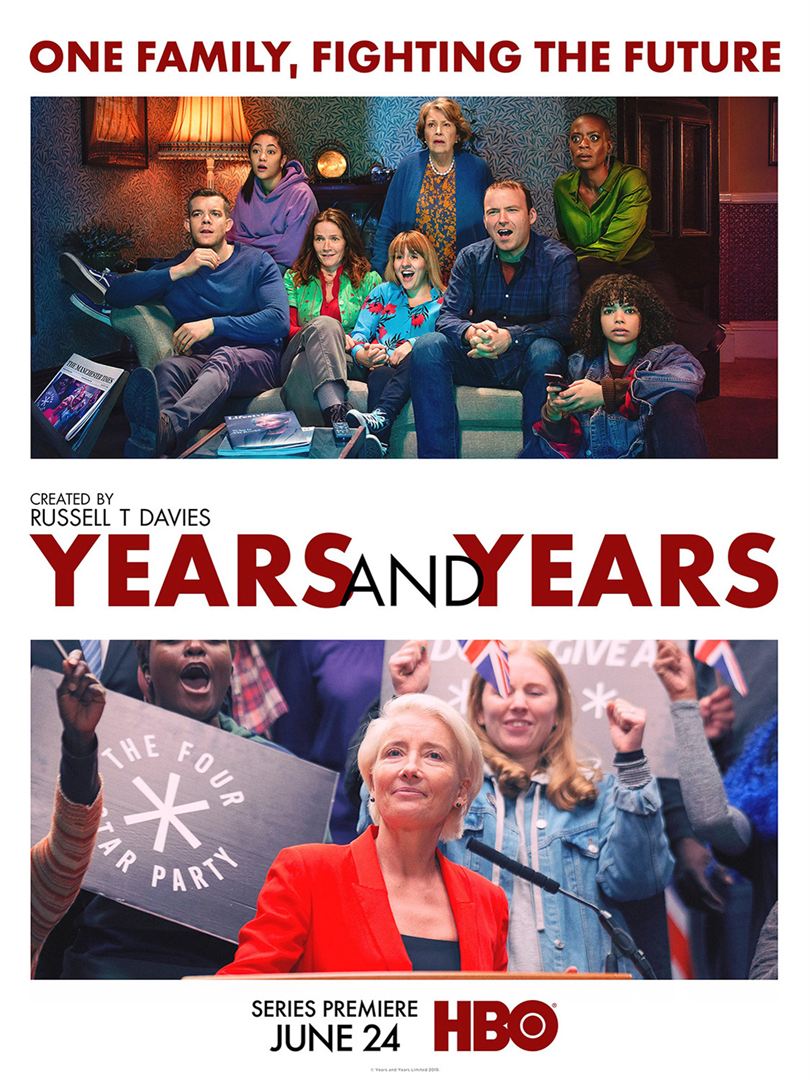

Autumn a dix-sept ans. Elle mène une vie ordinaire dans une petite ville de Pennsylvanie, entre sa famille, son lycée et son job de caissière au supermarché du coin. Quand elle apprend qu’elle est enceinte, elle prend rapidement sa décision. Mais la législation de l’Etat lui impose de recueillir un accord parental qu’elle refuse de solliciter. Aussi, en compagnie de sa cousine, elle prend la route de New York pour s’y faire avorter. Mais le voyage, qui ne devait durer qu’une journée, se prolonge quand Autumn découvre que sa grossesse est beaucoup plus avancée qu’annoncée. Years and Years (qu’on aurait pu traduire Les années qui passent) racontent l’histoire d’une famille ordinaire de quatre frères et sœurs dans l’Angleterre post-Brexit des années 2020 avec ses nouvelles technologies et son populisme rampant incarné par la politicienne Vivienne Rook (Emma Thompson).

Years and Years (qu’on aurait pu traduire Les années qui passent) racontent l’histoire d’une famille ordinaire de quatre frères et sœurs dans l’Angleterre post-Brexit des années 2020 avec ses nouvelles technologies et son populisme rampant incarné par la politicienne Vivienne Rook (Emma Thompson). Bernadette a neuf ans trois quarts. Hyperactive, elle est sourde à toute forme d’autorité et résiste avec la dernière violence à ceux qui entendent la lui imposer. Sa mère a baissé les bras. Les services sociaux ont pris, sans succès le relais.

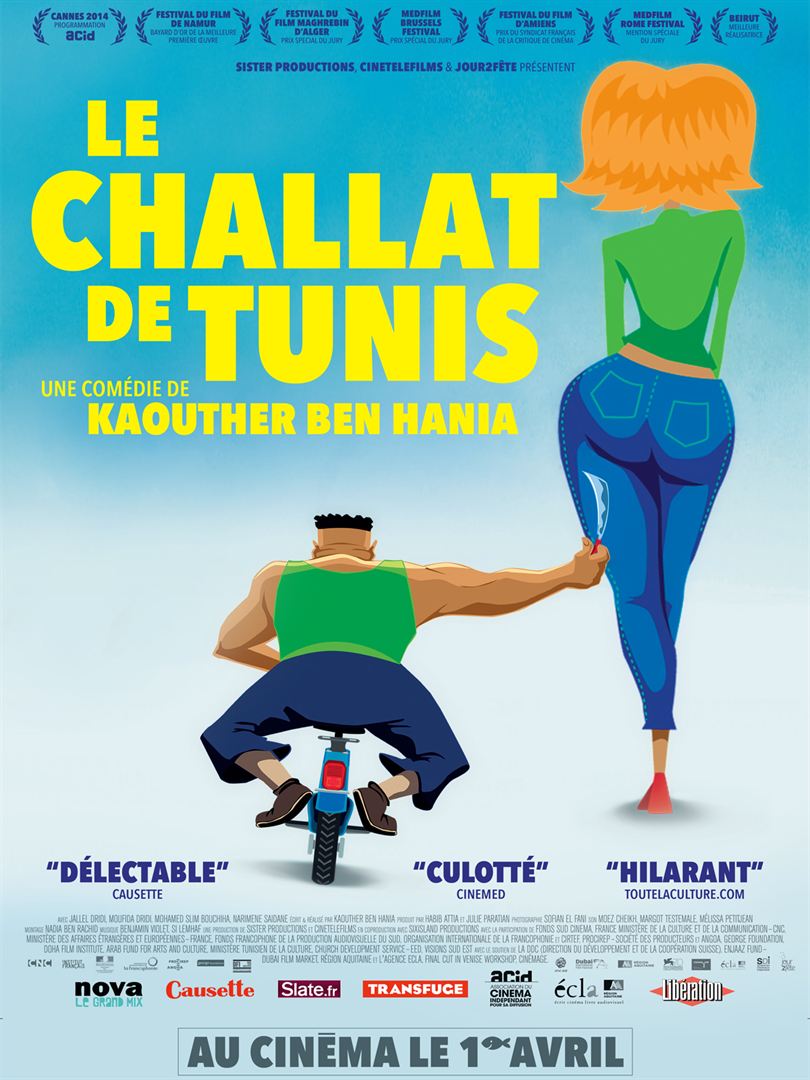

Bernadette a neuf ans trois quarts. Hyperactive, elle est sourde à toute forme d’autorité et résiste avec la dernière violence à ceux qui entendent la lui imposer. Sa mère a baissé les bras. Les services sociaux ont pris, sans succès le relais. Le Challat de Tunis est un documenteur, une enquête menée par une réalisatrice dans les rues de Tunis qui entremêle la réalité et la fiction.

Le Challat de Tunis est un documenteur, une enquête menée par une réalisatrice dans les rues de Tunis qui entremêle la réalité et la fiction. Noah Solloway (Dominic West) a tout pour être heureux : une femme magnifique, quatre enfants, son métier d’enseignant et un rêve sur le point d’éclore : devenir écrivain même si le succès n’a pas été au rendez-vous de son premier livre… En vacances à Long Island en famille, il rencontre Allison, une serveuse de restaurant, mariée elle aussi, dévastée par la mort brutale de son fils unique. Leur liaison adultère va faire exploser leurs couples.

Noah Solloway (Dominic West) a tout pour être heureux : une femme magnifique, quatre enfants, son métier d’enseignant et un rêve sur le point d’éclore : devenir écrivain même si le succès n’a pas été au rendez-vous de son premier livre… En vacances à Long Island en famille, il rencontre Allison, une serveuse de restaurant, mariée elle aussi, dévastée par la mort brutale de son fils unique. Leur liaison adultère va faire exploser leurs couples. Chers lecteurs,

Chers lecteurs, Fares (Sami Bouajila dont la carrière depuis trente ans n’est pas sans rappeler celle de Roschdy Zem, le César du meilleur acteur en moins), Meriem (Najla Ben Abdallah) et leur fils Aziz appartiennent à la classe aisée tunisienne. Cette famille heureuse, en week-end dans le Sud du pays, à une encablure de la Libye que la guerre civile déchire en cet automne 2011, tombe dans une embuscade. Aziz prend une balle perdue. Transporté à l’hôpital, il doit d’urgence recevoir une greffe de foie. Son père est bien entendu volontaire….

Fares (Sami Bouajila dont la carrière depuis trente ans n’est pas sans rappeler celle de Roschdy Zem, le César du meilleur acteur en moins), Meriem (Najla Ben Abdallah) et leur fils Aziz appartiennent à la classe aisée tunisienne. Cette famille heureuse, en week-end dans le Sud du pays, à une encablure de la Libye que la guerre civile déchire en cet automne 2011, tombe dans une embuscade. Aziz prend une balle perdue. Transporté à l’hôpital, il doit d’urgence recevoir une greffe de foie. Son père est bien entendu volontaire…. Scandale est inspiré d’une histoire vraie. À l’été 2016, en pleine campagne présidentielle américaine, Robert Ailes (John Lithgow), le tout-puissant patron de la chaîne d’information Fox News a été licencié par Robert Murdoch suite aux accusations de harcèlement sexuel lancées contre lui.

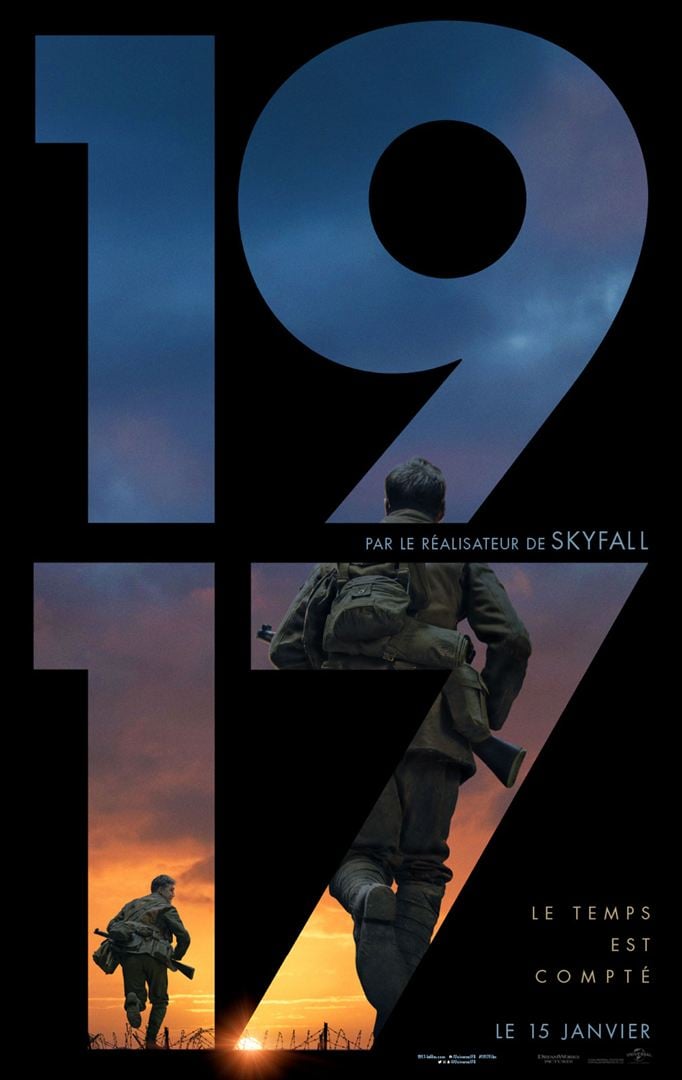

Scandale est inspiré d’une histoire vraie. À l’été 2016, en pleine campagne présidentielle américaine, Robert Ailes (John Lithgow), le tout-puissant patron de la chaîne d’information Fox News a été licencié par Robert Murdoch suite aux accusations de harcèlement sexuel lancées contre lui. Avril 1917. La guerre fait rage. Dans le Pas de Calais, les forces britanniques se sont terrées dans les tranchées face aux forces allemandes.

Avril 1917. La guerre fait rage. Dans le Pas de Calais, les forces britanniques se sont terrées dans les tranchées face aux forces allemandes.