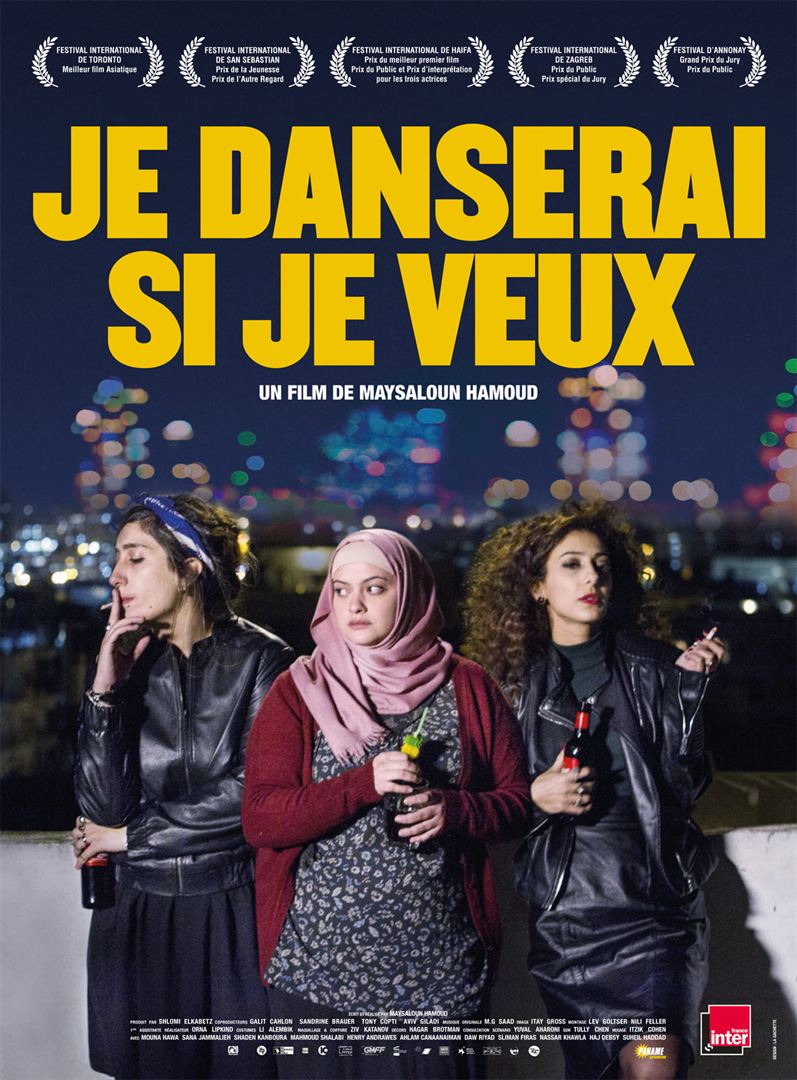

Tout – ou presque – est dans l’affiche. D’abord le titre : Je danserai si je veux qui sonne comme un slogan féministe. Ensuite la photo de trois femmes. L’une porte le voile. Les deux autres boivent et fument. Enfin à l’arrière plan, une ville, dont on sait depuis Richard Bohringer que c’est beau la nuit.

Tout – ou presque – est dans l’affiche. D’abord le titre : Je danserai si je veux qui sonne comme un slogan féministe. Ensuite la photo de trois femmes. L’une porte le voile. Les deux autres boivent et fument. Enfin à l’arrière plan, une ville, dont on sait depuis Richard Bohringer que c’est beau la nuit.

Le reste se découvre très vite.

Layla, Salma et Nour sont trois jeunes femmes arabes et israéliennes. Elles partagent un appartement à Tel Aviv. Layla est avocate ; Salma a un job dans un bar ; Nour poursuit des études à l’université. Chacune à sa façon est en prise avec la société phallocrate.

Il y a deux façons de critiquer ce premier film d’une jeune réalisatrice palestinienne.

La première est la plus rationnelle. Elle est la plus sévère aussi.

Elle pointerait du doigt son architecture trop voyante. Scrupuleusement voilée, respectueuse des rites, Nour incarne la jeune Palestinienne pratiquante sous la coupe d’un fiancé qui lui refuse la moindre liberté. Avec ses piercings et ses joints, Salma est la bobo palestinienne qui cache à sa famille bourgeoise son orientation sexuelle. Plus âgée, plus indépendante, Layla est, elle, la Palestinienne installée que les hommes dont elles tombent régulièrement amoureux rappellent à son statut. Trois destins de femme comme autant d’illustrations simplistes de discours féministes.

La seconde choisit d’ignorer ces défauts pourtant bien voyants et de laisser parler son cœur.

Elle soulignerait l’émotion suscitée par ces trois personnages qui, chacun à sa façon, fait naître l’empathie. Même Nour, a priori la moins sympathique.

Sans se réduire à un simple coup de cœur impulsif, cette seconde critique évoquerait le portrait tout en nuance que le film dresse de Tel Aviv, la capitale économique d’Israël, dont Eytan Fox avait déjà fait en 2007 le personnage principal de son film The Bubble. Elle évoquerait aussi le rôle des hommes dans ce film, qu’on pouvait craindre un instant unanimement veules mais qui sont sauvés, dans une scène bouleversante, par la tendresse du père de Nour.

Pendant plus d’un an, le documentariste Jérémie Battaglia a suivi l’équipe canadienne de natation synchronisée dans la phase préparatoire des Jeux olympiques de Rio.

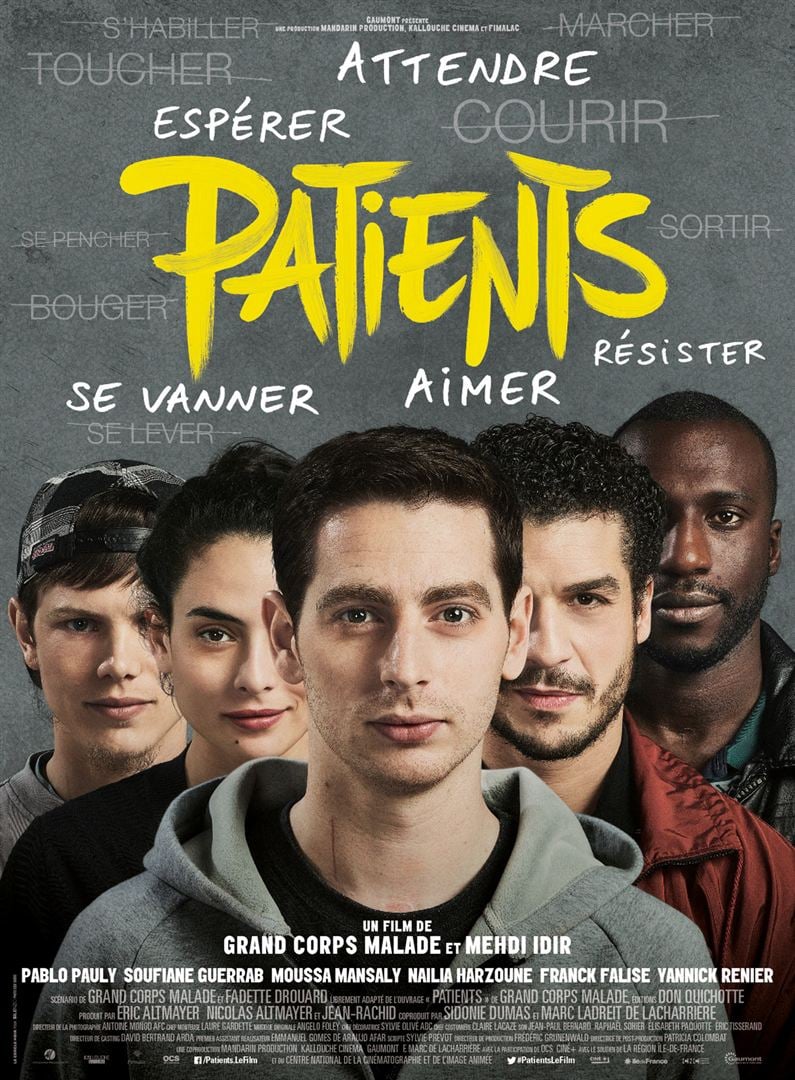

Pendant plus d’un an, le documentariste Jérémie Battaglia a suivi l’équipe canadienne de natation synchronisée dans la phase préparatoire des Jeux olympiques de Rio. Benjamin, la vingtaine, plonge dans une piscine à moitié vide et s’y brise les cervicales. « Tétraplégique incomplet », il est placé en centre de rééducation.

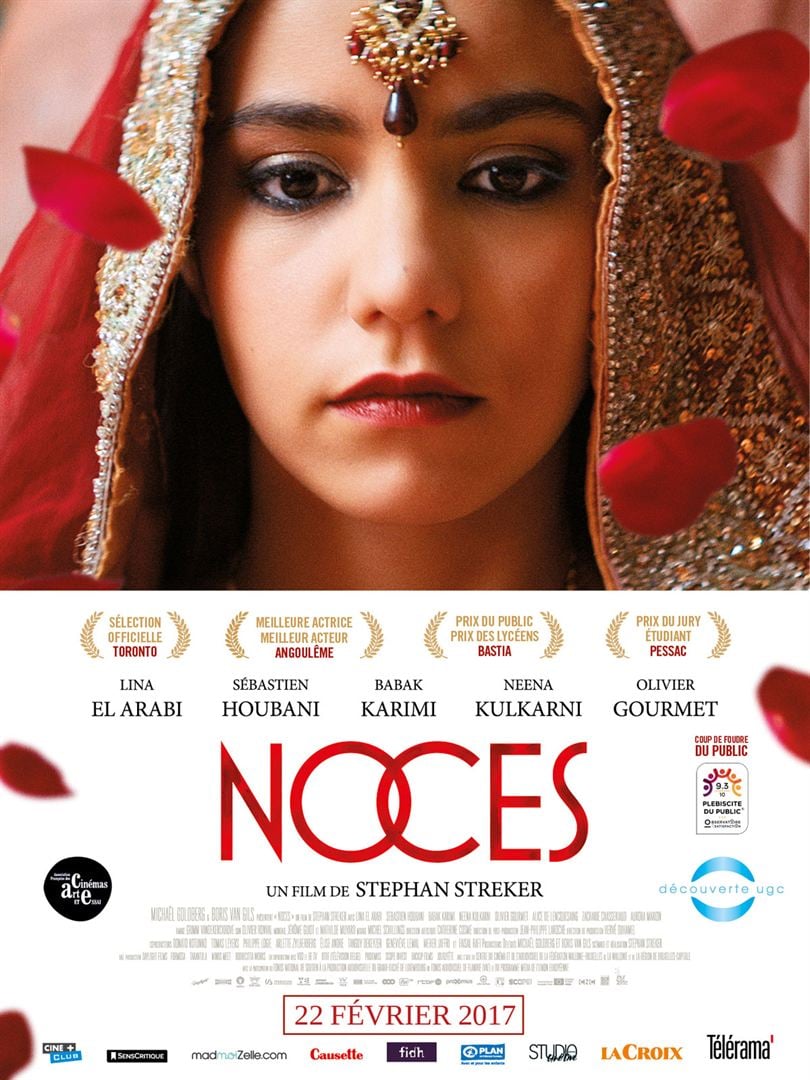

Benjamin, la vingtaine, plonge dans une piscine à moitié vide et s’y brise les cervicales. « Tétraplégique incomplet », il est placé en centre de rééducation. Zahira a dix-huit ans. Elle vit en Belgique avec son père, sa mère, son frère aîné et sa sœur cadette encore adolescente. À cheval entre deux cultures, elle est à l’aise dans l’une comme dans l’autre : elle fait ses cinq prières chez elle et n’est pas la dernière à s’amuser et à sortir avec ses amis du lycée.

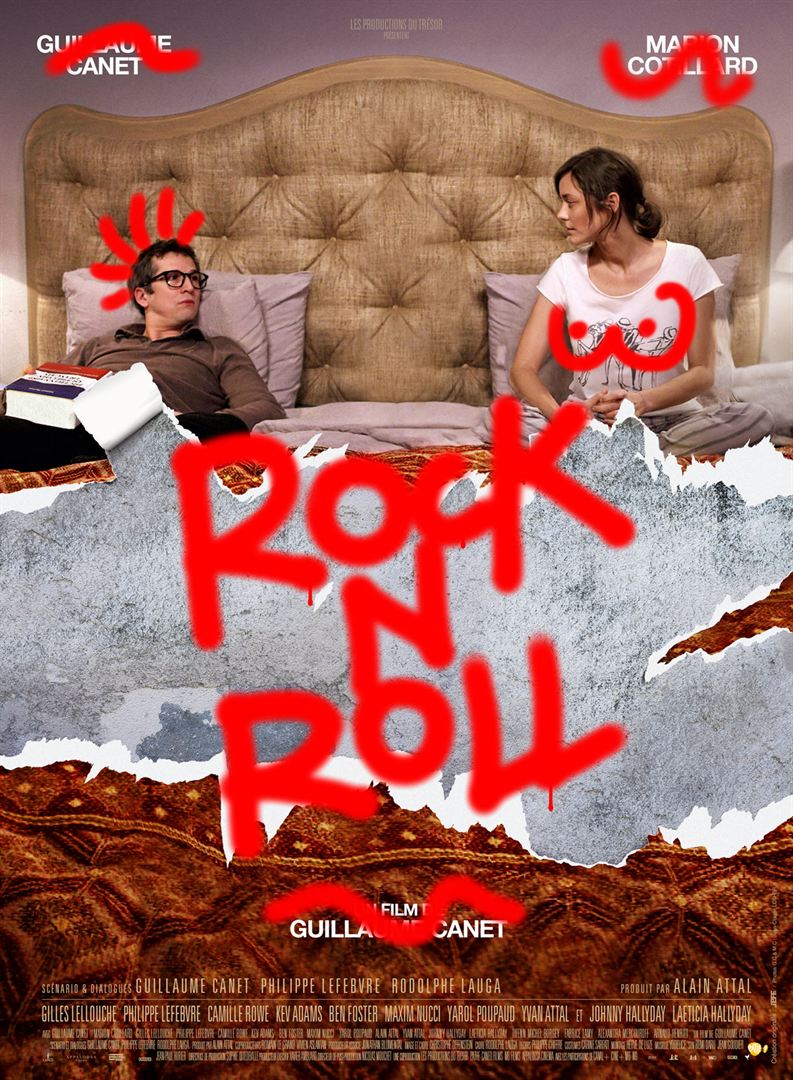

Zahira a dix-huit ans. Elle vit en Belgique avec son père, sa mère, son frère aîné et sa sœur cadette encore adolescente. À cheval entre deux cultures, elle est à l’aise dans l’une comme dans l’autre : elle fait ses cinq prières chez elle et n’est pas la dernière à s’amuser et à sortir avec ses amis du lycée. Guillaume Canet a quarante-deux ans. Une journaliste lui fait remarquer qu’il est de moins en moins « rock’n roll ». La jeune actrice (Camille Rowe, la top model de la pub Poison girl) qui partage l’affiche de son prochain film ne la contredit pas. La star française, assaillie par l’angoisse, va chercher par tous les moyens à vaincre les outrages du temps.

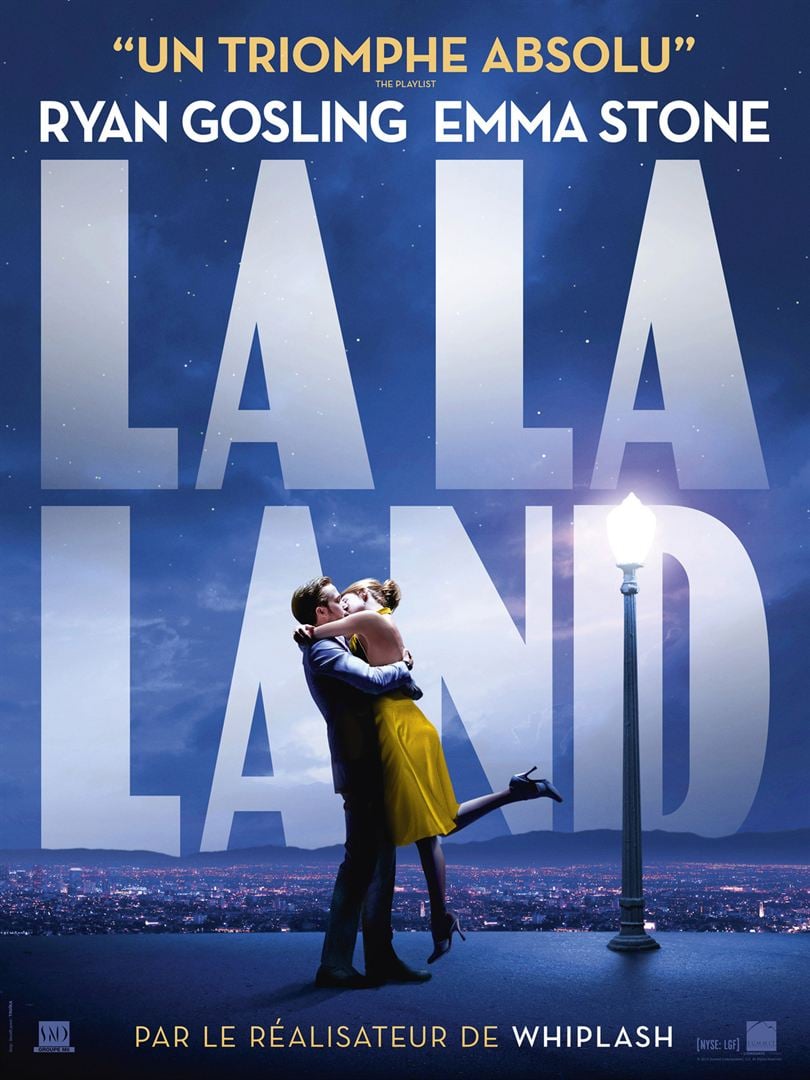

Guillaume Canet a quarante-deux ans. Une journaliste lui fait remarquer qu’il est de moins en moins « rock’n roll ». La jeune actrice (Camille Rowe, la top model de la pub Poison girl) qui partage l’affiche de son prochain film ne la contredit pas. La star française, assaillie par l’angoisse, va chercher par tous les moyens à vaincre les outrages du temps. Couronné de sept Golden Globes et bientôt probablement d’au moins autant d’Oscars, « La La Land » arrive mercredi sur nos écrans précédé d’une critique élogieuse. Première a annoncé la couleur : « Le meilleur film de l’année » – ce qui le 20 janvier frise le canular … mais Première a raison et risque d’avoir raison jusqu’au 31 décembre, et le jury des Golden Globes aussi. « La La Land » est un chef d’œuvre.

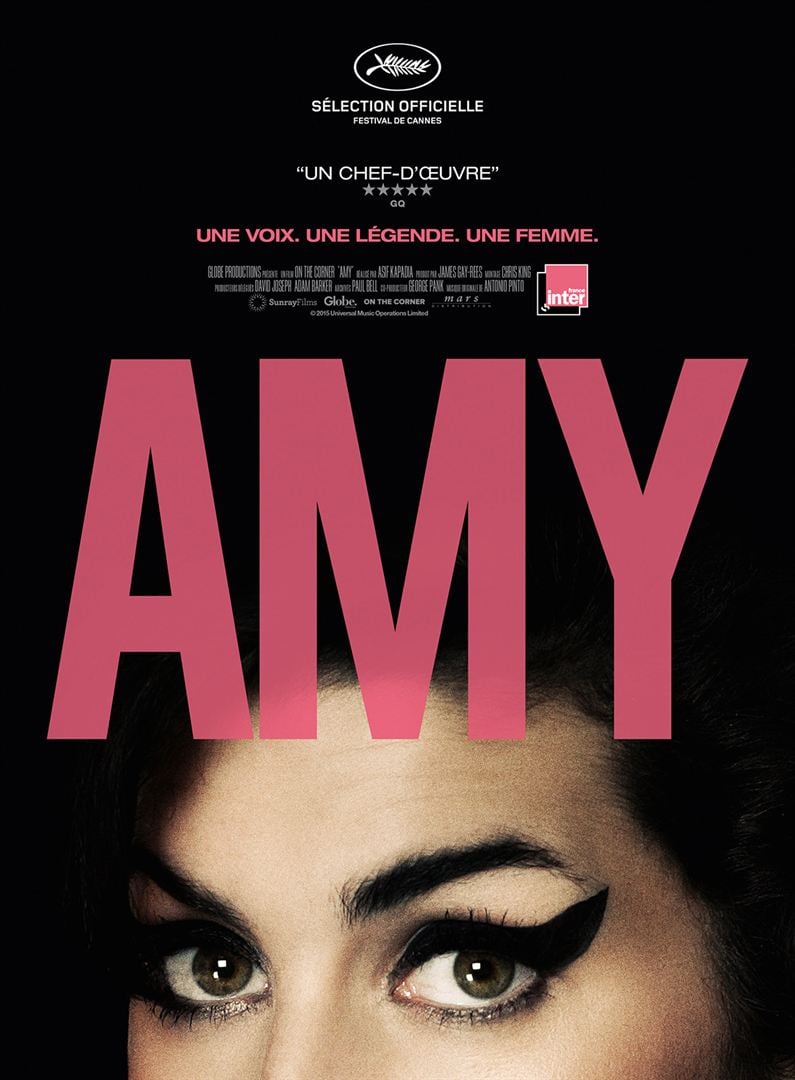

Couronné de sept Golden Globes et bientôt probablement d’au moins autant d’Oscars, « La La Land » arrive mercredi sur nos écrans précédé d’une critique élogieuse. Première a annoncé la couleur : « Le meilleur film de l’année » – ce qui le 20 janvier frise le canular … mais Première a raison et risque d’avoir raison jusqu’au 31 décembre, et le jury des Golden Globes aussi. « La La Land » est un chef d’œuvre. Je ne connaissais quasiment rien de Amy Winehouse sinon, comme tout le monde, son album « Back to black » et l’hystérie qui entoura sa déchéance et sa mort à 27 ans.

Je ne connaissais quasiment rien de Amy Winehouse sinon, comme tout le monde, son album « Back to black » et l’hystérie qui entoura sa déchéance et sa mort à 27 ans. Coup de cœur pour ce dessin animé français qu’un excellent bouche à oreille m’a convaincu d’aller voir et que j’aurais ignoré sinon, couturé d’a priori sur les dessins animés que je continue à cantonner à un public enfantin.

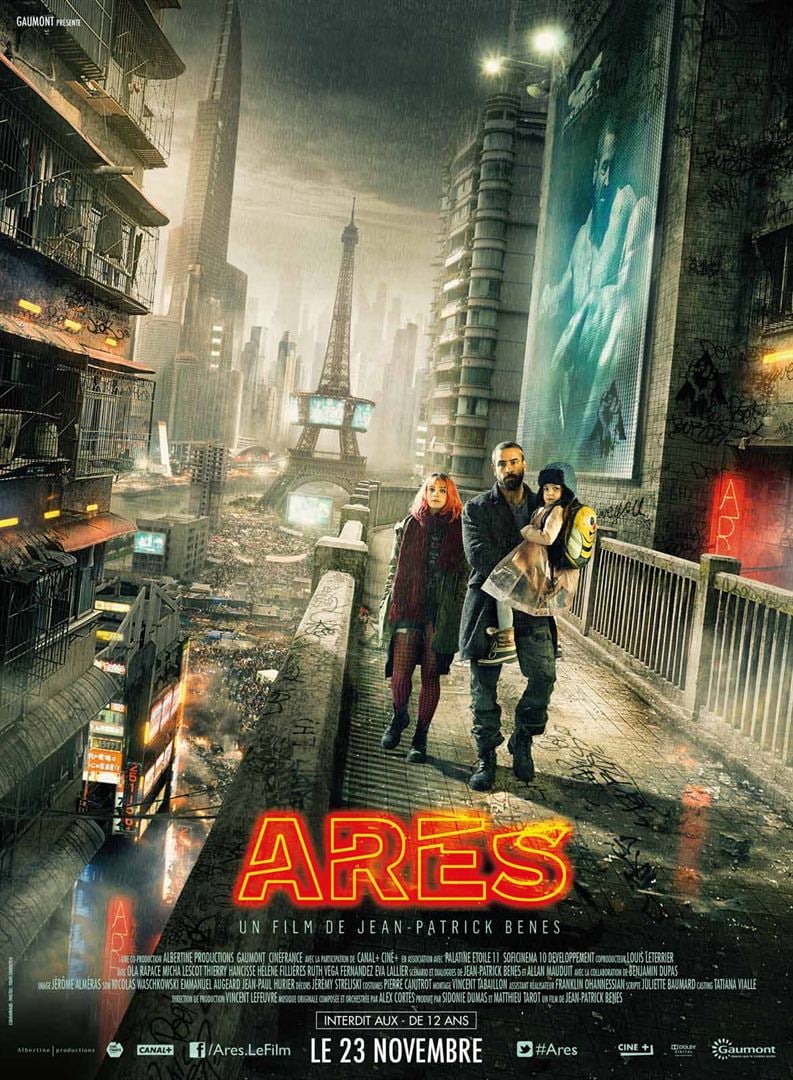

Coup de cœur pour ce dessin animé français qu’un excellent bouche à oreille m’a convaincu d’aller voir et que j’aurais ignoré sinon, couturé d’a priori sur les dessins animés que je continue à cantonner à un public enfantin. En 2035, la France compte quinze millions de chômeurs et Paris est devenue une ville du tiers-monde. L’État en faillite a cédé le pouvoir aux groupes pharmaceutiques dont les produits anabolisants dopent en toute légalité les champions de l’Arena, un sport martial ultra-violent. Reda est un vieux boxeur sur le retour. Tout bascule pour lui le jour où le grand groupe Donevia teste sur lui son dernier produit.

En 2035, la France compte quinze millions de chômeurs et Paris est devenue une ville du tiers-monde. L’État en faillite a cédé le pouvoir aux groupes pharmaceutiques dont les produits anabolisants dopent en toute légalité les champions de l’Arena, un sport martial ultra-violent. Reda est un vieux boxeur sur le retour. Tout bascule pour lui le jour où le grand groupe Donevia teste sur lui son dernier produit. Moitié hippie, moitié altermondialiste, un père décide d’éduquer ses six enfants loin de la société et de ses pollutions. Mais sa vie hors du monde est remise en cause lorsque sa femme se suicide. Contre l’avis de ses beaux-parents, il décide de se rendre aux funérailles en compagnie de ses enfants et d’exécuter les dernières volontés de la défunte.

Moitié hippie, moitié altermondialiste, un père décide d’éduquer ses six enfants loin de la société et de ses pollutions. Mais sa vie hors du monde est remise en cause lorsque sa femme se suicide. Contre l’avis de ses beaux-parents, il décide de se rendre aux funérailles en compagnie de ses enfants et d’exécuter les dernières volontés de la défunte.