Les Américains vivent sur un territoire aseptisé et hypersécurisé qui coexiste, à sa frontière méridionale, avec ce qu’ils croient être une jungle sans loi.

Le cinéma américain a, depuis quelques années, mis en scène cette frontière et la peur paranoïaque qu’elle suscite chez le brave Yankee : Traffic de Soderbergh, Savages de Stone, Babel d’Iñárritu, sans parler de Breaking Bad sont des œuvres au titre explicite.

Sicario s’inscrit dans cette généalogie.

Emily Blunt (Edge of Tomorrow, Looper) est un agent du FBI embringuée, à son corps défendant, dans une opération undercover contre les cartels mexicains de la drogue. CIA ? Barbouzes ? Elle plonge, et nous avec, dans le déluge de violence que déchaînent ses coéquipiers. Les fins de leur action sont-elles justes ? En tout état de cause, les moyens pour y parvenir sont répréhensibles.

Sicario est un film d’une redoutable efficacité. La musique oppressante de Jóhann Jóhannsson, le désert texan filmé par Roger Deakins (qui avait signé la photo de No Country for Old Men), la fragilité à fleur de peau d’Emily Blunt et la colère rentrée de Benicio del Toro : tout concourt pour faire du film de Denis Villeneuve un film terriblement excitant.

Les critiques n’ont pas épargné le film de Maïwenn : trop impudique, trop hystérique, trop tout. Je n’y souscris pas. J’ai été touché. Maïwenn n’esthétise pas. Elle ne fictionnalise pas. Elle filme cash.

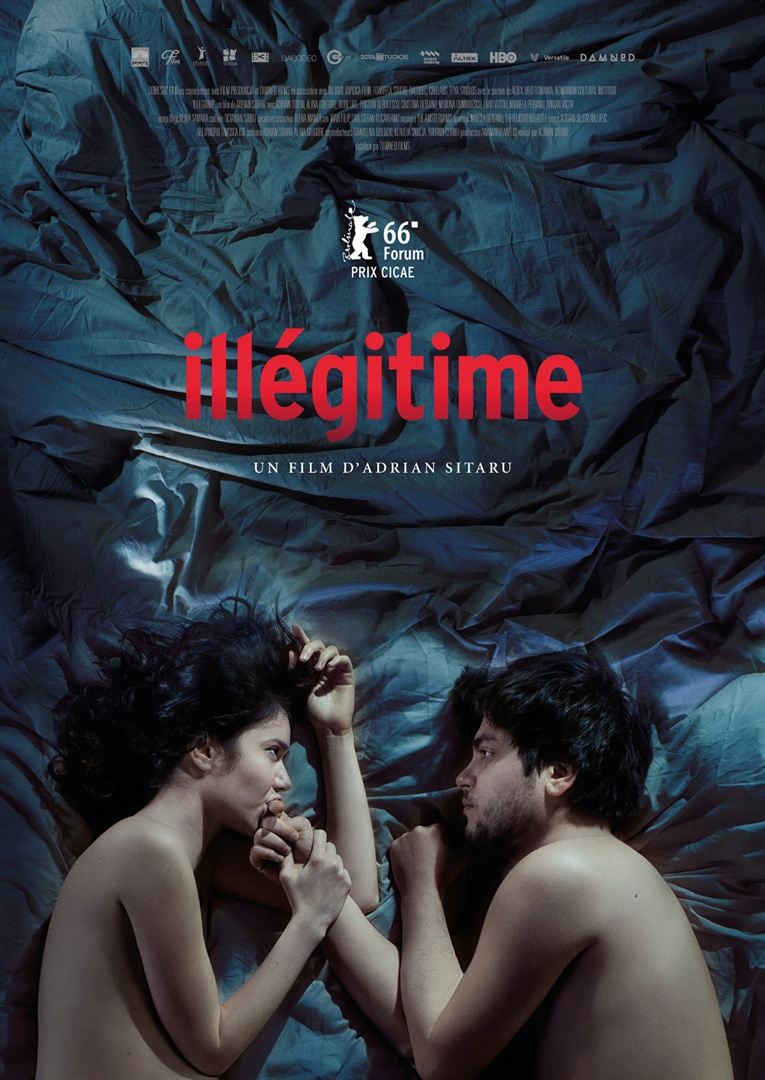

Les critiques n’ont pas épargné le film de Maïwenn : trop impudique, trop hystérique, trop tout. Je n’y souscris pas. J’ai été touché. Maïwenn n’esthétise pas. Elle ne fictionnalise pas. Elle filme cash. Extraordinaire vitalité du cinéma roumain ! Après Cristian Mungiu (4 mois, 3 semaines, 2 jours), après Corneliu Porumboiu (12h08 à l’est de Bucarest), après Calin Peter Netzer (Mère et fils), voici Adrian Sitaru. Ce quarantenaire creuse la même veine que ses collègues : le rapport de l’individu au groupe dans une société sans repères qui peine à tourner la page du communisme.

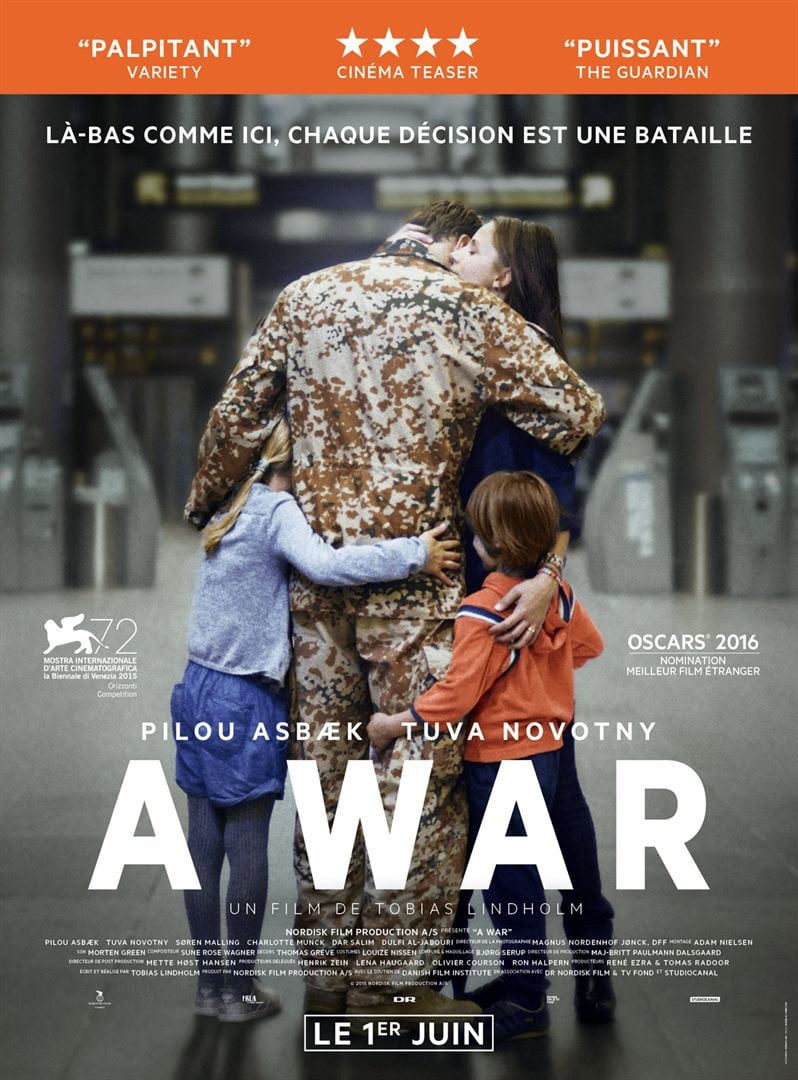

Extraordinaire vitalité du cinéma roumain ! Après Cristian Mungiu (4 mois, 3 semaines, 2 jours), après Corneliu Porumboiu (12h08 à l’est de Bucarest), après Calin Peter Netzer (Mère et fils), voici Adrian Sitaru. Ce quarantenaire creuse la même veine que ses collègues : le rapport de l’individu au groupe dans une société sans repères qui peine à tourner la page du communisme. Un officier danois commande une compagnie en Afghanistan. Il a laissé sa femme et ses trois enfants derrière lui. À la tête d’une patrouille, pris sous le feu des talibans, il demande un soutien aérien pour évacuer un de ses hommes gravement blessé. Le bombardement provoque douze morts civils. Renvoyé au Danemark, mis en accusation devant un tribunal militaire, dira-t-il la vérité ?

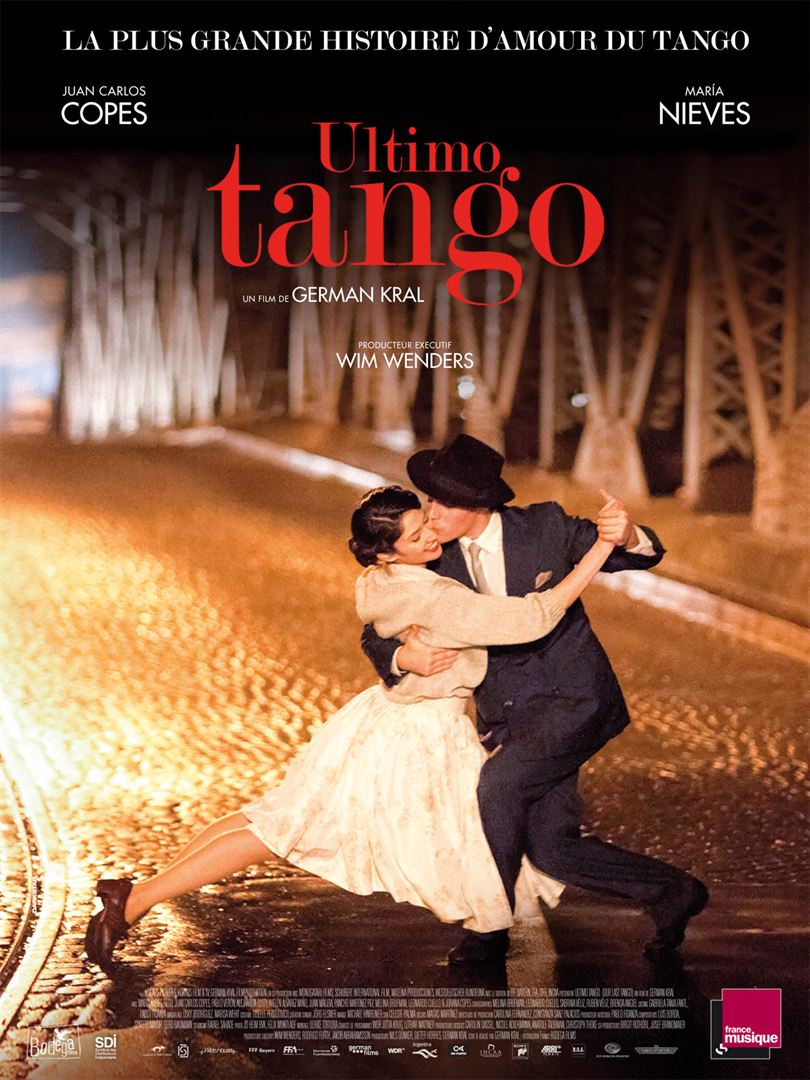

Un officier danois commande une compagnie en Afghanistan. Il a laissé sa femme et ses trois enfants derrière lui. À la tête d’une patrouille, pris sous le feu des talibans, il demande un soutien aérien pour évacuer un de ses hommes gravement blessé. Le bombardement provoque douze morts civils. Renvoyé au Danemark, mis en accusation devant un tribunal militaire, dira-t-il la vérité ? Voici la réponse éclatante à mes amis qui me suspectent de masochisme à regarder d’improbables documentaires guatémaltèques en noir et blanc, sous-titrés et muets ! Celui-ci est germano-argentin. Il est en couleurs. Et s’il est sous-titré, il n’est – donc – pas muet.

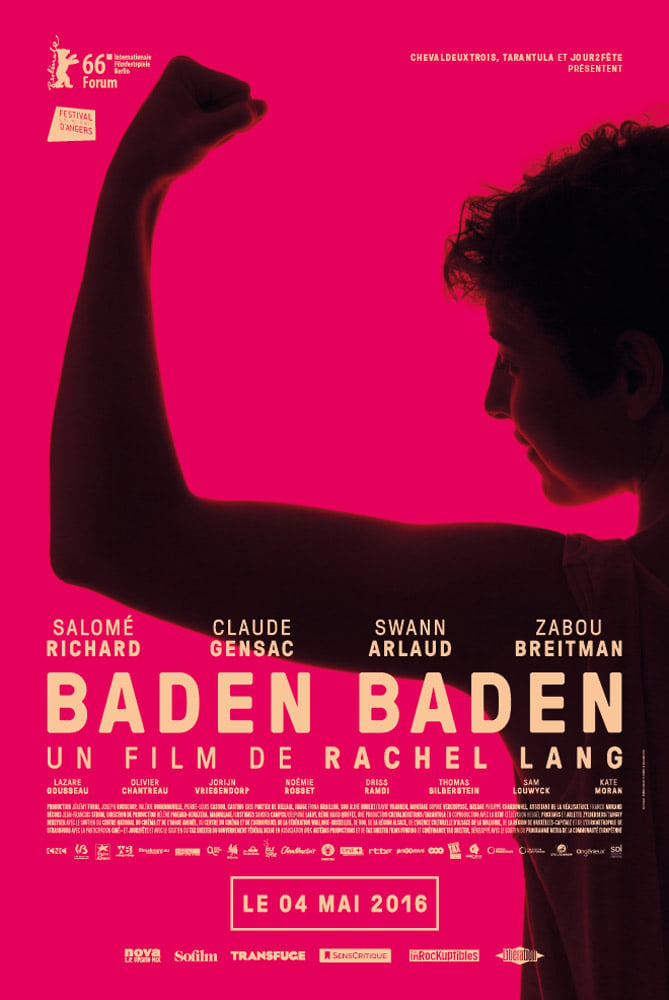

Voici la réponse éclatante à mes amis qui me suspectent de masochisme à regarder d’improbables documentaires guatémaltèques en noir et blanc, sous-titrés et muets ! Celui-ci est germano-argentin. Il est en couleurs. Et s’il est sous-titré, il n’est – donc – pas muet. Coup de cœur pour ce petit film français au titre décalé qui n’a rien à voir avec Baden Baden sinon qu’il se déroule à Strasbourg, de l’autre côté du Rhin. De là à dire que Baden Baden est au cinéma ce que La Chartreuse de Parme est à la littérature il y a un pas que je ne franchirai pas. D’ailleurs je me demande si je ne vais pas rayer cette phrase qui alourdit inutilement ma critique et n’y apporte pas grand-chose.

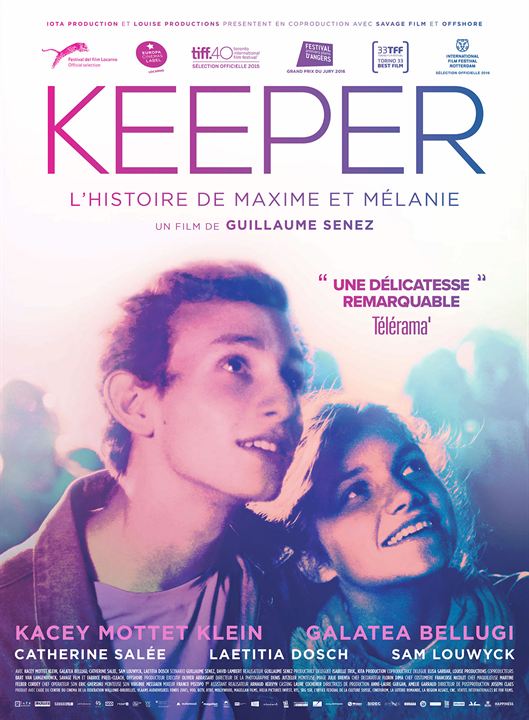

Coup de cœur pour ce petit film français au titre décalé qui n’a rien à voir avec Baden Baden sinon qu’il se déroule à Strasbourg, de l’autre côté du Rhin. De là à dire que Baden Baden est au cinéma ce que La Chartreuse de Parme est à la littérature il y a un pas que je ne franchirai pas. D’ailleurs je me demande si je ne vais pas rayer cette phrase qui alourdit inutilement ma critique et n’y apporte pas grand-chose. Maxime et Mélanie ont quinze ans. Ils s’aiment. Mélanie tombe enceinte. Gardera ? Gardera pas ? Le titre, pas très heureux, nous met sur la piste. Et on se doute que si Mélanie avortait,le film tournerait court. Donc, même si la décision n’intervient qu’au mitan du film, elle le garde. Vous pensez que je viens de vous gâcher le suspense ? Vous vous trompez. Car la fin du film, étonnante et inéluctable, vous scotchera.

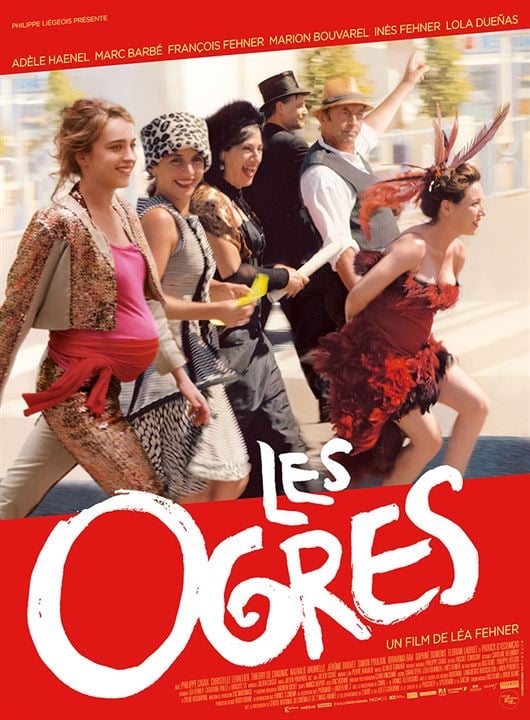

Maxime et Mélanie ont quinze ans. Ils s’aiment. Mélanie tombe enceinte. Gardera ? Gardera pas ? Le titre, pas très heureux, nous met sur la piste. Et on se doute que si Mélanie avortait,le film tournerait court. Donc, même si la décision n’intervient qu’au mitan du film, elle le garde. Vous pensez que je viens de vous gâcher le suspense ? Vous vous trompez. Car la fin du film, étonnante et inéluctable, vous scotchera. Quel film ! deux heures vingt-quatre ! Rien de moins ! Un film inclassable. Ni intello ni vulgaire. Mi-documentaire mi-fiction. Qui décrit une troupe de théâtre ambulant, jouant Tchekhov. Mais dont la création artistique n’est pas l’objet. Plutôt la vie. La vie de chacun des membres de la troupe. Son directeur tyrannique. Sa femme humiliée mais aimante. Sa fille en quête d’émancipation. Une ancienne maîtresse amoureuse. Un acteur qui ne parvient pas à faire le deuil de son fils. une femme qui attend un bébé.

Quel film ! deux heures vingt-quatre ! Rien de moins ! Un film inclassable. Ni intello ni vulgaire. Mi-documentaire mi-fiction. Qui décrit une troupe de théâtre ambulant, jouant Tchekhov. Mais dont la création artistique n’est pas l’objet. Plutôt la vie. La vie de chacun des membres de la troupe. Son directeur tyrannique. Sa femme humiliée mais aimante. Sa fille en quête d’émancipation. Une ancienne maîtresse amoureuse. Un acteur qui ne parvient pas à faire le deuil de son fils. une femme qui attend un bébé. Le film à voir cette semaine est un documentaire. Un documentaire sur l’Iran dont j’ai déjà dit ici , pas plus tard que jeudi dernier, dans ma critique de Nahid, combien il nous devenait familier à force de voir des films et des documentaires à son sujet.

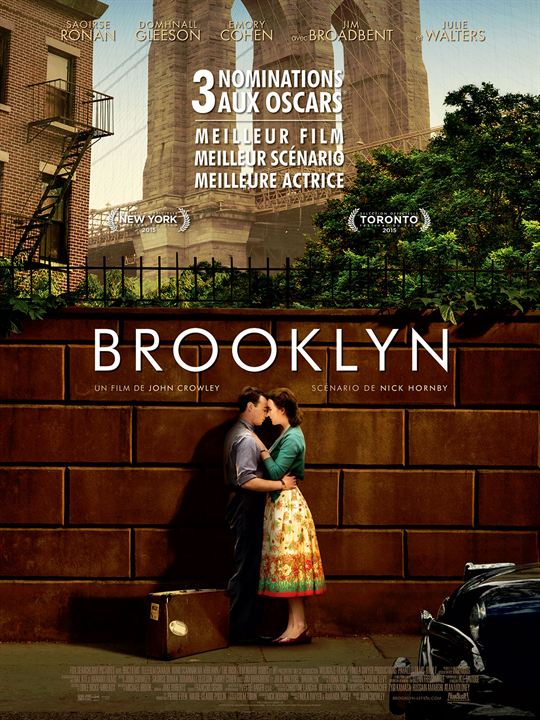

Le film à voir cette semaine est un documentaire. Un documentaire sur l’Iran dont j’ai déjà dit ici , pas plus tard que jeudi dernier, dans ma critique de Nahid, combien il nous devenait familier à force de voir des films et des documentaires à son sujet. Eilis Lacey est irlandaise, jolie et intelligente. Elle saisit la première opportunité pour émigrer à New York, laissant derrière elle sa mère et sa soeur. Installée à Brooklyn, elle se laisse gagner par le mal du pays jusqu’à ce qu’un joli plombier italien l’en guérisse. Mais la vie la rappelle en Irlande.

Eilis Lacey est irlandaise, jolie et intelligente. Elle saisit la première opportunité pour émigrer à New York, laissant derrière elle sa mère et sa soeur. Installée à Brooklyn, elle se laisse gagner par le mal du pays jusqu’à ce qu’un joli plombier italien l’en guérisse. Mais la vie la rappelle en Irlande.